同步或序貫放療治療局部晚期胃癌的臨床療效及不良反應研究

張 萌

(菏澤市牡丹人民醫院腫瘤科,山東 菏澤,274000)

胃癌屬于消化道惡性腫瘤的一種,受到我國居民近年來經濟水平提升,生活壓力增大、不良飲食習慣加重的影響,胃癌在我國的發病率不斷升高,已位居世界前列,成為高發的惡性腫瘤之一。胃癌治療的主要手段是外科手術,根治性手術能夠有效切除病灶,胃癌根治術雖然有著廣泛的應用,但術后復發率和轉移率卻較高,很多患者在進行根治術后仍會出現局部復發和病情轉移[1]。在晚期胃癌的治療中,由于無最佳治療方法,目前已經從僅使用手術治療,轉變為手術與放化療聯合治療,放射治療與全身化療綜合使用方法也是胃癌治療領域的探索方向,其主要包括序貫放化療與同步放化療兩種,但放化療帶來的不良反應是難以避免的,治療安全性在臨床研究中也是焦點問題。基于此,本研究對2015年12月—2017年12月菏澤市牡丹人民醫院收治的60 例局部晚期胃癌患者治療情況進行分析研究,研究同步化放療與序貫放療治療的效果與不良反應,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年12月—2017年12月菏澤市牡丹人民醫院收治的60 例局部晚期胃癌患者,并以隨機信封法分為對照組與研究組,各30 例。對照組患者男性17 例,女性13 例;年齡37~79 歲,平均年齡(54.38±3.62)歲;中分化癌12 例,低分化癌8 例,黏液細胞癌10 例;TNM 國際分期:ⅢB 期13 例,Ⅳ期17 例。研究組患者男性18 例,女性12 例;年齡39~76 歲,平均年齡(53.82±3.68)歲;中分化癌9 例,低分化癌12 例,黏液細胞癌9 例;TNM 國際分期:ⅢB 期14 例,Ⅳ期16 例。對兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。所有患者及家屬均知情同意參與本研究,且本研究已被菏澤市牡丹人民醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入與排除標準

納入標準:符合《新編常見惡性腫瘤診治規范》[2]中相關診斷標準,并經組織病理學檢查與腸鏡等確診為局部胃癌晚期者;為術后放化療者。

排除標準:有肝、腦等器官轉移情況者;合并血小板減少、貧血等血液系統疾病者;合并心肺功能不全、器官功能障礙、神經系統障礙等疾病者;治療依從性過低者;對本研究使用藥物有嚴重過敏反應者;非手術姑息放化療者。

1.3 方法

兩組患者先進行化療治療,使用藥物包括奧沙利鉑(生產企業:江蘇恒瑞醫藥股份有限公司,國藥準字H20000337,規格:50 mg/瓶)、亞葉酸鈣[生產企業:重慶藥友制藥有限責任公司,國藥準字H20010615,規格:10 mL:0.1g( 按C20H23N7O7計)]、5-氟尿嘧啶(生產企業:上海旭東海普藥業有限公司,國藥準字H31020593,規格:10 mL:0.25 g×5 支)。奧沙利鉑為靜脈注射,130 mg/m2;亞葉酸鈣為靜脈注射,400 mg/m2;5-氟尿嘧啶在46 h 內持續泵入,2.6 g/m2。化療治療方案重復周期為每3 周使用1 次。

對照組患者進行序貫放療,即在進行化療治療的同時不進行放療,而在中間間隔的2 周進行放療,預約定位,做薄層CT 或核磁共振以定位,勾畫并照射靶區,按流程做復位,即模擬定位,且單次放療劑量為1.8 Gy,5 次/周。

研究組患者進行同步化放療,即在化療治療的同時與間隔進行放療,方法與對照組相同,單次劑量為1.8 Gy,5 次/周,連續25 次放療,總使用劑量為45 Gy。

在治療期間需關注患者情緒變化,及時為其提供心理干預,還可適當使用胃腸道解痙劑、維生素等預防潰瘍、嘔吐等不良反應。于治療后1、3、5年做隨訪。

1.4 觀察指標

參考SF-36 生活質量評分表(健康調查簡表)[3],評估兩組患者生活質量并進行對比,此次研究選擇了4 個評分維度,包括生理功能、社會功能、精神健康以及軀體疼痛,各項滿分均為100 分,若患者生活質量較高,則評分較高,分數與患者生活質量為正相關。

參考WHO 實體瘤近期客觀評價標準,對兩組患者治療效果進行評估并對比[4]。評價為完全緩解、部分緩解、病情穩定以及病情進展。完全緩解:患者腫瘤完全消失的時間持續超過1 個月;部分緩解:兩條最大的病灶垂徑乘積減少≥50%,且持續1 個月未出現新的病變;病情穩定:患者病灶縮小≥25%,但<50%;病情進展:患者病灶縮小<25%,甚至有增大情況,或者有新病灶出現。總治療有效率=(完全緩解+部分緩解)例數/總例數×100%。。

記錄兩組患者1、3、5年局部病灶控制率與生存率并比較。局部病灶控制標準為患者病灶兩條最大的垂徑乘積增長不超過25%。

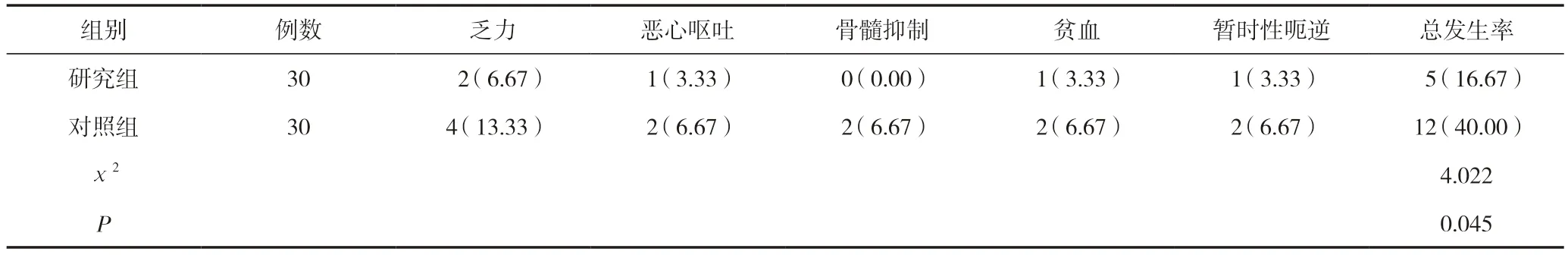

記錄并比較兩組患者并發癥發生情況,包括乏力、惡心嘔吐、骨髓抑制、貧血以及暫時性呃逆。并發癥總發生率=(乏力+惡心嘔吐+骨髓抑制+貧血+暫時性呃逆)例數/總例數×100%。

1.5 統計學分析

采用SPSS 22.0 統計學軟件對數據進行分析研究,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗;計量資料以(±s)表示,比較采用t 檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

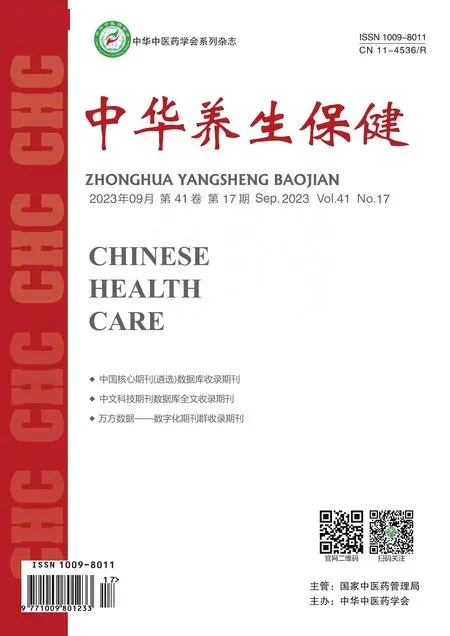

2.1 兩組患者生活質量評分對比

研究組患者生活質量評分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者生活質量評分對比 (±s,分)

表1 兩組患者生活質量評分對比 (±s,分)

2.2 兩組患者治療效果對比

研究組患者治療有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療效果對比 [n(%)]

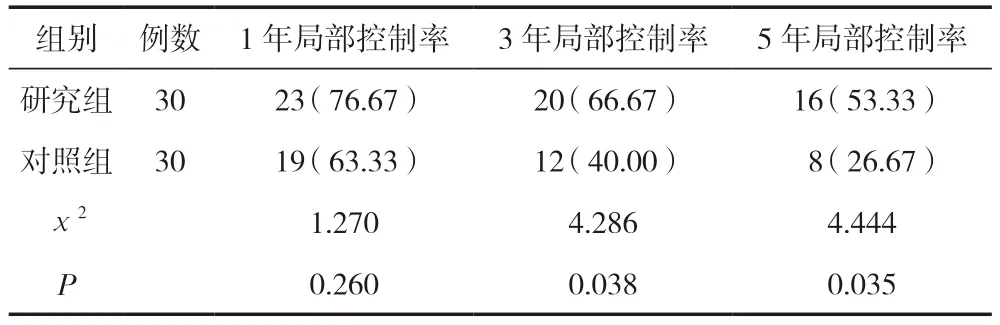

2.3 兩組患者1、3、5年局部控制率對比

兩組在治療1年后局部控制率比較,差異無統計學意義(P>0.05),研究組患者3年及5年局部控制率均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者局部控制率對比 [n(%)]

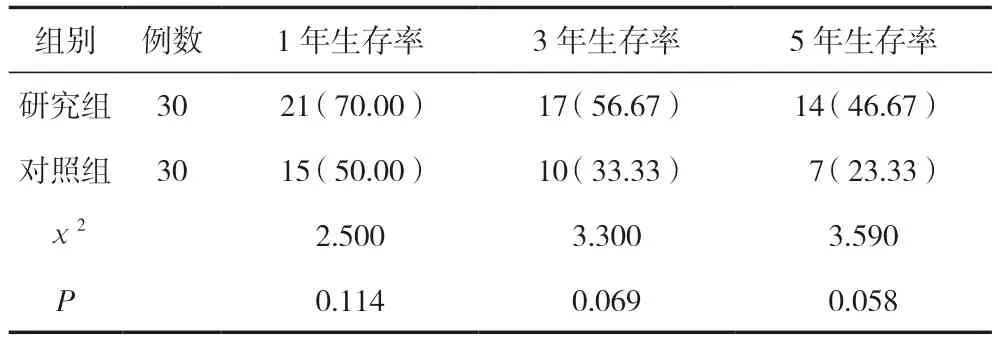

2.4 兩組患者1、3、5年生存率對比

兩組患者1、3、5年生存率比較,研究組患者生存率高于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 兩組患者1、3、5年生存率對比 [n(%)]

2.5 兩組患者并發癥對比

研究組患者發生的并發癥明顯少于對照組,差異有統計學意義(P>0.05),見表5。

表5 兩組患者并發癥對比 [n(%)]

3 討論

作為常見的臨床惡性腫瘤,胃癌的主要起源部位是胃黏膜上皮細胞,且在胃部的多個部位均有可能發生,較為常見的部位還有賁門和胃竇[5]。胃癌的致病原因有吸煙、不良飲食習慣、生活環境、遺傳等,且易受到多種因素影響。在發病后患者會出現乏力、疼痛、體質量減輕、黑便等情況,隨著病情的加重還會出現嘔血等嚴重癥狀,發展至中晚期還會出現嚴重的貧血、消瘦等情況,嚴重影響其生活質量,導致患者精神壓力增大、失眠、焦慮抑郁。近年來,我國的胃癌患病人數不斷增加,從流行病學數據顯示,我國胃癌發病率占全球近半數之多[6]。且隨著人們飲食結構變化,不良生活習慣增加,其患病人數不斷升高,其較高的發病率與致死率對我國居民的健康安全造成嚴重威脅,給患者及其家庭帶來巨大的精神與經濟壓力。由于大多數居民缺乏定期體檢習慣,對自身情況變化多有忽視,常導致病情延誤,一旦發現病情并確診已經發展至中晚期,因此晚期胃癌患病率逐漸升高。局部晚期胃癌的治療主要有化療、放療、手術治療等方法[7-8]。

手術治療是目前根治胃癌的唯一方式,在胃癌治療中有著重要地位,其對癌細胞的清除效果是靶向治療、輔助治療難以取代的,在多學科聯合治療中,根治性切除手術的治療效果非常理想。尤其是近年來,隨著腹腔鏡技術不斷提升,微創手術在胃癌治療中應用廣泛,但考慮到患者安全與手術操作性,傳統的開腹手術仍有較高應用率。根治性手術雖然能夠將區域淋巴結與原發性病灶切除,但是仍有許多患者在術后出現局部復發或遠處轉移情況,如何有效控制病情復發在晚期局部胃癌的治療中有著重要意義[9]。對于出現術后復發、轉移或難以用手術切除病灶的患者,化療是患者的主要治療方式,但受到病情影響,患者機體抵抗力減弱,耐受性不高,化療帶來的嚴重疼痛及不良反應會導致患者精神壓力增大、治療依從性降低,甚至產生放棄治療想法,阻礙治療順利進行[10]。在晚期胃癌的治療中,單藥化療的治療有效率僅為20%左右,而聯合使用多種藥物進行化療則能夠在一定程度上延長患者生存期,但是其不良反應比單藥化療更多,且患者死亡率更高。因此,為了提升治療效果,平衡毒性,在進行藥物選擇的時候需要控制藥物數量,常選取兩種或三種藥物聯合治療,或兩組藥物化療再采用一種藥物放療。近年來,放療在局部晚期胃癌治療中應用較為廣泛,是提升治療效果的有效方法,在多項臨床研究中均證實其治療局部晚期胃癌效果顯著[11]。且隨著三維適形和調強放射治療技術的不斷提升與應用,在胃癌治療中放射治療的價值不斷提高[12]。

本研究采取奧沙利鉑、亞葉酸鈣以及5-氟尿嘧啶為化療方案,其中奧沙利鉑具有與順鉑相似的治療效果,是第3 代鉑劑,對腫瘤細胞能夠起到直接的記憶性化學殺傷,抑制腫瘤細胞再生,但其與順鉑相比有著更少的消化道和血液學不良反應,對患者身體損傷更小,在臨床研究中發現,其最首要的不良反應是外周神經毒性。5-氟尿嘧啶與尿嘧啶屬于同類物,其能夠干擾DNA 的合成,而這種干擾主要通過脫氧核糖尿苷酸的阻斷實現,其最常見的并發癥與不良反應是消化道反應、骨髓抑制及血液學癥狀。亞葉酸鈣與5-氟尿嘧啶聯合使用,在一定程度上可以提升5-氟尿嘧啶的干擾效果,因此雖然其本身并非化療藥物,但可在化療中使用,其常見不良反應包括食欲減退、腹瀉等[13]。

放射治療主要是通過放射性同位素產生的多種射線進行癌細胞的清除,但是在治療中,殺滅腫瘤細胞的同時,受到輻射的正常器官組織也會受到損傷,以至于出現不良反應。從對化療方案的分析中可知,不良反應是難以避免的,但從研究結果中可以發現序貫放化療相較于同步放化療對患者機體的損傷較輕,但其持續時間更長,導致累積的不良反應反而更多,因此在安全性方面反而是同步放化療更高[14]。

在惡性腫瘤治療評價中,有一個重要的參考指標為患者生存率,患者在越長時間內生存比例越高,表明治療效果越好。從本研究中可知,在患者1年、3年、5年的生存率方面,兩組差異無統計學意義(P>0.05),表明兩種治療模式在提高患者生存率方面價值均衡。血液學毒性是惡性腫瘤治療中的主要不良反應,本研究中同步放化療患者的貧血情況少于序貫放療,可見其對患者的血液學影響更輕,且研究組患者發生惡心嘔吐、暫時性呃逆的情況更少,患者受到的胃腸道損傷更少。此外,研究組患者的生活質量明顯高于對照組,表明同步放化療雖然會引起患者不良反應,但在一定程度上來說其尚在患者耐受范圍內,可在進行對癥治療后得到緩解,且患者各項身體功能可以得到改善,生活質量得到提升[15]。本研究中可知,同步放療患者3年和5年局部控制率優于序貫放療患者,且分析兩組患者治療效果與安全性可以發現同步放療患者治療有效率與安全性更高,可見同步放療可提升治療效果,對患者損傷較小。

綜上所述,在局部晚期胃癌患者治療中進行放化療難以避免不良反應,但研究結果也表明,同步放化療相較于序貫放化療引發的不良反應更少,有著更理想的治療安全性。由于同步放化療有著更顯著、更集中的抗癌作用,其能夠通過物理破壞、抗代謝以及生物干擾等途徑對患者體內殘留的癌細胞進行攻擊,相較于序貫放化療對癌細胞的抑制效果更顯著。良好的治療效果能夠在一定程度上提升患者對藥物不良反應的抵抗,提高治療安全性,預防殘留的癌細胞對機體的損傷。