共情護理聯合心理護理對老年腦梗死患者負性情緒及治療依從性的影響研究

王 麗

(遼寧省朝陽縣中心醫院內科延伸病房,遼寧 朝陽,122000)

腦梗死的發病原因與腦動脈粥樣硬化、腦供血障礙等因素密切相關。腦梗死臨床特點包括起病突然、致殘率和病死率高等,患病后患者多可能發生偏癱、失語等功能障礙[1]。患者在治療期間由于受到病情影響,容易產生多種負性情緒,如緊張、焦慮、抑郁、恐懼等,影響患者的治療依從性,不利于疾病康復,對患者正常生活帶來消極影響,甚至可能加重病情發展。臨床上為了幫助患者改善負性情緒,提高患者治療依從性,輔助護理干預措施尤為重要[2-3]。共情護理指通過醫護人員的言行舉止對患者形成正面積極的影響,有助于改善患者負性情緒,減輕患者身心痛苦感受;心理護理是建立在常規護理基礎上,護士更加重視患者的情緒狀態,分析原因并積極采取心理疏導措施,以達到提高護理效果的目的[4]。本研究旨在研究共情護理聯合心理護理的干預效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2021年1月—2022年11月遼寧省朝陽縣中心醫院收治的80 例腦梗死老年患者作為研究對象,采用隨機數表法分為觀察組和對照組,每組40 例。觀察組中,男性27 例,女性13 例;年齡53~78 歲,平均年齡(65.20±7.25)歲。對照組中,男性28 例,女性12 例;年齡53~78 歲,平均年齡(65.12±7.30)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。患者及家屬均認真閱讀和簽署研究知情同意書,本研究經遼寧省朝陽縣中心醫院醫學倫理委員會研究審核批準同意。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①首次發病;②經影像學檢查確診腦梗死[5]。

排除標準:①伴有精神障礙者;②短暫性腦神經功能缺損者;③肝腎功能不全者。

1.3 方法

對照組應用常規住院護理模式護理,護士隨時觀察患者的體征變化與生理狀況,為患者提供健康指導,充分關注患者的身體健康,遵醫囑給予用藥,干預患者的飲食與日常生活行為,督促患者進行康復訓練。

觀察組應用共情護理聯合心理護理方案,科室設立聯合護理干預小組,邀請精神科護士不定期聯合開展工作,有組織性并分派責任護士,明確每天不同班次護士的心理護理工作內容,護士長負責監督,持續干預4 周。①換位思考:護士關注老年患者的心理狀況,主動進行護患溝通,尊重并理解患者的情緒,站在患者角度分析問題,了解患者真正需求并盡量滿足,積極與患者共情。②健康教育:護士為患者播放視頻,以通俗易懂的語言解釋疾病的發生原因,給予適當關懷與科學指導,關注患者有無不健康的飲食習慣與不合理的生活習慣,帶領患者樹立樂觀開朗的治療心態,積極配合治療。③耐心傾聽:在病情影響下,患者可能提出諸多訴求與疑問,護士主動傾聽患者內心想法,面對患者的疑問保持耐心狀態,及時評估患者心理訴求,觀察患者的肢體動作、語言表達,判斷患者心理狀態,解答疑惑。④適時回應:護士鼓勵患者訴說自己內心的想法,并及時給出相應回應,溝通期間護士注視患者雙眼,結合握手、點頭等肢體語言,表達對患者內心情感的共情,表示理解,逐步引導糾正患者錯誤的情感認知,使患者感受到護士的真誠態度,深入了解患者的情感需求,聯合患者家屬共同提供心理支持與引導。⑤感情傳達:護士在回應患者時要做到共情,表示理解的同時將自己的共情傳達給患者,使患者認識到醫護人員是真正關心他們的,全方位掌握患者的情感需求與心理變化。⑥積極引導:護士主動向患者介紹焦慮情緒對身心健康的不良影響,告知現階段的治療方案與接下來功能訓練的方法與必要性,積極鼓勵患者家屬參與到共情與心理護理中,加強患者與家屬的溝通,為患者提供社會支持,讓患者建立對抗疾病和康復的信心。

1.4 觀察指標

①兩組患者護理前后的焦慮情況比較:采用焦慮自評量表(SAS)進行評價,SAS 評分標準:情緒正常:<50 分;輕度焦慮:50~59 分;中度焦慮:60~69 分;重度焦慮:≥70分[6]。②兩組患者治療依從性比較:分為完全依從、部分依從、不依從3 種情況。評定標準:完全依從:患者能夠謹遵醫囑配合每天治療、服藥,并進行康復訓練;部分依從:患者需要在醫護人員或者家屬監督下配合治療與訓練;不依從:患者在監督下仍不能完成治療與訓練[7]。依從率=(完全依從+部分依從)例數/總例數×100%。③兩組患者護理前后神經缺損程度比較:采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)進行評價,量表包含對意識、語言、運動、感覺、共濟運動、眼球運動、視野等方面的評判,總分為0~42 分,21~42 分為重度,16~20 分為中重度,5~15 分為中度,2~4 分為輕度,0~1 分為正常或近乎正常,分數越高,神經缺損程度越嚴重[8]。④兩組患者運動功能比較:采用Fugl-Meyer 運動功能評分量表(FMA)進行評價,FMA 總分值為100 分,分數與肢體運動能力呈正比;96~100 分表示輕度運動功能障礙,85~95 分表示中度運動功能障礙,50~84 分表示明顯運動功能障礙,0~49 分表示嚴重運動功能障礙[9]。⑤兩組患者日常生活能力比較:采用日常生活能力量表(ADL)進行比較,ADL 測評維度主要包括進食、行走以及梳洗等,總分值為100 分,臨界值為70 分,分數越高表明日常生活能力越高[10]。⑥兩組患者的護理滿意度比較:采用朝陽縣中心醫院自制住院患者護理工作滿意度調查表進行測評,觀察項目包括16條,滿意度分級:1 分、3 分、5 分;總分16~80 分,得分高表示滿意度高;該量表重測信度為0.920,內部一致性系數為0.890~0.940,具有較好的信效度。⑦兩組Herth 希望量表(HHI)評分比較:該量表共包含12 個條目,分為對現實和未來的積極態度、采取積極的行動、與他人保持親密的關系等3個方面,采用1~4 級評分,總分為12~48 分,分數越高說明希望水平越高,其中12~23 分為低水平,24~35 分為中等水平,36~48 分者為高水平[11]。該量表中文版在國內重測信度為0.92,Cronbach's α 系數為0.87,其結構效度為0.85。

1.5 統計學分析

采用SPSS 22.0 統計學軟件對數據進行處理分析,計量資料采用(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t 檢驗;計數資料采用[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組護理前后SAS 評分比較

護理前,兩組患者SAS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組患者SAS 評分均低于護理前,且觀察組患者護理后SAS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組護理前后SAS 評分比較 (±s,分)

表1 兩組護理前后SAS 評分比較 (±s,分)

2.2 兩組患者治療依從性比較

觀察組患者治療依從率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療依從性比較 [n(%)]

2.3 兩組NIHSS、FMA、ADL 評分比較

護理前,兩組患者NIHSS 評分、FMA 評分、ADL 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組患者NIHSS評分均低于護理前,且觀察組患者護理后NIHSS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);護理后,兩組FMA、ADL評分高于護理前,且觀察組患者護理后FMA、ADL 評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組NIHSS、FMA、ADL 評分比較 (±s,分)

表3 兩組NIHSS、FMA、ADL 評分比較 (±s,分)

注:與同組護理前比較,*P<0.05。

2.4 兩組患者護理滿意度比較

觀察組患者護理滿意度評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組護理滿意度比較 (±s,分)

表4 兩組護理滿意度比較 (±s,分)

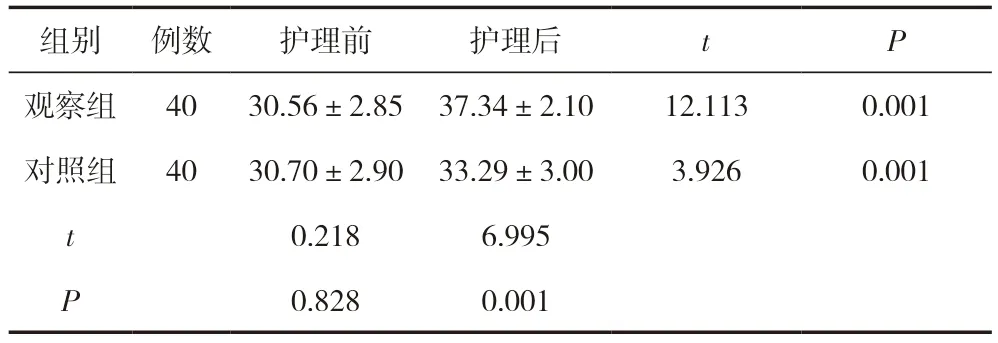

2.5 兩組HHI 評分比較

護理前,兩組患者HHI 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組患者HHI 評分均高于護理前,且觀察組患者護理后HHI 評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 兩組HHI 評分比較 (±s,分)

表5 兩組HHI 評分比較 (±s,分)

3 討論

3.1 開展共情護理聯合心理護理對腦梗死老年患者疾病預后的積極意義

腦梗死病情發展速度快,會影響患者肢體運動功能,降低生活質量,治療期間患者多可能產生自卑、抑郁、焦慮等負性情緒,這些心理現象均可能影響生理現象,妨礙病情恢復,部分患者甚至可能因負性情緒影響而懷疑臨床治療與護理措施,嚴重降低患者的依從性,因此采取有效的護理措施提高患者對醫護人員的信任,維持良好護患關系,幫助提高患者治療依從性尤為重要[12-13]。

3.2 開展共情護理聯合心理護理可改善腦梗死老年患者的負性情緒,促進康復

本研究結果顯示,護理前,兩組患者SAS 評分、NIHSS、FMA、ADL 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組患者SAS 評分、NIHSS 評分均低于護理前,FMA、ADL 評分高于護理前,差異有統計學意義(P<0.05);其中觀察組患者護理后SAS 評分、NIHSS 評分低于對照組,FMA、ADL 評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。分析原因,護士通過護患溝通耐心傾聽掌握患者的內心真實想法,給予適時回應并傳達感情,與患者形成情感共鳴,輔助積極引導,帶領患者走出心理誤區,減輕患者的焦慮情緒。護士充分了解患者的內心想法,主動向患者傳達關心與愛護,消除患者的負性情緒,保持積極樂觀的治療與康復心態。護士具備較高的責任感與職業素養,細心照料、關懷患者,有效改善患者的負性情緒,促使患者積極配合臨床治療、護理工作、康復訓練,促進改善機體的神經功能與肢體活動能力[14]。

3.3 開展共情護理聯合心理護理可提高腦梗死老年患者的治療依從性與護理滿意度

本研究結果表明,觀察組患者治療依從率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組患者護理滿意度評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。分析原因,心理學領域中提出“共情”是指深入他人的內心世界,關注其情緒變化,結合適當措施影響他人的認知。1973年醫學護理領域引入“共情”概念,逐漸成為心理護理服務的核心內容。護士站在患者立場思考問題,耐心傾聽患者內心真實感受,了解患者的內心世界,理解患者想法,采取針對性措施幫助患者走出不良的心理狀態,能夠加速患者的康復[15]。共情護理是一種常用的心理護理方式,共情護理的基礎理念來自于心理學,指利用共情深入了解他人的內心世界,評估他人的心理感受,采取對應措施以改變干預對象的認知[16]。腦梗死不同于其他疾病,腦梗死的致殘率、復發率、病死率均較高,在恢復階段患者極易出現心理問題,尤其是老年人群,患病后多擔心會因為自己的病情加重家庭經濟負擔,形成一定的心理壓力[17]。共情又可稱之為同感、通情等,通過深入觀察患者內心世界,全方位了解患者內心感受,達到影響患者認知的目的,提高患者依從性與護理滿意度。

3.4 開展共情護理聯合心理護理可提高腦梗死老年患者的希望水平

護理前,兩組患者HHI 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組患者HHI 評分均高于護理前,且觀察組患者護理后HHI 評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。分析原因,HHI 包括兩方面內容,涉及提高希望與預防希望,其中提高希望指通過積極行為獲得積極事物;預防希望指個體通過警惕性希望避免發生消極事物。患者的希望水平也代表了面對疾病時的態度是否積極,如果患者具有高水平的希望水平則表示會采用積極的態度面對疾病,因此加強對患者的引導以提高其希望水平有助于改善疾病預后。共情護理中護士主動為患者介紹疾病治療方案與未來診療計劃,讓患者對疾病形成清楚的認識,同時疾病治療期間提高家屬的參與度,讓家屬意識到自身是患者的精神支柱,充分結合患者家屬與社會關系的力量,在患者住院以及出院階段提供精神與社會支持,最終改善患者的負面情緒,提高希望水平[18]。

綜上所述,腦梗死老年患者經共情護理聯合心理護理干預可改善負性情緒,提高患者治療依從性與希望水平,患者對護理滿意度評價高,促進患者康復。