園藝療法應用于小學“心理+”融合活動的實踐探究

◎謝 娟 李 宇(四川師范大學附屬青臺山小學,成都 610199)

一、園藝療法概述

園藝療法,也稱園藝治療,是一種通過園藝活動來幫助人們提高身體和心理健康水平的治療方法。研究表明,園藝療法能為各類人群帶來身體和心理方面的健康效益,起到疏解壓力、復健心靈、療愈精神、促進社交、樹立自信、強化運動機能等作用[1]。當身處自然中,人們對無威脅的自然環境的反應是即時的、無意識的,不需要占用認知資源,所以在面對自然元素、接觸自然環境時,能較快地從壓力狀態中恢復過來[2]。

研究發現,對自閉癥兒童的干預中,采用園藝療法,通過耕地、栽種、澆水、除草及果實收獲等農耕園藝流程,調動其視、聽、嗅及觸感等多感官參與植物的栽培活動,自閉癥兒童的刻板行為有所改善,自我控制和注意力持久性增強,語言表達能力和社交能力得到提升[3]。在對以582 名11~13 歲兒童為樣本的研究中,研究人員每周對兒童進行一次園藝治療,共七次,結果顯示,園藝治療顯著提高了兒童的情緒智力和自我效能感[4]。小學低年級學生在學習和生活中容易出現注意力不集中、社交焦慮問題,研究者采用園藝療法進行干預,一共進行了八周的活動,主題包括園藝種植、園藝創作、園藝合作、園藝手工等。結果表明,與對照組相比,接受了園藝療法的小學低年級學生社交焦慮顯著降低,負性情緒顯著減少,注意力得到提升[5]。園藝療法涉及心理、科學、數學、美術、語文等多個學科,能促進學生自然探索、語言、人際、內省、空間等多元智能的發展,是理想的心理健康教育的技術手段。

二、園藝“心理+”融合活動實踐

《中小學心理健康教育指導綱要(2012 年修訂)》指出,心理健康教育課應以活動為主,可以采取多種形式。心理健康教育要防止學科化傾向,避免成為心理學知識的普及和心理學理論的教育。《成都市中小學心理健康教育發展規劃(2019-2022年)》倡導學校開發心理健康教育校本課程,探索“心理+學科”“心理+活動”等“心理+”融合模式,打破學科壁壘,研究跨學科合作路徑,建立多元化課程系統。陶行知先生說過:“我們要解放小孩子的空間,讓他們去接觸大自然中的花草、樹木、青山、綠水、日月、星辰。”大自然是最好的老師,兒童天生就喜歡與植物為伴。與植物在一起,兒童的身體和心靈都投入其中,易產生心流的狀態。

在進行園藝活動的過程中,兒童對于自然的好奇和探索欲會激發他們學習的動力,活動中的體驗能喚起他們對于生命和生活的思考。園藝作為一種技術、一個手段和一座完美的橋梁,能將心理學科與各個學科連接起來,實現“心理+學科”融合,促進兒童身心健康發展,幫助他們過上美好、充盈和有愛的生活。我校近年來開展了“心田花開,愛滿校園”園藝活動,打通了各個學科之間的壁壘,用園藝活動將各個學科的內容進行整合,激發學生的積極情緒,對學生進行生命教育,效果較好。

(一)活動主題

“心田花開,愛滿校園”。“心田花開”釋義為,學生們用雙手去參與園藝活動,如種花種草、做園藝手工等,這些活動不僅能讓他們“妙手生花”,同時在養護植物的過程中,他們的內心也能感受到希望和美好。“愛滿校園”釋義為,校園是園藝活動的主陣地,全校所有年級都參與,學生養護的植物以及園藝制作最終會在全校進行分享和展示,旨在營造愛意滿滿的校園氛圍。

(二)活動目標

1.學生在植物栽培和養護的過程中,學習植物生長的知識,領悟生命的堅韌和偉大,發現生命的美好和獨特,學會尊重和包容生命的差異,建立與生命的聯結,表達感恩。

2.通過園藝活動,提升學生的自尊心和自信心,增強社交和合作能力;幫助學生學會放松和釋放情感,減輕壓力和焦慮,促進積極情緒的產生。

3.以植物為媒介,培養學生愛自己、愛他人、愛生命、愛世界的生命情感。

(三)活動內容與實施

根據每個年級學生的心理發展特點、心理健康教育目標、各個年級學科的教學內容,結合學校已經有的綜合實踐活動及項目組活動來綜合設計園藝活動內容。例如,我校為學生打造了“青青園”菜園,每個班從一年級開始就在園中擁有一塊菜地,用于種植蔬菜水果,學生們對“種植—養護—采摘”的全過程并不陌生。四年級學生的科學學科中有種植鳳仙花的單元,四年級 “心理+”學科的活動就可以直接融合這個單元的內容來開展。

“心田花開,愛滿校園”活動采用先導課程與實踐活動相結合的方式開展。確定主題前,心理、科學、語文、美術、數學等各個學科的教師會進行研討,根據教材內容和教學目標,最終選定主題(見表1)。先導課程主要利用心理課進行教學,心理教師也可與學科教師合作授課。例如,四年級“鳳仙花的一生”一課是這樣開展的:利用春游活動,班主任帶領學生踏春賞景,感受春天萬物復蘇的美好,引導學生進行生命主題的詩歌創作;科學教師展開“鳳仙花”單元的學習,從鳳仙花的種子萌芽到長葉到開花到凋謝,讓學生觀察和記錄鳳仙花成長的過程;心理教師以科學課上學生的觀察記錄、實錄作為素材,結合繪本,引導學生思考和探討生命的意義,進行生命教育。整個過程環環相扣,從體驗到情感表達,每一步學生都親身經歷,自然印象深刻。課程前后銜接,打破了學科界限,學生在學習和生活中融會貫通了各個學科的知識,真正做到了學以致用。

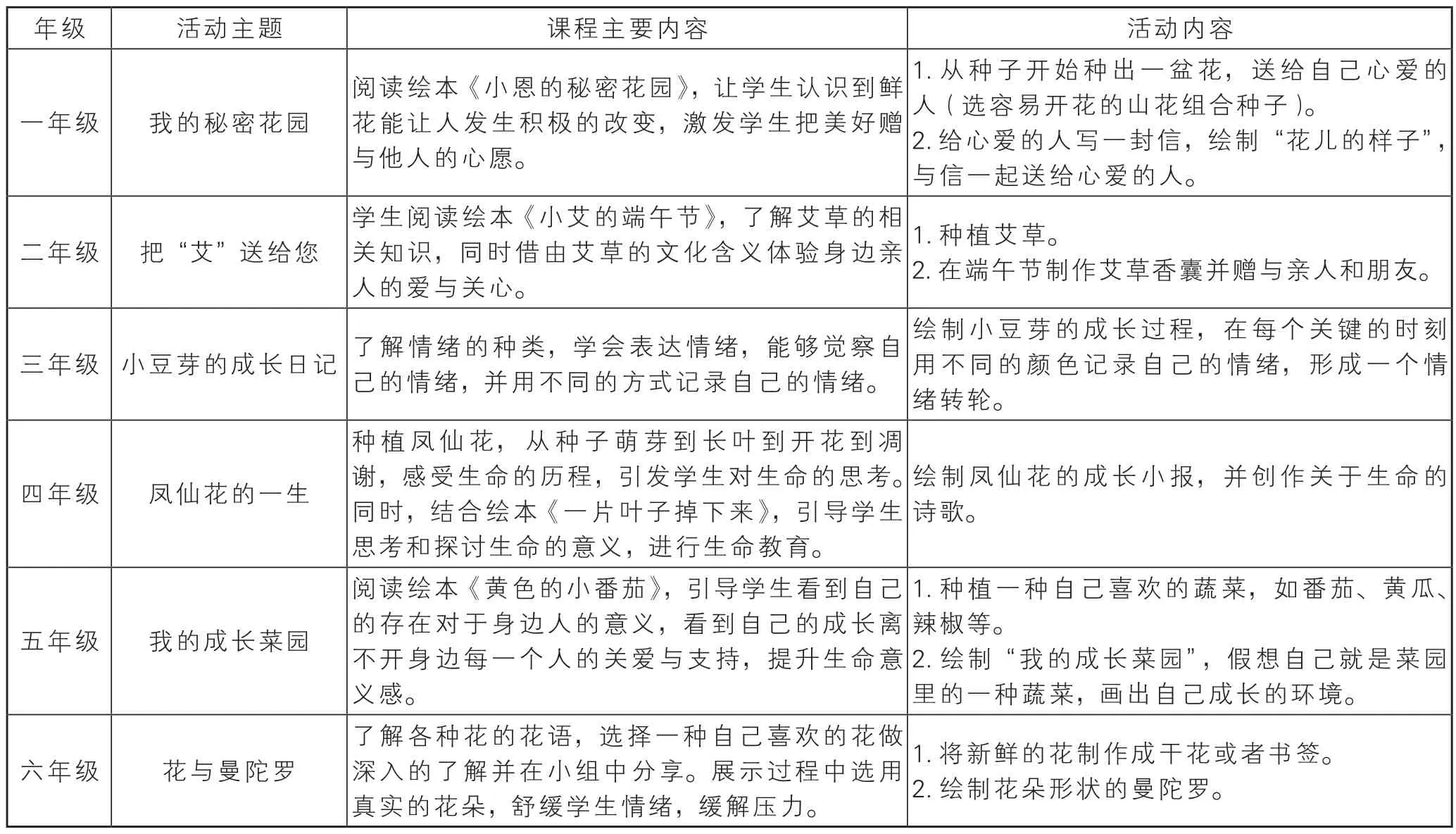

表1 “心理+”學科融合活動內容

活動的開展以時間軸為主線,各個年級的活動時間點和時長不一樣。例如,一年級和四年級的種植花卉從二月開始持續到五月,學生要等待花朵的開放;二年級的艾草種植要持續到端午節前后;三年級的小豆芽培育要在2~3 周內完成;六年級的鮮花手作活動一天內就可以完成。活動的成果和過程性記錄會在“5·25”心理健康日上進行集體展示,每個學生都能看到自己和他人在整個活動中的表現及收獲。“媽媽收到我種的花很開心,我也很開心。”“這盆插花是我們小組一起完成的,我特別有成就感,而且插花的時候特別放松。“艾草的味道真好聞。”“鳳仙花的一生是有意義的,它給我們帶來了美的享受。”從學生的反饋可以看出,這種新的融合課堂模式能使學生放松身心,同時培養了責任感,獲得了同伴支持,喚起了諸多積極情緒。

三、活動反思

(一)關于參與教師的反思

1.人員分配需精確。融合活動涉及的教師較多,需要在盡量不影響學科教學的前提下,充分利用已有的教學內容和活動來組建團隊。教師們各展所長,互相配合和支持。

2.提前學習園藝療法知識。參與的教師需要對園藝療法和園藝技能有一定了解,以便更好地指導學生觀察、培育和照料植物。在活動開始前,學校會進行園藝療法培訓,激發教師對活動的興趣,提升園藝素養。

(二)關于活動前期準備的反思

1.物資準備要周全。活動中的種子、幼苗都要在活動前準備周全,特別是種子,要根據每個年級的人數采購,盡量多預留一些。還要考慮到當年的天氣,二月初就要采購到位,以免影響花期。

2.活動可行性保證。成功種植植物是學生成就感和積極情緒產生的關鍵,因此應盡量選擇安全無毒、易打理、易成活的植物。活動的過程中要做好家校溝通,爭取家長的支持,鼓勵家長陪伴孩子共同參與種植,并且提示種植過程中的安全事項,例如正確使用鏟子、剪刀等金屬工具,保障安全。

(三)關于活動過程的反思

1.活動內容有彈性。各個年級的園藝活動有各自既定的主題及種植的植物種類,如果有學生希望選擇自己喜歡的其他類型植物,也是可以的。教師可鼓勵學生給植物取名,做養護提示牌,參與植物的成長過程,與植物產生連接,從而達到活動目的。

2.過程性分享不可少。園藝活動持續時間長,師生需要有一定的耐心。因此先導課程后,教師要進行活動的跟蹤,不定期引導學生分享植物的變化、自己的感受和發現;也可以指導學生通過記自然觀察筆記、拍照、拍視頻等方式記錄、分享這個過程。過程性分享能保證活動的連續性,激發學生的參與熱情。

(四)關于活動評價的反思

在園藝活動結束后,需要對學生的身心健康狀況進行評估,了解園藝療法對學生身心健康的影響。評估可以通過觀察學生的行為表現、問卷調查等方式進行。

園藝療法為學校探索“心理+”融合活動提供了新的路徑,也為心理健康教育提供了新的思路,豐富了融合課程的資源。在園藝活動過程中,教師帶領學生回歸自然,引導學生去體驗人與人、人與自然的和諧,從自然中獲得力量和希望,使心靈得到舒展。