“業余的線條”在繪畫作品中起到的作用

——以《潮已退去》系列油畫作品為例

文/吳志軍

線,是藝術史上存留下的古老而原始的藝術形式,也是人類最早、最直接的涂寫方式。如象形文字、甲骨文、彩陶繪畫、中西方原始巖畫等,這是人類對自然的模仿。以線造型更是中國繪畫的重要特征。在繪畫的傳承、演變過程中,在表現肖像、人體藝術、風景、靜物、花鳥或其他非實物母題的繪畫中,線條都是很重要的形式手段。在具象藝術業已喪失支配地位的20世紀現代藝術背景下,杰出的藝術大師們更注重線條在藝術作品中的作用,這當中就有畢加索、馬蒂斯、阿爾貝托·賈科梅蒂等。藝術家們常耗數年來研究“線”,有一些藝術家更是把線抽離出來讓其成為畫面的主體,如塞·托姆布雷。在研究的過程中,大多數藝術家會在同一領域前輩的基礎上去研究,也印證了那句“站在巨人的肩膀上”。藝術家們似乎經常在不屬于本專業的領域中獲得養分,對于這些“業余的”部分,我們在跨語言、跨領域研究的同時也應該注意,這些本來不屬于這個藝術門類的元素經過藝術家重新加工也有成為新藝術的可能,所以門類之間的區分不是鐵板一塊,“業余的線條”也是臨時而非決定論的。

一

不知道有多少人跟我有同樣的經驗——喜歡細細品味京城紅墻上被孩童、游客用鑰匙或鋒利的石頭刻下的圖畫和文字。順著城墻走,一頁頁地讀,但讀的已不是人們留下的內容,而是一筆一畫的頓挫緩急,是筆畫之間的疏密布局,是變化,是意外,是線條。

換個眼光,紅被劃破后出現白,雖紅白是色,卻可將其視作一幅僅有線條交織而成的無色長卷。

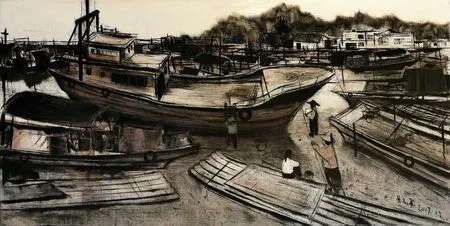

吳志軍/ 潮已退去之二 布面油畫 100cm×200cm 2017年

吳志軍/ 潮已退去之三 布面油畫 100cm×200cm 2018年

吳志軍/ 棄之二 布面油畫 100cm×200cm 2019年

500 年前達·芬奇就提醒我們:“邊線(邊界)是不存在的(看不見的)。”但不確切在哪本書上讀到:“很難說我們有哪一幅畫作不是從一根線條開始的。”為什么會出現這般矛盾?實際不難理解,輪廓的概念不存在于自然現實中,僅存在于二維世界中,即所謂的架上藝術中。西方的繪畫歷史也許我們可以簡述為:從輪廓的勾勒演進至造型和設色兩個獨立的系統,最終這三個系統或并駕齊驅,或你追我趕,但從未有誰能真正擺脫誰,相信這個情況會一直延續到“繪畫的終結”。巧的是,這也是今天每一個受過繪畫專業學習的人的人生經驗。

琢磨許久,仍然難明白為什么人們會對墻上的涂鴉著迷,這里提到的涂鴉僅限于“孩童、游客用鑰匙或鋒利的石頭刻下的圖畫和文字”,我猜有兩點應該繞不開:一是其一定出自與藝術家同一研究領域不相關的非專家之手,也就是說,哪怕我們將這幅“長卷”當作藝術案例來研究,研究對象的作者竟是孩童和游客,是“一名業余選手”。與其說是圖畫和文字,我更愿意稱之為痕跡,既然是痕跡,便是自然而然。二是一個有趣的新想法,我們似乎生活在一個“硬筆”的時代。因為墻上的痕跡不是用豬鬃、狼毫繪制而來,而是來自鑰匙或鋒利石頭的劃拉,我不是這方面(痕跡學)專門的研究者,但隱約感到這里面跟當下的視覺經驗更匹配:我們書寫的工具是鋼筆、圓珠筆等硬筆;我們閱讀的無論紙質還是電子屏幕里的文字皆是印刷體,“波普”的圖像在我們的視網膜上一次次成像,流水線生產出一件件高精度的產品填充我們所處的每一個角落。

人類社會的現代化進程是不斷研發手段消除差異的標準化進程,而藝術的現代化進程卻是不斷探索、呼吁拉開甚至制造差異的個性化進程。藝術總是如陶潛的田園詩,不斷嘗試著反哺我們所生存的現實世界,也正因如此,藝術才被我們視為映射世界的一個重要剖面。

二

如果我們將藝術的歷史描述為一波接一波的傳承和顛覆,不如將它描述為一輪又一輪的回歸,后現代是對主題和意義的回歸,而現代主義則是在“進化論”式的不斷進步和走向完美的信仰中讓繪畫走向了不斷媒介化、平面化和形式化。無論是大名鼎鼎的畢加索還是無人問津的莫迪里阿尼成熟時期的作品,他們都把最旺盛的才情盡用在了“形”的表達上,而這種繪畫實驗和“線”的表達方式密切相關。

1906年塞尚離世,次年在巴黎舉辦他的回顧展。于此前后,畢加索多次參觀巴黎自然博物館,飽覽了世界各地的藝術并尤為非洲木雕所動,日后方言:世界上真正的藝術在中國和非洲。1909年,莫迪里阿尼結識了布朗庫西并隨之共同創作雕塑,倆人也都成了“非洲迷”。應該說畢加索和莫迪里阿尼的藝術轉型都來自塞尚和非洲木雕的影響,后二者相對歐洲繪畫正宗來說皆是“業余選手”,但正是這份業余不斷提醒著兩位畫家是時候回歸到線的純粹表達上了。

無論是名作《亞威農少女》《格爾尼卡》還是莫迪里阿尼無數“無名”的畫作,我們陡然發現可以借它們來回答一部分文章最初的問題:“為什么我們會被那幅無色長卷所吸引”——當回歸至僅剩線條曲直交織、長短錯落、粗細并置已足以支撐獨立的畫面,“筆跡(線條)和平面共同參與對話,相互交換正與反,切換對象和基礎的關系”。

僅僅是線條就能使繪畫創作者和觀眾、評論者、研究者充滿挑戰和享受。無獨有偶,維也納分離派最重要的兩位畫家克里姆特、席勒與畢加索、莫迪里阿尼在關系和藝術上都有著許多巧合:亦師亦友,甚至在某些外人看來亦敵亦友(相互賞識亦相互刺激,可謂良性競爭,惺惺相惜);后者都英年早逝,令人扼腕。但我最想說的是,四人皆以用線著稱,以對形的創造、玩味得到專業領域的頂禮膜拜,且值得注意的是,四人越到后期的作品越是帶有“業余”的傾向,從妙筆生花、得其神韻到逸筆草草,我想,這應該就是藝術不變的規律,也是藝術家應有的自覺。

大智若愚,大巧若拙,畫到生時才是熟時。

三

“每一條線都是自身固有歷史的真實經驗,它們并不說明什么,也不刻畫什么——這是一種自我意識感覺的實現。”塞·托姆布雷(Cy Twombly,1928年—2011年)給出了問題的另一部分答案,也許又是一個巧合——不同于長他一輩的抽象表現主義畫家們:威廉·德·庫寧(Willem De Kooning,1904年—1997年)、阿道夫·戈特利布(Adolph Gottlieb,1903年—1974年)、馬克·羅斯科(Mark Rothko,1903 年—1970 年)、弗朗茲·克萊恩(FranzKline,1910年—1962年)、杰克森·波洛克(J.Jackson Pollock 1912年—1956年)、羅伯特·馬瑟韋爾(Robert Motherwell,1915年—1991年),托姆布雷善用“硬筆”(需要強調:硬筆不是硬邊),他創作有大量如開篇描述的“無色長卷”,畫布猶如墻體,上面僅是畫下的線條和抹過的痕跡。

吳志軍/ 造船 布面油畫 200cm×560cm 2020年

↑吳志軍/漁歸 布面油畫140cm×200cm 2020年

↓吳志軍/拆船的人 布面油畫180cm×200cm 2021年

吳志軍/ 拆船港 布面油畫 140cm×200cm 2021年

在《潮已退去》系列作品中,創作所用工具皆是硬筆:炭精條、油畫刀,甚至木桿、銳利的鏟子。作品中用炭精條勾勒形體,這是從中國白描及各種繪畫起形步驟中延續而來,其中的區別是保留大量起形的痕跡。油畫刀等黏附少許顏料在起形的基礎上來回畫線,試圖達到版畫中用刻刀或是石頭等尖銳的器物刻出的銳利、不可控的線條,同時強化畫面中的線條;顏料也不需要備很多,寥寥幾支足矣,不去講究油畫這一繪畫語言中的虛實、冷暖及細致的銜接,運用少許中國畫和水彩畫中的滲透。在很多船只、船板及人物的刻畫上,用刮這個動作取代了涂抹、揉搓。刮,很多情況下是不可控的,以至于很多線條即使是同一顏色,但在毛躁的線條邊緣的加持下是有復雜變化及肌理效果的;刻這個動作取代了勾勒、描繪。筆,大多數情況是可控且柔軟的線,借硬筆畫出用畫筆難以達到的有特殊變化、錯位、頓挫、不工整、平滑的線條。刮的基底與劃的圖像不斷滲透、交錯轉換,直至每一個部分達到心中的合適。強化畫面線條、肌理,達到特殊的視覺效果。同時使線條有氣也有骨,既有韌性、有重量,又讓人感覺輕盈。可什么叫又重又輕且如何達到又重又輕呢?如魯智深使六十二斤禪杖,謂之稱手。

畫畫的人都知道,長線難頓、直線怕順。橫貫兩米畫面的長直線是無法一蹴而就的,用堅硬的工具刮蹭、劃拉如何接續長而直的線條并得到暗自變化的美感是一個難題,這里會遇到一個“接”的問題:“對素描而言,第一筆總是最佳的。”這是伯納德·貝倫松(Bernard Berenson,1865年—1959 年)在他的《弗羅倫薩畫家的素描(The Drawings of the Florentine Painters)》一書中的結論,這話是什么意思呢——其實我們的前輩早有同樣的觀點,即“上一筆并不重要,重要的是下一筆(能否接上上一筆)”。

對于上述這些,如從油畫語言講究的技法和效果來說是難以達到的,只能從其他的繪畫語言領域或不屬于繪畫領域中得到啟發。所以,我會從油畫這一語種之外的繪畫作品中吸收,如版畫、書法、中國畫,甚至各種不屬于繪畫留下的一些痕跡,比如游客在紅墻上留下的各類痕跡或者自然現象中觀看到的痕跡。在每種語系中我并不熟知其中的講究,我只取我對線條所需的部分,甚至不敢過多對其語言作研究,生怕會無形中受該語言講究的技法所左右。在不熟知其語種的講究與特性之下,即使認真去解讀,那也純屬業余。從各種不熟知的語系中提取資源運用到油畫作品中,對油畫正宗來說也算一種業余。要的正是那種在畫面中強化某種東西、精神或特殊效果,業余的線條恰好在其中起到重要的作用。

吳志軍/ 正午 布面油畫 200cm×420cm 2019年

吳志軍/ 棄之一 布面油畫 100cm×200cm 2019年

結語

在繪畫中,“業余的線條”可能會給我們很多啟發,這些屬于不同藝術門類和語境的素材并沒有固定的歸宿,藝術的邊界也不是絕對框定的,它隨著實驗和訴求的變化而不同。在藝術實踐中,藝術家對自我的持續追問是一種西西弗斯式的行為,技術也是很個人化的,并不具備普遍性,“業余的線條”并不是不講究、無質量的線條,“業余的線條”或許可以成為藝術家作品中“專業”的那一部分,活的部分。“業余”也并非真正的“業余”。