新工科背景下面向汽車產業的軟件工程人才培養探究

易華玲,熊慶宇,文俊浩,蔡 斌,高 旻,黃 晟,楊正益,廖 軍

(重慶大學 大數據與軟件學院,重慶 400044)

0 引言

世界范圍內新一輪科技革命和產業變革正在加速進行,推動我國經濟發展進入以新技術、新產業、新業態和新模式為特征的新常態,新經濟發展迫切需要能滿足行業當代和未來發展的復合型、創新型工程科技人才[1]。新工科建設是我國高等工程教育主動應對新一輪科技革命與產業革命的戰略行動,是解決我國目前高等工程教育存在的“大而不強”“大而不優”“大而不新”,以及過剩與不足結構性失衡等問題的必由之路[2]。新工科建設服務于制造強國等國家重大戰略,面向工業界、面向未來,支撐我國產業轉型升級和新舊動能轉化[3]。因此,新工科人才培養應更加注重產業需求導向和跨界交叉融合。

大數據、云計算、網絡空間安全、機器人、人工智能等新一代信息技術的催化了汽車產業向“新四化”轉型升級[4]。近年來,《車聯網(智能網聯汽車)產業發展規劃》《智能汽車創新發展戰略》等一系列戰略規劃的密集出臺,確立了我國汽車產業在新一輪科技革命中發展的戰略方向[5-6]。新一輪科技變革浪潮下,汽車產業正加速向智能網聯方向的數智化轉型,作為新一代信息技術的主要承體,軟件正在重塑汽車產業的生態價值,在汽車價值鏈條中的地位大幅提升,“軟件定義汽車”已成為產業鏈頭部企業的戰略共識[7-8]。據中國軟件行業協會報告數據,我國汽車軟件市場規模將從2020 年的1.85 萬億元增長至2030年的3.44 萬億元,年復合增長率達7%,成為未來汽車產業中的重要利潤點[9]。汽車產業的數智化轉型升級,汽車軟件在產業鏈中核心價值地位確立,對產業發展所需的智力、人才要素提出了新的要求。

1 汽車產業人才需求現狀

軟件定義汽車的時代已經來臨,汽車產業崗位關鍵詞逐漸變成了智能網聯汽車研發崗、算法崗、測試崗和產品崗等,汽車產業數智化轉型需要大量具有IT 背景的專業人才[10]。根據中國汽車工程學會企業問卷調查數據,在智能網聯汽車研發人員的專業分布中,計算機類專業占比最高,位于前5 位的專業類別為計算機類(23.17%)、車輛工程專業(20.01%)、電子信息類(19.70%)、自動化類(15.68%)、機械類(12.42%),其中計算機類和電子信息類專業占比高達42.87%[11]。

車企能否實現汽車數智化轉型,人才供給是關鍵。近年來,各大車企為了在轉型創新過程中保持競爭力,都在積極引入具備軟件、算法、車聯網、自動駕駛、AI工程、電子工程等背景的復合型人才,增加軟件工程師的比例,加快調整人才隊伍結構,從而快速跟上產業轉型升級的速度[12]。從車企發布的招聘公告來看,汽車軟件相關的就業崗位主要有:汽車智能網聯應用工程師、智能網聯汽車V2X 系統工程師、多傳感器融合算法工程師、規劃算法工程師、控制算法工程師、ADAS 測試工程師、車聯網運維工程師等。BOSS 直聘網站上,小鵬汽車、蔚來汽車、上汽集團、奇瑞汽車等頭部企業招聘數據顯示,系統基礎軟件工程師、智能座艙、AI算法工程師、通信網絡首席架構師等崗位是各車企的熱招崗位。其中,通信網絡首席架構師最高開出了18 萬元的月薪,系統基礎軟件工程師最高開出5 萬元的月薪,ADAS 軟件開發經理最高開出了7.5 萬元的月薪。

一方面,數智化轉型下車企對汽車軟件人才需求量逐年攀升;另一方面,汽車軟件復合型人才總量不足,高校供給端人才輸送無法跟上產業發展[13]。新工科背景下,以汽車產業轉型升級的人才需求為導向,如何培養出懂汽車又懂軟件的高層次復合型人才,支撐車企的復合型人才梯隊建設,是高校軟件工程人才培養亟需探究的問題。

2 人才培養模式探索思路

2020 年6 月,工信部聯合教育部共同發布《特色化示范性軟件學院建設指南(試行)》(以下簡稱“指南”),指南提出要聚焦國家軟件產業發展重點,培養滿足產業發展需求的特色化示范性軟件人才[14]。特色化示范性軟件學院建設要以深化產教融合為途徑,新時代、新需求下的產教深度融合需要在課程體系建設、教師資源配置、協同育人等多方面進行變革探索[15]。然而,根據目前實際情況看,學校在這些變革方面仍然面臨著諸如教學資源與學生工程能力培養要求不相適應、師資知識結構與產業技術發展脫節等諸多難題。

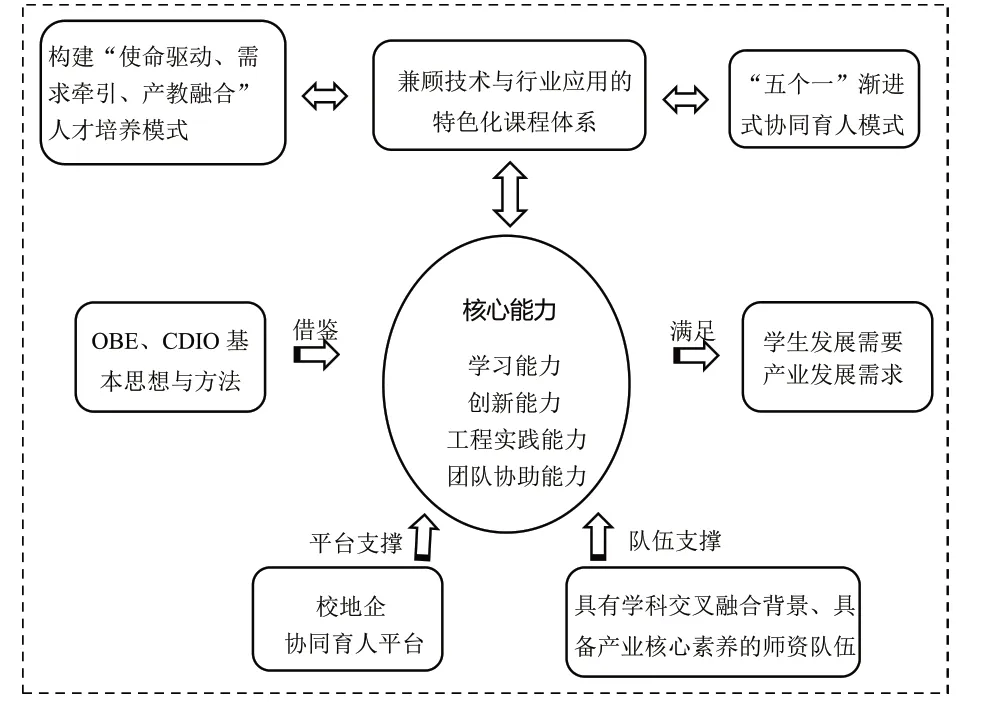

2021 年,成渝雙城經濟圈成為繼京津冀、長三角、粵港澳大灣區之后的全國第四大經濟圈,推進汽車產業協同發展是川渝攜手推進經濟圈發展的一個重要發力點。汽車產業在重慶占據核心地位,是重慶最重要的支柱產業,2021 年產值近4 000 億元。重慶大學大數據與軟件學院圍繞國家智能汽車創新發展戰略、成渝雙城經濟圈發展戰略部署和特色化示范性軟件學院建設的國家需求,主動適應重慶市汽車產業發展需要,依托學校優勢學科方向,深化軟件人才培養模式改革。學院聚焦汽車行業應用軟件領域,以特色化軟件人才培養為目標,探索“使命驅動、需求牽引、產教融合”的復合創新型軟件人才培養新模式,以充分發揮軟件人才對汽車產業轉型升級的支撐引領作用。為保障特色化軟件工程人才培養方案的合理性、科學性和可行性,在重慶市政府的支持下,重慶大學聯合長安汽車、金蝶軟件等行業專家多次召開研討會,探討汽車軟件高水平人才培養模式;大數據與軟件學院成立了由主管院長、骨干教師和企業技術人員組成的專家指導小組,對培養目標制定、課程體系設置、師資隊伍建設、協同育人平臺建設等方面進行指導。“使命驅動、需求牽引、產教融合”人才培養模式探索思路如圖1所示。

Fig.1 Exploration thought of “mission-driven,demand-driven and industry-education integration” talent cultivation mode圖1 “使命驅動、需求牽引、產教融合”人才培養模式探索思路

3 “使命驅動、需求牽引、產教融合”人才培養模式

3.1 以OBE-CDIO 工程教育理念為基礎,構建面向汽車產業的特色化課程體系

基于OBE 工程教育理念,遵循CDIO 國際工程教育模式,參照《中國工程教育認證》通用標準,完善面向產業需求和領域應用的復合創新型軟件工程人才培養方案。結合國家特色化示范性軟件學院的定位,面向行業和地方經濟,以汽車產業發展的人才需求為著眼點,以產出有道德、有人文素養、有社會責任感,掌握領域知識、現代軟件工程方法、主流開發技術,具有終身學習能力、多學科知識交叉融合能力、工程實踐能力、創新能力,具備良好職業素養、團隊合作能力、項目組織管理能力,能在軟件工程及交叉學科領域從事軟件系統研究、開發、項目管理和服務等工作的創新型、實用型、復合型人才為目標,在工科基本課程基礎上設立專業基礎類課程、體現軟件技術發展的前沿課程以及汽車產業需求的行業特色類課程,構建面向汽車產業的特色化課程體系,如圖2所示。

課程體系包含人文素質課程、工科基礎課程、專業基礎課程、專業核心課程、行業前沿課程、學業規劃與職業發展、實踐課程等7 個課程模塊,以汽車產業的軟件人才需求為牽引,開設行業特色課程、技術前沿課程和實踐課程,同時在各課程中融入社會主義核心價值觀等思政元素,強化學生的使命擔當。

3.2 以專業需求為導向,建設高水平師資隊伍

為培養滿足產業發展所需要的特色化示范性軟件人才,需配套建設具有多學科交叉背景、具備產業核心素養的高水平師資隊伍,以滿足通專融合的課程體系授課需要,支撐特色化軟件工程人才培養體系建設。高水平師資隊伍建設思路如圖3所示。

Fig.3 Highly qualified faculty with cross-disciplinary background and core industrial literacy圖3 具備學科交叉背景和產業核心素養的高水平師資隊伍

3.2.1 整合校內資源,推進校內師資互通互用

面向汽車產業的特色化軟件人才需同時具備軟件和汽車專業背景,在院內多元化師資隊伍構建尚未完成之前,可整合校內資源,與校內車輛工程等與汽車強相關的專業建立合作,聘請兄弟學院的教師完成如汽車控制理論、汽車電氣與電子設備、通信與車聯網系統等汽車相關課程的授課任務,以滿足通專融合的跨學科教學。同時,邀請車輛工程等相關學科的教師參與指導學生學科競賽、科研訓練計劃、創新實踐項目等課外實踐活動,培養學生多學科知識交叉融合能力、創新實踐能力。

3.2.2 “培育+引進”并舉,打造雙師教學團隊

一方面,由于高校教學資源滯后于產業結構發展,應屆畢業生的工程實踐能力相對較薄弱;另一方面,高校教師大多是畢業即進入學校任職,不具備產業背景,缺乏工程實踐經驗,對產業和企業的實際需求了解不深,無法滿足學生復雜工程實踐能力培養的要求。因此,為培養面向產業需求和領域應用的復合創新型人才,提升學生生產性實踐能力,必須對高校現有教師資源配置進行優化,打造一支雙師教師團隊。具體而言,可實行“培育+引進”并舉的措施建設一支雙師雙能型教學團隊。一方面,派遣專任教師去企業學習培訓、掛職鍛煉,參與企業的生產實踐過程,從而提升教師的專業實踐能力;同時,鼓勵教師與企業專家開展重點技術聯合攻關,赴企業擔任講師,開展面向企業的實踐活動,從而提升教師的實踐教學能力。另一方面,邀請企業高水平人才擔任產業特聘教師或兼職導師,將企業先進的理念、生產方式等引入學校,通過定期開設專題交流講座、技術報告會、產業研討會等多種方式進行前沿技術理論培訓與項目實踐指導,促進學生理論與實踐相結合,培養企業發展所需要的具有實踐動手能力的復合創新型人才。

3.3 以校地企協同育人為載體,培養對接產業需求的復合創新型人才

3.3.1 打通“產學研用”協同創新通道,探索校地企協同育人新模式

為實現培養對接產業需求的復合創新型人才目標,服務區域地方產業經濟社會發展,必須全面深化校地企合作協同育人,構建面向行業產業和區域發展重大需求的“產學研用”協同創新融合機制。重慶大學大數據與軟件學院通過建立和優化管理體系、制定并落實協同育人管理制度,整合校地企多方資源,創新實踐了一套針對學生工程實踐能力和綜合素質提升的“五個一”漸進式校地企協同育人新模式,如圖4 所示。該模式可概括為:高校、企業、地方政府等作為“產學研用”協同創新的主體,依托政府機構的資源協調能力,圍繞地方產業發展需要開展技術創新、人才培養、成果孵化,賦能地方經濟產業發展,全面構筑校地發展共同體。

“五個一”是一種貫穿人才培養全過程的循序漸進的能力提升模式,致力于培養學生的工程實踐能力和行業綜合素養,學生必須經歷“參加一套專業實訓、參與一個競賽項目、經歷一次頂崗實習、體驗一項創業訓練、提交一份滿意作品”這一套完整的人才培養過程。參加一套專業實訓——通過系統性的專業工程實訓,培養專業技能;參與一個競賽項目——通過參與學科專業競賽,提高自主學習、問題解決及團隊協作能力;經歷一次頂崗實習——到校內外實習基地直接參與生產過程,在真實崗位上完成生產任務,適應職業發展、了解產業趨勢;體驗一項創業訓練——以一個或多個具體的角色,體驗從創業內容分析、客戶分析、資金規劃、收支預估、營銷策略制定等過程,提升謀略決策、社交活動、組織管理等創業能力與素質;提交一份滿意作品——綜合運用所學知識與技能完成一個滿意的畢業作品,成為滿足產業發展所需的復合創新型人才。

3.3.2 優化整合校地企多方資源,打造協同育人平臺

在現有校企合作基礎上,深化校地企多方合作,拓展合作空間,提升合作質量。一方面,高校通過加強與政府部門、地方龍頭企業、重點科研院所、省市重點實驗室等協同創新主體的聯系,通過共建產教融合基地、聯合攻關技術難題、構建跨學科跨領域創新團隊、成果孵化與轉化等方式,有效利用各協同創新主體的資源優勢,擴大了參與行業技術研究的深度和廣度,從而提升了科學研究、技術研發實力,打造面向產業發展的一流協同創新中心。另一方面,高校與企業緊密對接,將產業需求與人才培養有機結合,精準定位人才培養目標,建設集實習實訓基地、課程資源、工程案例資源等為一體的教學資源、產學研訓用等協同育人平臺,以平臺為載體,培養對接產業需求的復合創新型人才。

4 探索與實踐

在全面深化校地企協同育人背景下,為加快“人才鏈—創新鏈—產業鏈”的深度融合,重慶大學攜手地方政府、高新企業探索行業學院建設。在重慶市人民政府的指導下,重慶兩江新區管理委員會、重慶大學和(香港)清水灣機器人科技投資有限公司聯合打造了重慶(重慶大學)高等工程師學院。高等工程師學院圍繞“智能化+新能源”的產業發展方向,尤其是面向新能源汽車及智能網聯汽車產業,實施項目制教學。圍繞智能汽車、智能制造與產品創新三大方向,設置系列技術類課程和項目制課程,課程將由重慶大學教師和企業專家共同講授,其培養過程強化課程之間的關聯和交叉。

高等工程師學院致力于培養面向新能源智能網聯汽車產業發展亟需的軟件工程師和制造工程師、面向“智能化+新能源”消費端的產品經理和產品工程師,助力重慶軟件產業、智能終端和智能制造產業集聚發展。2022 年7 月開啟首批招生,首批計劃招生400 人。高等工程師學院2022 年9 月首批實際錄取171 人,首批人才培養聚焦“智能化+新能源”產業發展方向,以解決產業共性技術和需求創新問題為導向,開展項目制教學,以推動重慶市“人才鏈—創新鏈—產業鏈”深度融合。現階段,面向汽車產業的軟件工程人才培養還處于實踐初期,短時間內的實踐成效尚難以評估,本文擬對高等工程師學院首批學生的培養效果按學年進行總結,對探索與實踐成效進行評估,并基于每學年的評估結果繼續完善優化人才培養體系。

5 結語

新一輪科技革命浪潮下,“軟件定義汽車”已成為汽車產業的共識。汽車產業的數智化轉型升級,對產業發展所需的智力、人才要素提出了新的要求。圍繞國家智能汽車創新發展戰略部署,結合重慶地區汽車產業發展需求,以特色化示范性軟件學院建設為契機,探索出一種“使命驅動、需求牽引、產教融合”的面向汽車產業的軟件工程人才培養模式,并分別從課程體系優化、師資隊伍建設、校地企協同育人3 個方面提出了實踐方案,為汽車產業的軟件人才培養提供借鑒和參考,同時也為產業需求導向、交叉融合創新的新工科建設提供了一條改革思路。在未來研究工作中,將進一步細化面向汽車產業的軟件工程人才培養方案,在學科交叉融合背景下的教學模式和教學過程評估等方面作出探索和實踐。