成功救治米酵菌酸中毒致肝衰竭1例

李俊纓 柳曉峰 程笑 陳金軍

患者,女性,14歲,學生,因“(代訴)腹痛、腹瀉7 d,身目黃染伴意識改變6 d”于2022年5月17日入住南方醫科大學南方醫院增城分院重癥醫學科。患者于2022年5月10日進食“外賣”(涼皮、手抓餅、奶茶、章魚丸子,具體量不詳)后感腹痛、腹脹,伴惡心,當日嘔吐胃內容物數次、解黃色水樣便7~8次,而后自行服用“黃連素、維生素B6、楓蓼腸胃康片”,癥狀無緩解。遂5月11日于惠州市第一人民醫院就診,在院期間出現意識喪失,進行性肝功能惡化并肝衰竭,診斷“不明原因急性肝衰竭、肝性腦病?”,經氣管插管、呼吸機輔助通氣、血漿置換等治療后無好轉遂轉至我院繼續治療。

入院查體:患者鎮靜鎮痛狀態,經口氣管插管,連接呼吸機輔助通氣(模式VC-SIMV,VT 500 mL,PEEP 3 cmH2O,PS 8 cmH2O,f 16次/分,FiO250%)。體溫37 ℃,呼吸15次/分,血壓131/80 mmHg,脈率70次/分,SPO2100%。眼瞼水腫,皮膚、鞏膜重度黃染,右側前臂內側可見瘀斑。雙側瞳孔不等大,左眼3.0 mm、右眼3.5 mm,瞳孔對光反應靈敏。雙肺呼吸稍粗,右下肺呼吸音弱,右下肺叩診為濁音,未觸及胸膜摩擦音。心律齊,約70次/分,各瓣膜聽診區未聞及雜音。腹平軟,無壓痛、反跳痛,肝脾均肋下未及,移動性濁音陽性。肝功能示: AST 143.45 U/L, ALT 826.27 U/L, ALP 247.54 U/L,γ-GT 57.24 U/L, TBil 150.71 μmol/L, DBil 74.73 μmol/L, Alb 39.06 g/L。腎功能四項: CREA 35.97 μmol/L。凝血四項: FIB 0.39 g/L, TT 23.40 s, APTT 51.70 s, PT 32.30 s, PT-INR 2.40, PTA 24.44%。CT全腹增強顯示:①腹盆腔積液;腹膜及腸系膜密度增高、模糊,考慮炎性改變,大小腸腸壁強化均勻,未見缺血改變;胰腺強化尚均勻,胰周少許滲出,胰腺炎待排,請結合實驗室檢查。②膽囊炎癥。③胸腹盆壁軟組織稍腫脹。

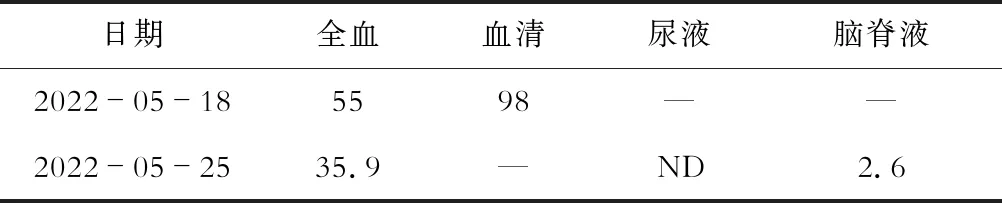

患者入院時昏迷及肝衰竭病因不明,考慮急性肝衰竭所致肝性腦病、其他多器官功能衰竭;為明確肝衰竭病因,查HBV血清標志物、抗-HCV、EB DNA、CMV DNA、單純皰疹病毒抗體、甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒、甲狀腺功能、銅蘭蛋白、ANA、自身免疫性肝病指標均無異常,反復多次詢問患者家屬無藥物使用及飲酒史,但發病前有不潔飲食史,考慮不除外食物所致中毒可能,遂留取血液等標本送檢至廣州市第十二人民醫院,檢測出米酵菌酸(BA),全血濃度為55 μg/L,血清濃度為98 μg/L,診斷為米酵菌酸中毒。患者凝血功能進行性惡化,抽血部位出現大片瘀斑,胸腔引流由清澈淡黃色液體轉變為鮮紅色不凝血,為改善肝衰竭及糾正凝血,分別于5月20日、5月23日、5月24日行血漿O型RH+2600 mL血漿置換。患者多次復查肝功能、凝血功能指標逐漸好轉(圖1)。5月24日拔除氣管插管,患者清醒后出現譫妄、胡言亂語表現,考慮不除外中毒所致精神神經癥狀可能,5月25日行腰椎穿刺腦脊液送檢并復查血液米酵菌酸濃度,腦脊液米酵菌酸濃度為2.6 μg/L,全血米酵菌酸濃度較前下降(表1)。6月3日患者好轉,病情穩定,要求出院。出院后隨訪,其父親代訴自出院1個月后開始上學,現無任何異常。

表1 患者各種體液BA濃度(μg/L)

A.血漿置換治療前后肝功能變化情況;B. 血漿置換治療前后凝血功能變化情況。ALT:丙氨酸氨基轉移酶;AST:天冬氨酸氨基轉移酶;TBil,總膽紅素;DBil,直接膽紅素;PT,凝血酶原時間;PTA,凝血酶原活動度

討論BA是一種由發酵米粉中的椰毒假單胞菌亞種產生的毒素,可引起人或動物食物中毒,甚至死亡[1]。BA主要作用于線粒體內膜,但與氰化物等其他線粒體毒素不同,BA不直接干擾電子傳遞鏈。相反,它能抑制線粒體膜上的腺嘌呤核苷酸轉運體(ANT)。ANT占線粒體內膜蛋白的10%,并通過成為線粒體膜上一個稱為MPTP的致死孔的一部分,在程序性(凋亡)和失控性(壞死性)細胞死亡中發揮作用[2]。

嚴重BA中毒可迅速進展為肝腎損傷至全身多器官功能衰竭,病死率高[3]。據統計,2010—2019年我國共報道BA中毒事件15起,中毒人數136例,死亡36例,病死率為26.47%。這些事件發生在云南、貴州、廣西、廣東、遼寧和山東的省級行政區劃。與1953—1994年的545起酸湯中毒事件相比(中毒3352例,死亡1401例,病死率為41.80%),中毒規模呈明顯下降趨勢。已報道的15起BA食源性中毒事件,遼寧省發生1起酸湯中毒事件,中毒4例,全部死亡;廣東省發生2起非發酵米粉中毒事件,中毒8例,死亡5例,病死率為62.5%);云南省共發生吊醬糕中毒事件5起,中毒47例,死亡15例(病死率為32%)[4]。印度尼西亞和莫桑比克同樣也是BA中毒的發病大國,報道的病死率分別為60%和32%[1,5]。

此例患者為少年女性,發病前有外賣食用史,且食用后出現明確以惡心、嘔吐、腹瀉等表現的胃腸道表現,自行按照“急性胃腸炎”處理后出現疾病快速進展。患者于當地醫院及我院及時且多次行血漿置換治療后復查BA濃度呈下降趨勢,雖然目前尚不清楚BA濃度與病情好轉是否呈相關性,但該患者肝功能、凝血功能及神志改善情況與BA濃度下降趨勢相符。

總之,雖然患者發病后1周仍未明確急性肝衰竭及昏迷原因,但是我們認為及時且反復多次進行的血漿置換可能是挽救此類中毒患者生命的關鍵。BA中毒有發病率低、病死率高等特點,本病隨訪局限在于病例數少,未來需要對更多存活病例進行分析,明確致死高風險因素、有效治療方法,以及血漿置換有效性、開始時機、開展次數等,為重癥肝病醫生提供更具價值的診治經驗。

利益沖突聲明:所有作者均聲明不存在利益沖突。