素養本位的大單元導學實施策略

袁玥

摘要:以發展核心素養為邏輯起點的大單元教學,必須通過關鍵的、核心的大概念、大問題或大任務來組織教學,引導學生從多方向、多角度、多維度進行思考和探究,設計多種方案,調動多種知識與技能,經歷分析、判斷、綜合和證明等一系列活動進行深度學習,促使學生學會在具體的生活情境、學習探索情境中獲取知識,并運用知識解決問題或完成任務。明確是以大概念還是以大問題、大任務來統領、組織單元學習,不僅是單元導學最重要的一環,也是最關鍵的一步,這一步是課時教學設計以及單元學習目標達成的基礎和前提。

關鍵詞:大單元導學;素養本位;大任務;大問題;大概念

中圖分類號:G420 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2023)15-0110-05

隨著課程目標由知識本位轉向素養本位,以發展核心素養為邏輯起點的大單元教學成為大家關注的焦點。在實踐中,作為微型課程計劃,大單元教學通過什么路徑或策略來組織教學,指導學生整體地認識和把握單元的學習目標、內容與過程,讓學生清楚這個單元學什么、怎么學、學到什么程度,是當前迫切需要解決的問題。筆者認為,只有通過關鍵的、核心的大概念、大問題或大任務來驅動學生進行深度學習,促使學生學會在具體的生活情境、學習探索情境中獲取知識,并運用知識解決問題或完成任務,才能有效地開展大單元教學,也才能提升學生的核心素養。

一、大任務:單元導學的重要載體

大任務也稱核心任務,是指單元教學中能統領學習過程并與真實生活密切聯系,能激發學生持久思考與探究的學習活動。大任務整合了單元的學習目標、內容、方法和情境等因素,具有綜合性、復雜性和挑戰性。學生完成大任務需要設計多種方案,調動多種知識與技能,經歷分析、判斷、綜合和證明等一系列深度學習過程。這一過程不僅有知識的學習和技能的應用,也有問題的解決和思維的遷移。因此,大任務與大概念、大問題一樣,既是單元學習組織的一種策略,也是單元學習的重要載體。那么,如何設計大任務并使其成為實現單元學習目標的載體呢?下面以高中語文必修上冊第二單元為例進行探討。

首先,根據單元知識的內在聯系將其歸納和梳理,使之序列化、條理化和綱領化,避免依體、依篇,零散、孤立、碎片化地教學語文知識。本單元屬于“實用性閱讀與交流”任務群。該單元的課不以文體聚合,既有通訊報道、新聞時評,還有古詩兩首,而且課的構成既有單篇成課,也有多篇組合成課,其中通訊報道由三篇文章組成,大概一萬五千字,如果還按照傳統的依體、依篇而教顯然是行不通的,既不能實現單元的學習目標,也不利于培養和發展學生的核心素養。因而,我們可以根據課標的要求和教材的內容先確定單元學習的關鍵詞:勞動(勞動光榮+工匠精神)、通訊報道(典型事件+人物精神)、新聞評論(語言+說理)。然后依據這些關鍵詞將學習內容結構化:感受、認識勞動的光榮與美麗,了解通訊報道的文體特點,分析通訊的報道角度,抓住典型事件,把握人物精神;了解撰寫新聞評論的一般寫法,辨析、把握新聞的報道立場;學寫寫人記事的記敘文,學寫人物通訊和新聞評論,提高媒介素養。

其次,設計大任務,形成單元學習內容。高中語文必修上冊第二單元大任務設計,根據結構化的單元學習內容以及基本學情設計大任務:“就你所熟悉的重要新聞事件和一線工作人員,寫一篇新聞評論或人物通訊,不少于800字,題目自擬。”然后再把大任務分解為六個子任務(課時學習任務),由大任務統領、驅動子任務的學習(見表1)。

分解子任務時要考慮單元開篇怎么教,第一課時不要急于進行具體知識的教學,要指導學生通過研讀教材及補充課程資源,從大處著眼,整體入手,系統認識和把握單元的全部內容,解決好學什么、怎么學、學到什么程度的問題。單元課時的安排既要避免陷入“依篇而教”的泥潭,又要激發學生的學習動機,為后續的學習做好鋪墊,打好基礎。

素養導學向下的單元教學內容不是由課文決定的,而是由大任務決定的。課文只是一種選文,只是為學習提供的素材和例子。學習活動和學習過程不是圍繞課文展開的,而是圍繞大任務來組織的。只有從單元的整體要求出發,把選文都打通后用大任務統領教學,才能目標更清晰,內容更集中,才能教師教得清楚,學生學得明白。

統編語文教材的每個單元都屬于一個學習任務群,每個單元后面都有具體的單元學習任務,我們既可以從現有的單元學習任務中提取具有統領地位的任務作為大任務,也可以根據具體情況對單元學習任務進行整合、重組設計大任務。大任務的設計要立足單元,向上對接課程標準,整體性、結構化地確定每個單元的大任務,把課標具體化、細化、可操作化,向下要連接知識點學習和能力訓練的目標與要求,培養和提升學生的學科核心素養。大任務的確定既要切合任務群和單元的學習主題,又要貼近學生的實際生活,還要利于激發學生的探究動機,具有吸引力、挑戰性和適切性;大任務在形態上結構要完整,目標、內容、方法與要求等要清晰具體,來源要真實,要有一定的體量;大任務的設計還要立足真實情境,核心素養的培育和發展離不開生活,離不開豐富的生活情境。

二、大問題:單元導學的重要抓手

所謂大問題,是指觸及學習內容本質,涵括學科知識、能力、方法和思想的問題。就單元教學而言,大問題是需要被發現和解決的疑問或不確定的事件。比如“大氣的成分、運動與熱力作用對人類有哪些重要影響?”“為什么有機化合物不僅構成了生機勃勃的生命世界,也是燃料、材料、食品和藥物的主要來源?”“社會主義為什么是近代中國歷史發展的必然?”等等。

其一,大問題表現為外延大、問域寬,大問題反映的不是某一單元(章節)的具體知識,而是學科思想的聚焦點、知識的連接點或知識鏈,因此,包含了眾多知識、方法、情境及不同層面的小問題。

其二,大問題具有一定的開放度。大問題的解決不是簡單的一問一答,因為,大問題的答案不是唯一的,解決問題的思路、方法、路徑等也不是唯一的,需要從多方向、多角度、多維度進行思考和探究才能解決問題,因而留給學生獨立思考和主動探索的空間。解決大問題的過程不是一個閉環的過程,大問題統攝下的單元教學以提出問題開始,但不一定以解決問題而結束,一個問題的結束是下一個問題的開始。

其三,大問題具有挑戰性。大問題與小問題最大的區別在問題結構的連貫性上,一般而言,小問題呈現了解決問題所需的全部信息,包括原理、公式、規則和組織好的程序,以及預設的答案,小問題更加抽象化、去情境化,屬于良構問題;而大問題屬于劣構問題,構成大問題的問題要素不是十分清楚或者有某種程度的不確定性,需要運用多種解決方案、多種途徑來整合學科知識,甚至涉及多個學科的問題。大問題深存于日常生活和學習探索情境之中,情境不僅是問題不可分割的組成部分,也是問題解決方案的一部分,離開情境很難有效地解決問題。解決大問題有一定的難度,學生需要跳一跳才有可能摘到“果子”。

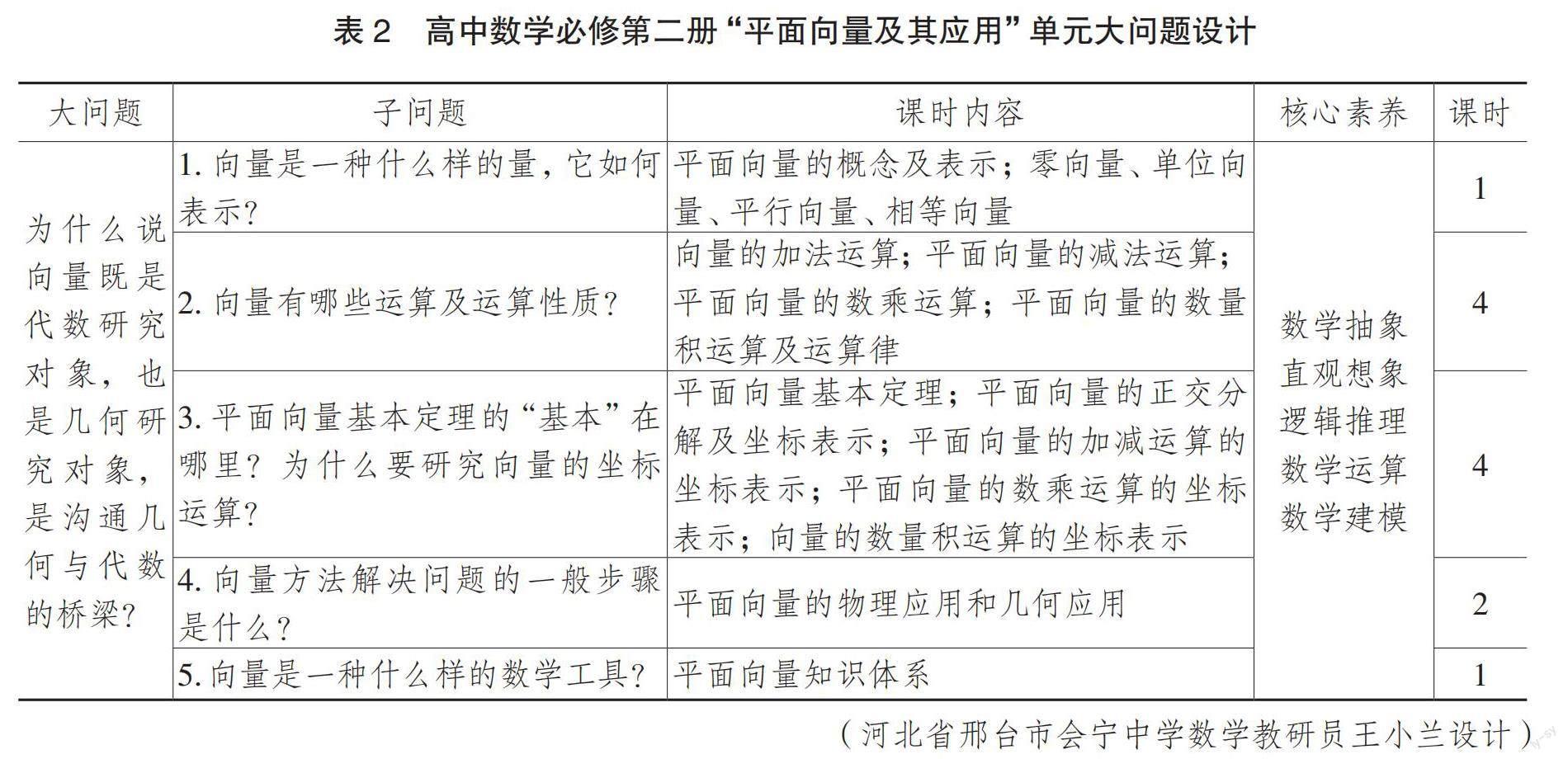

在大單元導學中如何設計、提煉大問題呢?首先要認真分析研究課標和教材,在高中各門學科的課標和教材中,對大問題(包括大任務、大概念等)都有不同形式、不同程度的表述,尤其在每個模塊、章節、單元前面的教學導語(說明)或后面的學習任務中都有一定的提示。以高中數學必修第二冊第六章“平面向量及其應用”為例,本單元的內容背景豐富,知識銜接緊密,整個結構體系體現了研究一個數學對象及其應用的基本思路和方法。在課標內容主題三“幾何與代數”、教材第六章首頁教學導語中都指出“向量既是代數研究對象,也是幾何研究對象,是溝通幾何與代數的橋梁”。那么,為什么向量既是代數研究對象,也是幾何研究對象,是溝通幾何與代數的橋梁呢?就本單元(章)而言,這是個大問題,這個問題不僅涵括了向量理論深刻的數學內涵以及豐富的物理背景,也統攝了本單元需要學習和探究的向量表示方法、思想、概念和數學模型等。解決了這個大問題,可以幫助學生理解平面向量的幾何意義和代數意義,掌握平面向量的概念、基本定理以及應用,能用向量語言、方法表述和解決現實生活、數學和物理中的問題,從而發展學生直觀想象、邏輯推理、數學運算和數學抽象等核心素養。

大問題確定后,再分解、設計子問題。子問題從屬于大問題,子問題之間要有內在的連續性和邏輯性,而且與大問題在目標、主題、內容及情境等方面相呼應。子問題要有一定的梯度和層次,每個子問題既是前面問題的擴展和提升,又是解決后續問題的準備。教師應讓學生在循序漸進、持續探究中解決子問題,最終達成學習目標(見表2)。

學習數學的過程就是提出問題、分析問題和解決問題的過程。在單元導學中,無論是大問題的設計與提煉,還是子問題的分解,都要有利于激發學生的好奇心,引發學生的學習興趣。從課標或教材中提煉和選取問題時,既要考慮到單元整體學習目標、內容和學業要求,也要關注學生已有的生活與學習經驗以及學生的差異,做到統籌兼顧。

三、大概念:單元導學的重要基點

大概念也稱大觀念,是指從學科事實中提煉、概括出來的,指向學科知識核心的,反映學科本質的觀念、思想和方法。大概念在學科知識中處于中心位置,是學科知識的骨架和主干,能包含學科知識并具有普遍而廣泛的解釋力,需要學生持續理解并貫穿于整個學習過程。大概念可以表現為一個詞、一個句子或一個問題,但在實踐中,大概念一般表現為一個句子,比如,“物質的組成結構決定性質”“生命系統是一個復雜開放的系統,需要不斷地從環境中獲取物質和能量以維持自身的有序性”“語言交流是有對象的目的性行為”“神話反映了古代人民對創世大問題的集體意識”等等,而“語言建構與運用”“數學抽象”“歷史解釋”“人地協調觀”等詞語都是大概念的名稱,而不是大概念。大概念的提煉和概括要有利于學生對單元學習的認知和理解,如果僅僅給一個詞語,難以起到這樣的作用。

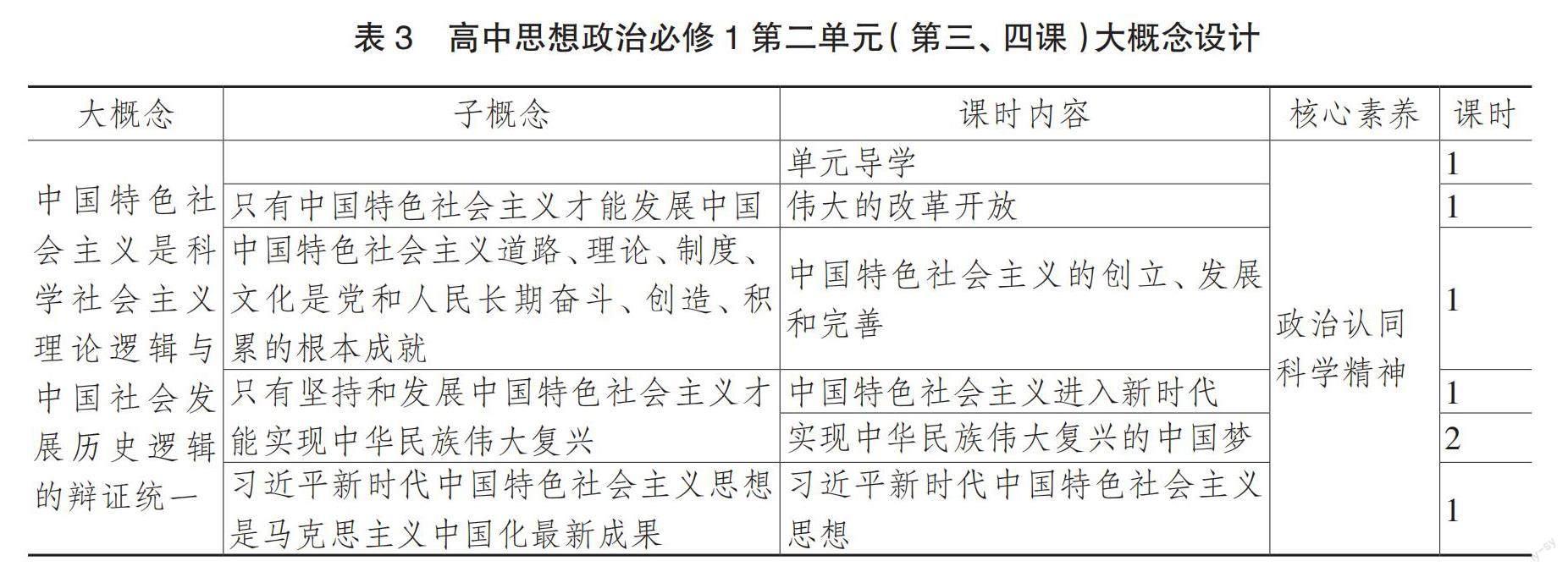

從單元教學的角度看,大概念是基于單元知識又高于單元知識、既融會于單元教學內容之中又貫通于單元教學過程的核心思想,是單元教學的重要抓手。大概念的基本特征是具有高度的概括性和極強的統整性,能夠將模塊或單元的思想、知識、能力和方法等聯系和整合起來。以高中思想政治必修模塊1第二單元(第三、四課)為例,課標將必修模塊1分為“人類社會發展的進程與趨勢”和“中國特色社會主義的開創與發展”兩個單元,課程內容依循歷史進程,講述為何開創和發展中國特色社會主義,旨在落實用新時代中國特色社會主義思想鑄魂,彰顯發展中國特色社會主義這一主題主線,讓學生了解人類社會發展的一般過程和基本規律,懂得中國特色社會主義是科學社會主義的成功實踐,是中國近代歷史發展的必然選擇,理解、堅持和發展中國特色社會主義是實現中華民族偉大復興中國夢的必由之路,堅定“四個自信”,樹立為中國特色社會主義共同理想而奮斗的信念。

根據以上課程內容和教學目標,我們把“中國特色社會主義是科學社會主義理論邏輯與中國社會發展歷史邏輯的辯證統一”作為必修模塊1兩個單元的大概念。這一大概念不僅揭示了人們對美好社會的追求必須建立在科學認識社會發展客觀規律的基礎上,內含了資本主義必然滅亡和社會主義必然勝利的歷史必然性,也表明了“中國特色社會主義既堅持了科學社會主義的基本原則,又根據時代條件不斷賦予其鮮明的中國特色”,包括了必修模塊1兩個單元教學的內容、思想和方法,具有前后貫通、上下聯結的作用以及廣泛的適用性和解釋力,是對模塊1知識體系高度概括的核心思想,既是學習的重點,也是學習的難點(見表3)。

第二單元(第三、四課)的子概念是從大概念中分解和提取的,同時也反映了課標設置的教學議題和教材單元教學的主題,并對應具體的課時教學內容與學科核心素養。

大概念是單元導學的重要基點。大概念導學是傳統課堂向素養本位課堂轉型的重要抓手,設計、確定大概念首先要系統梳理課程模塊的知識體系,整體、深刻理解該模塊的內容要求、議題和知識脈絡,通過分析、建立知識形成過程的前因后果與縱橫聯系,使知識條理化、序列化、結構化。在熟悉、掌握模塊或單元知識體系后,抓住課程內容的關鍵詞和核心概念,深刻理解、把握其在教學內容中的地位和在知識前后貫通中的作用,并以此形成有意義關聯的結構化的知識框架。大概念的確立要結合課程內容中的單元主題、議題以及教材中的綜合探究、探究與分享、課時主題等,要根據教學內容的特點和學生的學習水平來確定大概念和單元的大小及形態。

用什么策略進行單元導學或組織單元教學要根據學科的特點、具體的教學內容以及學情而定。明確是以大概念、大問題、大任務,還是以大主題、大項目來統領、組織大單元學習,不僅是大單元導學最重要的一環,也是最關鍵的一步,這一步是課時教學設計以及單元學習目標達成的基礎和前提。

責任編輯:石萍