以表現性評價為抓手 夯實模型意識的培養

馬曉如 陳君

【摘 要】實施表現性評價可有效培養模型意識。本文介紹了表現性目標、任務及評價量規的設計。

【關鍵詞】模型意識 表現性目標 表現性任務 表現性評價量規

模型意識是指學生對數學模型普適性的初步感悟,知道數學模型可以用來解決一類問題,是數學應用的基本途徑。在小學階段開展建模專題教學, 要求學生能夠透過現實模型, 抽象出它的數學意義, 從而與相關數學知識建立起聯系。[1]但在日常教學中,教師對如何培養模型意識,如何評價模型意識的培養是否達成等存在諸多困惑。

以人教版一年級下冊總復習“加減法解決問題”為例,這是學生學習完本冊教材,能夠熟練進行100以內加減法計算并運用加減法解決問題后展開的整理復習教學。在本課的教學中,學生需要經歷運用數學的眼光觀察生活,表達具體情境中的數量關系,發現并提出數學問題;運用相關的加法或減法模型解決問題,得到數學結果,檢驗并解釋結果的實際意義。要完成上述教學過程,學生需要高階認知領域的能力,其所對應的核心素養表現便是模型意識。本文以表現性評價為切入點,根據模型意識的表現性目標,設計表現性任務,建立表現性評價量規,對學生運用加減法解決問題過程的具體表現特征進行整體刻畫,以此讓模型意識可視、可評,讓數學素養真實地在課堂落地生根。

一、表現性評價的內涵

表現性評價既是一種評價理念,又是一種評價方法,它是在盡量合乎真實的情境中,運用評分規則對學生完成復雜任務的過程表現與結果作出判斷的一種評價方式。它更加關注學生在學習過程中的多元化學習表現和差異化水平。其關鍵點在于:表現性任務要具有一定的挑戰性,不是“刷題”, 不是基于標準答案的回答, 而是“做事”, 學生在完成表現性任務的過程中能夠展現真實的學習過程、學習結果、情感態度等,在這個真實的過程中學生才能呈現核心素養所要求的表現。其優點在于:鼓勵學生探究和實踐,培養他們的創新思維和解決問題的能力。在數學領域中,對于核心素養或者高階認知的測評,表現性評價有著天然的適用性。[2]

表現性評價的基本結構由“三要素”組成:表現性目標、表現性任務與評分規則。[3]根據課程教學的常識, 評價是針對目標的, 沒有目標就沒有評價, 表現性評價一定要有與核心素養對接的表現性目標。因此,要讓表現性評價成為模型意識培養的有力抓手,就要明確模型意識的表現性目標,再根據表現性目標設計表現性任務,使表現性評價成為一種立足于真實情境的可操作、可執行的評價方式;接著設計表現性評價量規(評分規則),對學生學習過程的行為表現進行多維度、全過程的評價;最后及時運用評價結果進行反饋分析、調整教學。高質量的表現性評價可以有效推動學生核心素養的達成。

二、設置表現性目標

在“加減法解決問題”整理復習時,教師既要關注運算方法、形成運算能力,也要引導學生在生活情境中運用數和數的運算解決問題,解釋結果的實際意義,形成初步的模型意識和應用意識。馬扎諾認知目標分類學的二維框架告訴我們:加減法屬于程序性知識。教學時要把運算類程序性知識與認知系統中的“信息提取、理解、分析、應用”這四個層級的思維形成互動,才能落實模型意識養成。因此,筆者將“加減法解決問題”的表現性目標設置如下(如文后表1所示)。

三、設計表現性任務

圍繞“加減法解決問題”的表現性目標,結合學生的生活經驗,設計如下表現性任務,以表現性任務的完成情況來評價學生對加減法意義和模型的理解及應用水平。

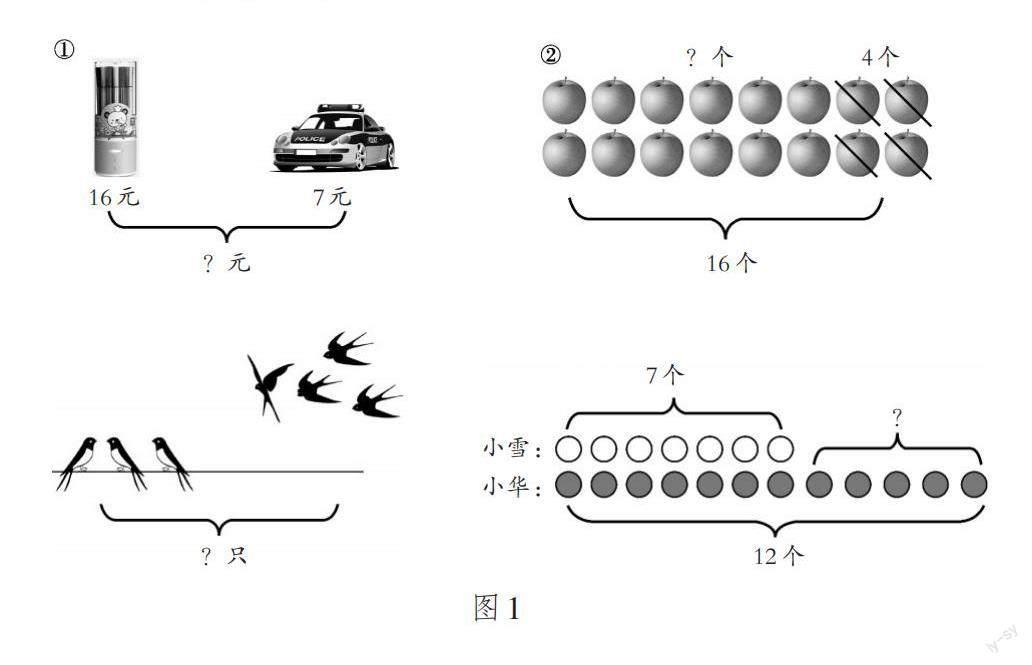

【任務一】看圖講故事

模型意識表現:提取信息、感知模型、表達模型。

(1)看圖分別說一個數學故事。(2)把故事分類,說說你的理由。

【任務二】選條件編故事

模型意識表現:表征信息、分析數量、建構模型。

孫悟空摘了20個桃,豬八戒摘了8個桃,沙和尚摘了15個桃。

(1)選擇條件,提出問題。(2)畫圖并說清圖意。(3)列式解答。

【任務三】生活中的加減法故事

模型意識表現:關聯情境、應用模型。

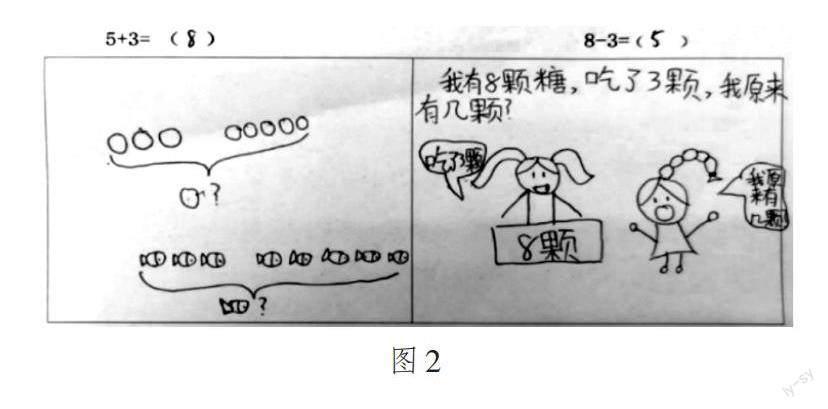

舉例說說5+3=□和8-3=□能解決生活中的哪些問題?把它編成故事,并用畫圖或圖文結合的方式表達出來。和同桌說說加法和減法的聯系和區別。

學生在完成以上三個相對綜合、復雜的表現性任務時,能主動將加減法模型的四種結構(添加型、拿走型、部分—部分—全體型、比較型)與所對應的生活情境相關聯,在觀察、對比、表達中,實現從整體的視角對加法和減法模型進行關聯建構。

四、設計表現性評價量規

針對以上表現性任務,結合模型意識的表現性目標,設計表現性評價量規(如文后表2所示)。

以任務三為例,它指向模型意識的第四個層級“用數學思維關聯情境,應用模型”。學生在完成該任務時會出現多種表現:如圖2所示,學生運用圖文結合的方式表達加法模型在問題情境中的數量關系,但減法與其所繪問題情境圖不匹配,對照評價量規該生可得1分。如圖3所示學生通過同一題材不斷發展變化,編出各種不同的故事,用建立的加減法模型解決同一類問題,在與同桌交流時,他能感悟并表達了加減法運算間的內在聯系。對照評價量規該生可得3分。

學生在完成上述表現性任務時,全面展示個體對加減法模型的理解和表征水平。在運用表現性評價量規進行評價時,也可根據量規設置學生能夠了解的評價標準,他們參與自評、互評后,不僅能看到自己的不足,同時也找到了自己學習的榜樣。

五、運用表現性評價結果

表現性評價讓教學診斷更精準,更清楚學生“已經學到了哪里”。結果的反饋是表現性評價實施的最后一個步驟,相較于傳統評價告訴學生一個分數或等級,表現性評價更關注整個學習過程,師生都是評價主體,這樣學生能意識到自身在加減法模型的建構過程中哪些方面比較薄弱,從而利于學習的反思與改進。例如,上述圖2的學生在完成表現性任務,并進行自我評價后,明確了自己在減法模型的理解上存在不足。教師也通過表現性評價結果獲得該生個體在加減法解決問題過程中的“痛點”,在教學中可以針對性地引導他加強對減法運算意義的理解和建構,便于因材施教。在教學中,教師可以讓學有余力的學生上講臺展示他的作品(如圖3所示),描述自己是如何將一個算式編出多種不同的生活故事,以此厘清加減法模型間的內在聯系。這樣不僅讓該生體會到學習數學的成就感,對于全班學生來說,來自同伴的語言更易于讓他們理解與接受。通過評價數據的反饋,教師可以反思自己在教學中的不足,實現教學相長。在教學中,將表現性評價貫穿于模型意識培養的全過程,讓評價既能成為教學本身 ,又助推學習,讓學習空間更廣闊。

(作者單位:福建省福州市鼓樓區教師進修學校 福建省福州市鼓樓第二中心小學教育集團軍門校區? 本專輯責任編輯:王彬)

——————

參考文獻:

[1]曹培英.跨越斷層,走出誤區:“數學課程標準”核心詞的實踐解讀之八——模型思想(下)[J].小學數學教師,2015(02):4-11,65.

[2]葛曉榮.數學建模活動中高質量表現性評價的實踐策略探究[J].新課程評論,2023(02):74-81.

[3]張菊榮.好的表現性評價的基本特征[J].江蘇教育,2019(14):12-16.