產業化視角下的非物質文化遺產保護探究

祖碧霞

(浦城縣文化館,福建 南平 353400)

非物質文化遺產具有顯著的價值,且是人類生存和發展中逐漸產生的一類重要文化遺產,隨著時代發展非物質文化遺產保護至關重要,且其逐漸以鮮明的時代感融入人們的生產生活,尤其受到越來越多年輕人的歡迎。由于我國是多民族國家,且在漫長的歷史發展中逐漸產生了豐富的非物質文化遺產類型,但由于受到現代化生活的影響,很多非物質文化遺產逐漸受到了破壞和不利影響,因此做好非物質文化遺產的保護至關重要。為了更好實現非物質文化遺產的保護,產業化發展成為關注的熱點,而如何從產業化視角下實現非物質文化遺產的有效保護,就是本文主要研究的內容。

一、非物質文化遺產概述

非物質文化遺產又被簡稱作非遺,主要是各族人民在發展中世代相傳且是其以文化遺產為基礎呈現的各類優秀傳統文化形式,或者是和優秀傳統文化的表現形式具有關聯的一些實物與場所,但更多是一些精神文化的表現。非物質文化遺產主要包含有五個類別:一是表演形式,比如民間舞蹈、京劇豫劇各類戲曲、傳唱的歌謠等;二是口頭傳說與表達的事物,也包括一些非遺的媒介語言和文字;三是手工制作的技術,比如陶瓷燒制技藝(福建建盞、宜興紫砂陶)、木雕、民間剪紙、刺繡等;四是有關自然界和宇宙的知識、實踐;五是社會風俗、禮儀、節慶等[1]。

二、產業化視角下的非物質文化遺產

隨著新時代信息技術的發展,給非物質文化遺產的保護工作提供了便利性,利用信息數據庫、信息存儲設備等可以對非遺進行“錄入”“保存”和“備份”等處理,這樣就能夠有效避免其出現丟失,提高其保護的安全性。我國地大物博,并且有著悠久歷史,有著眾多的非物質文化遺產,而我國有關部門也十分重視非遺保護,隨著相關工作的推進,例如非遺保護項目的內容越來越多,參與其中的人員也隨之增加,新時代下人們對于非物質文化遺產的保護意識也開始覺醒,種種條件與推動因素促進著非遺保護工作的開展[2]。為開發非物質文化遺產的價值,也為更好的展開保護工作,便從產業化視角入手,將非遺保護工作轉變為產業,實現經濟收益,并反哺于保護工作中,持續擴大規模與強化保護工作,同時還能夠有效提升非遺影響力及傳播力,強化人們的非遺保護和傳承意識。

所謂“產業化”,則是以市場經濟環境為基礎,結合行業發展需求,為了實現經濟效益的獲取,通過提供專業化的服務或者高質量的管理活動,而產生的一種具有品牌化和系統化的經營管理及組織機構形式,它具有著顯著的市場屬性及經濟性質。產業化是動態性的,換而言之便是將非物質文化遺產市場化,利用市場管理模式對非物質文化遺產進行管理,在保證經濟效益的基礎上,逐漸擴大產業的規模[3]。現階段,從產業化角度來講,我國文化產業近年來得到快速發展并已經具備一定規模和良好環境,這對非遺保護產業化的發展具有積極作用。但需要注意的是,在優秀傳統文化產業發展中,其主要是通過各類藝術產品開展管理和經營活動,并獲取相應的利潤,比較常見的有書籍、電影等,而非遺產業化并非只是對該遺產價值進行保護,還有要將其價值轉換為產品,進而獲取利益,在此過程中還可宣揚非物質文化的內涵[4]。

三、浦城縣非物質文化遺產

浦城縣是一座歷史悠久、文化積淀深厚的古城,在歷史發展中,一代代勤勞智慧的浦城人民不斷對自己地區的精神及物質文化進行傳承,最終形成了具有自身鮮明特色的文化,是古閩越文化發源地。西晉時期,即有大量人口遷徙入境,是中原地區文化入閩通道,并且因為浦城地處閩、浙、贛三省七縣(市)結合部,受不同地域文化的影響諸多,形成了豐富多彩的民俗民風和特有的地域文化現象,非物質文化遺產資源豐富。通過非物質文化遺產普查,全縣共收集非遺線索5063條,調查項目1033個。目前,有國家級代表性項目“浦城剪紙”1項,福建省代表性項目“浦城閩派古琴”“傳子木偶”“丹桂茶制作技藝”“浦城包酒制作技藝”“大口窯青白瓷制作技藝”5項,市級代表性項目5項,縣級28項。其中浦城剪紙、大口窯青白瓷的產業化發展優勢較為突出。

(一)浦城剪紙

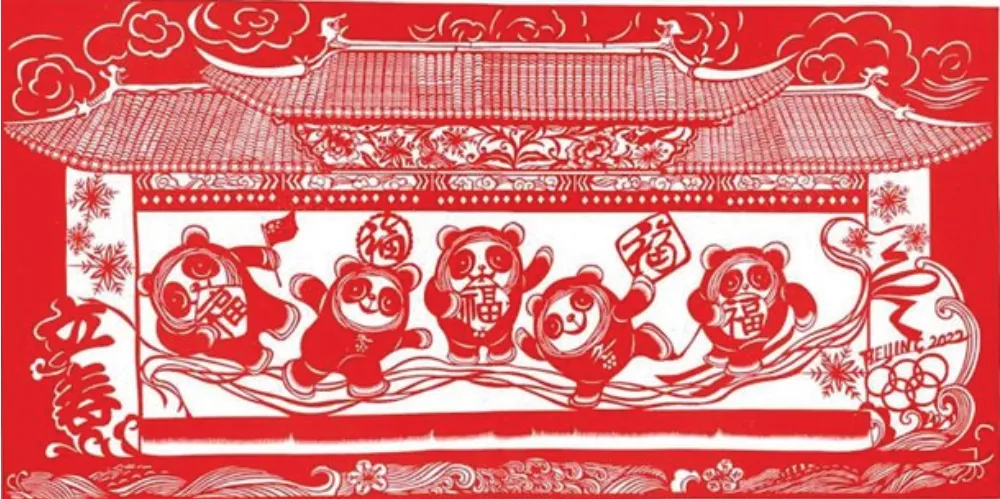

2022年2月16日,“讓世界看見‘福文化’”——北京冬奧會主媒體中心“中國城市形象系列線上觀光采訪活動”走進福建站,這次全英文的直播互動,讓世界各國云端感受“福”文化魅力。國家非遺浦城剪紙省級非遺傳承人周冬梅帶著作品《五福臨門》精彩亮相(見圖1),五個憨態可掬的剪紙“冰墩墩”帶著風格各異、字體不同的“福”字為冬奧加油,向世界展示浦城剪紙技藝。

圖1 《五福臨門》剪紙

在浦城,剪紙文化有著悠久的歷史。在西晉時期,剪紙是中原地區的士族到浦城而逐漸引入,并受到當地人民的喜愛,后通過唐代、宋代發展逐漸成熟,到元代和明代得到繁榮發展,一直到清代時,其藝術已經達到鼎盛的狀態,且呈現出具有中原地區文化和閩越地區文明的綜合藝術特點。同時,浦城剪紙不僅有北方地區文化中的粗獷、淳厚和拙樸,而且還有南方地區文化的細膩、纖巧和秀氣,具有多元化的藝術特征。在明清時期,其剪紙發展實現了“禮品花”的創新,且對江南地區甚至全國范圍“禮品花”的剪紙發展具有很大影響,這也奠定其在我國剪紙史中的地位[5]。浦城剪紙具有諸多的特點,總結為“字中有畫、畫中有字、以字組畫”“圖型和裝飾對象較為相似,且是方圓型”“有圖有意、有意寓吉祥”“文化底蘊十分深厚”“花樣古老、代代相傳”等[6]。

浦城剪紙經過千年的發展與傳承,古老技法與紋飾特點一直流傳至今屬實不易。在封建社會中,剪紙藝術被評為雕蟲小藝登不得大雅之臺,因此很多剪紙藝術家寂寂無名,無人樹碑立傳。針對這點浦城縣文化館開始整頓檔案,收集剪紙藝術家的信息,另外特別注重其代表作品的原件保存,以便能夠流傳。2014年,浦城剪紙列入第四批國家非物質文化遺產名錄。另外,在傳承保護優秀傳統文化的基礎上,將古老剪紙技藝與生活文創產品、農產品包裝、餐飲企業等進行“跨界”融合,研發出系列生動活潑、貼近生活的剪紙文創產品,推動浦城剪紙文創產業的發展。

(二)大口窯青白瓷制作技藝

大口窯位于浦城縣水北街黃碧村,又稱大巧窯、大考窯,出現于北宋中晚期,于南宋時期興盛,據記載有36個窯。1958年南平專區文物普查隊發現,1961年被列為“福建省文物保護單位”。遺址堆積范圍約5萬平方米,堆積層厚1—4米,包含大量的支圈托座和瓷器殘片。已暴露的窯基坐東北朝西南,依山坡建筑,長100多米,龍窯結構。產品以青白釉為大宗,兼燒青釉、醬釉、黑釉及釉下褐彩、綠彩等。胎骨白色,細結致密,釉色明澈麗潔,花紋光彩見影,稱為青白,“假玉器”,又名影青瓷。裝飾手法有模印、刻劃等,構圖簡潔,風格典雅,題材豐富,色彩徇麗多彩。器物造型以輕盈秀麗、小巧玲瓏見長。品種豐富多彩,從日用生活器皿到婦女梳妝用具,從文房用品到動物玩具,再到隨葬冥品等應有盡有。其青白瓷產品主要有碗、盤、碟、洗、罐、執壺、水注、瓶、盒、爐、燈盞以及雕塑玩具狗、猴、蛙、獅和印章等。大口窯的產品具有紋飾生動娟秀、質地冰肌玉骨等特點,很快便樹立品牌,在海外也具有較大的市場。2022年,“浦城大口窯青白瓷制作技藝”列入福建省非物質文化遺產第七批代表性項目名錄。

目前,當地積極探索市場化道路,開設面向各年齡段市民的陶瓷培訓課程,搭建青年藝術家創業平臺,開通網絡直播,融合文旅元素發展大口窯青白瓷項目參觀景點,建設青白瓷展廳展示中國陶瓷發展歷史和大口窯青白瓷制作特色,促進大口窯青白瓷產業化發展。

四、產業化視角下的非物質文化遺產保護策略

(一)把握好非遺保護與產業化間的關聯

產業化和市場經濟、市場環境有密切關系,本質來講產業化也是市場化,將某領域、某組織轉換為可盈利的企業,是追求經濟效益的過程。從產業化視角來看,需要把握好非遺保護與產業化間的關聯。基于產業化出發,要合理、有計劃的開發非遺資源,帶動當地經濟的發展,并促進非遺影響力的提升,促進對其更好保護與傳承[7]。地區相關部門要認識到自身的責任及職能,做好非遺保護和產業化發展的指導與監督,將非遺保護工作為前提,進行后續的產業化開發計劃。例如目前開發非遺的主要領域為旅游產業,借助非遺的產品和聚集地對旅游進行開發帶動當地的經濟發展。當地文旅局、文化館在非遺保護中作為主導,要結合非遺保護的必要性和需求,指導非遺保護產業化發展,避免旅游業在開發中造成非遺破壞或者不利影響。

(二)構建市場化評估及檢測體系

在對非遺保護的產業化發展中,要從市場環境出發,結合視角情況做好非遺市場化評估及檢測體系的構建與完善。各方相關利益部門做好溝通和聯動,定期開展研討會或者總結會,對產業化中的非遺保護問題進行探討與研究,做出評估結論,并對非文化遺產開發的全流程進行檢測。發現超標行為即可進行制止,若已存在超出標準的開發按照規定進行處罰,對非物質文化遺產造成重大損害情況下可進一步追究其責任。

(三)探索產業化發展的途徑

在產業化發展下,要以非遺保護工作為前提,而在此基礎上進行產業化還要探索和創新發展路徑,僅僅借助傳統檔案信息的保管,無法實現對非遺的保護和傳承。只有將其真正的進入市場,成為市場的常駐客,才可以讓人們對非物質文化遺產產生了解的動力,進而對非遺進行深入的了解與學習。由于非遺是一個包括生態環境、傳承譜系的綜合體系,在保護中要有大局觀,要能夠統領全局,不能對其體系進行獨立或者割裂,要充分認識到非遺產業化的發展是一個緩慢且持久的過程。推動非物質文化遺產的產業化進程,則需要結合目前的市場經濟條件及市場發展趨勢,對非物質文化遺產進行一定的創新。由非物質文化遺產的傳承者來完成此工作,可確保不會丟失非物質文化遺產本身的內涵、魅力,追求“本真性”和“創新性”。

五、結語

綜上所述,非遺是我國優秀傳統文化中的重要部分,且是我國人民生活和發展的產物,具有重要的研究和保護價值。在產業化視角下,非物質文化遺產的保護工作至關重要,但目前非遺保護工作還存在諸多的不足,想要更好實現非遺保護及持續發展,就需要正視產業化發展下的非遺保護現狀,并積極采取有效的保護策略,這對延續歷史文脈和建設文化強國有著重要價值。