口腔潰瘍高發居民以高糖、高脂、辛辣為特征的飲食行為調查分析

曹聰聰,蔣天逖

(長沙醫學院,湖南長沙 410219)

口腔潰瘍是臨床上一種常見的口腔疾病,以口腔膜損傷為主要特點,多發作于口舌邊緣、臉頰黏膜和唇內側等部位,潰瘍通常呈白色,表現為自發性燒灼痛、刺激痛[1]。口腔潰瘍患者進食會受到極大影響,嚴重者甚至導致敗血癥或癌變而危及生命[2]。目前臨床上對口腔潰瘍發病機制尚不完全清楚,遺傳、飲食、精神等因素均會導致口腔潰瘍[3]。有研究表明口腔潰瘍高發患者存在不同程度的營養缺乏情況,飲食因素是引起口腔潰瘍的病因之一,長期食用辛辣食物、油炸食品會提高口腔潰瘍發作頻率,日常飲食干預在緩解口腔潰瘍方面有較好的應用價值,能有效指導口腔潰瘍的治療[4-5]。本研究集中調查長沙市望城區居民口腔潰瘍的患病情況,分析患病的相關危險因素,為居民口腔潰瘍的防治提供依據。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

1.2 分組方式

根據入組調查居民口腔潰瘍自述發生頻率分為高發組(潰瘍發生頻率≥4 次/月,納入159 名居民)和低發組(潰瘍發生頻率<4 次/月,納入441 名居民)。其中高發組男性83 名、女性76 名,年齡(42.58±20.79)歲;低發組男性218 名、女性223 名,年齡(43.90±23.26)歲。

1.3 數據收集

采用統一定制的《口腔潰瘍患病情況及其飲食相關影響因素的流行病學調查問卷》以訪談、填寫問卷的方式收集數據,內容包括飲食習慣和飲食頻率。

1.4 統計分析

使用SPSS 22.0 軟件進行統計。單因素分析時,等級資料(例數,構成比)組間比較用Z檢驗;多因素分析時,以高發組為因變量,以飲食行為為自變量,擬合二分類Logistic 回歸方程進行綜合分析。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果與分析

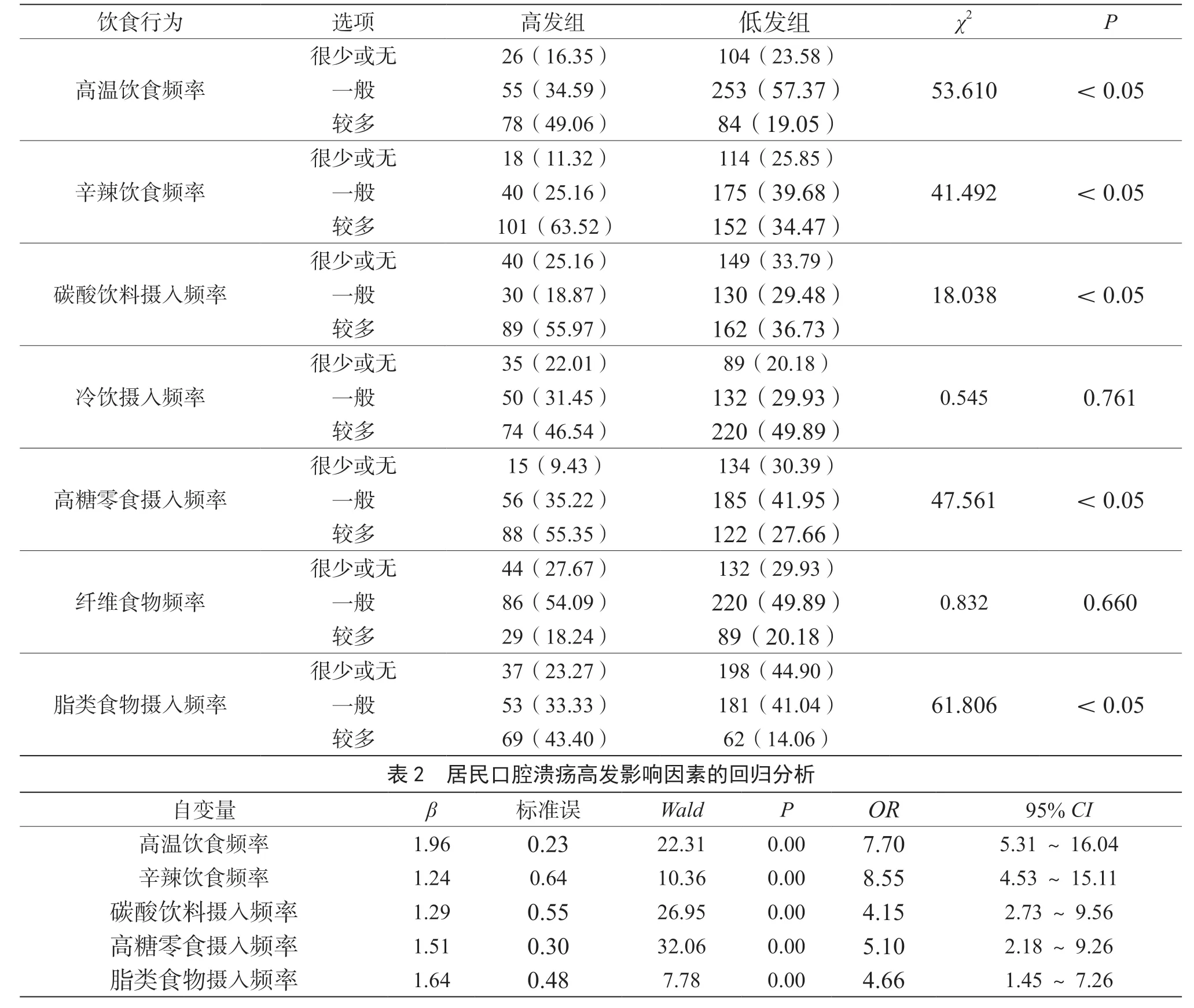

2.1 高發組和低發組居民飲食頻率的單因素分析

由表1可知,高發組和低發組居民冷飲攝入頻率、纖維食物攝入頻率比較無顯著差異(P>0.05),高發組居民高溫飲食頻率、辛辣飲食頻率、碳酸飲料攝入頻率、高糖零食攝入頻率和脂類食物攝入頻率顯著高于低發組居民(P<0.05)。

表1 高發組和低發組居民飲食頻率的單因素分析[n(%)]

2.2 居民口腔潰瘍高發影響因素的回歸分析

單因素分析發現,高發組和低發組居民高溫飲食頻率、辛辣飲食頻率、碳酸飲料攝入頻率、高糖零食攝入頻率和脂類食物攝入頻率差異有統計學意義。以口腔潰瘍為因變量,以各影響因素(高溫飲食頻率、辛辣飲食頻率、碳酸飲料攝入頻率、高糖零食攝入頻率和脂類食物攝入頻率)為自變量,擬合多元線性回歸方程,共有5 項影響因素納入回歸方程(P<0.05),擬合的回歸方程有統計學意義(P<0.05)。高溫飲食頻率“較多”、辛辣飲食頻率“較多”、碳酸飲料攝入頻率“較多”、高糖零食攝入頻率“較多”、脂類食物攝入頻率“較多”是口腔潰瘍的危險因素。各因素對患者治療依從性影響力見表2。

3 討論

口腔潰瘍是一種常見的口腔黏膜疾病,發病部位主要位于口腔黏膜和舌的邊緣,是口腔黏膜疾病中發病率最高的疾病[6]。口腔潰瘍常表現為白色潰瘍,周圍有紅暈,有疼痛感,遇酸、咸或辛辣刺激的食物疼痛感會加劇,到目前為止臨床上尚未弄清病因[7]。口腔潰瘍具有灼痛感明顯、周期性復發的特征,雖為自限性,但又有惡變傾向[8]。有研究表明不良飲食習慣是口腔潰瘍反復發病的重要原因,不正確的飲食習慣和高頻攝入刺激性食物會增加口腔潰瘍發病率[9]。本研究數據結果顯示,高發組居民辛辣食物和高溫食物攝入頻率顯著高于低發組居民,高頻攝入辛辣食品會引起機體血漿中的中分子物質作用于相應位置,抑制酶的活性,導致機體糖、脂肪、蛋白質和能量的代謝出現障礙,降低免疫球蛋白的生成效率,從而導致機體抵抗能力下降,影響水電解質平衡;高溫食物會造成口腔內自由水分子暫時短缺,口腔黏膜表面的自由水和結合水失衡,能量代謝活動增強,局部能量過剩會導致口腔黏膜出現非感染性炎癥,最終引起相應癥狀。本研究數據結果顯示,高發組居民碳酸飲料和高糖零食攝入頻率顯著高于低發組居民,在日常生活中人們對飲料的攝入量越來越多,而甜味或碳酸飲料會降低人體口腔pH 值,對人體口腔環境造成較大影響,人體正常唾液為中性,pH 值為6 ~7,是稍具黏度的低滲液體,過多攝入含糖食物和碳酸飲料會導致pH 值異常,口腔內菌群和多種因子分泌失衡,抑制免疫功能,影響口腔黏膜的保護作用。周娟等[10]設計試驗證明碳酸飲料可以使牙釉質表面松軟、極為粗糙,多孔隙,呈蜂窩狀脫礦,繼而增加對口腔內軟組織的磨損引起口腔黏膜疾病。結果顯示高發組居民脂類食物攝入頻率顯著高于低發組居民,有研究顯示口腔潰瘍的發病與胃腸道疾病有一定的相關性,人體主要在小腸中吸收脂類物質,脂類物質攝入過多,會刺激十二指腸產生腸抑胃素,使腸胃蠕動受到抑制,繼而影響腸胃功能,導致炎癥性腸病的發生,炎癥性腸病病例的口腔并發癥如口瘡、口干和齲齒的發生率較高。