“漢魏故事”與曹魏政權合法性的構建

胡祥琴

摘 要: 所謂“漢魏故事”是指曹丕通過禪讓方式獲得劉漢天下的歷史事件。無論陳壽《三國志》還是裴松之注,皆站在曹氏立場敘述這一事件,裴注援引《獻帝傳》更是以冗長的篇幅記述了禪讓的整個過程。這一歷史書寫體現了曹魏禪漢的理論主張,即借助堯舜禹禪讓故事闡釋“天命不于常,帝王不一姓”等易代思想的歷史合法性。該書寫極力彰顯曹丕才德,試圖從理論上闡明非血緣繼承的合理性。“漢魏故事”折射出的曹魏代漢理論表明,先秦以來政治文化中的“尊賢”與“親親”這對看似矛盾的政治理論,在現實中被巧妙地加以整合,成為當政者構建政權合法性的理論資源。“漢魏故事”所體現的禪讓模式,對此后中國歷代政權的更替產生了深遠影響。

關鍵詞: 漢魏故事;禪讓;歷史書寫;合法性構建

禪讓是中國古代最高統治權傳承或政權更替的兩種重要方式之一。《禮記·禮運》借孔子之口指出,政權傳承在不同情況下遵循兩種不同方式:一是“天下為公,選賢與能”;二是“天下為家,各親其親”。①

所謂“天下為公”指視天下為公共所有,主張最高統治權要禮讓給有圣德的人;而所謂“天下為家”則是指視最高統治權為一家私有,并主張傳諸子孫。關于這兩種傳承方式的內涵及其關系,近年來已有國內外學者進行了深入的討論。②

縱觀漢魏時期與禪讓相關的文獻,可以看出當時的政治家、思想家在觀念乃至政治實踐中仍然深受傳統禪讓觀念的影響,甚至將之理解為一種行之有效的政治法則。職是之故,“尊賢”“親親”成為當時各種詔書、勸禪中的重要內容。在實踐方面,“天下為公,選賢與能”與“天下為家,各親其親”作為兩份重要的政治遺產,在魏晉南北朝王朝更替的理論宣傳中發揮著同等重要的作用。前者維護繼位者的歷史合法性,后者則從血緣轉換或承繼上為新君上位提供現實合法性。在陳壽的《三國志》和裴松之的注中,作者以漢魏故事的形式著力宣揚天之所賦的“賢”,貫徹血脈傳承的“親”,值得深入分析闡釋。

一、史學敘事中的漢魏故事

建安二十五年(220)十月,曹丕采用讓漢獻帝禪讓的形式,結束了東漢政權的統治,建立了曹魏政權。按照五德相生理論,漢為火德,火色赤,火生土,土色黃,因此,曹丕定年號為“黃初”。如此一來,歷時四百年的劉漢政權順利過渡給曹魏,后來人們將這看起來和平交接的政權更替模式謂之漢魏故事。據《三國志·文帝紀》記載,漢獻帝以眾望在魏,乃召群公卿士,告祠高廟,使兼御史大夫張音持節奉璽綬禪位,冊曰:

咨爾魏王:昔者帝堯禪位于虞舜,舜亦以命禹,天命不于常,惟歸有德。漢道陵遲,世失其序,降及朕躬,大亂茲昏,群兇肆逆,宇內顛覆。賴武王神武,拯茲難于四方,惟清區夏,以保綏我宗廟,豈予一人獲乂,俾九服實受其賜。今王欽承前緒,光于乃德,恢文武之大業,昭爾考之弘烈。皇靈降瑞,人神告征,誕惟亮采,師錫朕命,僉曰爾度克協于虞舜,用率我唐典,敬遜爾位。于戲!天之歷數在爾躬,允執其中,天祿永終;君其祗順大禮,饗茲萬國,以肅承天命。(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》,中華書局1959年版,第62頁。)

該詔令將一場復雜的禪讓故事簡化為簡單的儀式交接,扼要講述了漢之讓魏的理由。這些理由歸納起來不外乎三條:一是“天命不于常,惟歸有德”;二是漢道失序,武王(曹操)匡扶正義,今王(曹丕)承續其父之德;第三,曹氏功業卓著,皇靈降瑞,人神告征,天命轉移,希望肅承天命。陳壽《三國志·文帝紀》有關禪讓的敘述非常簡單,單憑該條史料我們看不到政權交接過程中權力斗爭的暗流涌動,歷史的傳承似乎在平和安靜中完成了。

然而,在此條下,裴松之援引《獻帝傳》為之作注,以編年記事的方式全面呈現了曹魏代漢的過程。據裴注所載,為了讓曹丕接受漢帝禪予的帝位,各大臣反復勸奏、天子漢獻帝四次下詔讓位魏王,而曹丕三次辭讓。據筆者統計,各機要人員反復勸進與曹丕堅決辭讓多達二十幾個回合。關于這一事件,清人趙翼總結道:

按裴松之《三國志注》引《魏略》,曹丕受禪時,漢帝下禪詔及冊書凡三,丕皆拜表讓還璽綬。李伏等勸進者一,許芝等勸進者一,司馬懿等勸進者一,桓階等勸進者一,尚書令等合詞勸進者一,劉廙等勸進者一,劉若等勸進者一,輔國將軍等百二十人勸進者一,博士蘇林等勸進者一,劉廙等又勸進者一,丕皆下令辭之。最后華歆及公卿奏擇日設壇,始即位。此雖一切出于假偽,然猶見其顧名思義,不敢遽受,有揖讓之遺風。((清)趙翼著,王樹民校證:《廿二史劄記校證》,中華書局1984年版,第144-145頁。)

實際上,趙翼的這些統計資料源自《獻帝傳》,而非他自己所講的《魏略》,漢帝下禪詔及冊書凡四,非他所統計的只有三次。趙翼評價禪讓過程為“假偽”,又補充說“猶見其顧名思義,不敢遽受,有揖讓之遺風”,可見他對如此繁文縟節的過程、各種辭令的態度多少還是反感的。

《獻帝傳》今已失傳,也不見載于《隋書·經籍志》,徐沖考證指出該篇內容僅在一些“史注和類書中以片段引用的佚文形式存在”。(裴注長篇引用《獻帝傳》,具有重要的史料意義。從《獻帝傳》所記禪讓故事推知,它是從曹魏政治立場出發的,其敘事始終圍繞曹魏政權的興建歷程。同時,此傳敘事還記錄這一過程中魏國臣僚、魏王曹丕與獻帝朝廷三方之間所發生的文書往來及具體文辭。參見徐沖:《〈獻帝紀〉與〈獻帝傳〉考論》,《首都師范大學學報》(社會科學版),2018年第6期。)然而,裴注所引用《獻帝傳》所載漢魏故事,應是完整記錄漢獻帝一生的著作,該傳不僅完整記錄了漢末帝王的歷史狀況,還詳細撰述了獻帝禪位于曹丕的過程。因大量原始資料的插入,《獻帝傳》敘事冗長、結構散漫,故有學者認為:“這種敘述分散了對人物個性品格的傳寫與刻畫。從這一方面來說,它與正統史傳文相當接近,具有較強的史傳性。”(熊明:《漢魏六朝雜傳研究》,中華書局2014年版,第162頁。)因此,《獻帝傳》不僅為可信材料,也是研究“漢魏故事”最直接、最有價值的史料。據《三國志》裴注《獻帝傳》載,禪代諸事開始于中郎將李伏表魏王曰“定天下者,魏公子桓,神之所命,當合符讖,以應天人之位”,(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》裴注引《獻帝傳》,第62頁。)結束于尚書令桓階等奏“今漢氏之命已四至,而陛下前后固辭,臣等伏以為上帝之臨圣德,期運之隆大魏”。(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》裴注引《獻帝傳》,第75頁。)在此期間,天子冊詔4次,魏王侍中劉廙等勸言、上奏4次,太史臣許芝闡述魏代漢相關大量讖緯于魏王1次,督軍御史中丞司馬懿等上奏1次,尚書令桓階前后上奏4次,輔國將軍清苑侯劉若等120人前后上書2次,給事中博士蘇林、董巴上表1次,相國華歆、太尉賈詡、御史大夫王朗及九卿勸受冊詔2次。在第4次天子冊詔后,魏王終于答應設壇受禪。縱觀各類勸進理由,大致是漢氣數已盡;天命轉移、不私一姓;天命不可逆、歷數弗可辭;讖緯符命昭示曹氏天命,等等。二十多條史料集中說明各階層人物請曹丕就帝位,以及后者反復辭讓,最終完成漢魏之間的權力交接。曹丕設壇受禪,場面極其宏大:“魏王登壇受禪,公卿、列侯、諸將、匈奴單于、四夷朝者數萬人陪位。”(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》裴注引《獻帝傳》,第75頁。)裴松之還特意引《魏氏春秋》曰:“帝升壇禮畢,顧謂群臣曰:‘舜、禹之事,吾知之矣。”(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》裴注引《魏氏春秋》,第75頁。)經過如此多繁雜的手續和辭令的交接,才完成禪讓。曹丕為什么這么做,留給后人諸多想象和發揮。

縱觀上述兩種史料記載方式,陳壽《三國志》敘事過于簡潔,且陳壽多為曹魏回護,因而后人從中不能完全把握漢魏禪代的真相。(參見(清)趙翼著,王樹民校證:《廿二史劄記校證》“三國志多回護”條,第122頁。)裴注《獻帝傳》較全面地敘述了事情的過程,因而只有通過其中所載的大量詔令和辭條,我們才有望盡可能多地還原漢魏禪讓的歷史真相。

二、漢魏故事的理論依據

曹丕獲得天下,需要有兩方面的理論支持:一是漢家天下的異姓易代,二是曹氏家族的血緣繼承。前者即“天命不私一姓”“選賢與能”,后者即“天下為家,各親其親”。體現在史學敘事上,無論陳壽的《三國志》原文還是裴注的相關注文,皆以這兩個理論體系解釋曹魏代漢的過程。

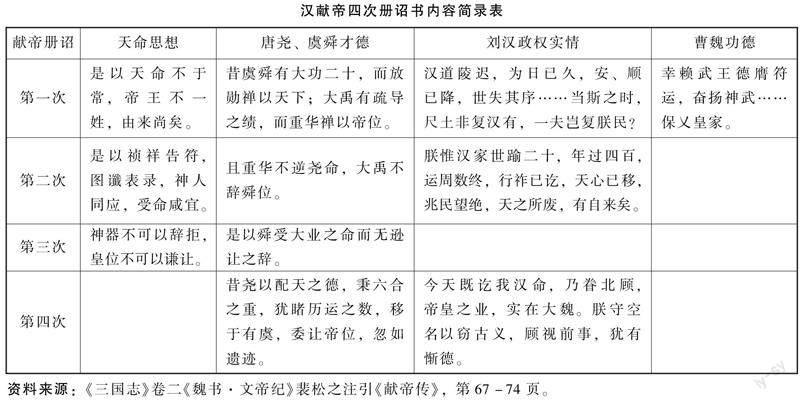

據《獻帝傳》,漢獻帝曾四次下詔禪位于曹丕,而曹丕三次辭讓,第四次詔書被送達后在尚書令桓階的勸進下,魏王曹丕接受禪位。授權者和受權者為此展開的拉鋸戰,究竟包含著怎樣的意義呢?為了弄清楚事情的本相,本文以漢獻帝的四次詔書為研究對象,對其中重要的信息進行分析。

上表所列的四次冊詔書,從漢獻帝的立場看,傳位于曹丕等于要將劉姓天下轉為曹姓天下,這與自秦朝以來帝位傳承中的血緣繼承是相違背的。因此,上表所列漢獻帝頒發的四次冊詔書、魏王曹丕的三次辭讓書,以及圍繞這四次冊詔書而展開的各階層人物的勸進書,基本上都圍繞三個歷史情節展開,縱觀這三個方面的敘事,其實質都是從理論上為漢魏禪代奠定基礎。

首先,宣揚“天命不于常,帝王不一姓”的天命學說。如前所述,中國古代王位繼承主要有兩種方式,這兩種方式相互矛盾沖突。第一種方式,是“同姓內繼承”,即血緣的“家”的繼承方式。第二種方式是“異姓間的繼承”,就是通過所謂的“易姓革命”,使其他家系的人獲得帝位,并以“禪讓”來粉飾。(參見[日]尾形勇著,張鶴泉譯:《中國古代的“家”與國家》,中華書局2010年版,第218頁。)血緣繼承屬于某王朝內部的事,通常是王子們相互競爭;而異姓間繼承就復雜得多,處理不好就會被貼上篡奪的標簽。同姓內繼承在古代中國占主流地位,自周代以來嫡長子繼承制已經得到普遍認同。《公羊傳》隱公元年(前722)記載的“立適(嫡)以長不以賢,立子以貴不以長”,((漢)何休解詁,(唐)徐彥疏:《春秋公羊傳注疏》卷一,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第2197頁。)已成為天子、諸侯乃至宗族財產權利繼承的標準。秦漢以來,帝位應該在同姓范圍內(通常是由長子)繼承的做法已得到普遍認同。比如秦二世胡亥就對勸他即位的趙高說:“廢兄而立帝,是不義也。”(《史記》卷八七《李斯列傳》,中華書局1959年版,第2549頁。)漢初,丞相陳平在勸進代王(漢文帝)的奏言中說:“大王高帝長子,宜為高帝嗣。”(《史記》卷一○《孝文本紀》,第416頁。)至于長子繼承制之外的做法,至少在理論或制度上被視作是有悖常態的非常之舉,甚至被認定為“篡逆”。例如王莽政權(新朝),在班固《漢書》中被定為篡位,《漢書》稱:“王莽篡位,慕從古官,而吏民弗安,亦多虐政,遂以亂亡。”(《漢書》卷一九上《百官公卿表上》,中華書局1962年版,第722頁。)

在這種主流認識和輿論環境下,曹氏代漢自然屬于異姓承位,是非正常的繼承方式。如何才能獲得道義上的合法性?在這方面,曹氏集團下了很大功夫,這可以從各類詔令和史家書寫中看出來。他們雜糅歷史中既有的文化因素,使非常變為正常。為改變傳統看法,突破同姓繼承,他們極力宣揚“天命不于常,帝王不一姓”。獻帝的四次冊詔都強調“天命不常,不私一姓”的易代思想,裴注引袁宏《漢紀》記載的漢獻帝詔書也聲稱:“夫大道之行,天下為公,選賢與能,故唐堯不私于厥子,而名播于無窮。朕羨而慕焉,今其追踵堯典,禪位于魏王。”(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》裴注引袁宏《漢紀》,第62頁。)由漢帝親自提出禪讓,并從理論上疏通非血緣繼承的合理性,在當時是最為恰當的,盡管這些做法不是出自漢帝的真實意愿。

不僅如此,漢獻帝的冊詔被送達后,在各位大臣的勸進書中,也屢屢提及天命不私一姓,如第三次冊詔被送達后,相國華歆、太尉賈詡、御史大夫王朗和九卿上言曰:“臣等聞自古及今,有天下者不常在乎一姓;……唐、虞歷數,不在厥子而在舜、禹。”(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》裴注引《獻帝傳》,第72頁。)在中國古代歷史上,非血緣繼承可上溯至三代前的唐堯、虞舜。對此,司馬遷《史記·五帝本紀》以人物為中心,生動書寫了幾個非血緣成員之間的傳位,使之成為古代中國“尊賢”政治的典范,為后來異姓承繼關系的確立奠定了理論基礎。在上表所列四次冊詔書中,屢次援引唐堯和虞舜。從漢魏政權交接的需求上講,堯舜之事最有借鑒意義,這是因為堯舜之道遵循的是“天下為公,選賢與能”的邏輯,只有從理論上突破血緣繼承,按照“賢”與“能”的邏輯思路,曹丕繼位才具有合法性。因此,《獻帝傳》所載材料無論多么復雜累贅,大致都不會脫離對堯、舜、禹的歷史形象及從政之道的贊美。

其次,強調“帝堯禪位于虞舜,舜亦以命禹,天命不于常,惟歸有德”的才德歷史論。無論陳壽的《魏志》還是裴注所引的袁宏《漢紀》,抑或《獻帝傳》,均注重舜、禹繼位之才德。在儒家文化體系中,舜、禹被描述為具有非凡才德的人。首先舜是以“孝”引起時人注意,舜的上任堯,最為后人稱道的是他沒有傳子而禪位于舜,沒有將天子之位私有。他能認識到自己兒子丹朱不足以任天下,而請求推舉有才德的人繼位,有人推薦了丹朱、共工和鯀,堯試之后認為他們皆不可用。四岳推舉了舜,推舉的理由是舜有孝行。《尚書·堯典》:堯問“咨!四岳。朕在位七十載,汝能庸命,巽朕位?”四岳對曰:“否德忝帝位。”堯曰:“俞?予聞,如何?”四岳答:“瞽子,父頑,母嚚,象傲,克諧以孝,烝烝乂,不格奸。”((漢)孔氏傳,(唐)孔穎達疏:《尚書正義》卷二《堯典》,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第123頁。)于是,堯將帝位傳于舜。由此可見,舜是以孝聞名天下,又以非凡能力,經過嚴格考察才成功獲得帝位的。同時,舜幾乎用同樣的方法選擇禹作為繼承人。(參見(漢)孔氏傳,(唐)孔穎達疏:《尚書正義》卷三《舜典》,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第125頁。)

司馬遷結合《五帝德》《帝系姓》撰寫了《史記·五帝本紀》,更加強調舜、禹的德行與才干。《五帝本紀》對唐堯贊之曰:“帝堯者,放勛。其仁如天,其知如神。就之如日,望之如云。富而不驕,貴而不舒。”(《史記》卷一《五帝本紀》,第15頁。)繼而寫到堯在選擇繼位之君時,先是要求四岳推舉,眾皆言于堯曰:“有矜在民間,曰虞舜。”堯曰:“然,朕聞之。其何如?”四岳曰:“盲者子。父頑,母嚚,弟傲,能和以孝,烝烝治,不至奸。”(《史記》卷一《五帝本紀》,第21頁。)由此可見,舜是因孝得到包括堯在內的重要人物賞識。因此,司馬遷在《五帝本紀》中再次重申:“舜年二十以孝聞。三十而帝堯問可用者,四岳咸薦虞舜,曰可。”(《史記》卷一《五帝本紀》,第33頁。)等到“帝堯老,命舜攝行天子之政,以觀天命”,結果舜表現得異常能干。因此,堯崩,三年之喪結束后“舜讓辟丹朱于南河之南。諸侯朝覲者不之丹朱而之舜,獄訟者不之丹朱而之舜,謳歌者不謳歌丹朱而謳歌舜。舜曰‘天也,夫而后之中國踐天子位焉,是為帝舜”。(《史記》卷一《五帝本紀》,第24、30頁。)可見,司馬遷筆下的唐堯和虞舜是以德征服人心的。據《五帝本紀》記載,舜對其時人才審定時發現:“唯禹之功為大,披九山,通九澤,決九河,定九州,各以其職來貢,不失厥宜。”(《史記》卷一《五帝本紀》,第43頁。)舜與禹之位的傳承也是:“帝舜薦禹于天,為嗣。十七年而帝舜崩。三年喪畢,禹辭辟舜之子商均于陽城。天下諸侯皆去商均而朝禹。禹于是遂即天子位,南面朝天下,國號曰夏后,姓姒氏。”(《史記》卷二《夏本紀》,第82頁。)司馬遷甚至感嘆道:“堯雖賢,興事業不成,得禹而九州寧。”(《史記》卷一一○《匈奴列傳》,第2919頁。)可見,大禹不僅是大賢,而且能力非常強。《史記》所描述的堯舜禹禪讓有某些共同特點:首先是由下而上推薦,被授權之人必有德行和能力;其次,為非血緣繼承找到了合法理由,帝位繼承的最大阻礙是有血緣關系的前帝之子,然而司馬遷獲得的信息是授權者之子皆不肖;第三,帝位繼承者皆有天命,即各種祥瑞征兆。在史家推動下,堯舜禹故事不斷被傳頌,并在王莽奪權時獲得實踐舞臺。

在漢魏故事的各類文獻中,多次引用堯舜禹之事,其目的是借助歷史事實為新的當權者鋪路。如上表所列裴注引《獻帝傳》中的四次冊詔無不提及此事,如“昔虞舜有大功二十,而放勛禪以天下;大禹有疏導之績,而重華禪以帝位”,“且重華不逆堯命,大禹不辭舜位”等語。之所以如此重復提說堯舜禹之事,是因為在他們看來曹氏代漢具有和唐堯、虞舜相同的性質。在有關宣揚曹魏故事的文本中,不僅大力宣揚堯舜禹之才德,而且著力渲染曹魏功德。漢魏故事形成的歷史依據是堯舜傳位故事,從《三國志》到裴注所引文獻反映的大量信息來看,文獻多次提到堯舜,無一處提到離其較近的王莽禪位事件,其緣故在于,堯舜故事是“選賢以德”的正面形象,而王莽代漢常常被描寫為“篡位”“漢賊”等違背常理的篡逆行為。(參見王強:《“篡逆”還是“禪讓”——史學視角下的“新莽代漢”與“漢魏故事”》,《鄭州大學學報》(哲學社會科學版),2013年第2期。作者指出:皇權時代的史家一致認為“新莽代漢”是篡逆行為,而“漢魏故事”則評價不一。通過考察《漢書》與《三國志》對“新莽代漢”和“漢魏故事”之“禪讓”事件的敘述,以觀班固與陳壽之立場差別,可以看出兩位史家通過敘事上的差異分別完成對“新莽代漢”的否定和對“漢魏故事”的肯定,這主要是客觀歷史情境變化導致的結果。)歷史發展到漢末,血緣繼承已成為人們心目當中最具合理性的權力傳承方式。為了突破這一點,曹氏政治集團在表述中更加倚重尊賢,屢次引用“天下為公,選賢與能”作為歷史依據。

最后,在渲染漢朝“氣數已盡”的同時竭力夸大曹魏功業,為曹氏順利代漢鋪平道路。建安元年(196),曹操聽從謀臣荀彧的建議,迎漢獻帝于許都(今河南許昌),開始挾天子以令諸侯。在重建漢帝國的旗幟下,平定華北、擊敗宿敵袁紹,其作為漢臣的地位不斷提升。建安十三年(208),曹操升任丞相,并于建安十八年(213)受封魏公,獲準在魏公國中擁有獨立的政府機構。(參見[日]川勝義雄著,林曉光譯:《魏晉南北朝》,九州出版社2022年版,第122頁。)建安二十一年(216),曹操由魏公升為魏王。在離稱帝只差一步之時,曹操于建安二十五年(220)薨。同年十月,曹操之子曹丕利用禪讓方式從漢獻帝手中獲取政權,建立魏政權。漢魏禪代之前,曹氏集團已是獨立的政治集團,這在漢魏禪代過程和時人的敘事中體現得十分明顯。

在有關漢魏故事的書寫中,著力鋪陳漢家沒落、氣數已盡之勢成為一時之風。在漢獻帝的四次冊詔中,類似“漢道陵遲,為日已久”“行祚已訖,天心已移”等語是必有內容。漢天子這樣自弱其勢在曹操掌權時就已出現,如在冊封曹操為魏公時,漢帝派御史大夫郗慮曰:“群兇覬覦,分裂諸夏,率土之民,朕無獲焉,即我高祖之命將墜于地”,并列舉了曹操滅黃巾、討韓暹和楊奉、伐袁術、戮呂布、殲袁紹、梟袁譚及高干、平烏丸、定邊境等功勞,進而總結道:“舊德前功,罔不咸秩。雖伊尹格于皇天,周公光于四海,方之蔑如也”,發出“功高于伊、周,而賞卑于齊、晉,朕甚恧焉”的感嘆。(《三國志》卷一《魏書·武帝紀》,第37、38頁。)上述冊詔是站在漢天子立場上表達了對曹氏功業的盛贊,以及對漢家天下大勢已去的無奈。與漢家天下氣數已盡相伴隨的是曹氏父子的功業,各類文獻蘊含了沒有曹氏的堅守,就不會有漢末劉氏血脈延續的意思。漢末戰亂,群雄并起,在曹氏代漢前,袁氏兄弟早有此心,如袁術曾對袁紹說:“漢之失天下久矣,天子提挈,政在家門,豪雄角逐,分裂疆宇,此與周之末年七國分勢無異,卒強者兼之耳。加袁氏受命當王,符瑞炳然。今君擁有四州,民戶百萬,以強則無與比大,論德則無與比高。曹操欲扶衰拯弱,安能續絕命救已滅乎?”袁紹對此說深以為然。(《三國志》卷六《魏書·袁術傳》裴注引《魏書》,第210頁)史家站在曹魏的立場上著力渲染漢之氣盡以及魏之功勞,目的在于為曹氏承位提供歷史的合法性。

三、漢魏故事發生的現實原因

東漢末年,曹操挾天子以令諸侯,經過一系列東征西戰,早已威震朝堂。據史料記載,建安十七年(212),漢天子命曹操“贊拜不名,入朝不趨,劍履上殿,如蕭何故事”。(《三國志》卷一《魏書·武帝紀》,第36頁。)建安十八年,漢天子表彰曹操忠于漢朝,列舉了其十項捍衛國家的功勞,并封“魏公”,又“加君九錫”。(《三國志》卷一《魏書·武帝紀》,第37-38頁。)建安二十一年,晉封為魏王。建安二十二年(217),漢天子令曹操“設天子旌旗,出入稱警蹕”,并命魏王操“冕十有二旒,乘金根車,駕六馬,設五時副車,以五官中郎將丕為魏太子”。(《三國志》卷一《魏書·武帝紀》,第49頁。)這時的曹操已是實際的掌權者,離正式稱帝只剩一步。曹操的屬下紛紛對其勸進,然而曹操卻說:“施于有政,是亦為政。若天命在吾,吾為周文王矣。”(《三國志》卷一《魏書·武帝紀》裴注引《魏氏春秋》,第53頁。)曹操是有心稱帝的,但為什么他寧愿當周文王而不稱帝呢?曹丕時曹氏的實力更為雄厚,已經全然不把漢天子放在眼里,完全可以憑借實力以武裝革命的形式取而代之。但為什么曹氏父子卻屢屢謙讓,曹操寧愿稱曹公、魏王,也不愿稱天子,其子曹丕稱帝時也是三番五次辭讓,大費周折,這一切只是表演嗎?實際上,曹操父子顧慮是有道理的,這與漢末的政治環境以及漢家天下的歷史影響有關。

首先,漢代末年,政治雖濁而風俗不衰,尊漢余音依然不絕。曹操清醒地意識到這一點,在稱帝這件事上,他選擇做周文王是從現實政治環境角度考慮的。至漢末曹操挾天子以令諸侯之際,劉漢統治已將近400年,當時一些人對漢朝的統治方式心懷留戀,成為曹氏直接代漢的顧慮。司馬光在總結劉漢政權在漢末統治十分艱難,卻依然茍存的原因時,提出了著名的“教化、風俗論”,其文曰:

教化,國家之急務也,而俗吏慢之;風俗,天下之大事也,而庸君忽之。……是以政治雖濁而風俗不衰,至有觸冒斧鉞,僵仆于前,而忠義奮發,繼起于后,隨踵就戮,視死如歸。夫豈特數子之賢哉,亦光武、明、章之遺化也!……何進召戎,董卓乘釁,袁紹之徒從而構難,遂使乘輿播越,宗廟丘墟,王室蕩覆,烝民涂炭,大命隕絕,不可復救。然州郡擁兵專地者,雖互相吞噬,猶未嘗不以尊漢為辭。以魏武之暴戾強伉,加有大功于天下,其蓄無君之心久矣,乃至沒身不敢廢漢而自立,豈其志之不欲哉?猶畏名義而自抑也。由是觀之,教化安可慢,風俗安可忽哉!(《資治通鑒》卷六八,漢獻帝建安二十四年十二月條,中華書局1956年版,第2173-2174頁。)

司馬光借助漢末逐漸喪權而沒有遽然被取代的歷史事實,提出了“政治雖濁而風俗不衰”的論斷。漢家天下存在幾百年,是歷代帝王苦心孤詣的結果,其中歷史的教化成功地影響了當時的人們,即使群雄并起,但依然以尊漢為辭,可見漢的影響力是持久而深入人心的。

建安二十四年(219),孫權派使者向曹操上書稱臣,并建議其代漢稱帝。曹操將上書拿給臣僚們看,并說:“是兒欲踞吾著爐火上邪。”侍中陳群、尚書桓階奏曰:“漢自安帝已來,政去公室,國統數絕,至于今者,唯有名號,尺土一民,皆非漢有,期運久已盡,歷數久已終,非適今日也。是以桓、靈之間,諸明圖緯者,皆言‘漢行氣盡,黃家當興。殿下應期,十分天下而有其九,以服事漢,群生注望,遐邇怨嘆,是故孫權在遠稱臣,此天人之應,異氣齊聲。”(《三國志》卷一《魏書·武帝紀》裴注引《魏略》,第52-53頁)夏侯惇也勸曹操說:“天下咸知漢祚已盡,異代方起。自古已來,能除民害為百姓所歸者,即民主也。今殿下即戎三十余年,功德著于黎庶,為天下所依歸,應天順民,復何疑哉!”曹操回答說:“若天命在吾,吾為周文王矣。”(《三國志》卷一《魏書·武帝紀》裴注引《魏氏春秋》,第53頁。)曹操之所以如此敏感,是因為當時三國鼎立之勢已然形成,國家尚未統一,各種勢力盤根錯節,他認為稱帝時機并不成熟。

因此,對于看起來唾手可得的帝位,曹操依然保持謹慎的態度。事實上,這正是曹操務實而理性成熟的政治覺悟的體現。

當時,漢室雖然衰微,天下大亂,各種政治勢力明爭暗斗,但是試圖篡漢的人物紛紛落馬。曹操行事一向謹慎,如果他接受了眾家的勸進,無疑會暴露篡漢的野心。因此,曹操寧愿當周文王而不稱帝,是從長遠的政治角度考慮的。這一政治理想在他的詩作《短歌行》中表現得更加明顯:“山不厭高,海不厭深。周公吐哺,天下歸心。”(《宋書》卷二一《樂志三》,中華書局1974年版,第610頁。)曹操深謀遠慮,深知民心的重要,從某種程度上講民心即為天心、天意。漢代末年,群雄并起,政治紛亂,然而向漢的風教余音猶存,這是曹氏父子在稱帝這件事上非常慎重的原因之一。陳壽評價道:“漢末,天下大亂,雄豪并起,而袁紹虎視四州,強盛莫敵。太祖運籌演謀,鞭撻宇內,覽申、商之法術,該韓、白之奇策,官方授材,各因其器,矯情任算,不念舊惡,終能總御皇機,克成洪業者,惟其明略最優也;抑可謂非常之人,超世之杰矣。”(《三國志》卷一《魏書·武帝紀》,第55頁。)

其次,中國古代歷史上,由于王朝更替引起的政權合法性問題的討論持續不斷,其中涉及天命、倫理道德等方面,這說明天命轉移、政權更替等問題深受人們關注,是十分敏感的政治話題,作為漢臣的曹操深知這一點。西漢建立后,關于王朝更替的問題在司馬遷《五帝本紀》中有比較翔實的記載,盡管寫的是堯舜禹禪讓的故事,但仍具有“述往事,思來者”的經世作用。在司馬遷筆下,有關漢家天下合法性的討論就發生在漢景帝的朝堂上,史載博士轅固生與黃生爭論于景帝前:

黃生曰:“湯武非受命,乃弒也。”轅固生曰:“不然。夫桀紂虐亂,天下之心皆歸湯武,湯武與天下之心而誅桀紂,桀紂之民不為之使而歸湯武,湯武不得已而立,非受命為何?”黃生曰:“冠雖敝,必加于首;履雖新,必關于足。何者,上下之分也。今桀紂雖失道,然君上也;湯武雖圣,臣下也。夫主有失行,臣下不能正言匡過以尊天子,反因過而誅之,代立踐南面,非弒而何也?”轅固生曰:“必若所云,是高帝代秦即天子之位,非邪?”于是景帝曰:“食肉不食馬肝,不為不知味;言學者無言湯武受命,不為愚。”遂罷。是后學者莫敢明受命放殺者。(《史記》卷一二一《儒林列傳》,第3122-3123頁。)

顯然,黃生和轅固生是站在不同的立場上,轅固生以民心所向解釋了湯武革命的合法性,而黃生以儒家君臣倫理否定了湯武革命的正當性。這兩種截然相反的王朝更替理論,因觀察者的立場而顯示出不同的本質。漢家天下自馬上得之,尚有這樣的責難,更何況曹魏想要依據禪讓來獲得政權的合法性,將會面臨更多的困難。

漢宣帝時期的蓋寬饒事件,被認為涉及最為敏感的政權禪讓問題。蓋寬饒向來以剛正不阿著稱,其時宣帝以刑法治國,且信任中尚書宦官,蓋寬饒上奏曰:“方今圣道浸廢,儒術不行,以刑余為周召,以法律為《詩》《書》。”接著他引用《韓氏易傳》言:“五帝官天下,三王家天下,家以傳子,官以傳賢,若四時之運,功成者去,不得其人則不居其位。”有人據此認為他“意欲求禪,大逆不道”。(《漢書》卷七七《蓋寬饒傳》,第3247頁。)《韓氏易傳》今已不存,蓋寬饒所講的“官天下”和“家天下”,與《禮記·禮運》所講的“大同”之世和“小康”之世旨趣相同。三代以來,其實一直是“天下為家”的,蓋寬饒在歷史的緊要關頭,討論“選賢與能”也有不合時宜之處。曹氏父子突破傳統,既要從天下出發論證“選賢與能”的合理性,又要從血緣角度突破“家天下”的現實困局,從而最大程度地贏得人心。從這個角度講,曹操的韜光養晦和曹丕代漢時的繁文縟節皆是出于現實政治的考量。

最后,漢魏故事發生的現實原因之一,還在于曹氏集團想最大限度地保證政權和平過渡。這些從裴注所引《獻帝傳》中可以看出,裴松之所引注釋材料從多維角度讓我們看到禪代的歷史過程,如此繁雜的手續過程不僅僅只是為了表演,而是在大造聲勢,最大程度地爭取人心。其中最有代表性的是太史丞許芝條陳魏代漢的各種天象和讖語,比如所謂“黃龍見,此帝王受命之符瑞最著明者也”,“代赤者魏公子”,“許昌氣見于當涂高,當涂高者當昌于許”,“日載東,絕火光。不橫一,圣聰明。四百之外,易姓而王”,(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》裴注引《獻帝傳》,第63、64頁。)等等。接著,尚書令、輔國將軍等依次上書陳述曹丕禪漢的現實理由,說辭不外乎天示祥瑞、讖語頻現,以及在稱帝問題上自古以來就有“天不私一姓”的歷史事實。(《三國志》卷二《魏書·文帝紀》裴注引《獻帝傳》,第65、66頁。)這些說辭極力渲染曹氏代漢的合理性,從本質上講是從曹氏的立場出發,盡可能保證政權的平穩過渡。

因此,漢魏故事反映的不是一般意義上的權力交接,而是歷史事實上的政治斗爭與各派勢力妥協的結果。裴注引《獻帝傳》這些看似煩瑣冗長的資料,部分還原了當時曹魏統治集團借助堯舜之事,作為政權平穩過渡的手段。不過無論陳壽《三國志·魏書》原文還是裴注所引的史料,均給人以漢獻帝心甘情愿讓位的印象。然而,歷史的蛛絲馬跡總是在不經意間暴露出來,一百多年后,南朝劉宋人范曄在《后漢書·孝獻帝紀》中贊曰:“獻生不辰,身播國屯。終我四百,永作虞賓。”(《后漢書》卷九《孝獻帝紀》,第392頁。)他站在獻帝的角度,將其無奈、悲憤的心情記述得一覽無余。秦漢以來,為繼位之君造勢在歷史上屢見不鮮,比如劉邦、劉秀在繼位前后就有很多非理性的神秘事件。曹氏禪漢時的政治環境更加復雜,曹魏政權借助天命顯現、神秘祥瑞之物頻繁出現之機,宣揚天賦之命,為自己最大程度地獲得人心,也是其構建歷史合法性的重要步驟。王夫之說道:“自曹氏篡漢以來,天下不知篡之為非,而以有所授受為得,上習為之,下習聞之,若非托伊、霍之權,不足以興兵,非竊舜、禹之名,不足以據位。”((清)王夫之:《讀通鑒論》卷一九《隋煬帝》,中華書局1975年版,第565頁。)這是歷史事實,更是社會現實,前者為權,后者為名。因此,曹魏代漢需要兩者兼顧,既然前者已然獲得,后者則需大肆宣傳,或者通過制造輿論來實現。

總之,漢魏故事的各種敘事是現實政治生活在史學著作中的反映。史著中的論述不只是讓讀者欣賞,其布局、謀篇以及撰寫風格也不只是技術或技巧,它體現了作者的情感和傾向,以及可能涉及的價值評判,這與作者生活的年代背景、意識形態、社會地位及政治立場有著緊密關系。(參見張耕華:《歷史學的真相》,東方出版社2020年版,第174頁。)禪讓制度在歷史上一度作為“選賢與能”典范政治的標志,從唐堯、虞舜故事到漢魏故事,其統治權的獲得至少在形式上是通過前帝讓位于非血緣關系的后帝,從而完成政權的交接。這些籠罩在和平讓渡政治權力的幕后,其實是各種勢力對比、演化的結果。如果說三代以前的禪讓是授權者的主動行為,那么,王莽之后包括漢魏之間的禪讓則是授權者處于絕對被動,受權者居于操作整個事件的主動地位。清人趙翼洞悉道:“曹魏則既欲移漢之天下,又不肯居篡弒之名,于是假禪讓為攘奪。自此例一開,而晉、宋、齊、梁、北齊、后周以及陳、隋皆效之。此外尚有司馬倫、桓玄之徒,亦援以為例。甚至唐高祖本以征誅起,而亦假代王之禪,朱溫更以盜賊起,而亦假哀帝之禪。至曹魏創此一局,而奉為成式者,且十數代,歷七八百年,真所謂奸人之雄,能建非常之原者也。”((清)趙翼著,王樹民校證:《廿二史劄記校證》,第143頁。)史著既是歷史的載體,又是歷史的塑造者。自曹丕代漢成功之后,宋、齊、梁、陳各正史紛紛效仿,使得這一政權更替模式成為典范政治的模板。

責任編輯:陳 鵬

“Han Wei Story” and the Construction of the Legitimacy

of the Cao Wei Regime

HU Xiang-qin

(School of Chinese Nation, North Minzu University, Yinchuan, Ningxia,750021, China)Abstract:The “Han Wei Story”(漢魏故事)refers to the historical event that Cao Pi(曹丕) gained the regime of Liu Han(劉漢)through abdication. Both Chen Shous History of the Three Kingdoms(三國志)and the Notes of Pei Songzhi(裴松之)narrated this event from the standpoint of the Cao family. Peis Notes citing the “Biography of Emperor Xian”, narrated the entire process of the abdication in a lengthy manner. This historical writing reflects the theoretical proposition of Cao Wei. At the same time, the writing also tried to highlight Cao Pis talent and morality, attempting to clarify the rationality of inheritance of nonconsanguinity. The “Han Wei Story” indicates that the political theories of “Zunxian”(尊賢)and “Qin-qin”(親親)have been integrated and played a role in reality since the pre-Qin period, becoming the theoretical resources for rulers to construct the legitimacy of political power. The abdication mode reflected in the “Han Wei Story” has had a profound impact on the succession of political power in Chinas subsequent dynasties.

Key words:The Han Wei Story(漢魏故事); abdication; historical writing; legitimacy construction

收稿日期:2022-12-13

基金項目:國家社會科學基金項目“魏晉南北朝正史書寫與中華民族共同體意識建構研究”(21XMZ047)

作者簡介:胡祥琴,北方民族大學中華民族共同體學院教授,研究方向為史學理論與史學史、魏晉南北朝史。

①(漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《禮記正義》卷二一《禮運》,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,中華書局1980年版,第1414頁。

②日本學者從歷史書寫的角度,指出中國古代存在著“天下”與“皇帝”兩種敘事模式,前者強調“選賢”;后者更加倚重“尊親”。參見[日]渡邊信一郎著,徐沖譯:《自序》,《中國古代的王權與天下秩序——從日中比較史的視角出發》,中華書局2008年版,第3頁。國內學者將其歸納為“親親”“尊賢”兩種政權交接方式。參見常金倉:《中國古代國家產生的形式及其影響》,《政治學研究》,1995年第1期;晁天義:《“親親”與“尊賢”:前國家時代的政治遺產》,《陜西師范大學學報》(哲學社會科學版),2013年第6期。關于禪讓制度方面的研究,以周一良為代表的學者多從社會輿論、文化背景等方面進行討論。參見周一良:《魏晉南北朝史學與王朝禪代》,《北京大學學報》(哲學社會科學版),1987年第2期;周國林:《魏晉南北朝禪讓模式的文化背景》,《文史哲》,1993年第3期;樓勁:《魏晉以來的“禪讓革命”及其思想背景》,《華東師范大學學報》(哲學社會科學版),2017年第3期。