數字經濟與碳排放績效:以中國276 個城市為例

王 凱,關 銳,胡鳴鏑,李 嫻,甘 暢2,*

1.湖南師范大學旅游學院,湖南 長沙 410081

2.武漢輕工大學管理學院,湖北 武漢 430048

近年來,碳排放量增加導致的氣候變暖問題嚴重阻礙了人類社會經濟發展,如何有效遏制氣候變暖已成為全球共識[1].截至2020 年末,中國碳排放總量已達99×108t[2].為此,中國政府提出二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值,努力爭取2060 年前實現碳中和的目標.根據《中國數字經濟發展白皮書》,2020 年中國數字經濟規模已達39.2×1012元,約占GDP 的38.6%[2],表明數字經濟日益成為經濟增長的穩定器和加速器.同時,相關研究[3]指出,數字經濟有利于降低碳排放強度,推動城市綠色低碳轉型.黨的二十大提出,加快建設“數字中國”和“美麗中國”,推動綠色發展.因此,基于環境經濟學相關理論,探究中國城市數字經濟與碳排放績效的關系,將有助于構筑綠色低碳的現代化宜居城市,從而助推碳達峰、碳中和目標如期實現.

碳排放績效作為生態環境現狀評估的重要指標[4],目前學界已對其展開了深入的研究和探討.已有研究基于不同視角和尺度測算了碳排放強度[5-6]、碳排放效率[7-8]、空間碳績效[9]、碳減排潛力[10]及全要素碳排放績效[11-12];在測算的基礎上學者深入探究了碳排放績效的時空演變格局[13-14]及其影響因素[15].碳排放績效的測度包括單要素指標和全要素指標兩大類,其中,全要素指標測度法由于將期望產出和非期望產出納入評價體系而廣泛應用于碳排放績效的測算,相關模型主要包括SBM 模型[7]、DEA 模型[16-17]、超效率SBM模型[18-19]、ML 指數[20]等,亦有學者將單要素指標與全要素指標相結合以評價碳排放績效[21].影響碳排放績效的社會經濟因素復雜多樣,相關文獻多基于擴展的STIRPAT 框架及環境Kuznets 曲線,并將其研究內容進行拓展,利用面板固定效應模型[21]、空間杜賓模型[22]、DID 模型[23]剖析不同視角下社會經濟因素對碳排放績效的影響,結果表明,數字金融、碳交易試點政策及數字經濟能顯著提高碳排放績效[21,23-24],以煤炭為主的能源結構和以第二產業為主的產業結構仍是制約中國碳排放績效提高的主要因素[18].隨著數字經濟的蓬勃發展,已有學者將其納入碳排放績效的影響框架中,部分學者認為,數字經濟通過降低能源強度和提高創新能力來降低區域碳排放強度[24];另一部分學者指出,數字經濟與碳排放的關系符合環境庫茲涅茨曲線的倒“U”型關系[25];亦有研究證實,數字經濟對碳排放的影響存在門檻效應[25]和空間溢出效應[26].

綜上,針對碳排放績效的研究成果較為豐富,對數字經濟和碳排放績效關系的探索也有所涉及,但仍存在以下不足:已有研究在評價碳排放績效時,僅用單一的碳排放強度或碳排放效率,少有學者從公平與效率的視角出發,將單要素指標與全要素指標相結合來系統地衡量碳排放績效;同時,少有研究運用中介效應模型探討數字經濟對碳排放績效的影響機制.鑒于此,本研究綜合運用面板固定效應模型和中介效應模型,剖析數字經濟對碳排放績效的影響及其作用機制,以期為推動城市綠色低碳轉型和生態文明建設提供科學參考.

1 理論機制與研究假設

1.1 數字經濟對碳排放績效的直接效應

作為低碳轉型的重要推動力,數字化和智能化技術帶來的效率和成本優勢日益凸顯,數字經濟將通過降低碳排放強度、提高碳排放效率從而改善碳排放績效.一方面,數字經濟可以有效發揮數據要素的替代效應,改造勞動、資本和技術等傳統生產要素[26],減少高污染、高耗能資源的使用[27],提升資源配置效率和能源利用效率,減少能源消費量,進而實現碳排放強度的有效降低;另一方面,數字經濟將通過溢出效應和示范效應激勵企業綠色技術創新,打破地區間信息、數據、技術和人才的流動壁壘,可以有效提高經濟運行效率,助力城市綠色發展,并利用數字技術的開放性和數字平臺的聯結樞紐功能,有效實現跨界融合與資源共享,建立產業互動和云端產業集群[28],提高要素利用效率,進而提高碳排放績效.據此提出假設一(H1):數字經濟將通過降低碳排放強度、提高碳排放效率,從而改善碳排放績效.

1.2 數字經濟對碳排放績效的間接效應

基于Grossman 的“規模-結構-技術”分析框架,本研究認為:數字經濟將通過規模效應、結構效應和技術效應,產生“減排”和“增效”的雙重低碳紅利,從而提高碳排放績效.

1.2.1 規模效應

數字化發展可以推動數字經濟和實體經濟的融合發展,促使經濟增長由要素驅動轉向創新驅動[27],并通過數字化思維轉變、產業數字化、數字化生態和數字化基礎設施建設等方式促進經濟增長.同時,根據EKC 假說,經濟增長與人均碳排放之間存在倒“U”型關系[29].在經濟發展初期,政府將經濟增長作為第一要務,消耗大量能源資源,并產生大量碳排放,以犧牲環境質量為代價保持經濟高速增長.當經濟發展到一定水平時,環境績效被納入政府績效考核中,刺激各級政府重視環境質量,加強環境治理力度,從而實現碳減排.據此提出假設二(H2):數字經濟可通過規模效應提高碳排放績效.

1.2.2 結構效應

數字經濟將通過產業結構合理化和高級化影響產業結構升級,進而實現碳排放績效的提高.一方面,數字化技術的應用能降低信息搜索成本,緩解信息不對稱和要素配置扭曲[30],引導生產要素最大程度流向高效率部門[26],促使產業結構日趨合理化;另一方面,數字經濟發展水平可發揮自身強滲透性和廣覆蓋性的優勢,打破產業發展邊界、激發新業態,促使經濟發展重心由勞動和能源密集型產業向技術密集型產業轉移[31],進而提高產業結構高級化水平.產業結構合理化和高級化水平的提升,意味著資源利用效率的提升,以及產業結構向高產出、低排放和高附加值的清潔行業傾斜,從而對生態環境產生正外部性.據此提出假設三(H3):數字經濟可通過結構效應提高碳排放績效.

1.2.3 技術效應

技術進步是降低碳排放強度和提高碳排放效率的有效手段[32].作為產業經濟的細胞,企業進行技術創新具有投入沉沒性、調整成本高、成果不確定、過程不可逆等特征[21],數字金融能夠降低金融服務成本和門檻,通過提高創新資源和金融資源的可得性,為企業的研發創新活動提供金融保障,降低融資風險.同時,數字經濟具有共享性和滲透性等特征,有助于打破行政壁壘,推動創新主體之間的創新協作和知識共享[2],實現城市創新能力提升,從而改進能源利用技術,降低單位產值的碳排放,并提高碳排放效率.據此提出假設四(H4):數字經濟可通過技術效應提高碳排放績效.

2 方法與數據

2.1 研究方法

2.1.1 基于非期望產出的SBM 模型

Tone[33]提出的基于非期望產出的SBM 模型,既解決了DEA 模型中無法對松弛量進行處理的局限,同時將非期望產出納入效率測算體系中,考慮了環境的負外部性[18],具體模型如下:

式中:ρ*為目標效率值,取值范圍為[0,1];V為決策單元的數量,個;xnc為第c個決策單元的第n個投入變量;ymc為第c個決策單元的第m個期望產出變量;uhc為第c個決策單元的第h個非期望產出向量;xnv為第v個決策單元的第n個投入變量;ymv為第v個決策單元的第m個期望產出變量;uhv為第v個決策單元的第h個非期望產出向量;N為投入變量的數量,個;M為期望產出變量的數量,個;H為非期望產出變量的數量,個;snx、smy、shu分別為投入變量、期望產出變量和非期望產出變量的松弛向量;zv為決策單元的權重.

2.1.2 改進的熵值法

作為一種客觀賦權方法,熵值法在有效避免主觀因素干擾的同時,可以使權重的賦予更具有客觀性和科學性.相較于傳統熵值法僅能用于截面數據測算的缺點,改進的熵值法可測算面板數據,具體過程如下:

將各項指標進行標準化、無量綱化處理:

式中,Yij和Yij′分別為正向指標數據和負向指標數據標準化后的值,Xij為第i個評價對象的第j項指標值,minXij為Xij的最小值,maxXij為Xij的最大值.

計算第j項指標的第i個評價對象的占比:

式中,Qi j為第j項指標的第i個評價對象的占比,C為樣本個數.

計算第j項指標的信息熵和差異性系數:

式中,ej為信息熵,dj為差異性系數.

計算第j項指標的權重:

式中,ωj為第j項指標的權重,D為指標數量.

計算綜合評分值:

式中,μi j為綜合評分值,即本研究的數字經濟發展水平.

2.1.3 基準回歸模型

經典的IPAT 模型最初是用于評估人類活動對自然生態環境可能產生的影響,具體模型如下:

式中,I為環境壓力,P為人口因素,A為富裕程度,T為技術水平.

為克服模型中各要素線性化和單一化的局限,在經典的IPAT 模型中加入隨機項并將其擴展為STIRPAT模型[2],具體模型及取對數的模型如下:

式中,ρ0為模型系數,ρ1、ρ2、ρ3分別為變量P、A、T的系數,ρ4為模型誤差.

為驗證數字經濟與碳排放績效的關系,在式(11)的基礎上,構建如下的固定效應模型:

式中:Cepkt為t年k城市的碳排放績效,對應式(11)中的環境壓力(I);Digkt為t年k城市的數字經濟發展水平,對應式(11)中的富裕程度(A);Eikt為t年k城市的能源強度,對應式(11)中的技術水平(T),kW·h/元;Pikt為t年k城市的人口密度,對應式(11)中的人口因素(P),人/km2;Goverkt為t年k城市的政府分權化水平,%;Openkt為t年k城市的對外開放程度,%;Trakt為t年k城市的交通配置水平,m2;θ0為常數項;θ1、θ2、θ3、θ4、θ5、θ6分別為各變量的回歸系數;λk為不隨時間變化的個體固定效應;εkt為隨機誤差項.

2.1.4 中介效應模型

為探究數字經濟對碳排放績效的影響機制,參考文獻[21,27]構建如下中介效應模型:

式中:Bkt為中介變量;Xkt為控制變量,即式(11)中的能源強度、人口密度、政府分權化水平、對外開放程度和交通配置水平;β0和α0為常數項;β1、β2、α1、α2、α3分別為各變量的回歸系數,其中β1與α2的乘積即為本研究所關注的中介效應.

2.2 變量選取

2.2.1 被解釋變量

選取碳排放績效(carbon emission performance,Cep)作為本研究的被解釋變量.從公平與效率的視角出發,選擇碳排放強度(carbon emission intensity,Cei)和碳排放效率(carbon emission efficiency,Cee)衡量碳排放績效,即當城市碳排放強度越小、碳排放效率越高時,碳排放績效越高[21].碳排放強度參照文獻[5],以城市碳排放總量與GDP 的比值進行表征.碳排放效率運用基于非期望產出的SBM 模型[7]進行測算,并以資本、勞動力和能源消費量作為投入要素,以城市人均GDP 作為期望產出,以城市碳排放量作為非期望產出.其中,參考文獻[21,34],利用DMSP-OLS和NPP-VIIRS 夜間燈光數據降尺度反向推演城市層面碳排放.

2.2.2 解釋變量

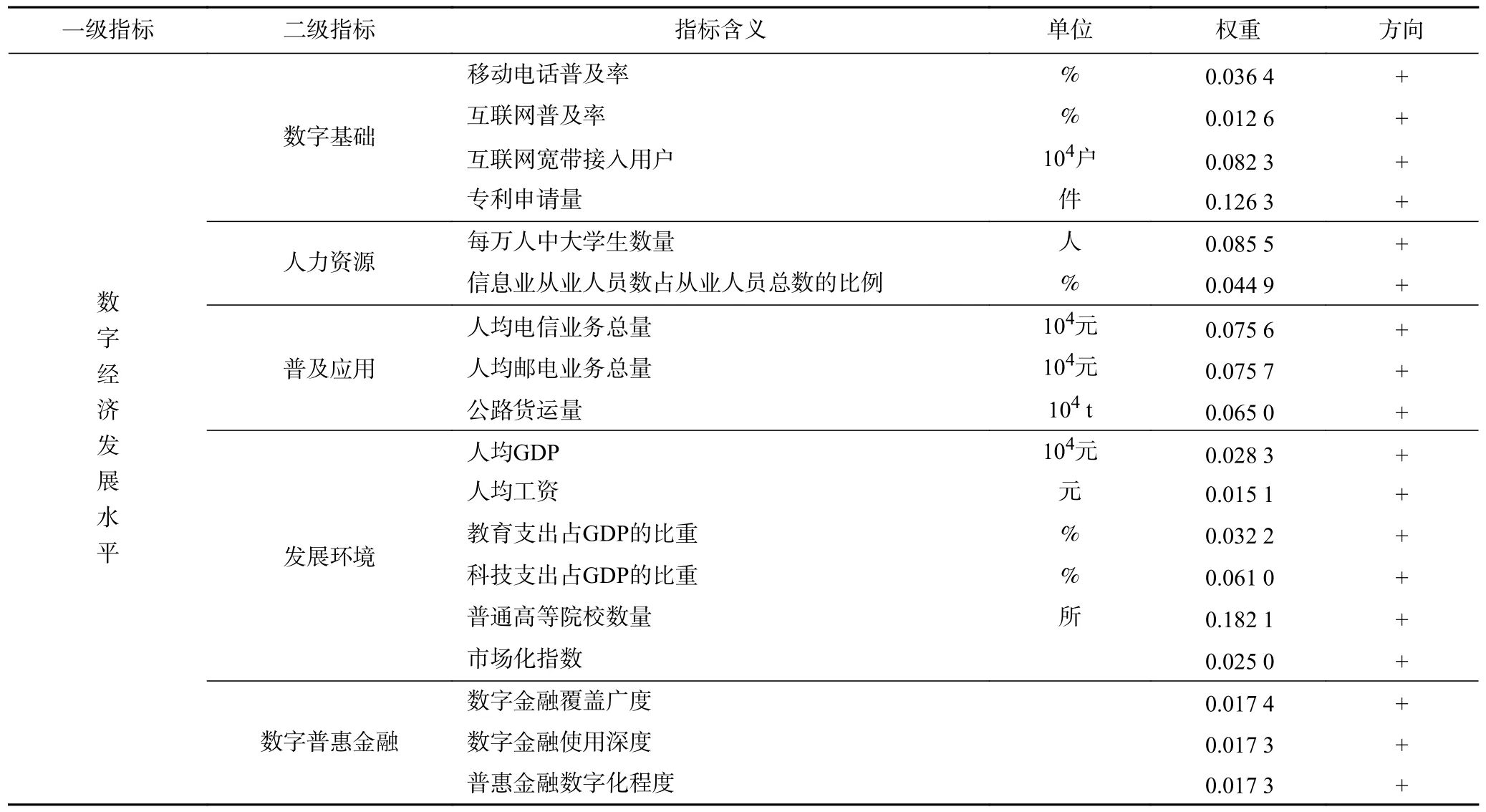

選取數字經濟發展水平(digital economy,Dig)作為本研究的解釋變量.王瀚迪等[35]研究中采用的互聯網用戶、互聯網普及率等單一指標不能完整反映數字經濟發展水平,因此本研究參考文獻[2,28,36-38],并結合數據獲取的可得性,從數字基礎、人力資源、普及應用、發展環境及數字普惠金融等5 個方面選取18 個指標構建數字經濟發展水平評價體系(見表1),利用改進的熵值法計算2011-2020 年中國276 個地級及以上城市的數字經濟發展水平.

表1 數字經濟發展水平評價指標體系Table 1 Evaluation index system of the level of digital economy

2.2.3 中介變量

本研究選取的中介變量主要基于Grossman 的理論和1.2 節的機制分析,具體指標如下.

a)經濟發展水平(Pgdp).數字化發展可以通過推動數字經濟和實體經濟的融合發展促進經濟增長,經濟發展水平能反映城市的綜合發展情況,為城市低碳轉型升級提供物質基礎.人均GDP 則是城市經濟發展水平的直接映射,因此參考鄧榮榮等[21]的研究,選取人均GDP 表征城市經濟發展水平.

b)產業結構(Is).產業結構是地區發展模式的重要表征,產業結構升級意味著資源利用效率的提升,以及產業結構向高產出、低排放的清潔行業傾斜,從而有利于改善生態環境.參考付凌暉[39]的研究,以余弦法計算產業結構高級化指數.首先,構建1 個三維產業結構空間向量W0=(w10,w20,w30),wa0為第a產業占GDP 的比重(a=1、2、3);其次,測算W0與向量組W1=(1,0,0)、W2=(0,1,0)、W3=(0,0,1) 的夾角γb(b=1、2、3);最后計算產業結構高級化水平G.具體公式:

式中,wab為三維向量W1、W2、W3的坐標值.

c)技術創新水平(Tec).在數字經濟發展過程中,數字金融企業的研發創新活動可提供金融保障,降低融資風險.科技進步能夠改進能源利用技術,降低單位產值的碳排放,并提高碳排放效率[40].參考相關文獻[2],以每萬人專利申請量作為技術創新水平的代理變量.

2.2.4 控制變量

參考已有研究[2,5-6,18,41],基于STIRPAT 擴展框架,并結合頻度統計法及數據獲取的可得性,選取以下可能對碳排放績效產生影響的因素作為本研究的控制變量:①能源強度(Ei).由于缺少地級市層面的能源消耗數據,參考周迪等[5-6]的研究,選用單位GDP 的電力消耗量反映各城市的能源強度;②人口密度(Pi).參考何小鋼等[41]的研究,以每平方千米的人口數量來衡量城市人口密度;③政府分權化水平(Gover).參考文獻[18],選擇地方政府財政收入與財政支出的比值表征政府分權化水平;④對外開放程度(Open).參考Wang 等[18]的研究,選取當年實際利用外資額與GDP 的比值表征城市的對外開放程度;⑤交通配置水平(Tra).參考徐維祥等[2]的研究,以人均道路面積作為交通配置水平的代理變量.

2.3 數據來源

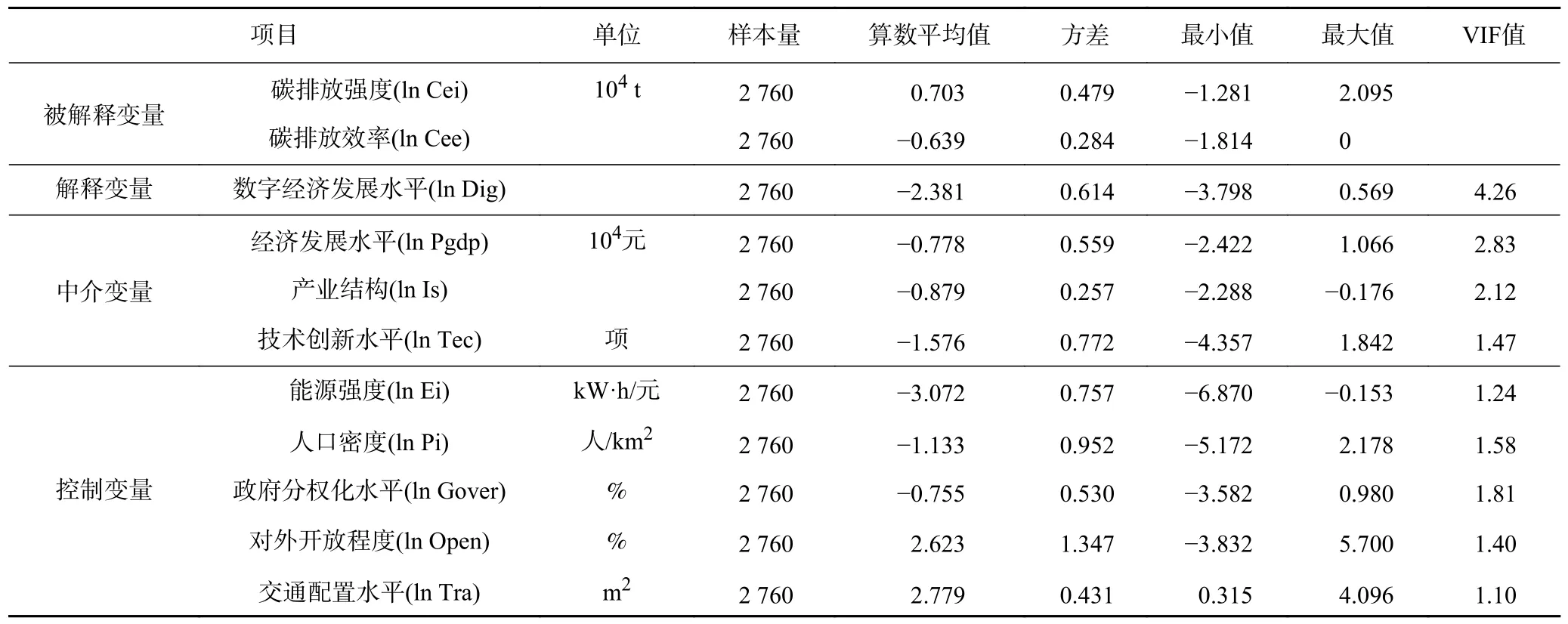

基于數據的連續性和可得性并結合行政區劃的調整,本研究選取中國276 個地級及以上城市作為實證分析對象,研究周期為2011-2020 年.數字普惠金融及3 個維度的數據來自北京大學數字金融研究中心發布的數字普惠金融指數[42];DMSP-OLS 穩定夜間燈光數據和NPP-VIIRS 夜間燈光數據均來源于美國國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA);社會經濟類數據來自2012-2021 年的《中國統計年鑒》《中國城市統計年鑒》以及各城市統計年鑒.為避免通貨膨脹和價格因素的影響,以2011 年為基期,對部分數據進行平減處理;為避免異方差的影響,對變量取其自然對數.各變量的描述性統計結果及VIF 值如表2 所示.由表2 可見,各變量的VIF 值均小于5,表明本研究的解釋變量間不存在多重共線性.

表2 變量的描述性統計Table 2 Descriptive statistics of variables

3 實證分析

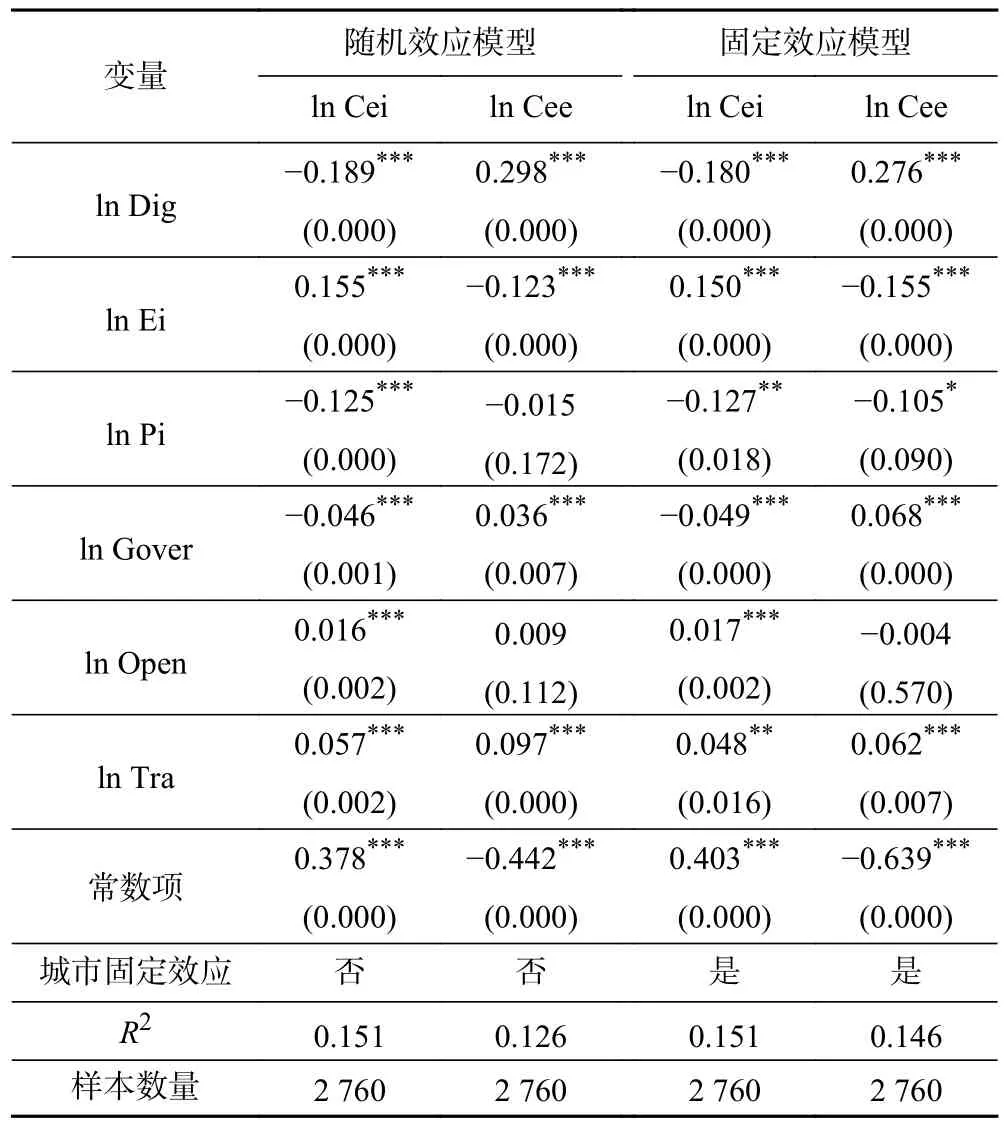

3.1 基準回歸結果

隨機效應模型和固定效應模型的回歸結果如表3 所示.由于Hausman 檢驗的結果通過了10%水平的顯著性檢驗,因此選擇固定效應模型作為本研究的解釋模型(見表3).以碳排放強度作為被解釋變量時,數字經濟發展水平系數始終為負且通過了1%水平的顯著性檢驗,表明數字經濟發展水平與碳排放強度呈顯著的負相關關系;以碳排放效率作為被解釋變量時,數字經濟發展水平系數始終為正且在1%的水平上顯著,表明數字經濟發展能顯著提高碳排放效率.上述結果表明,數字經濟有助于改善碳排放績效.

表3 隨機效應模型和固定效應模型的回歸結果Table 3 Regression results of random effect model and fixed effect model

從控制變量來看:①能源強度對碳排放績效呈顯著負向影響,經濟快速發展帶來城市用電量的與日俱增,而中國目前仍以火力發電為主,清潔能源所占比重較低,導致能源結構不合理,碳排放量居高不下;②人口密度對碳排放績效呈顯著正向影響,且對碳排放強度的影響大于對碳排放效率的影響,表明人口集聚帶來的“集聚效應”大于“規模效應”,從而促進了碳減排;③政府分權化水平對碳排放績效呈顯著正向影響,說明財政分權化程度的提高有利于激發地方政府環境治理的主觀能動性;④對外開放對碳排放績效呈顯著負向影響,可能由于“污染避難所”假說的存在,外國高污染企業轉移至中國境內,從而降低了碳排放績效;⑤交通配置水平雖對碳排放績效呈顯著正向影響,但導致了碳排放強度的增加,這可能與交通基礎設施的完善將促使人們的出行量日益增加,進而導致碳排放量增加有關.

3.2 異質性分析

3.2.1 城市區位異質性分析

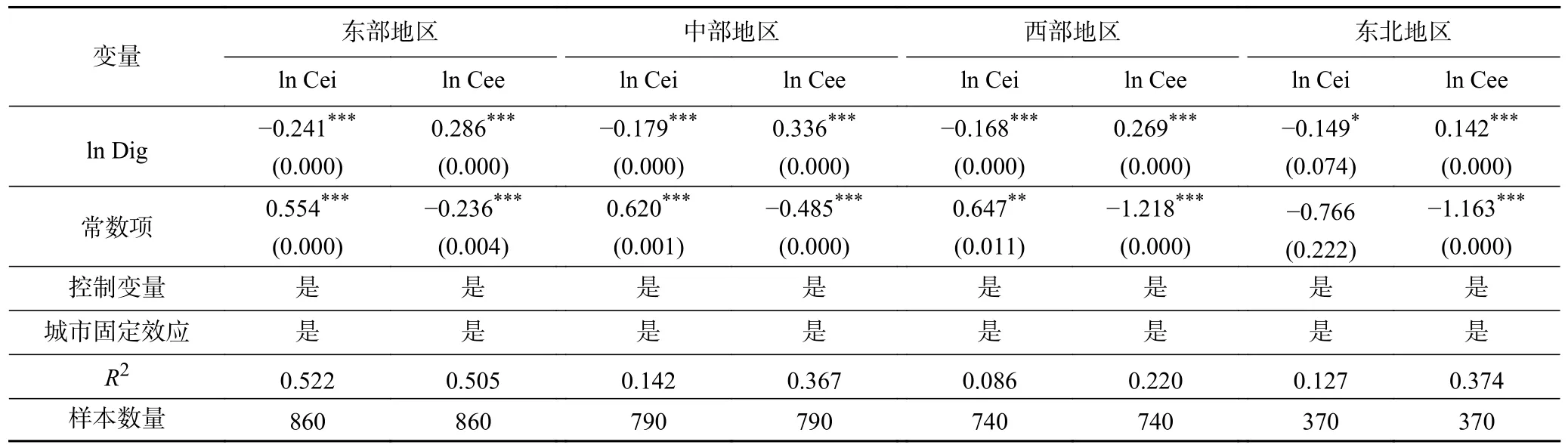

由于地理區位的不同,中國各城市的數字經濟發展水平、碳排放強度和碳排放效率存在顯著的區域差異,這可能會導致數字經濟的碳減排效應在不同地區將存在差異.鑒于此,本研究將研究樣本劃分為東部地區、中部地區、西部地區和東北地區[28]四大區域,構建虛擬變量,進行城市區位異質性分析.

由表4 可見,數字經濟的影響系數在四大地區均通過顯著性檢驗,但其影響程度卻不同.當以碳排放強度為被解釋變量時,數字經濟的影響系數呈東部地區>中部地區>西部地區>東北地區的特征;當以碳排放效率為被解釋變量時,數字經濟的影響系數呈中部地區>東部地區>西部地區>東北地區的特征.這表明數字經濟對碳排放績效的影響在各地區存在顯著的差異,即存在區位異質性.四大區域中,東部地區是中國經濟最為活躍的區域,發展基礎好,要素投入充足,數字經濟發展水平遠超其他地區,在經濟結構中所占比重較大,因此數字經濟的碳減排效應大于其他區域;中部地區發展基礎相對較好,加之近年來中部崛起戰略的實施,漸有迎頭趕上之勢;西部地區受制于歷史原因和自然環境的脆弱性,其發展基礎較差,基礎設施建設不完善,且由于數字鴻溝效應的影響,數字經濟的碳減排效應難以得到充分的釋放;東北地區作為老工業基地,重工業是其發展的基礎,盡管近年來國家提出了東北振興戰略,但受制于經濟結構的約束,其碳排放量一直居高不下,導致數字經濟對碳排放績效的影響在該地區最小.

表4 城市區位異質性分析Table 4 Analysis of city location heterogeneity

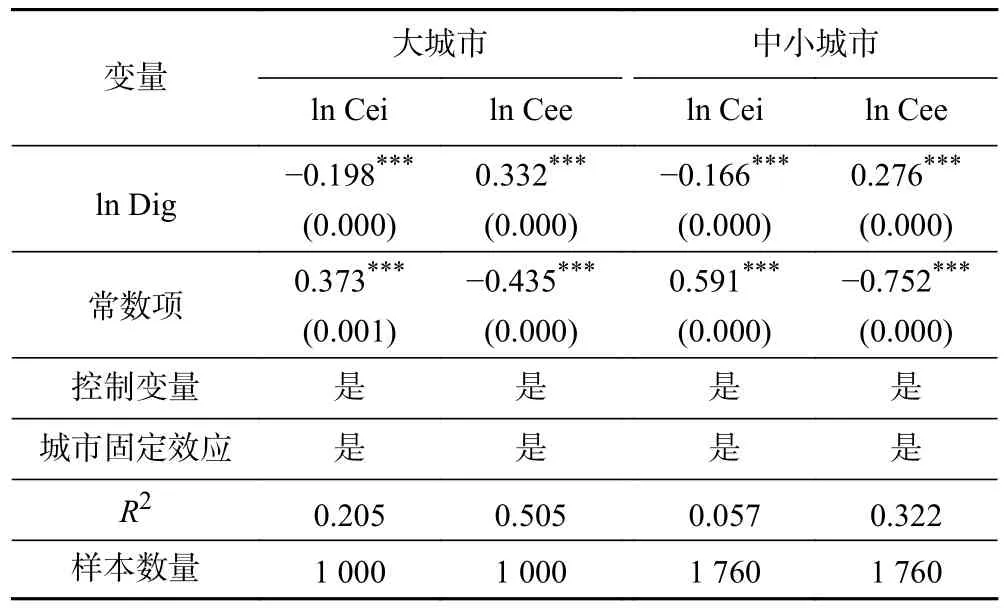

3.2.2 城市規模異質性分析

本研究根據國務院2014 年發布的《關于調整城市規模劃分標準的通知》和第七次全國人口普查結果,將超大城市、特大城市劃入大城市,將中等城市和小城市合并為中小城市,最終將研究樣本劃分為大城市和中小城市2 個子樣本,然后進行回歸分析.由表5 可見,數字經濟對碳排放績效的影響存在城市規模的異質性,其對大城市的影響程度要大于中小城市.一方面,城市規模的擴大將帶來資源要素的集聚,通過規模效應降低邊際碳減排成本,促進能源結構優化,進而降低碳排放強度,提高碳排放效率;另一方面,相較于中小城市,大城市居民受教育程度較高,擁有較強的環保意識,這種非正式環境規制將助力政府推行低碳環保行動,加快區域碳減排進程.

表5 城市規模異質性分析Table 5 Analysis of city size heterogeneity

3.3 穩健性檢驗

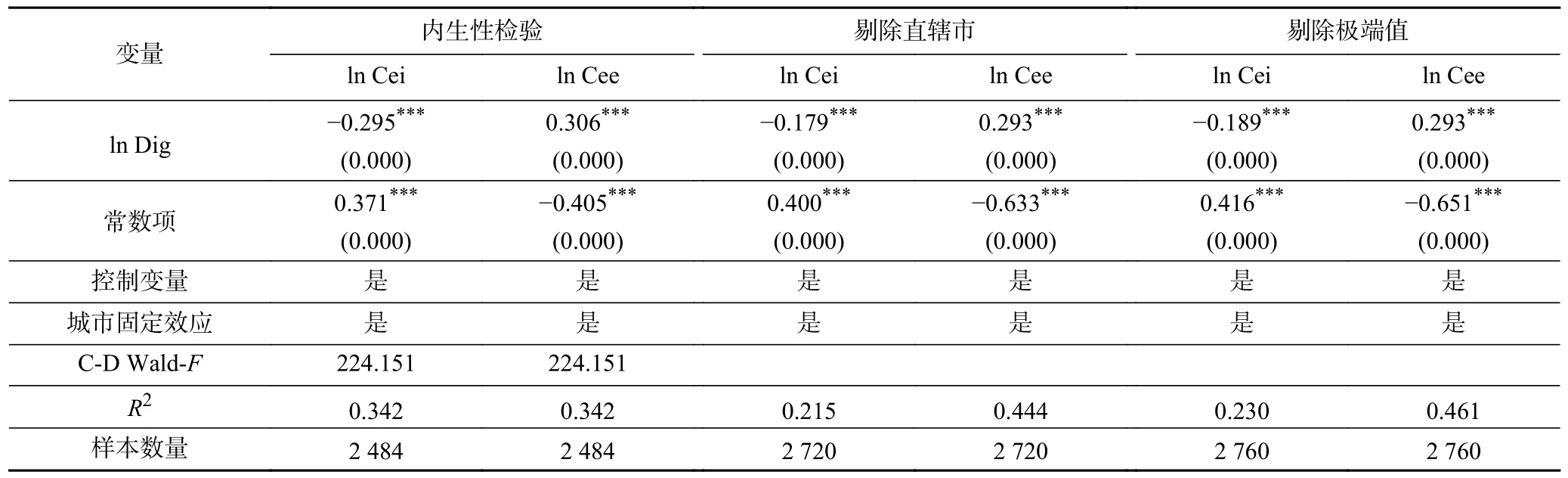

3.3.1 內生性檢驗

由于遺漏變量的存在可能導致分析結果產生內生性問題,因此參考文獻[21],以數字經濟發展水平滯后一期(dDig)和數字經濟發展水平一階差分(△Dig)的乘積項(dDig×△Dig)作為工具變量,采用兩階段最小二乘法進行回歸.由表6 可見,C-D Wald-F統計量的值為224.51,遠大于10,表明通過弱工具變量檢驗,即工具變量的設計是合理的.同時,最小二乘法的回歸結果與基準回歸結果基本一致,表明在考慮內生性問題后,實證結果具有較強的穩健性.

表6 穩健性檢驗結果Table 6 Results of robustness test

3.3.2 剔除直轄市

由于直轄市在經濟體量、發展基礎等方面遠超其他城市,因此參考相關研究[37],將樣本中的4 個直轄市剔除,然后進行回歸.由表6 可見,其回歸結果與基準回歸結果基本保持一致,即數字經濟顯著提高了碳排放績效,表明在樣本中剔除直轄市后,回歸結果仍然具有穩健性.

3.3.3 剔除極端值

為避免極端值對回歸結果可能產生的不良影響,因此本研究參考文獻[27],對所有變量進行±2%的雙邊縮尾處理,然后進行回歸分析.由表6 可見,在對樣本進行縮尾處理后,數字經濟對碳排放強度和碳排放效率的影響與表3 中固定效應模型相似,表明基準回歸結果具有穩健性.

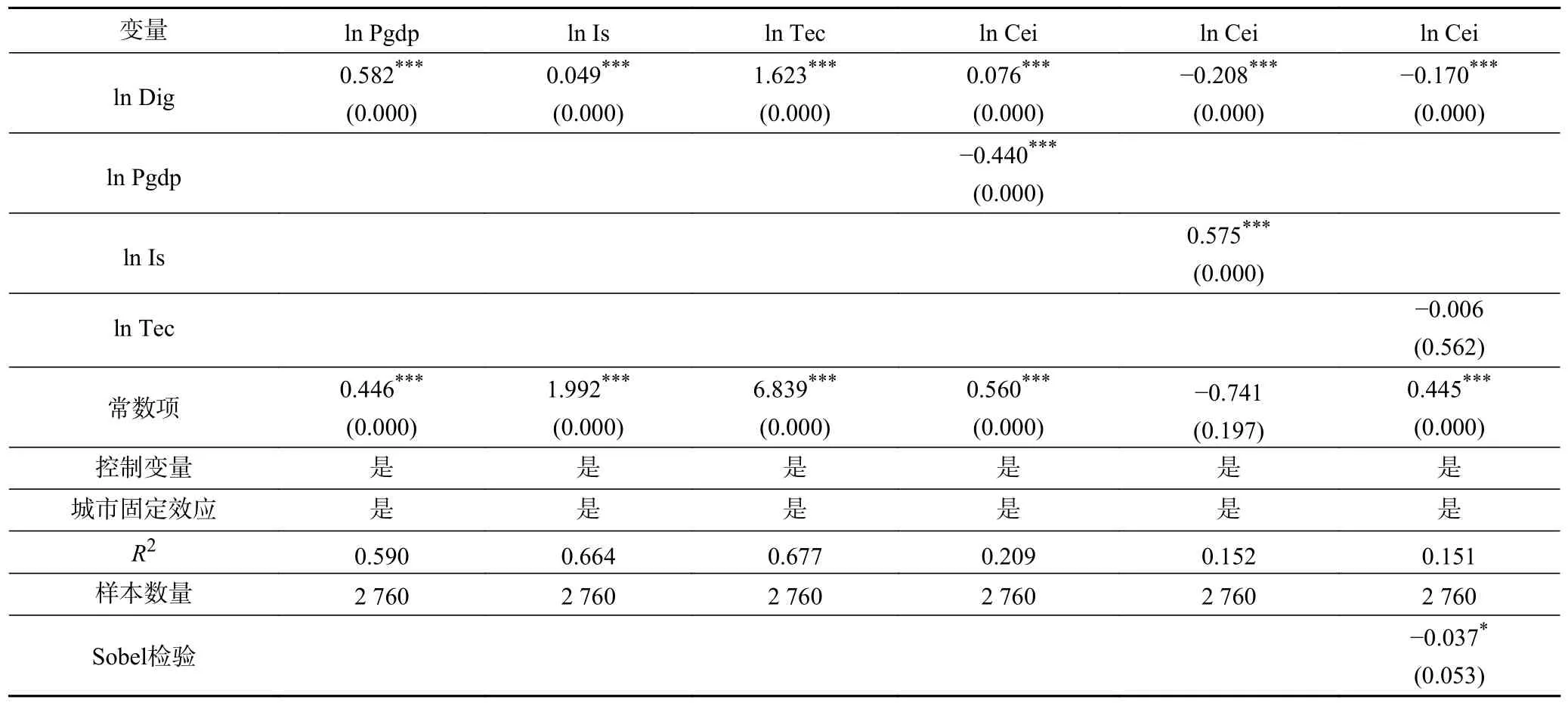

3.4 機制分析

為探究數字經濟對碳排放績效的中介機制,本研究利用中介效應模型進行機制分析.由表7 可見,當以碳排放強度作為被解釋變量時,數字經濟通過提高經濟發展水平和優化產業結構顯著降低了碳排放強度,說明數字經濟發展促進了數字技術與傳統經濟的深度融合,并通過調整產業結構淘汰落后高污染產能,從而降低城市碳排放量;技術創新水平雖未通過顯著性檢驗,但其Sobel 檢驗結果通過了顯著性檢驗,表明存在以技術創新水平為中介變量的中介效應,科技水平的快速發展可以提高資源配置效率和能源利用效率,從而降低碳排放強度.

表7 數字經濟對碳排放強度的中介效應檢驗結果Table 7 Results of the mediation effect test of digital economy on carbon emission intensity

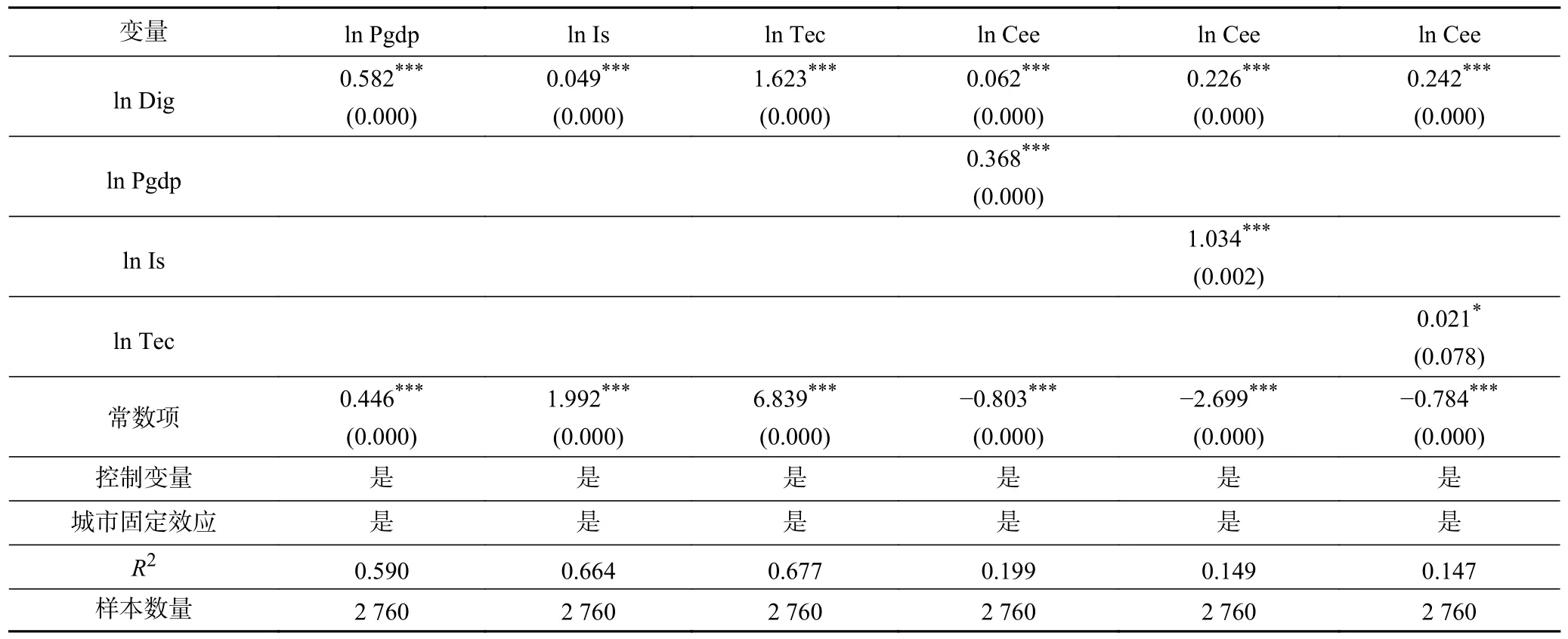

由表8 可見:經濟發展水平的中介效應為0.214,在總效應中的占比為77.6%,說明數字經濟可以通過提高經濟發展水平促進碳排放效率的提升;產業結構的中介效應為0.051,在總效應中的占比為18.4%,說明數字經濟可以通過優化產業結構促進碳排放效率的提升;技術創新水平的中介效應為0.034,在總效應中的占比為12.3%,表明數字經濟能通過提高技術創新水平促進碳排放效率的提升.

表8 數字經濟對碳排放效率的中介效應檢驗結果Table 8 Results of the mediation effect test of digital economy on carbon emission efficiency

綜上,數字經濟可以通過提高經濟發展水平、優化產業結構升級和提高技術創新水平顯著提高碳排放績效.

4 結論與建議

a)數字經濟發展水平每提高1%,碳排放強度將顯著下降0.180%,碳排放效率將顯著提高0.276%,即數字經濟能顯著提高碳排放績效.為此,應加快千兆固網、衛星互聯網等數字化基礎設施的建設進程,充分發揮數字經濟“減排”“增效”的雙重低碳紅利.同時,可利用產業基金、數字金融等手段,由行業協會牽頭,鼓勵政府、行業領軍企業和各類社會資本參與,為數字產業和低碳產業發展提供資金支持和金融保障,降低低碳轉型風險.此外,應盡量避免粗放式增長,通過提高能源利用效率、推廣節能減排技術、增強居民環保意識等途徑,加快數字經濟高質量發展和集約式增長.

b)數字經濟對碳排放績效的影響存在城市區位和城市規模的異質性,在東部城市和大城市數字經濟的作用強度更大.鑒于此,地方政府應根據本轄區的資源稟賦差異,調整數字經濟的配套支持政策,建立健全差異化的碳減排機制.對于中部、西部和東北地區城市以及中小城市,政府應給予更多的政策傾斜和資金扶持,破除新模式、新業態的行業壁壘和地域限制,提升區域數字化發展的協同性.東部城市和大城市應大力構建現代化數字產業生態體系,努力探索并不斷創新數字經濟促進碳減排的新業務、新模式,充分發揮其“示范效應”和“涓滴效應”,帶動落后城市數字經濟發展水平的提高.

c)數字經濟可通過提高經濟發展水平、優化產業結構及加速技術創新顯著提高碳排放績效.因此,各級政府應積極促進數字經濟與傳統產業的深度融合發展,推動中國經濟朝著數字化、智能化和低碳化方向發展.同時,應注重增強科技創新和產業升級對碳排放績效的傳導作用.各級政府應鼓勵、支持低碳產業的發展,提高其在國民經濟中的比例,推動產業結構朝著合理化、高級化、生態化的方向發展,充分利用好產業結構對碳排放績效的正向外部性.此外,地方政府應著力推進5G 基站建設、區塊鏈、人工智能等數字化技術的研發與應用,以技術促減排、以創新求發展.