利益相關者視角下粵港澳中外合作辦學模式及其管理策略分析

沈 洋,樊曉杰

(1 復旦大學,上海 200433;2 上海師范大學,上海 200234)

廣東省政府2013年頒布的《關于引進世界知名大學來粵合作舉辦獨立設置高等學校的意見》[1]、國務院2019年正式發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確提出,要擴大廣東省高等教育國際化合作渠道,打造大灣區教育人才高地,支持粵港澳高校合作辦學,支持大灣區建設國際教育示范區,引進世界知名大學和特色學院,推進“雙一流”建設[2]。

目前,我國中外合作辦學主要采用兩種形式:一種是國內大學與國外大學合作的辦學項目;另一種是中外合作的辦學機構,根據其屬性可細分為不具有獨立法人資格、具有法人資格和具有獨立法人資格的3種機構[3]。截至2019年10月,我國教育部審批和復核的在辦中外合作辦學機構共有92所。從機構屬性來看,不具備法人資格的機構有82所,具有法人資格的機構有7所,具有獨立法人資格的機構有3所。目前,粵港澳大灣區的廣東省擁有全國最多的中外合作辦學機構,其主要辦學模式和創新性特點,以及各模式中的重要利益相關者采用了哪些管理策略,是本文探討的主要問題。

一、粵港澳大灣區高等教育中外合作辦學發展概況

粵港澳大灣區地理位置優越,在中外合作辦學方面歷史悠久,經歷了以下4個階段:一是合作起步階段(1949—1978年)。由于當時大量港澳學生回廣州上學,相關部門給予了關懷和照顧。二是合作逐步發展階段(1979—1996年)。其時粵港澳地區的經濟發展和交往日益深化,高等教育交流與合作活動逐步增加。三是合作廣泛發展階段(1997—2008年)。香港和澳門地區主權恢復行使之后,廣東省提出了跨界合作發展計劃,與香港高水平大學展開深度合作。四是合作深入發展階段(2009年至今)。在《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008—2020年)》的推動下,粵港澳各界開始積極深化合作。

廣東省是我國中外合作辦學規劃和發展中最大的受益省份,近年來不斷擴大與國內外高校的合作,2016年成立了廣東以色列理工學院和深圳北理莫斯科大學,2019年教育部批準了廣州大學與香港科技大學合作籌備設立香港科技大學(廣州),香港理工大學也計劃在大灣區建立分校。目前,廣東省中外合作辦學機構中有3所具備法人資格、2所具有獨立法人資格、8所無法人資格(如表1所示)。

二、利益相關者理論及其在大學管理中的應用

利益相關者概念是由斯坦福研究所在1963年提出的企業管理思想[4]。20世紀80年代,費里曼把“利益相關者”重新定義為“影響或受組織目標影響的群體或個人”[5]。該理論在社會科學領域被廣泛應用,為解決教育問題提供了理論視角。

識別利益相關者是應用該理論的起點。國際高等教育研究學會(ASHE)指出,大學治理包括利益相關者對重要決策的參與。龔怡祖認為,治理結構是現代大學制度的基礎[6],構建大學決策權可應對各種沖突和多元利益需求。筆者將高等教育中外合作辦學機構的直接利益相關者定義為能影響合作大學目標實現的個人或群體,如境內外高校、政府和地方企業等。從大學重要利益相關者角度分析大灣區中外合作辦學機構的管理策略,對探索新發展模式具有意義。

(一)基于屬性評分法的大學利益相關者理論及其管理策略

在當前的高等教育領域,學術界通常使用一維分類法、二維分類法和屬性分類法來對利益相關者進行分類。一維分類法根據高校與利益相關者之間的緊密程度將其劃分為不同的層級;二維分類法重視詳細地考察高校的利益相關者,除了考慮利益相關者對高校的重要性之外,還增加了考察利益相關者對高校影響力的維度;米切爾根據屬性評分法將利益相關者分為確定型、預期型和潛在型。國內學者劉宗讓借用了米切爾的分類方法,根據利益相關者的合理性、影響力和緊迫性等屬性將大學的利益相關者分為確定型、預期型和潛力型,分別相應地采取參與、監控、合作和防御等管理策略[7]。

(二)基于戰略影響力的大學利益相關者理論及其管理策略

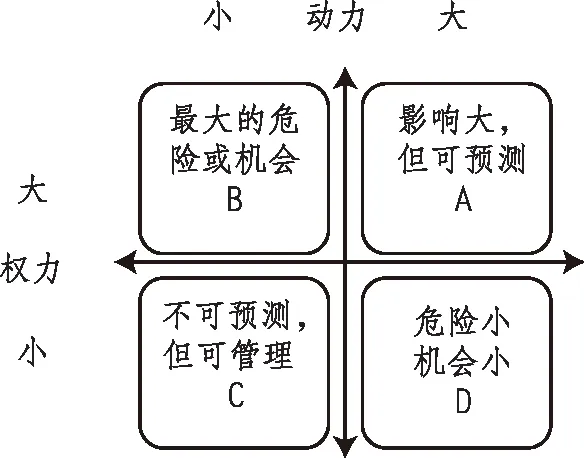

利益相關者的屬性決定了他們的出發點,而他們的戰略影響力受權力、決心和運用權力的策略等3個因素的影響。劉夏清提出可以通過權力—動力矩陣法分析利益相關者對大學的戰略影響力[8]。權力—動力矩陣將利益相關者劃分為A、B、C、D四個區域(圖1),并根據不同區域內利益相關者的特點和對大學戰略的影響力程度采取不同的管理策略。A區為“影響大但可預測者”,通常采取進攻型策略;B區為“危險大但機會也大者”,常采取防御型策略;C區為“不可預測但可管理者”,常采取搖擺型策略;D區為“危險小但機會也小者”,通常采取維持型策略(如表2所示)。

圖1 大學利益相關者影響力定位權力—動力矩陣

表2 基于戰略影響力的大學利益相關者管理策略[9]

三、粵港澳大灣區中外合作辦學的主要模式及特點

粵港澳大灣區新興的創新型合作辦學機構為中外合作辦學帶來了發展的新途徑。這些機構的獨立性使其能更好地管理董事會,行使學校財產權、自主招生權、辦學自主權。根據中外合作辦學機構是否具有法人資格,粵港澳大灣區高等教育中外合作辦學模式可分為兩種類型:具有法人資格和不具有法人資格。此外,根據決定辦學機構運作的利益相關者主體類型,辦學模式可分為中外聯合學院模式、灣區新建港校模式和中外戰略聯合模式。

(一)中外聯合學院模式

筆者將不具備法人資質的中外合作辦學機構歸類為聯合學院模式——中外教育機構通過合作方式在我國境內共同舉辦教育組織,主要招收中國籍學生。該模式具有以下特點:一是不具備獨立法人資格,由中方高校校長充當法定代表人,與國外單一高校或高校集團開展合作。二是必須服從國內主體學校的辦學和管理。作為其下屬機構,仍屬于二級學院。三是基于國內主體高校的優勢或特色學科設立。四是賦予聯合學院較大的自主權和靈活性,能夠實現快速發展,取得明顯的效益。五是設立最高權力機關聯合行政管理委員,定期協商學校事務,維持雙方力量的平衡。目前,廣東省有暨南大學—伯明翰大學聯合學院、東莞理工學院—法國國立工藝學院聯合學院、中山大學中法核工程與技術學院、華南農業大學廣州都柏林國際生命科學與技術學院、華南師范大學阿伯丁數據科學與人工智能學院、哈爾濱工業大學深圳國際設計學院和天津大學佐治亞理工深圳學院等7所學院采用該模式。

(二)灣區新建港校模式

近年來,香港高校在廣東省積極籌建具有法人資格的分校,類似于美國加州大學系統中的分校模式,筆者將其稱為灣區新建港校模式。該模式具有如下特點:一是具有法人資格,由境內合作高校校長擔任法定代表人,實際運營管理由香港方面指定的校長負責;二是有獨立的學校財務系統和較充裕的辦學資金,有能力引進高質量的外國教育資源;三是辦學模式與香港母校趨于一致;四是注重實踐應用,注重培養具有動手能力、競爭力和國際視野的高級專業人才;五是籌備過程復雜,需要長時間和大量經費投入,發展速度較緩;六是有獨立的組織管理體系,可以相對自由地進行創新和發展。目前,粵港澳大灣區中的北京師范大學—香港浸會大學聯合國際學院(珠海)和香港中文大學(深圳)采用該模式。此外,2019年香港科技大學和香港理工大學也與廣州市政府達成協議,計劃開辦該模式的合作高校。

(三)中外戰略聯合模式

中外戰略聯合模式是指我國中央或地方政府邀請具有國際聲譽或于所在國較為知名的外國教育機構,與中國教育機構合作辦學的模式,有如下特點:一是具備獨立的法人資格,能夠獨立承擔民事責任;二是受到中國政府邀請,涉及中國高端技術短缺或經濟社會發展急需的領域,能夠推動國際間科技、教育和文化領域內的合作;三是享有特殊待遇和支持,得到了多方的特別照顧和政府支持;四是獨立自主辦學,但服從國內高教總體戰略和利益。粵港澳大灣區的深圳北理莫斯科大學和廣東以色列理工學院采用該模式辦學。

四、粵港澳大灣區中外合作辦學管理策略分析

(一)中外聯合學院模式的管理策略

1.廣東高校采取進攻型管理策略。在中外聯合學院模式中,廣東高校根據主體學校的學科優勢和特色,采取有利于主體大學發展的戰略,以順利設立和發展合作辦學機構。例如,中山大學對核工程學院的建設表現出特別興趣,但缺乏教師資源和核心研究基礎設施。在教育部和法國政府的支持下,結合省內產業優勢和自身的學科優勢,積極與法國相關高校合作,借用法國在核能利用方面的工程師培養、科研實力和產業資源等優勢,與法國工程師學校合作組建非法人資格的中法核工程與技術學院,培養國際一流的核電及相關產業的高級工程技術研發和管理人才,形成了核工程與技術的人才培養和技術開發體系。

2.外方高校采取積極搖擺型管理策略。在中外聯合學院模式中,外方合作高校對合作項目的成敗有較大影響,屬于預期型利益相關者中的優勢型。隨著合作機構的發展壯大,外方高校將采取更多積極的搖擺型策略來推動合作的深入發展。中法核工程與技術學院成立之前,法國政府和企業看好中國的核能發展前景,有意與中國結為合作伙伴以開拓市場。外方機構在不同的合作階段采取積極的搖擺型策略:在預備階段,法方高校與中山大學商定具體的教育和科研合作方向;正式合作的前3年,法方主要解決教學和研究領域的實際問題,如教師資源、教學任務、教學方法和實驗條件等;第4到第6年,法方主要投資建設實驗設備平臺,共同推進核能實驗室的建設。未來,法方將注重開發戰略性研發平臺和培養學校師資,共同打造強大的核科學研究和教育體系。

3.政府組織采取防御型管理策略。在中外聯合學院的籌建過程中,政府組織屬于休眠型利益相關者,主要采取防御型管理策略。根據相關規定,設立合作辦學機構需要經過多個審批流程,包括考察評議、審核籌備報告、批準籌設機構等。中法核工程與技術學院的設立經歷了積極的磋商和申報審批過程,并得到中法兩國總理的見證。政府還希望通過合作辦學機構培養國際一流的涉核產業高級人才,為兩國的核能發展和產業安全做出貢獻。政府對于合作辦學項目的合理要求和需求得到了滿足,確保了涉核產業的發展和能源安全。

4.地方企業采取維持型管理策略。地方企業對中外聯合學院的影響難以確定,可能表現出支持力度可大可小的態度。如果合作辦學與地方產業發展密切相關,地方企業可能表現出緊迫性姿態。在聯合學院設立初期,地方企業可能采取觀望或維持現狀的管理策略。例如,隨著中法核工程與技術學院的建設和發展,地方企業逐漸產生合作辦學的需求,并采取更積極的管理策略,法國電力公司、中國廣核集團、法國原子能與可替代能源委員會、阿海琺集團等與學院開展合作,為地方經濟社會發展提供支持。

(二)灣區新建港校模式的管理策略

1.港方高校采取進攻型管理策略。基于大灣區的政策和地理優勢,灣區新建港校的合作高校利用其內部的教育資源,加快打造大灣區教育人才的高地。這是目前最受支持的中外合作辦學模式。例如,香港中大(深圳)籌建的目的是為國家培養具有國際視野、專業知識和社會責任感的人才,并為教育體制改革做出探索。在籌建的前期,香港中文大學成立專責小組,深入討論和研究在深圳辦學的可行性,并訪問國內3所中外合作大學以借鑒其經驗。通過咨詢交流和廣泛溝通,香港中大(深圳)收集了師生、校友和學院代表的意見和建議。該校將堅持與香港中大沙田校園的師資和教學質量相當,并保持學術自由和獨立的經費的原則。灣區新建港校注重辦學質量,超過一半的教師通過全球招聘等方式選拔,具有國際一流高校的執教經歷或研究經驗,其中3/4的教授年齡在40周歲以下。香港中大(深圳)還與美國明尼蘇達大學簽署了戰略合作協議,在本科、碩士、博士生培養,師資交流,研究院建設和科研合作等方面展開合作。

2.政府組織采取積極搖擺型管理策略。粵港澳大灣區作為國家戰略為“一國兩制”事業和大灣區高等教育的區域化、國際化發展提供了試驗平臺,政府組織采取積極搖擺型管理策略。香港中文大學在深圳設立的新校鞏固了深港地區作為國際高等教育和科研樞紐的地位,全面推進國家創新型城市建設,加速區域創新體系與深港創新圈的建設。政府作為依賴型預期利益相關者,通過參與政治活動等方式影響港校管理層的決策。政府組織在灣區港校設立過程中的積極搖擺型管理策略具體體現在以下3個方面:首先是地方政府高度重視中外合作辦學工作。在香港中大(深圳)校區商議初期,雙方成立籌建小組,詳細商討籌建事宜,并積極聽取意見,不斷完善計劃。其次是地方政府給予土地、資金和建設等資源的大力支持。深圳市政府在深圳市龍崗區的大運城附近免費提供了100公頃交通便利的土地供香港中大(深圳)學院使用,并承諾為該學院的全日制學生提供辦學補貼。再次是政府通過合作推進地方經濟升級。香港中大(深圳)不僅培養深圳市、珠三角地區乃至全國現代化建設中急需的專業人才,還加強與深圳市的科研合作,建立世界級實驗室,并與深圳市合作參與國家重點科研計劃。

3.地方企業采取積極防御型管理策略。隨著粵港澳大灣區經濟的快速發展,當地企業對中外合作大學及其畢業生的社會適應性提出了更高要求,在中外合作辦學的發展建設中發揮了重要推動作用。粵港澳灣區新建港校模式的大學重視與企業的戰略合作伙伴關系,一方面它可以為大灣區企業培養實用型的高層次人才,另一方面地方企業也可以為高校發展提供資金等資源。香港中大(深圳)成立后,其深圳研究院積極開展教育、科研及產業化工作,加快與深圳及珠三角地區在科研、培訓、產業化等領域的合作步伐,目前與企業和相關研究院在計算機視覺、自然語言處理和機器學習等人工智能領域展開深度合作,推動科研成果的產業化,并致力于與深圳企業開展研發合作,促進粵港澳地區的經濟轉型。

4.廣東高校采取維持型管理策略。大灣區新建港校模式的中外合作大學具有獨立法人資格,一般不受中方合作高校的直接領導,受到的體制內限制力度也相對較小。在辦學過程中,它們具有較高的獨立性,可以相對自由地發展學校事業。因此,中方合作高校主要采用維持型管理策略,這對廣東省地區乃至粵港澳大灣區整個教育區域的生態改革都非常有利。在深圳大學與香港中文大學的合作辦學過程中,雖然深圳大學作為合作方在合作辦學申請、董事會設立等籌建事宜上承擔主要責任,但在實際辦學過程中根據《中外合作辦學條例》的要求,深圳大學的其他管理和發展方面的涉及則相對較少。

(三)中外戰略聯合模式的利益相關者管理策略

1.政府組織采取進攻型管理策略。在中外戰略聯合模式的合作大學中,政府組織基于國家政治或地方經濟發展等戰略需求,采取積極進攻型管理策略。與前兩種模式相比,政府組織發揮了更大的影響力作用。深圳北理莫斯科大學承載著國家“一帶一路”人才培養的使命,致力于開展精英教育、高水平的科學研究和創新活動,為中俄戰略合作與區域經濟社會發展培養高質量的創新人才,并提供高水平的學術成果。該校最初是由莫斯科大學向中國提出在中國境內聯合創建大學的建議,在我國教育部和深圳市人民政府的推動下,選擇北京理工大學作為合作辦學伙伴,成為國內第一所引進俄羅斯優質高等教育資源的、具有獨立法人資格的中俄合作大學。地方政府在管理和籌建中發揮了重要作用,延用灣區新建港校模式的積極搖擺型策略,高度重視中外合作辦學工作,提供土地、資金和建設等資源支持。

2.中方與外方高校采取積極搖擺型管理策略。與灣區新建港校模式不同,中外合作高校采用積極搖擺型的管理策略。合作高校計劃共同建設多種形式的科研平臺,設立高層次創新科研團隊,承擔重點科研項目,推進基礎科學研究和前瞻性科技創新研究。籌建過程中,深圳市政府主導,北京理工大學負責考察、選址、合作細節洽談、簽訂協議和申辦等具體籌備工作;莫斯科大學則主要負責新校的教學和科研工作,通過全球范圍內的人才招聘,重點引進國際知名學術大師團隊、領軍人才和優秀青年教師,以及以俄羅斯科學院院士為代表的高層次科研團隊,努力打造世界級師資隊伍。目前,深圳北理莫斯科大學有超過一半的教師來自莫斯科大學。此外,根據專業需求,該校還面向全球招聘教師,初步形成了以莫斯科大學教師為主體的國際化教師隊伍。

3.地方企業采取積極防御型管理策略。采用中外戰略聯合模式的大學與國家和地方經濟發展密切相關,直接服務于粵港澳大灣區和深圳市科技產業集群。地方企業作為預期利益相關者中的優勢型,基于合理性和影響力,采取積極防御型的管理策略,極大地促進了中外合作辦學機構的發展。與灣區港校聯合模式相似,中外戰略聯合模式注重與國家和地方產業發展的結合,但更強調科研和人才培養的全方位戰略合作。深圳北理莫斯科大學以國家和地方的教育、科技合作以及區域經濟社會發展需求為基礎,推動學科交叉融合和科學布局。該校在國家、廣東省以及深圳市亟需的高科技領域開展前瞻性科技創新研究,形成了高水平的科研成果。此外,企業還可以為高校發展提供資金等資源。如李嘉誠捐款1.3億美元給以色列理工學院,促成以色列理工學院與汕頭大學就合作創建廣東以色列理工學院達成合伙意向。

五、結論

在粵港澳大灣區的3種中外合作辦學模式中,各種利益相關者都能發揮不同程度的推動作用。從利益相關者的角度來看,政府、中方合作高校、外方或港方高校以及地方產業相關方在3種模式的中外合作學校籌建中采取了不同的管理戰略。政府組織從中外聯合學院模式的積極防御型策略到灣區港校聯合模式中的積極搖擺型策略,再到中外戰略聯合模式中的進攻型策略,直接推動了中外合作辦學機構的籌建,主導作用逐步加強,影響力也越來越大。中方高校在非法人資質的中外聯合學院中發揮了決定性作用,而在具備獨立法人資質的合作模式中,其主要作用的發揮在申報建設方面,其他方面則相對較弱。灣區港校聯合模式中的港方高校則采用進攻型策略,在其他兩種模式中外方或港方高校在中外合作辦學機構的申報和創辦中起到了推波助瀾的作用,負責教學與科研資源、師資力量等方面。大灣區地方企業通過人力資本和科技創新發展來推動高等教育的發展,合作機構則以科研技術帶動產業升級,以回饋地方企業。由于這三種模式對地方產業的影響范圍和程度不同,地方企業在影響相對有限的中外聯合學院模式中采取維持型策略,而在影響較大的后兩種模式中則傾向于采用積極防御型策略,直接參與并提供科研辦學資金支持。