以問題解決的教學路徑引導學生學會學習

郭瑋 李丹丹 李歡

摘? 要:《義務教育英語課程標準(2022年版)》強調學習能力是課程核心素養的四個方面之一,是核心素養發展的關鍵要素。學習能力的發展有助于學生掌握科學的學習方法,養成良好的終身學習習慣。本文分析了中國小學生在英語學習過程中常見的一些共性問題,從中進一步探究學習策略培養的缺失現狀,并嘗試通過以問題解決為導向的單元整體教學設計,促使學生逐步掌握認知、交際、情感管理等學習策略,積極探索語言學習規律。單元教學案例展示了教師依托語篇為學生示范運用不同策略解決英語學習問題的過程,幫助學生在未來的語言實踐中根據不同情境進行遷移,學會學習、終身學習。

關鍵詞:學習能力;策略運用;問題解決

問題提出

筆者在日常教學中發現,雖然不少小學生在英語學習上花費了較長時間,但他們的學習效果卻不盡如人意。究其原因,一部分是因為學生缺乏良好的學習態度、動機、習慣等,但更突出的問題是許多學生不知道使用什么學習方式和方法來提高學習效率。盡管有部分學生知道一些常見的學習策略,如課前預習、課后復習、借助圖表來歸納知識等,但他們對語言習得特有的策略并不熟知,更無法組合運用不同策略來解決英語學習中較為復雜的語言問題。

《義務教育英語課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課標》)指出,教師可以結合教學內容,分階段為學生示范不同策略的使用方法,并引導學生在語言實踐活動中模仿使用和組合運用多種學習策略(教育部,2022)。本案例依托北京第二實驗小學“指向問題解決的英語教學實踐研究”總課題,結合外研版小學《英語》(一年級起點)六年級下冊Module 8的學習內容,聚焦學習策略中的認知策略、交際策略和情感管理策略的培養,探討如何使用驅動性問題引導學生根據自己的學習情況使用恰當的語言學習策略來提高學習效率,實現從“學會”到“會學”。

小學生在英語學習中的常見問題

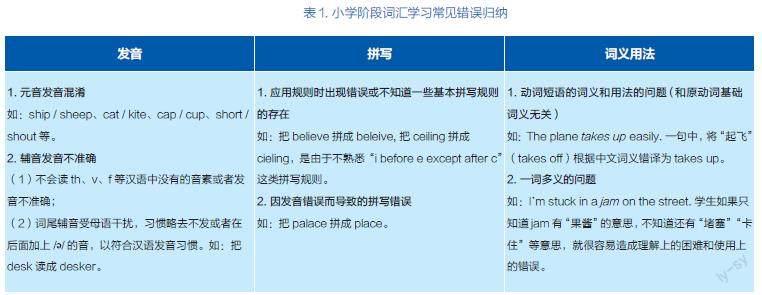

Chang(2001)指出,由于漢語發音的特點以及表達方式的區別,中國人在學習英語詞匯時,經常在語音、拼寫、詞義用法等方面出現錯誤,從而在交流的過程中產生歧義,造成誤解。這些錯誤在小學英語學習的過程中同樣也是屢見不鮮的。筆者從單詞發音、拼寫、詞義用法等方面對小學生詞匯學習的常見錯誤進行了簡單歸納(見表1)。

基于問題解決的單元整體教學設計

1. 診斷學生語言學習中的共性問題

在日常英語教學中,筆者通過記錄學生作業、課堂發言以及分析調查問卷等途徑,總結出學生在英語學習中常見的錯誤,主要表現在單詞發音、單詞拼寫和詞義理解等方面。同時,筆者也了解到不少學生不能積極、正確地面對自己在英語學習時出現的錯誤,由此導致未能形成分析錯誤并反思改正的學習習慣,無法找出錯誤的原因,英語學習的效果自然不盡如人意。“怕犯錯誤”的心態還會打擊學生學習英語的信心,使他們不愿意積極參與課堂活動,抵觸在課堂上用英語進行交流,學習態度方面也出現了一些問題。以上問題均反映出學生不能適時反思和有效運用、調整英語學習策略。

《課標》界定了義務教育階段的學習策略概念:元認知策略有助于學生計劃、監控、評價、反思和調整學習過程,提升自主學習能力;認知策略有助于學生采用適宜的學習方式、方法和技術加工語言信息,提高學習效率;交際策略有助于學生發起、維持交際,提高交際效果;情感管理策略有助于學生調控學習情緒,保持積極的學習態度(教育部,2022)。教師要將對學習策略的指導貫穿于教學設計中,引導學生在學習語言的同時掌握學習策略,探索適合自己的學習方法,保持積極的學習態度,提高學習效率。

2. 選取對共性問題有指導意義的語篇素材,挖掘其內涵

現行的各版小學英語教材中,從小學生的視角來討論外語學習方法的語篇非常少,但也有語篇可加以利用。例如,外研版小學《英語》(一年級起點)六年級下冊Module 8 Unit 1 Why do you have cups on your head? 的語篇內容生動有趣,適合用來討論小學生語言學習中的一些共性問題。

本單元以“Why do you have cups on your head? ”為核心語篇,又補充了其他幾個不同模態的語篇類型。每個語篇中的主人公都碰到了語言學習的一些困難,造成了交流的誤會。下面就以主語篇為例來分析。

What:同學們組織了一場棒球賽,賽前Amy請Lingling準備棒球帽。但Lingling錯把cap聽成了cup,結果帶著杯子來參加球賽。小伙伴們并沒有責怪她,反而還把杯子頂在頭上當帽子,用這種幽默方式化解了Lingling的尷尬。

Why:當Lingling因為聽錯單詞而鬧出笑話時,小伙伴們用包容、樂觀的態度接納了這個小錯誤,同時機智地解決了問題。語篇涉及英語交流中常見的語言錯誤,容易引起學生的共鳴。同時語篇還強調“It’s easy to make mistakes with English words.”旨在告訴學生,學習英語時不怕犯錯,要學會用良好的心態面對錯誤并積極解決。

How:該語篇屬于配圖故事,時態為一般過去時。故事情節生動有趣,貼近學生的實際生活且有教育意義。

本單元的語篇屬于“人與自我”主題范疇的“生活與學習”主題群。子主題內容是“樂學善學,勤于反思,學會學習”。基于上述分析,筆者把本單元的主題提煉為“Learn from mistakes”。

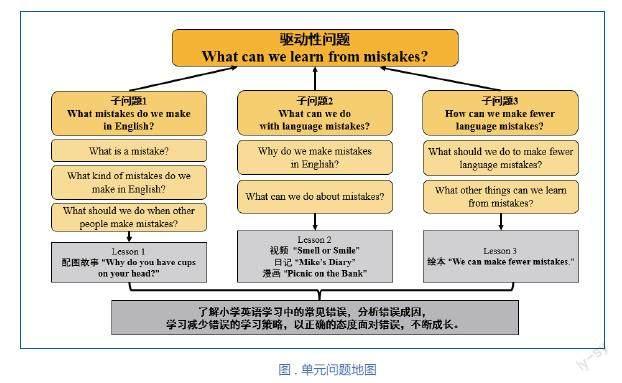

3. 利用單元問題地圖,引導學生嘗試解決問題

“問題地圖”(Question Map)是一種把核心驅動性問題進行分解的可視化呈現方式,是一種類似路線圖的工具。問題地圖的最上層是單元驅動的大問題,在驅動性問題的下一層,有數個圍繞What或How提出的子問題;在子問題下,又會有若干個小問題組成的問題鏈。學生正是基于從下至上不同層級的問題探究,最終達到解決核心驅動性問題的目的。

(1)提出真實的驅動性問題

本單元的學習是以問題解決為導向的單元主題教學,驅動性問題是核心要素,對學習的過程和結果產生直接影響。優質的驅動性問題具有真實性和挑戰性,能夠調動學生的高階思維,因此教師要設計有效的、開放的驅動性問題以促使整個單元主題活動持續開展。

結合教材中的語篇內容以及學生的實際需求,筆者將單元驅動性問題設定為“What can we learn from mistakes?”學生通過完整的單元學習嘗試來回答這個驅動性問題。在此過程中,學生不僅能夠歸納并分析英語詞匯學習中常見的錯誤類型及其成因,同時能夠學會用積極的心態面對英語學習中出現的錯誤,采用正確的學習策略解決問題。

(2)圍繞驅動性問題拆解子問題

問題解決導向的單元主題教學強調學生通過親身參與和實踐來解決真實問題。問題解決的過程也是對驅動性問題下子問題的求解過程,子問題的設計對于實現知識的深度理解具有重要意義(蔣雄超,2022)。子問題服務于驅動性問題,由學生在討論、解決驅動性問題的過程中生成,經提煉和歸納得出;子問題的設計并非基于知識的分解,而是圍繞驅動性問題進行的拆解。如本單元教學中,圍繞驅動性問題“What can we learn from mistakes?”提出的三個子問題分別是“What mistakes do we make in English?”“What can we do with language mistakes?”“How can we make fewer language mistakes?”上述三個子問題層層遞進,從認識錯誤到正視錯誤,再到通過有效的學習策略減少錯誤,指向對單元驅動性問題的解決。

(3)通過合作探究找出問題的答案

在實際學習過程中,學生可以從不同的角度尋求驅動性問題和子問題的答案。教師可利用單元問題地圖,引導學生將自主探究與小組合作探究相結合,將教材內容與實際生活相關聯,拓展探究的深度,并從不同角度得出個性化的問題答案。本單元的問題地圖如圖所示。在第一課時,學生從教材文本中發現語言學習的常見錯誤,引出本單元的主題;在第二課時,學生學習多模態語篇,從生活場景中歸納出語言學習常見的錯誤類型并分析成因;在第三課時,教師結合小學階段英語學習的特點,指導學生探究減少語言學習錯誤的方法。三個課時的教學目標層層深入,從初步感知單元主題,到深入理解單元主題,最后升華單元主題并形成新的認知,共同指向驅動性問題的解決。在落實課程育人導向方面,教師在鼓勵學生不怕錯誤、接納錯誤,從錯誤中汲取經驗的同時,引導學生探究語言學習的共性問題,掌握有效的學習策略,提升學習能力。

以問題解決為導向,提高學生學習能力

1. 利用多模態語篇,培養學生的認知策略

如上所述,本單元的語篇都圍繞語言錯誤及由此產生的交際誤會展開。教材主語篇(語篇1)中的誤會是由于Lingling混淆了cup和cap的讀音而導致的。結合學生英語學習中常見的錯誤類型,教師又補充了三個多模態語篇(如表2所示)。

筆者結合語篇2和語篇3,分析主人公出現讀音混淆和拼寫錯誤的原因,引導學生主動發現并總結單詞發音規律,嘗試借助拼讀規則朗讀單詞。筆者結合語篇4,幫助學生養成在語境中理解、習得詞匯的能力。在語篇學習的過程中,教師利用語篇中不同場景出現的真實問題,引導學生深入思考問題產生的原因以及如何采用有效的學習方法來避免類似問題的出現。學生通過小組討論和分享交流個人學習經驗,給出了實用的學習建議,如結合上下文語境判斷詞義、多聽多讀等。教師也會適時結合《課標》中對于一級、二級學習策略的內容要求,加以引導和補充。

2. 通過小組合作探究,發展學生的交際策略

在本單元的學習過程中,教師始終鼓勵學生能夠積極與他人合作,共同完成學習任務,并在此基礎上有意識地培養學生的交際策略。首先,教師引導學生借助非語言信息線索理解他人表達的內容。教師在授課過程中,利用單元中不同模態語篇設置不同的問題,幫助學生認識圖片、手勢、面部表情、聲調等非語言內容的交際意義。其次,教師引導學生自主運用補償策略進行交流。所謂補償策略,就是學生在真實交際過程中,經常采用的“推理”和“迂回”方法,以達到交際成功的目的。例如,小組活動中,當學生遇到不懂的詞匯時,可以根據上下文或有關話題內容的常識進行猜測和推理;在無法用準確的英語進行交流時,學生可以借助手勢或略去不會說的部分等迂回方式,達到交流的目的。問題導向的主題單元學習是以學生真實存在的問題為驅動的,因此為語言的學習創造了真實而有意義的情境,也自然而然地促進了學生的語言建構及交際策略的生成。例如,學生在閱讀故事或觀看視頻后,教師可以組織學生進行小組合作解決單元子問題,小組成員內部分工,分別擔任組長、記錄員、匯報員等角色,集體完成任務。因為學生要運用英語進行真正的協商溝通和問題解決,所以要思考如何更好地使他人準確理解自己的意圖,既要選擇恰當的語言,又要采用其他補償策略。這種超越機械性操練的真實交流能有效提高學生的交際能力,幫助他們形成并掌握交際策略,既是學習語言本身,又是用語言在學習。

3. 通過探究主題意義,提升學生的情感管理策略

以問題解決為導向的單元主題教學能有效提升學生的情感管理策略。本單元主語篇及補充語篇均提倡以理解、包容的心態面對語言錯誤,教師以此向學生滲透情感管理策略,如《課標》中列舉的敢于開口,表達中不怕出錯;在英語學習中保持積極態度和自信心等。對比課前和課后的問卷調研結果可見,學生在本單元的學習中深入探究了主題意義“Learn from mistakes”,在對待語言錯誤的態度上有了顯著改善。更多的學生認同在英語學習中出現錯誤是正常現象,并把犯錯看作是好事,能夠反思并仍愿意繼續嘗試;更多的學生在面對他人的錯誤時,能持有包容、理解的態度,認識到要從別人的錯誤中汲取經驗。

此外,教師還利用各種渠道和方式幫助滲透其他的情感管理策略,如樂于與他人分享學習資源和策略方法。教師鼓勵學生把單元所學在社交平臺分享,在更大的范圍內與更多同伴開展英語學習交流,分享學習心得和經驗,共同從錯誤中吸取教訓、 獲得收獲和體會成長。

結語

總之,“Learning to learn skills”是關乎學生是否能夠成為獨立學習者,養成良好終身學習習慣的重要能力。教師可以嘗試選取相關的語篇素材,提取適切的驅動性問題,引導學生在解決此問題的過程中,樹立正確的英語學習觀,優化學習行為,提高學習效率。

參考文獻

Chang, J. 2001. Chinese speakers [A]. In M. Swan & B. Smith (eds.). Learner Engslish: Teacher’s guide to interference and other problems (2nd ed.) [M]. Cambridge: Cambridge University Press: 310—324

蔣雄超. 2022. 驅動性問題視角下項目化學習中子問題的分解設計[J]. 教學與管理, (14): 26—28

教育部. 2022. 義務教育英語課程標準(2022年版)[S]. 北京: 北京師范大學出版社.