優化作業設計 落實英語學習活動觀

湯青 唐文潔

摘? 要:作業設計在教學中發揮著回應目標要求、診斷教學成果的作用。本文結合案例,從作業在單元學習活動鏈中的功能、課時作業與單元表現性評價任務的關系、大單元情境化作業設計三個方面進行闡述,探索在單元學習活動鏈中,作業如何實現前后關聯、環環相扣,從而緊密結合語言、文化、思維三者,促進學生的自主學習與合作探究。

關鍵詞:作業;單元設計;學習活動;表現性評價;英語學習活動觀

在單元教學環節中,作業設計是一項重要的任務,需要不斷回應教學目標要求、診斷教學成果。作業設計也是一項學習活動設計,教師在實踐中要嘗試以單元為單位,以意義為中心,借助核心問題(essential questions)進行設計。核心問題指向單元核心內容,反映學科核心思想,能引發學生對主題意義的深入探究。作為單元學習活動鏈上的重要節點,作業設計要以語境為依托,以評價促進學習為宗旨,以學生語言運用的行為表現為抓手。

作業在單元學習活動鏈中的功能

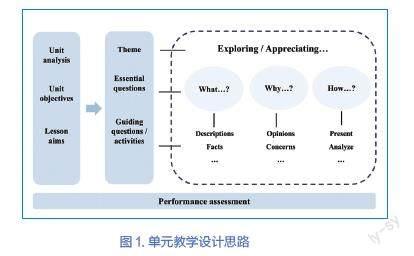

單元學習活動是個性化詮釋主題意義(theme)的學習過程。教師要通過單元分析,圍繞主題意義,確定單元目標;借助貫穿于每個課時的核心問題,明確單元主題解讀的角度,促使學生的體驗、感悟螺旋上升;通過課時目標分析,設計引導性問題(guiding questions)與學習活動。引導性問題為回答核心問題提供重點和方向,鼓勵學生更深入地思考所學主題。學生通過學習活動,在探索引導性問題答案的同時,深入理解單元語篇的主題、內容、文體結構、語言特點、作者觀點等細節。單元的表現性評價任務(performance assessment task)是單元設計的重要考量,也可以將其看作單元長作業,所有課時的語言和思維重量最終在此匯聚。單元教學設計思路如圖1所示。

單元學習活動因為彼此之間的邏輯關系形成了單元學習活動鏈。單元學習活動鏈中,學習理解、應用實踐、遷移創新類活動環環相扣,語言、文化、思維三者緊密結合。

1. 作業在單元學習活動鏈中的功能

作業給學生提供了主動探究的契機,能引導學生整合語言知識和技能,豐富文化體驗和經歷。英語作業在單元學習活動鏈中的主要功能如下:

(1)強化情境,深化主題

從主題、話題、問題的角度來看,單元作業設計圍繞主題意義的探究,教師可通過布置不同形式的作業,要求學生基于真實情境完成不同的任務。真實學習的發生需要解決問題,更需要提出問題。完成作業的過程就是學生提出問題、解決問題的過程。作業給予學生時間和空間去主動參與深化主題理解的活動,并和其他課堂活動共同指向單元的核心問題。在這個過程中,作業對課堂活動起到總結和升華的作用。開放型作業給學生的思想“松綁”,讓他們在課堂學習成果上站穩,并繼續向上攀登,對主題意義進行更全面深入的探究,并且可以提出更高質量的問題。

(2)整合技能,建構知識

從語言、文化、思維的角度來看,英語作業可采取以讀促寫、以聽促說、以看促寫等形式,幫助學生整合語言技能,通過活動歸納和整理所學的語言知識及文化常識,用思維去“看見”知識之間的秩序和結構。

(3)延伸鋪墊,綜合學用

從理解、運用、創新的角度來看,課堂活動和作業活動形成互補。課堂活動和作業活動共同構成一個完整的課時,學習過程由從理解到運用、從分析到評價等各層次的問題引領,促使學生的思維實現由低階到高階的穩步發展。同時,作業也是不同課時間的“緩沖地帶”,可以作為上個課時的延伸,也可以作為下個課時的鋪墊。教師可以在作業中用應用實踐類活動去檢測學習理解類教學目標的達成情況,還可以用應用實踐類活動鋪墊必要的語言和文化背景知識,為后續的遷移創新類活動做好準備工作。

2. 實踐案例分析

下面以上外版高中《英語》(選擇性必修第二冊)第一單元 Scientists第一、第二課時的作業為例具體闡述聯結學習活動的單元作業設計思路。本單元通過五個語篇介紹了不同時代、不同性別和不同研究領域的科學家,展示其經歷、成就及精神品質。

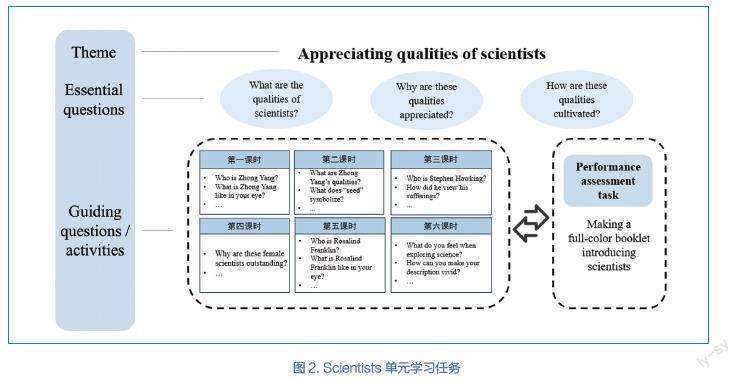

本單元的主題意義探究圍繞“Appreciating qualities of scientists”展開,包含三個核心問題:(1)What are the qualities of scientists? (2)Why are these qualities appreciated? (3)How are these qualities cultivated? 教師立足語篇分析,設計指向表現性評價任務(即制作科學家簡介手冊)的引導性問題與學習活動(見圖2),引導學生逐步探究核心問題,形成對科學家品質的深度理解。

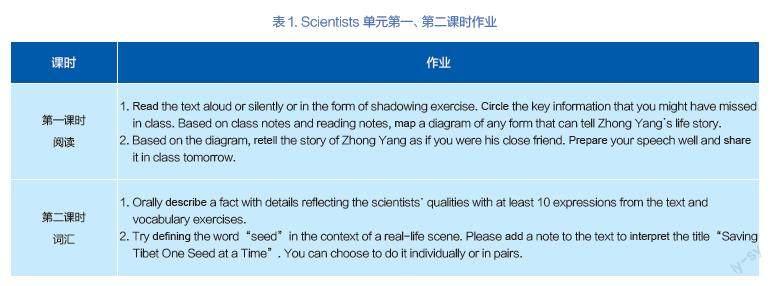

教師根據單元學習任務設計了每個課時的課時作業,并給予學生充分的自主選擇機會,幫助學生有序銜接課內外學習,兼顧基礎知識習得和綜合能力發展。第一、第二課時作業如表1所示。

第一課時閱讀課的作業要求學生再次閱讀課文,自行判斷課文內信息的重要性,結合課堂筆記,用圖表梳理信息,并以Zhong Yang好友的身份復述他的事跡。這里就是用應用實踐活動去檢驗課堂學習理解活動的學習成效。

第二課時詞匯課的第二項作業要求學生結合生活經驗解釋單詞seed,并且給課文加一條注釋,闡述課文標題。這個活動旨在引導學生通過seed這個單詞深度理解標題,能領會seed既是植物的種子,也寓意著祖國科學事業的希望萌芽。該作業既能幫助學生深化主題理解,也能促進學生的語言、文化和思維融合發展。

在兩個課時的作業中,學生參與閱讀、詮釋和評價等多種學習活動,并且能選擇適合自己能力的學習方式,通過個人或者小組結對的形式完成各項任務。此外,學生在完成課時作業時鞏固了課堂所學內容,也預習了后續的學習內容,使作業發揮了銜接課時的橋梁作用。

課時作業與單元表現性評價任務的關系

1. 課時作業與單元表現性評價任務對接

單元表現性評價任務是依據單元教學目標設計的,旨在評價學生對主題意義的理解程度和對所學知識的遷移能力。教師可采用逆向設計思路,把表現性評價任務作為單元學習的終點,每個課時作為學習旅途的“途經站點”。具體來說,教師可先思考單元學習的成果,即表現性評價任務的具體內容與要求,然后分解任務,通過設計每個課時作業的學習活動,實現課時作業與單元表現性評價任務的對接。

單元內各課時的學習活動與作業均涵蓋了學習理解、應用實踐和遷移創新的活動類型,為學生完成單元表現性評價任務做好有序鋪墊。因此,單元表現性任務不僅是評價任務,也是綜合性、實踐性的語言學習活動,貫穿整個單元的學習過程,幫助學生循序漸進地發展能力,形成學科核心素養。由表2展示的表現性評價任務關鍵詞示例可見,pick—analyze—comment—create (questions) 等一系列跨越課時的學習活動和作業反映出語言和思維活動的銜接和進階。

2. 實踐案例分析

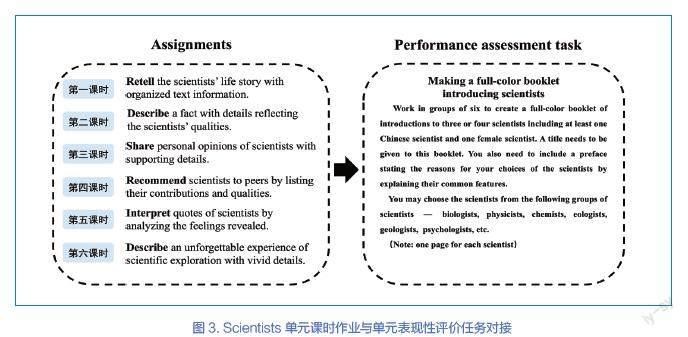

如圖3所示,教師將表現性評價任務分解到不同課時的學習活動和作業中,進行持續性的評價設計。

Scientists單元的表現性評價任務是制作科學家簡介手冊,任務必須包括的信息有basic information of the scientist (name, birthplace etc.)、a picture of the scientist、an introduction to his or her life story in the form of a timeline or a table、the significance of his or her contributions、two important facts reflecting his or her qualities、a quote from the scientist、your own opinion of the scientist。

單元每個課時的作業都對接了表現性評價任務的部分內容。課時作業以多樣的形式呈現,作業活動目標的制訂涉及不同的學習表現行為,涵蓋不同思維層級,包括學習理解類(retell)、應用實踐類(describe、share、interpret)和遷移創新類(recommend)活動。作業活動涉及不同語言技能,前后具有邏輯聯系,難度螺旋上升。例如,第二課時要求學生描述能反映科學家品質的細節,第三課時要求學生用細節支撐個人對科學家的觀點,第六課時要求學生用生動的細節描述自己的科學探索。學生在作業的學習任務中,明白細節的重要性,學會利用細節支撐語篇內容、評估證據,與個人經歷建立有意義的聯系。

課時作業的答案開放多元,學生在解決問題的過程中建構意義,用探究和論證為科學家簡介手冊的制作做好充分的準備工作。學生在完成表現性評價任務的同時,也在反思自己在單元學習過程中的收獲。

大單元情境化作業設計

《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》指出,英語學習活動應該體現綜合性、關聯性和實踐性的特點(教育部,2020)。為保障學生在單元學習中不斷積累、運用、感悟、內化,逐步加深對主題意義的理解,教師也需要在作業設計中落實活動觀,加強課時作業間的邏輯關系,體現單元作業在主題意義、語言知識、學習策略等方面的遷移性,強化作業的聯結。

1. 單元作業設計的四個聯結

指向英語學習活動觀的單元作業設計要做到四個聯結,即增強課時之間的橫向聯結,關注單元之間的縱向聯結,鼓勵不同學科之間的內向聯結,推動學科與生活之間的外向聯結。因此,教師要設計能體現四個聯結的大單元情境化單元,使作業構成立體的網絡結構,體現學科育人。

課時之間的橫向聯結是指利用作業活動關聯單元主題下的不同語篇,旨在鼓勵學生通過梳理、分析、判斷、內化、運用、推理、論證、創造等思維活動探究語言知識、主題意義和文化內涵。

單元之間的縱向聯結是指學科知識的結構化搭建。結構化的知識能幫助學生高效建構知識體系,有效遷移運用。單元作業設計可要求學生整合不同單元的思維導圖或信息結構圖,完成對跨單元信息的獲取與梳理、概括與整合、內化與運用。

不同學科之間的內向聯結是指用不同的學科知識去解決生活中的問題。解決生活中的問題需要不同學科知識的“協同作戰”,而分科式教育在一定程度上割裂了學生與真實世界的聯系。其實,英語教材語篇本身就涉及大量的跨學科知識,教師在設計作業時也可以從這個角度思考,通過跨學科作業設計推動學生的深度學習,整合英語學科與跨學科知識,解決現實問題。

學科與生活之間的外向聯結是知識和經驗碰撞產生的“化學反應”。英語作業通常都基于生活中的真實情境。教師要通過單元作業設計,鼓勵學生走入電影院、科技館、博物館、紀念館、展覽館等場所,把所學知識與生活經驗緊密聯系起來。聯結生活的作業設計應指向學生的終身發展,能引導學生帶著通過單元學習生成的思考去觀察社會、反思生活。

2. 實踐案例分析

大單元情境化作業設計要緊緊圍繞主題意義的探究。為幫助學生在學習過程中完成意義建構、發展多元思維,單元作業設計要從封閉的單一語篇走向開放的信息空間,包含能體現上述四個聯結的作業內容,從而促使學生在真實、豐富的情境中,通過自主、合作和探究的學習方式深入建構單元主題意義。

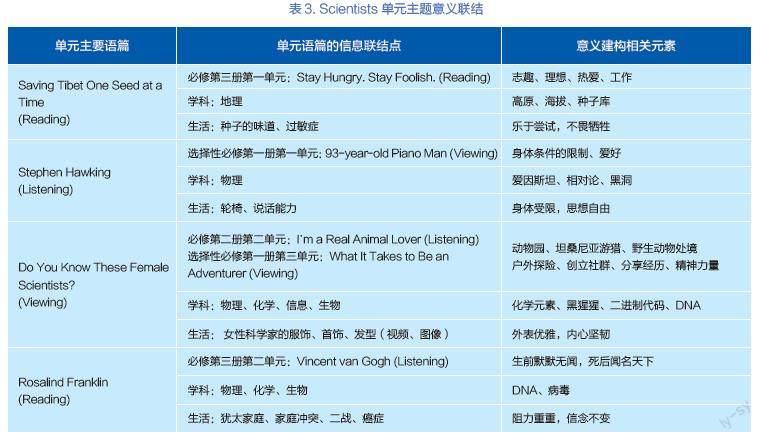

表3展示了Scientists單元主題意義聯結點,包括教材不同單元的相關語篇(單元之間的縱向聯結)、科學家所從事的相關學科(不同學科之間的內向聯結)以及有關的日常生活信息(學科和生活之間的外向聯結)等。

教師基于表3梳理的聯結點,設計了單元學習活動和作業,旨在引導學生把握文本大意,從客觀的角度了解科學家的人生經歷,并能站在作者的立場細讀文本,體會描寫科學家相關細節的意圖,最終能夠聯系科學家的品質,自主反思并改善自己的行為。

例如,教師針對本單元語篇“Rosalind Franklin”設計了相關作業:Teach back the story of Rosalind Franklin. You are encouraged to incorporate the knowledge you have obtained from history, physics, chemistry or biology class. You can also compare her story with the story of Vincent van Gogh. You can choose to do it individually or in groups. 這項作業涉及不同學科之間的聯結,鼓勵學生用跨學科知識來深度學習科學家的故事。學生還可以進行同一主題下不同語篇的比較和邏輯推理,找到科學家的相同品質。最后,學生選擇以個人或小組形式扮演“課堂小老師”的角色,還原真實語言交際。

結語

作業是教師診斷教學和評價學習的契機,也是學生交流想法和提升思維的平臺;是觀察世界和理解文化的體驗,也是建構知識和拓寬視野的方式;是踐行英語學習活動觀的重要一環,也是落實核心素養的必經之路。因此,優化單元作業設計具有重要的意義。作業不是另起爐灶,而是渾然天成;不能急功近利,必須循序漸進。教師要秉持目標一致、形式多樣、分層遞進、反饋有效的原則(湯青,2018),在英語學習活動觀的指導下,有效設計高中英語單元作業。

參考文獻

教育部. 2020. 普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)[S]. 北京: 人民教育出版社

湯青. 2018. 高中英語單元教學設計指南[M]. 北京: 人民教育出版社.