建構主體視角下網絡激進女性主義的污名化行為研究

郭岱穎,王一帆

(中國政法大學,北京100088)

一、問題的提出

近年來,隨著互聯網的發展和普及,網絡用戶數量不斷增加。《中國互聯網發展狀況統計報告2022》顯示,中國的網民規模達10.51億。網絡的興起開創了全新的第四媒體,形成了不同的報道方式和傳播觀念,女性主義者曾對網絡寄予厚望,認為它的發展會改變女性在大眾傳媒中的弱勢地位,為女性提供說話的講壇[1]。有研究也證明了女性在新媒體中能夠獲得更好的發聲渠道和空間,同時女性能夠利用社交媒體聚合而形成特殊利益社群,在反歧視等方面發揮重要的作用[2]。這表明女性在社交媒體中占據一定的話語權空間,但網絡為女性價值所帶來的影響并非如想象中樂觀[3]。

在傳媒發達的時代,網絡用戶為滿足特定需要,在網絡空間中相互交流而形成具有共同目標的群體,這些群體的關系總和構成網絡中的虛擬社區[4]。在反對激進女性主義者的虛擬社區中,針對激進女性主義的污名化現象正在不斷產生與傳播,其中比較具有代表性的有“中華田園女權”(1)2015年以前并無“田園女權”的說法,網絡討論主要圍繞“中國女權主義”這類中性詞展開。但隨著2015年前后網絡上興起的對男性的指責,“中國女權主義”被打上激進標簽,形成意在與西方女性主義運動嚴格區分的“中華田園女權”。此后,各大媒體都發表了關于“中華田園女權”的文章,造成了一定的影響,具體的代表有2016年上海報業集團旗下界面新聞發表的《什么是中華田園女權》,澎湃新聞發表的《女性主義應反思“直男癌”這個詞是如何開始的》。時至今日,“中華田園女權”廣泛傳播,在百度搜索“田園女權”即可搜索到977萬個結果。等。“中華田園女權”脫胎于高度網絡化的社會環境,泛指發源于中國本土并且盲目偏激的女性或女性主義者,帶有相當的貶斥意味[5]。這種污名化是指某些具有特殊屬性、特質的個體或群體被貼上負面、貶損和侮辱性的社會標簽,導致大眾對受污者產生歧視和排斥的結果[6]。這種隱藏在網絡中的對偏激的女性或女性主義者的污名化過程構成了女性主義者在互聯網中爭取性別平等的另一種現象。

這種現象引發了本文思考:為什么網絡用戶會使用“中華田園女權”來污名化激進的女性主義者,這種污名化產生的動因是什么?有研究者認為這種污名化源于偽女性主義者,他們只關心個人利益,而不是致力于為女性群體爭取權益[7],杜云飛則將“中華田園女權”解讀為大傳媒時代下的無疆野馬[8],意指這種污名化是由激進女性主義者本身造成的。盡管過激行為并不值得肯定,但也不能簡單將其歸為激進女性主義者被污名化或歧視的理由。相反,這種掌握語言的權力一般把握在社會優勢群體手中,并通過刻板印象來稱呼弱勢群體以表達其偏見與歧視[9]。因此,這種對激進女性主義者污名化的主動權更多被掌握在優勢群體手中。

以往研究大多將污名化歸結于女性主義者的過激行為,忽略了建構起激進女性主義污名化話語的主體在其中的主動作用。因此,本文試圖從反對激進女性主義者(即建構起激進女性主義污名化話語的主體)的角度來解析污名化的“中華田園女權”是怎么建構出來的,及其主體建構者的行動邏輯是什么,以此解析網絡激進女性主義污名化的產生與動因。

二、研究對象與研究方法

(一)研究對象及樣本選擇

對于激進女性主義者的污名化現象廣泛存在于微博、知乎等網絡平臺,但多呈現比較松散的狀態,對其進行集中分析的難度較大,因此本文選擇反激進女性主義者比較集中的百度貼吧“女權吧吧”作為研究對象。百度貼吧“女權吧吧”創建于2012年,該貼吧聚集了大量聲稱“支持真女性主義,反對激進女性主義”的網絡用戶。目前貼吧的注冊會員近10萬人,發帖100多萬條,會員的信息交流與傳遞大多數圍繞激進女性主義展開,且大量存在“女拳”(2)女權的諧音詞,一般用于貶損激進女性主義,認為激進女性主義的言論是在“重拳出擊”。“女拳”原先是2011年TVB制作的電視劇名稱或是“女性拳擊”的簡稱,并無負面意思。2015年微博出現試圖將“女拳”與“女權”區分的博文,前者意指不加區分地敵視和攻擊男性。此后,“女拳”的“拳”除“拳術”的意思外,還與“義和拳”“拳匪”的歷史負面涵義掛鉤,詳情可見2017年馬小鹽署名發表的《女權主義,還是義和團式的女拳主義?》。時至今日,“女拳”一詞已經被廣泛傳播,在百度搜索輸入“女拳”即可搜索到3900萬個結果。“中華田園女權”等對激進女性主義的污名化現象。因此,“女權吧吧”是適合從反對者視角研究激進女性主義污名化的研究對象。本文針對“女權吧吧”進行數據收集、整理與分析,以深入分析激進女性主義污名化的產生及其動因。

(二)研究方法

本文主要采用文本分析法,試圖通過網絡用戶在“女權吧吧”中所發的帖子以及相應回復中的具體內容剖析其對激進女性主義者進行污名化的內在邏輯。在研究過程中主要借助Nvivo11.0中文版對資料進行分析,具體的分析步驟如下:(1)首先利用軟件對100份帖子樣本進行詞頻分析,并通過詞語云功能展現,詞語云中字號大小代表該詞出現的頻數,字號越大出現的次數越多,同時對高頻詞進行聚類,以此把握總體上激進女性主義者污名化的產生。(2)在軟件中仔細閱讀100份樣本帖,在聚類的基礎上對內容進行編碼,形成相應的樹狀節點和子節點。(3)編碼結束后,將形成的編碼進行比較,并進行比較與修改,通過合并與重組的方式使編碼更加準確。(4)對最終的編碼結果進行分析,并得出結論。

三、激進女性主義者的污名化狀況

(一)激進女性主義者污名化的主題分布

利用Nvivo11軟件對100份樣本帖的原始材料進行詞頻統計,在統計過程中過濾掉諸如“可能”“覺得”等無意義詞語,最終根據詞頻統計構成以下詞語云(見圖1)。

圖1 根據100份樣本帖構成的詞語云

根據圖1,首先可以發現“女權”一詞的出現頻率最高,表明“女權吧吧”中關于女性主義的話題熱度居高不下;其次,“男人”“女人”“女性”“男性”等有關兩性的詞也在頻繁出現,表明兩性之間的關系受到該貼吧網絡用戶的重點關注;再次,“孩子”“結婚”“彩禮”“家務”等在現實中與兩性相關且較具象的話題也呈現出高頻的特征,表明網絡用戶在討論過程中主要集中于具體的話題,而非抽象的話題;最后,“田園”“拳師”“打拳”等污名化詞語的詞頻也較高,表明“女權吧吧”中確實存在著對激進女性主義者污名化的情況。

由此可以看出,“女權吧吧”十分關注女性主義話題,熱衷于通過現實的具體問題對男女兩性之間的關系進行討論,而且在討論的過程中存在對激進女性主義者污名化的情況。因此得出結論,激進女性主義者的污名化主要產生于建構主體對現實具體問題中兩性關系的討論過程。

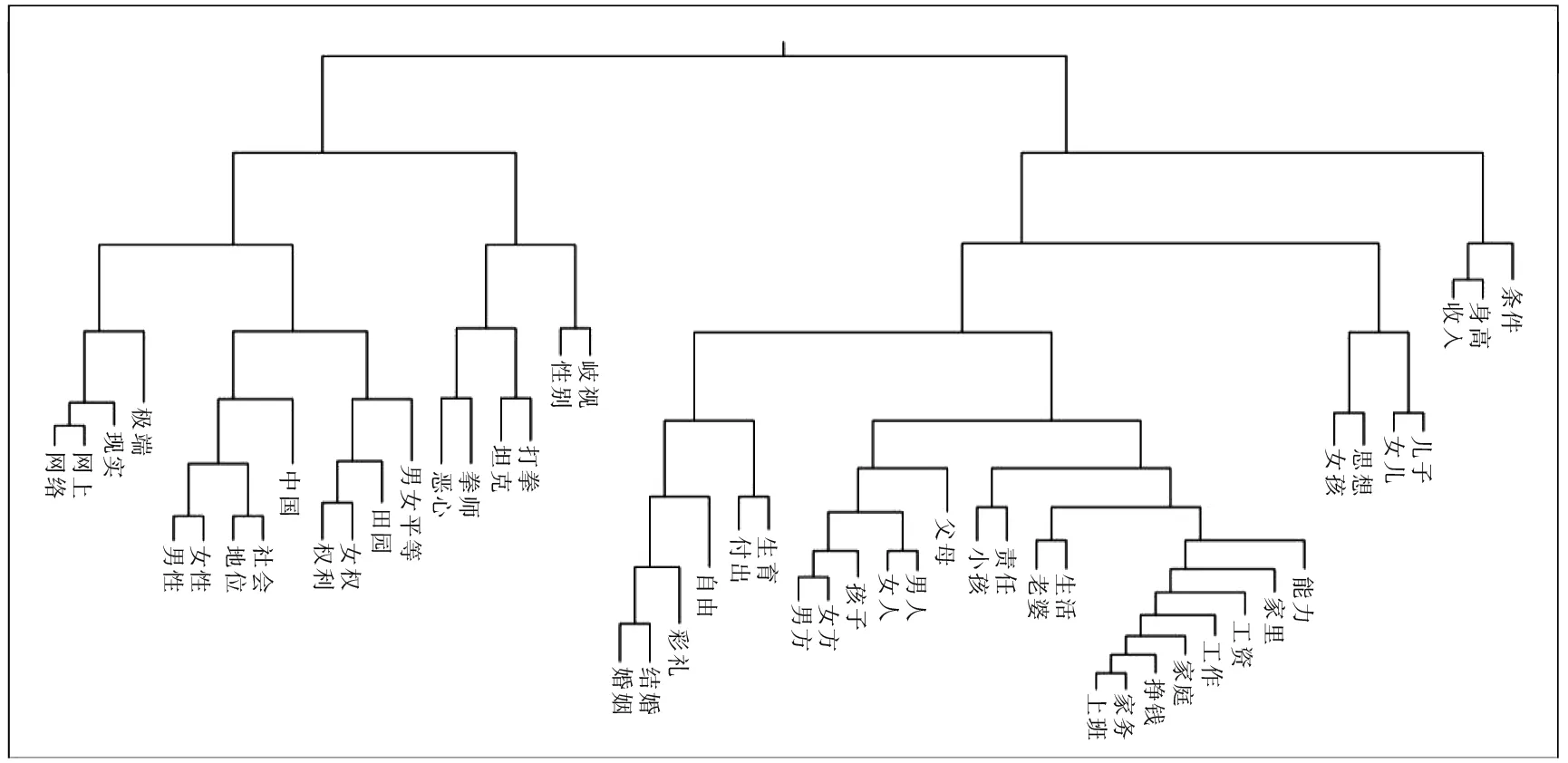

雖然詞語云可以直觀地呈現出“女權吧吧”話題的討論情況,但仍然呈現出模糊狀態,因此借助Nvivo11的聚類功能對高頻詞進行聚類,形成聚類圖(見圖2),最終聚成四類。其表明100份樣本中共形成四個討論主題:一是對中國兩性地位的討論;二是對激進女性主義者的討論;三是對于結婚后或家庭中兩性職責問題的討論;四是對于兩性找對象條件要求的討論。這四類討論話題形成激進女性主義者污名化的主要來源。

圖2 100份樣本中高頻詞的聚類圖

雖然利用詞語云與聚類的方式可以了解激進女性主義者污名化的產生,但難以具體與準確地展示污名化與具體討論內容間的關系,因此需要對相關的具體內容進行編碼與分析,在激進女性主義者污名化與具體討論內容之間建立聯系,把握激進女性主義者污名化的產生過程。

(二)激進女性主義者污名化的討論內容

貼吧是一個開放性的網絡社區,人員構成復雜,討論自由。如果直接對相關內容進行開放型編碼,會呈現出繁雜與混亂的局面,不利于分析激進女性主義者污名化與討論內容的聯系。因此本文的編碼主要是建立在聚類形成的四類討論主題的基礎上,忽略網絡用戶無關討論主題的相關言論,由此更加聚焦激進女性主義者污名化與討論內容之間的聯系。最終構建出4個樹狀節點和21個子節點(節點層次及材料信息見表1)。其中,“爭取女性特權”由編碼之初的“只爭取對自己有利的權利”和“只享受權利,不想付出”結合而成;“女性對男性有過分的物質要求”由編碼之初的“女性對男性存在物質要求”和“女性對男性有過分要求”結合而成;“男性養家,女性顧家”由編碼之初的“男性養家”和“女性顧家”結合而成。這源于在編碼比較過程中發現這三個方面的兩個節點之間具有較高的相似性,且參考點的重復率較高,因此將其進行了結合。

表1 節點層次及材料信息

通過子節點及其材料來源數和參考點數,可以判斷“女權吧吧”在四個話題中的主要討論內容,并在一定程度上可以呈現出討論主體的主觀認知。首先,就中國兩性地位的討論,討論主體認為男性比女性存在天然的優勢,這種由物質和能力等因素導致的不平等不屬于性別不平等;他們認為男女平等已基本得到實現,而且女性也由于其客觀情況受到額外的照顧,在一定程度上不利于男性。其次,針對激進女性主義者的討論中,討論主體主要認為激進女性主義者的目的在于爭取女性特權,歧視男性,且夸大女性的作用而貶低男性,并認為激進女性主義者因現實不受待見而只存在于網絡。再次,在婚后或家庭中兩性職責問題的討論中,絕大多數討論主體贊同“男主外、女主內”的分工方式,即使認為女性應該外出工作,也是建立在男性單方面養家的壓力大,需要女性協助的前提下;只有少部分討論主體認可男性與女性應該一起工作以及照顧家庭。最后,在兩性找對象條件的討論中,討論主體主要認為現階段女性對于男性有過分的物質性要求,例如房子、車子、彩禮等;同時還認為激進女性主義者對男性的身高等也有較高要求,認為其不切合實際。

以上四個主題的主要討論內容事實上表明,討論主體認為激進女性主義者在爭取權益的過程中矯枉過正,在男女平等基本實現的基礎上不能正視自身與男性之間的差別,企圖爭取更多的特權,進而侵占男性權利,導致男性開始趨于弱勢,使得男性在兩性共同生活的過程中需要付出更多的代價。

由此可以發現,建構起激進女性主義者污名化的主體質疑和批評部分激進女性主義者的偏激言論更多是在男性與女性的比較基礎上進行的,即對激進女性主義者的污名化行為是由于建構主體認為男性相對于女性開始趨于弱勢或權益受損進而對激進女性主義者進行的反擊。

四、激進女性主義者污名化的建構

(一)建構主體角度的污名化行為

網絡中激進女性主義者的污名化,作為一種消極的刻板印象,其產生主要有兩種解釋:一種是客體說,另一種是媒介說。客體說認為污名化形成的原因來自于被污者自身,而不是他人或處境等外部因素[11]。在這種解釋下,激進女性主義者污名化的形成源于其本身。姚溪等人從這個角度出發,將污名化歸結于激進女性主義者爭取權利過程中的過激行為[7]。而媒介說則認為激進女性主義者的污名化來自大眾傳媒的推波助瀾,其主要通過媒介議程設置深化刻板成見[12],從而讓受眾建構起一種對被污者的污名化認知。楊雨柯通過實證研究提出激進女性主義者在大眾媒介上被有意無意地誤導甚至商業利用,導致其被貼上標簽,進而實現污名化[13]。然而污名化是指“一個群體將人性的低劣性強加在另一個群體上并加以維持的動態過程”[14],這呈現出污名化是一個主動的過程。雖然客體說和媒介說在一定程度上能夠解釋污名的產生,但其忽略了污名化的主動性。而從建構主體的角度出發,其不僅能關注到污名化的主動性,同時還涵蓋了客體說和媒介說的解釋邏輯。

首先,在建構主體角度下,關注建構激進女性主義污名化話語的主體在污名化過程中所發揮的作用,展現出污名化是一個主動性的過程。其次,建構主體角度體現出客體說的解釋邏輯,即污名化行為的產生與客體有關。但有所不同的是,在建構主體角度下的客體不再是客觀實在的客體,而是其主觀認同中的客體,同時涉及建構主體對自身的主觀認同。這源于威·詹森在考察民俗中的污名化內容時的發現,這類存在污名化內容的民俗與認同關系密切,其主要源于一個集團對自己的看法,以及它推斷的其他集團對自己的看法和一個集團對其他集團的看法,以及它所認為的其他集團的看法[15]。再次,建構主體角度也體現了媒介說的解釋邏輯,即媒介雖然能夠在對一個群體的污名化過程中發揮重要的作用,但其主要是建構主體用來實現對一群體污名化的手段。這是因為媒介的控制與使用掌握在人的手中[16],而人們都試圖從中獲取權力來為自身的利益服務[17]。因此,媒介事實上是為主體服務的。由此,從建構主體角度出發探究激進女性主義者污名化現象,既可以展現出其主動性,貼合污名化的特征,同時又融合了客體說和媒介說的合理性解釋。這在一定程度上能夠對激進女性主義者污名化的產生做出更加合理與全面的解釋。

基于此,為考察建構主體如何在網絡上建構起激進女性主義者的污名化,首先需要探討建構主體對自身和激進女性主義者之間的主觀認同;其次需要探究其如何利用媒介建構起激進女性主義者的污名化;再次,結合建構主體的主觀認知和建構手段從根源上探究建構主體的邏輯與動機。這樣可以全面展現出建構主體對激進女性主義者進行污名化的主動過程,以此來解釋網絡中激進女性主義者污名化產生的動因。

(二)污名化的建構基礎——建構主體的群體認同

貼吧主要是用戶根據興趣愛好通過關鍵詞形式創建的趣源社群[18]。“女權吧吧”作為百度貼吧中主題貼吧的一種,其貼吧成員也是由于相同的興趣愛好并通過關鍵詞的形式聚合在一起。通過對“女權吧吧”中帖子樣本的關鍵詞進行分析可以發現,“女權吧吧”的話題主要集中于對兩性的討論。這可以確定,“女權吧吧”中的成員主體聚集進而形成一個趣源社區源于他們對兩性關系的興趣。同時,這種網絡趣緣群體是通過信息交流、情感分享和身份認同而構建起來的“趣緣”共同體[19]。因此,“女權吧吧”中關于兩性問題的討論可以折射出該貼吧成員的主體認同。其中,帖子樣本里涉及兩性主題的主要有以下兩個方面,一個是對中國兩性地位的討論,另一個是對婚后兩性職責的討論。這兩個討論內容主要呈現出以下三種主體認同。一是兩性地位基本平等論,認為在中國女性的地位已經得到提高,兩性基本實現平等。在這種認同之下,便會出現女性在兩性平等的基礎上仍然在繼續爭取權利,這種權利相對于男性而言是特權的認知。二是兩性地位不可能平等論,認為男女有別,兩性都有各自的分工,同時男性由于相較女性存在優勢,因而需要承擔更多的責任與義務,而男性的權利正源于此,所以兩性平等是不可能而且沒必要實現的。在這種認同之下,便會出現女性爭取權利的行為是違反規律的多余且愚蠢的行為的認知。三是平等無關性別論,認為現實中兩性的不平等現象不是性別造成的,而是由其他原因造成的。在這種認同之下,便會出現女性爭取權利無益于實現平等的認知。這三種主體認同構成了“女權吧吧”成員的群體認同。而激進女性主義者由于其過激的行為,無論在哪種群體認同下,都會被視為女性在爭取特權,從而無法得到“女權吧吧”中各個主體的認可與認同。因此,“女權吧吧”中的主體采取對激進女性主義者進行污名化的方式來展現自身的群體認同,共同表達自身對激進女性主義者的歧視與偏見。

(三)污名化的建構過程——形象再造與群體極化

那么“女權吧吧”中的貼吧成員是如何建構對激進女性主義者的污名化以表達群體認同的呢?對樣本帖子的內容進行分析發現,針對激進女性主義者的討論內容主要有兩個方面:一方面是對激進女性主義者本身的討論;另一方面是女性關于找對象要求的討論。在這兩個主題討論中,“女權吧吧”中的成員對激進女性主義者的污名化主要有兩種建構方式。第一種建構方式是貶低激進女性主義者本身的存在價值,以此來否定激進女性主義者追求女性權利的行為。例如,貼吧成員會大肆宣揚激進女性主義者在現實中是不受待見且雙重標準的。第二種建構方式則是在兩性對比中展開的,其主要用于表達激進女性主義者爭取權利的目的不在于追求平等,而在于追求凌駕于男性之上的權利,通過夸大激進女性主義者的過激性以及強調男性的權利受損來否定激進女性主義者追求女性權利的行為。例如,貼吧成員表示激進女性主義者在追求女性權利過程中存在歧視男性、忽視男性的作用等問題。通過這兩種方式,“女權吧吧”中的建構主體逐漸為激進女性主義者建構起“田園女權”“女拳”等具有貶義屬性和特質的污名。為何這兩種建構方式能夠給激進女性主義者帶來如此強的污名效果?本文將對此作進一步的解釋。

管健曾對污名化的過程進行歸納,污名化始于施加污名者對受污名者貼負面標簽的行為,隨后受污者的負面標簽在文化或心理上形成一種成見或思維定式,最終受污者被分離為 “他們”,形成污名化[20]。首先,“女權吧吧”中的建構主體貶低激進女性主義者本身存在價值的行為,事實上就是在給激進女性主義者群體貼上負面標簽的行為。同時,媒體具有對客觀現實進行再造的功能,能夠建構起一種可以影響受眾對客觀現實判斷的“象征性現實”[21]。“女權吧吧”中的建構主體對激進女性主義者貼負面標簽的行為,通過網絡這種新媒體,成功地在網絡上實現了對激進女性主義者的形象再造,構成了激進女性主義者負面的“象征性現實”,影響了受眾的客觀現實判斷。這在一定程度上使受眾對激進女性主義者形成一種負面的成見或思維定式。其次,“女權吧吧”中的建構主體對激進女性主義者的貼負面標簽行為,一般是在日常的具體事務和與男性比較的過程中進行的。這使得建構主體能夠容易將其所建構起來的話語與男性受眾的價值聯系起來,引起男性受眾的共鳴。同時網絡傳播主體的互動性和復雜性導致受眾因為某些人的精辟觀點而無理由追隨,極易形成從眾效應,形成群體極化現象[22]。而“女權吧吧”中男性受眾在對建構起來的話語產生共鳴的基礎上,容易無條件追隨建構主體的觀點,形成群體極化,形成“我們”的概念,進而將激進女性主義者分離為“她們”。由此,“女權吧吧”的建構主體便完成了對激進女性主義者貼負面標簽,形成刻板印象以及分離為“他群”的污名化過程,從而達到對激進女性主義者污名化的效果。

(四)污名化的產生——建構者主體的邏輯與動機

根據2011年全國婦聯主導的《第三期中國婦女社會地位調查主要數據報告》,性別歧視現象仍一定程度存在,婦女發展的社會文化環境亟須改善[23]。事實證明女性的社會地位仍有待提高與改善,但在激進女性主義者污名化建構主體的群體認同中,女性爭取權利不僅是多余的,而且還會損害到男性的權益。本文試圖利用社會性別理論對這種現象進行解釋。

波伏瓦在其著作《第二性Ⅱ》中表示,女人不是天生的,而是后天形成的[24]。這一論述被公認為性別研究中劃時代的論述,區分了性別的生理特征及其社會/文化屬性,認為性別身份是社會和文化建構的,而非與生俱來的[25]。女性在等級二元劃分的父權社會體系中,被社會建構為男性的絕對“他者”,其較之男性社會地位更低,難以得到尊重和重視[26]。相對于女性的“第二性”,男性自然而然地被社會建構為“第一性”。因此建構主體產生男性優于女性的偏見,出現了兩性地位不可能平等的群體認同,認為女性爭取權利的行為是多余的。男性的“第一性”地位也意味著其在現實生活中需要遵循“第一性”的行為邏輯,以滿足社會為其建構的“第一性”的要求。雖然在父權社會中,男性作為“第一性”是既得利益者,又是權力支配者,但“第一性”也構成了對男性的性別偏見[27],即男性不得不成為“第一性”,承擔“第一性”所需要付出的代價,而這種代價也是鞏固男性權力,使女性安心居于“第二性”所必需的。但隨著一部分被稱為“中華田園女權”的激進女性主義者的出現,其對男性提出了更高的要求,而男性除回應“第一性”的要求外還不得不為此付出更大的代價,導致其產生女性爭取權利的行為便是在損害男性權利的主觀認同。

因此,建構主體會通過污名化的方式來賦予激進女性主義者爭取權利行為的不正當屬性,以此來鞏固自身的“第一性”地位。由此可以發現,建構主體對激進女性主義者的“污名化”是由男性的“第一性”地位所驅動的,其建立在當前男性“第一性”、女性“第二性”的父權體制框架下。

本文通過研究發現,激進女性主義者“污名化”的建構主體雖然聲稱支持真正的女性主義者,僅反對激進女性主義者,但事實上并非如此,其仍然是在父權體制的框架下進行倡議,這并不利于女性社會地位的改善。因為,這種對激進女性主義者“污名化”的建構是在男性“第一性”的視角下進行的。

(五)污名化的內在邏輯——建構主體的“網絡共謀”

“共謀行為”在經濟學研究中指在非充分競爭的寡頭市場條件下,幾家大公司秘密協商定價、瓜分市場等違反反壟斷法的經濟行為。后在周雪光的發展下,“共謀行為”在組織行為學中表示監督方和代理方“共謀”以應對委托方的博弈過程,成為描述基層政府與上級政府相互配合,在占據信息優勢的基礎上采取各種策略應對更上級政府的政策法令和檢查監督的行為[28]。可以發現,無論是在經濟學還是組織行為學中,共謀行為都具備一個特征,即具有一定優勢的多個主體通過協商配合的方式維護和發展參與主體特殊的共同利益,其通常會損害社會的共同利益。

激進女性主義者污名化的建構主體在“第一性”的地位優勢下掌握網絡的話語權,通過網絡這一突破時間和空間的工具實現多主體討論(協商)形成兩性基本平等論、兩性不可能平等論和平等無關性別論三種群體認同,共同配合對激進女性主義者進行極化和形象再造,以污名化的策略賦予激進女性主義者爭取權利的不正當性,以鞏固和發展“第一性”給自身所帶來的利益與優勢,損害了女性的權益。這種建構主體在網絡上對激進女性主義者污名化的現象儼然符合共謀行為的特征。此外,這種共謀行為借助網絡工具的方式實現多主體的協商配合,將離散的個體整合成聯系密切的集體,使建構主體成為一個既松散又緊密的聯盟。其中,松散的聯盟是指網絡上的建構主體是由大量隨機的“弱連接”組合而成的關系網絡[29],協商配合的準入門檻較低;緊密的聯盟則是指,聯盟成員可以通過網絡突破時間空間限制實現協商配合。前者使污名建構者得以構建起一個龐大的共謀網絡,后者使共謀網絡得以發揮作用,最終完成對激進女性主義者的污名建構并實現廣泛傳播。這種利用網絡實現多主體共謀的行為,區別于傳統手段的共謀行為,是一種網絡共謀行為。因此,從建構者角度而言,對激進女性主義的污名化建構實際上是一種以維護和實現“第一性”共同利益而利用網絡進行的共謀行為。

五、結論

基于對“女權吧吧”中貼吧成員的討論內容發現,網絡上的建構主體在男性“第一性”地位的行動邏輯下,產生了兩性基本平等論、兩性不可能平等論以及平等無關性別論三種群體認同,進而完全否定激進女性主義者追求權利的行為。其主要通過“污名化”的方式來貶抑和侮辱激進女性主義者,為激進女性主義者追求權利的行為賦予不正當的屬性,以此來表達自身對該行為的歧視與偏見。

基于以上研究結論,筆者認為目前男性“第一性”的現象仍然存在。部分網民在男性“第一性”地位的行動邏輯下依然能夠在網絡上取得優勢的話語權,以維護“第一性”特殊利益為目標通過網絡共謀建構起對激進女性主義者的“污名化”,進而否定激進女性主義者爭取女性權利的行為,損害女性的正當權益。

當然,激進女性主義者的過激行為并不值得肯定,但如果利用“污名化”的方式對這種行為進行完全否定,在一定程度上也否定了女性爭取權利的正當性。因此,如何在網絡上引導人們樹立正確的性別觀,打破這種“污名化”困境,讓網絡在一定程度上能夠真正呈現出女性的價值,是我們下一步所需要解決的問題。