肺腺纖維瘤1例并文獻復習

陳菊華,張宏偉,劉亞良

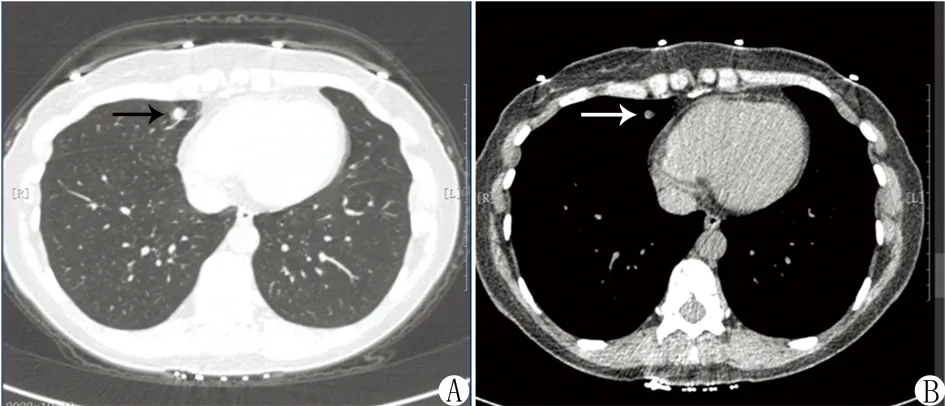

患者,女,47歲,因發現右肺占位3個月入院。患者于2022年11月體檢時胸部CT發現右肺中葉內段(Se4,Im211-220,1mm)見實性結節,大小約8 mm×7 mm,體積551.21 mm3,平均CT值-33.7 HU(圖1A)。該患者無咳嗽、咯痰、咯血及胸痛等癥狀,無糖尿病、冠心病史,有慢性支氣管炎病史1年。動態觀察3個月后再次復查CT,該結節無變化;為進一步了解病變性質,行增強CT檢查,右肺中葉結節呈均勻強化,邊界清晰、光整,邊緣見支氣管血管束,影像學檢查傾向良性病變(圖1B)。血清腫瘤標志物CEA 1.99 μg/L、CYFRA21 1.5 μg/L、NSE 21.07 μg/L。收入院治療,因結節較小且靠近心臟,術前穿刺難度大,未進行術前穿刺活檢,于2023年2月胸腔鏡下行肺楔形切除術。

注:A.右肺中葉內側孤立小結節,肺窗圖像(箭頭所示為腫瘤);B.增強掃描縱隔窗圖像,病灶明顯均勻強化。圖1 肺腺纖維瘤患者胸部CT表現

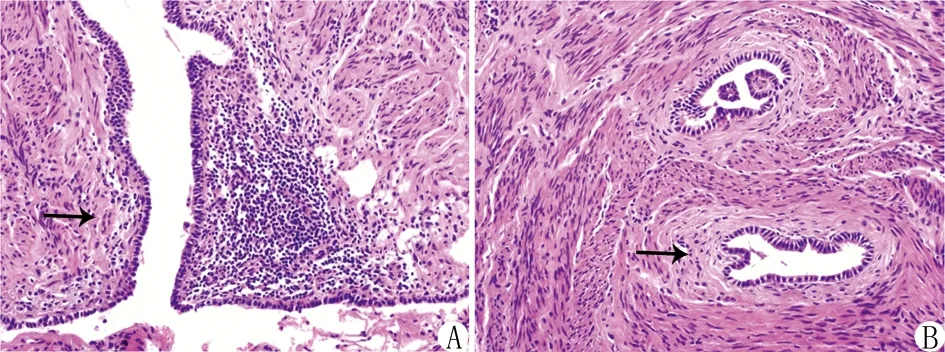

術中楔形切除肺組織,其內見0.8 cm×0.7 cm×0.6 cm灰白結節,邊界清楚,無包膜。鏡下腫瘤由上皮及間質2種成分構成,腫瘤邊緣可見上皮被覆,上皮細胞向間質伸入形成裂隙狀、葉狀結構(圖2A),腫瘤中央腺管分布不均,間質富于梭形細胞,呈袖套狀排列于腺管周圍(圖2B),部分區可見膠原纖維,伴有局灶淋巴細胞浸潤。免疫組化顯示上皮細胞表達TTF1、NapsinA、P63(+),CR、CK5/6(-);間質細胞ER、PR、SMA、Desmin、Bcl2(+),CD34、STAT6(-);Ki-67上皮及間質(1%+)。診斷為肺腺纖維瘤(PAF)。術后隨訪3個月無復發。

注:A.腫瘤由上皮及間質構成,上皮向間質伸入形成葉狀結構(HE染色,×100);B.間質梭形細胞圍繞上皮呈袖套狀,間質內可見膠原纖維(HE染色,×100)。圖2 肺腺纖維瘤組織形態特征

討 論肺腺纖維瘤是一種原發于肺的罕見雙向分化的腫瘤,Scarff等[1]1944年首次報道該病,臨床表現不特異,常因放射學檢查偶然發現,目前報道病例數有限,很難評估PAF的真實發生率[2]。到目前為止,中英文文獻完整報道病例40余例[1-10],男女比例1∶1.5,好發于40~70歲中老年人,左肺較右肺常見,以左肺下葉為主,右肺中葉僅報道1例[3],本例腫塊位于右肺中葉。該腫瘤大部分為單發,罕見多發[4],位于肺實質,與胸膜無關,影像表現為孤立圓形肺內實性結節,增強CT無強化。腫瘤直徑0.5~10 cm[3],但通常小于3 cm,個別結節中央壞死囊性變[5];因腫瘤位置不同,可伴有咳嗽、咯血、胸痛等非特異性癥狀,但本例患者腫瘤位于小支氣管附近,且體積小,對呼吸功能影響小,故無特殊臨床表現。

PAF大體檢查為灰白色結節,實性、質韌,偶有囊性變。典型組織學由上皮及間質2種成分組成,類似于乳腺纖維上皮性腫瘤,呈葉狀生長模式[2]。上皮細胞類似于Club細胞,分散于腫瘤各處,間質為成纖維細胞,伴有不同程度硬化。本例組織學典型,符合PAF的診斷;間質內腺管少,膠原增生明顯時需與孤立性纖維性腫瘤(SFT)鑒別,PAF內上皮細胞不同于SFT,前者分散于腫瘤各處,后者僅分布于腫瘤外圍。本例局灶裂隙周圍上皮細胞乳頭狀增生,應警惕過度診斷為高分化腺癌。上皮及間質分別表達不同的免疫組化標記,上皮細胞表達CK7、TTF-1、NapsinA、E-cadherin,提示腫瘤內上皮發生支氣管化生,間質細胞表達Vimentin,不同程度表達Desmin、SMA、CD34、CD99、Bcl-2、ER、PR,但不表達S-100、E-cadherin及間皮標記[3,6-7]。有研究者認為間質細胞ER、PR共表達多見于女性患者,其表達與激素依賴相關[2]。但Fucso等[3]、Liang等[7]認為ER表達與性別無關,ER在腫瘤微環境發揮重要作用,促進間充質干細胞向成纖維細胞分化。本例間質細胞強表達Desmin、SMA,提示間質細胞向平滑肌分化;間質細胞同時強表達ER、PR,本例患者為女性,是否與激素相關還需大量病例積累。

在組織學起源方面,肺腺纖維瘤屬于肺錯構瘤家族還是一種特殊類型的SFT,或者是一種獨立腫瘤,目前仍存在較大爭議。Scarff等[1]認為肺腺纖維瘤可能與肺軟骨瘤型錯構瘤屬于同一家族,但不能排除纖維瘤可能。本例間質內無軟骨、脂肪組織,故排除錯構瘤的診斷。近年來隨著分子生物學發展,Fasco等[3]對7例肺腺纖維瘤進行研究發現,其中5例間質細胞表達STAT6,同時存在NAB2-STAT6基因融和,從而得出診斷PAF除典型的組織學特點外,同時免疫組化STAT6必須陰性,STAT6陽性病例屬于SFT的一種組織學變型。國內李丹等[8]報道也證實了這一觀點。Laville等[9]對同一腫瘤內包含PAF和SFT的2種區域分別進行全外顯子組RNA測序發現,2種區域均表達STAT6,同時存在NAB2-STAT6基因融和,由此推測肺腺纖維瘤屬于肺孤立性纖維性腫瘤的獨特組織學模式,由于梭形間質細胞生長包裹呼吸上皮而被錯誤分類。復習相關文獻發現,存在NAB2-STATB2基因融合的病例均具有獨特的形態學特點:間質富于膠原纖維、低基質細胞的特點,這可能與NAB2、STAT6基因截短,激活EGR1基因,降低成纖維細胞活化,促進膠原產生等有關[2]。Olson等[10]報道1例男性患者同一肺葉內2個結節,其中大結節為SFT,小結節為PAF,僅SFT中存在NAB2-STAT6基因融和,PAF中未檢測到該融合基因;而本例患者免疫組化無STAT6表達,但間質細胞表達ER、PR,與Olson等[10]結果相似。綜上具有典型PAF形態表現時,應關注間質細胞STAT6、ER表達;同時ER是否作為PAF診斷性指標,PAF中ER陽性表達病例是否具有特異性臨床特點,均需大量觀察病例。

文獻報道的所有病例經肺楔形切除或肺葉切除,均未出現復發及轉移,由此可見PAF屬于良性腫瘤。該病報道數量有限,目前尚未收錄入第五版WHO胸部腫瘤分類中。由于該腫瘤部分病例與SFT免疫表型重疊,在今后研究中,重點應將肺腺纖維瘤STAT6陽性和陰性病例分層診斷,STAT6陽性病例是否屬于SFT還需積累更多病例、臨床病理與預后數據;而且病理醫師在穿刺細胞學檢查、穿刺活檢及術中冰凍均需全面細致地觀察,避免誤診為惡性病變,導致臨床過度治療。