熱愛“外交”的金沙人

紫欣

詩仙李白曾在《蜀道難》的開篇感嘆道:“蜀道之難,難于上青天!蠶叢及魚鳧,開國何茫然!爾來四萬八千歲,不與秦塞通人煙。”意思是說四川地區歷史悠久,但是道路險峻,長久以來都不與外界聯系。可見在李白心目中,深居成都平原的金沙人和其他時期的古蜀人似乎并不了解外面的世界。然而,考古發現向我們證明,事實并非如此!

還記得我們前面提到的十節青玉琮嗎?這件珍貴的文物有22.2 厘米高,上大下小、內圓外方,中間有個一通到底的圓孔。它之所以被叫作十節青玉琮,是因為全身被劃分成了十段,用精美的青玉制作而成。

這件玉琮雖然出土于金沙遺址,但是考古學家們對比掌握的各類證據,發現它其實并不是金沙人制作的。

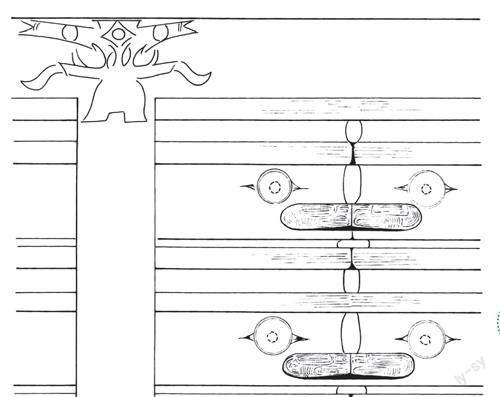

首先,這是一件青玉玉器,與金沙遺址出土的其他同時期的玉器材質明顯不同。此外,這件玉琮每一節的四角都雕刻有紋飾,組合起來看就像是一張人臉。凸起的長方形橫棱上刻有細密的平行線,像是一頂羽毛帽子,帽子之下的圓圈和三角形圖案看上去就像是人的眼睛,眼睛下方又被工匠雕刻出一個凸起的圓角長方形,就像是一張大嘴巴。這些紋飾是良渚文化中晚期的代表紋飾,雕刻工藝也與良渚文化遺址出土的文物如出一轍。

杭州市和成都平原相距1500 多公里,考古學家推測,這件玉琮應該是4000 多年前,由生活在浙江杭州一帶的良渚工匠制作而成,后來輾轉被生活在十分遙遠的一位金沙人獲得,并在他的家族中代代相傳下來。

十節青玉琮是“外地人”,它的玉器伙伴連弧刃玉鉞(yuè)也不是“本地人”。

初看上去,這個造型圓圓的器物并不像是斧子,不過它卻帶有斧頭上那樣的刃口,是四道連弧形,鋒芒盡顯中還透著流動之美。它的身體左右兩側各有兩組鋸齒狀的凸起,就像是一對小翅膀,很是可愛。這樣的器物,在四川省成都市甚至整個西南地區都十分少見。

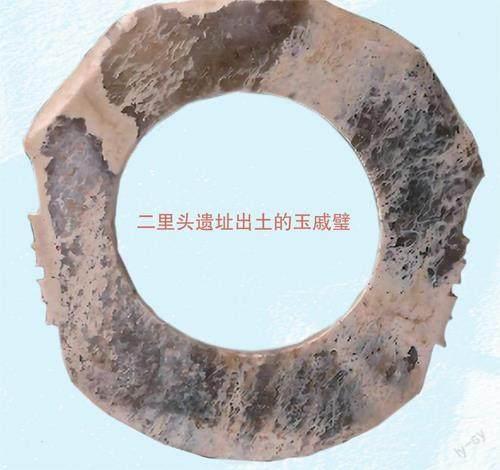

考古學家們幾經努力,終于找到了它的親戚——出土于河南省洛陽市二里頭夏都遺址的玉戚(qī)璧。你看,它們是不是長得很像呢?或許連弧刃玉鉞就是誕生于二里頭,而后輾轉來到金沙。

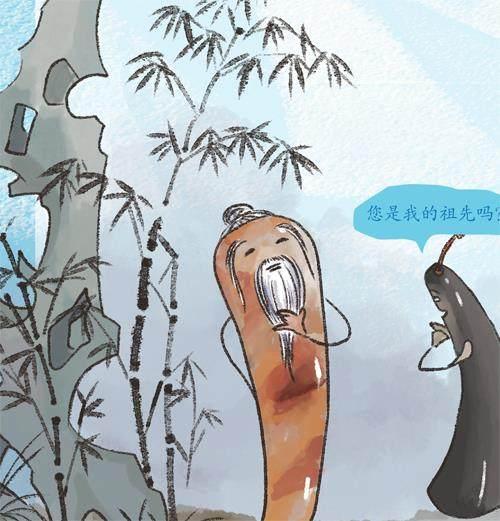

在成都金沙遺址博物館的展廳內,一組叫作凹刃玉鑿的器物讓人印象深刻。它們整體是長條形的,上寬下窄,看上去就像是今天的“穿鞋神器”鞋拔子。

這類器物目前在我國北方和長江中下游地區都沒有被發現,只在成都平原和廣西、云南等地出土過。令人意外的是,這類器物在位于東南亞地區的越南、泰國等地被發現過。難道金沙人曾和居住在今天東南亞地區的人們有過來往嗎?事實上,真的有這種可能。

金沙遺址中還曾出土一件制作精美的玉貝,它的樣子與一種只產于印度洋和太平洋海域暖水區的海貝十分相像,這說明金沙人在和當時東南亞人的交流中親眼見過這種來自大海的特產。

如今,這條以成都為起點,經云南出緬甸、印度至中亞、西亞的交通古道被稱為“南方絲綢之路”,當時的金沙人很可能已經借助這條商路,拓展了屬于自己的國際貿易。3000多年前的金沙人并沒有因為交通不便而停止探索世界的腳步,我們今天能看到的很多文物是金沙人積極與外界交往的最好證明。