心臟移植術后多模態影像學評估研究進展

謝雨霽,孫 薇,朱雙雙,張易薇,吳 純,方凌云,張 麗*

(1.華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院超聲醫學科,湖北 武漢 430022;2.湖北省影像醫學臨床醫學研究中心,湖北 武漢 430022;3.分子影像湖北省重點實驗室,湖北 武漢 430022)

心臟移植是治療終末期心力衰竭的有效方法。然而,術后早期急性細胞排斥反應(acute cellular rejection, ACR)和中遠期心臟移植物血管病變(cardiac allograft vasculopathy, CAV)是影響患者總生存率的主要因素。而精準化影像學是早期發現并及時管理ACR和CAV的重要環節。本文就心臟移植術后多模態影像評估研究進展進行綜述。

1 影像學評估ACR

隨著對ACR發生機制理解的不斷深入、新型免疫抑制劑的研發及藥物遞送系統相關研究進展,心臟移植術后患者生存率和生存質量均已獲得顯著提高[1],但ACR仍是導致術后早期移植物功能衰竭的主要因素之一。國際心肺移植協會(International Society for Heart and Lung Transplantation, ISHLT)推薦以心內膜心肌活檢(endomyocardial biopsy, EMB)為診斷心臟移植術后ACR的金標準[2],但囿于其有創性、取樣誤差、潛在瓣膜和心肌損傷等局限性,尤其對于中遠期ACR而言,EMB并非理想的臨床檢測手段。

1.1 超聲心動圖 超聲心動圖常作為心臟移植術后患者、特別是兒童患者的首選影像學隨訪手段[3]。2015年國際指南[4]指出,應全面采用二維、M型、頻譜及彩色多普勒成像等技術評估移植心臟結構和功能;在定量心腔大小和評估心肌功能方面,三維超聲心動圖較二維超聲心動圖更具優勢,其測量右心室容積和射血分數的準確性及可重復性均更佳,建議心臟移植隨訪中心有條件時可額外采集三維超聲圖像[4]。

1.1.1 組織多普勒成像(tissue Doppler imaging, TDI) TDI能早期評估心臟移植術后心肌功能改變。一項納入166例心臟移植術后患者的回顧性研究[5]結果顯示,術后發生ACR患者二尖瓣環S'較基線水平明顯減低,且二尖瓣環縱向S'小于10 cm/s時,死亡風險增加2.92倍。

1.1.2 斑點追蹤超聲心動圖(speckle tracking echocardiography, STE) STE檢測亞臨床心功能障礙的敏感性較高,可為診斷心臟移植術后ACR及評估預后提供依據。多項研究[6-7]顯示,相比正常對照組,即使心臟移植術后患者左心室射血分數處于正常范圍,但其應變值已有所降低。一項針對心臟移植的薈萃分析[8]結果顯示,ACR患者應變均低于正常值,其左心室整體縱向應變(left ventricular global longitudinal strain, LVGLS)降低2.3%、左心室整體環向應變(left ventricular global circumferential strain, LVGCS)降低2.5%、右心室游離壁縱向應變降低4.9%。CIARKA等[9]報道,心臟移植術后ACR患者的應變參數在出現明顯臨床癥狀數個月前已發生明顯降低。

1.2 心臟MR(cardiac MR, CMR) CMR是臨床無創定量評估移植心臟大小和功能的金標準,且對于識別心肌水腫和纖維化等具有重要作用;CMR T1 mapping、T2 mapping和細胞外容積分數(extracellular volume fraction, ECV)等已廣泛用于檢測心臟移植術后ACR和評估預后[10-13]。既往研究[10]顯示,以患者年齡、T2時間和ECV聯合預測心臟移植術后ACR的曲線下面積達0.84,且T1成像與病理結果[11]、ECV與ACR級別[12]、ECV和T2 mapping與心源性結局事件均存在相關性[13]。

目前對于CMR釓延遲增強(late gadolinium enhancement, LGE)診斷ACR的價值尚未達成共識。一項納入73例心臟移植術后患者的研究[14]發現,LGE對ACR的陰性預測值達87%,但其敏感性、特異性和陽性預測值僅分別為68%、36%及13%。IMEK等[15]觀察41例心臟移植術后患者,認為LGE與ACR和ACR史均無明顯相關性。

2 影像學評估CAV

2.1 有創影像學檢查 隨著免疫抑制治療的發展,心臟移植術后患者短期生存率顯著提高,但中長期生存率和生存質量未獲得明顯改善,CAV是其重要原因[16-17]。冠狀動脈造影(coronary angiography, CA)是診斷CAV的金標準[18],根據其所示血管狹窄程度,可分為輕度、中度及重度CAV。

2.1.1 CA CA對預測CAV及風險分層方面具有重要價值。有學者[19]采用ISHLT CAV分級標準回顧性分析169例心臟移植術后患者主要不良心血管事件與CAV的相關性,發現中重度CAV患者發生不良心血管事件風險顯著增加。另一方面,CA用于檢測微循環病變存在一定局限性;而冠狀動脈血流儲備分數(fractional flow reserve, FFR)可用于診斷CAV并用于風險分層。NAGUMO等[20]采用三維血管重建技術觀察65例心臟移植術后患者,發現其中34.8% CA陰性患者FFR低于80%。KOBAYASHI等[21]報道,心臟移植術后1年,FFR和微血管阻力指數對預測死亡及二次移植均有一定價值。

2.1.2 血管內超聲(intravascular ultrasonography, IVUS) IVUS可顯示血管內部結構,對于診斷CAV和理解發病機制發揮重要作用。MENDIZ等[22]對比CA與IVUS診斷CAV的價值,結果顯示前者陽性率僅24%,而后者可達94%。NELSON等[23]根據心臟移植術后1年冠狀動脈內膜厚度將103例患者分為高危組和低危組進行生存分析,發現組間CAV發生率存在明顯差異。

2.1.3 光學相干斷層掃描(optical coherence tomography, OCT) OCT分辨率達微米級[24],能可視化評估血管斑塊成分,可比IVUS更敏感地識別血管壁、纖維帽及脂質池等結構。CLEMMENSEN等[25]觀察26例分別于心臟移植術后3個月和1年接受OCT檢查患者,發現相比術后3個月,術后1年冠狀動脈層化纖維斑塊增加5倍以上。CHAHAL等[26]分析45例心臟移植術后患者,CA和OCT結果顯示49%患者冠狀動脈內膜出現新生血管,且與CAV、內膜厚度及接受心臟移植時年齡和血壓相關。

2.2 無創影像學檢查

2.2.1 超聲心動圖 主要采用超聲心動圖和STE評價CAV。薈萃分析[27]結果顯示,多巴酚丁胺負荷超聲診斷CAV的整體敏感性為60.2%、特異性為85.7%。超聲應變參數還可用于監測CAV,包括是否新發CAV及既有CAV加重等。CLEMMENSEN等[28]報道,相比健康對照者,心臟移植術后CAV患者GLS明顯減低,且與CAV級別呈線性相關;GLS預測CAV的最佳截斷值為-16.5%。

2.2.2 CMR LGE CMR檢查可準確識別心臟移植術后患者是否發生心肌梗死及心肌纖維化。HUGHES等[29]納入了152例接受LGE CMR檢查的心臟移植術后患者,其中18%出現心肌纖維化,且心肌纖維化程度與CAV級別、全因死亡及主要心血管不良事件相關。PEDROTTI等[30]對48例心臟移植術后患者進行了5年隨訪,結果顯示,相較于LGE CMR陰性組,LGE CMR陽性組患者發生主要心血管不良事件和心源性死亡風險更高。

CMR心肌負荷灌注成像法可獲得心肌灌注儲備指數(myocardial perfusion reserve index, MPRI)。ERBEL等[31]分析63例心臟移植術后患者MPRI,發現CA陰性但組織病理學陽性(即微循環出現病變)患者MPRI降低,且MPRI是微血管疾病和不良結局事件的獨立預測因子。MILLER等[32]研究表明,MPRI是預測心臟移植術后微血管和大血管CAV病變的唯一指標;相比CA,MPRI對檢測中重度CAV更為敏感。

2.2.3 CT血管造影(CT angiography, CTA) 冠狀動脈CTA(coronary CTA, CCTA)可同時顯示冠狀動脈管腔和管壁,通過圖像重建顯示冠狀動脈各級分支的三維結構。研究[33]表明,合并冠狀動脈狹窄的CAV組患者心臟移植術后出現心源性死亡、非致死性心肌梗死、卒中和二次移植等主要心血管不良事件比例更高。GüNTHER等[34]指出,心臟移植術后患者冠狀動脈鈣化積分>0與主要心血管不良事件及CAV進展高度相關。

2.2.4 PET PET主要用于評估心臟移植術后患者心肌灌注。心臟移植術后早期PET檢查對識別高危人群具有重要意義。WIEFELS等[35]觀察121例接受2次PET檢查的心臟移植術后患者,發現術后早期低負荷心肌血流量和冠狀動脈血流阻力與心血管不良結局相關。KONERMAN等[36]回顧性分析117例心臟移植術后患者的PET數據,發現不良結局事件組患者靜息射血分數、負荷心肌血流量及心肌血流儲備更低。

3 小結及展望

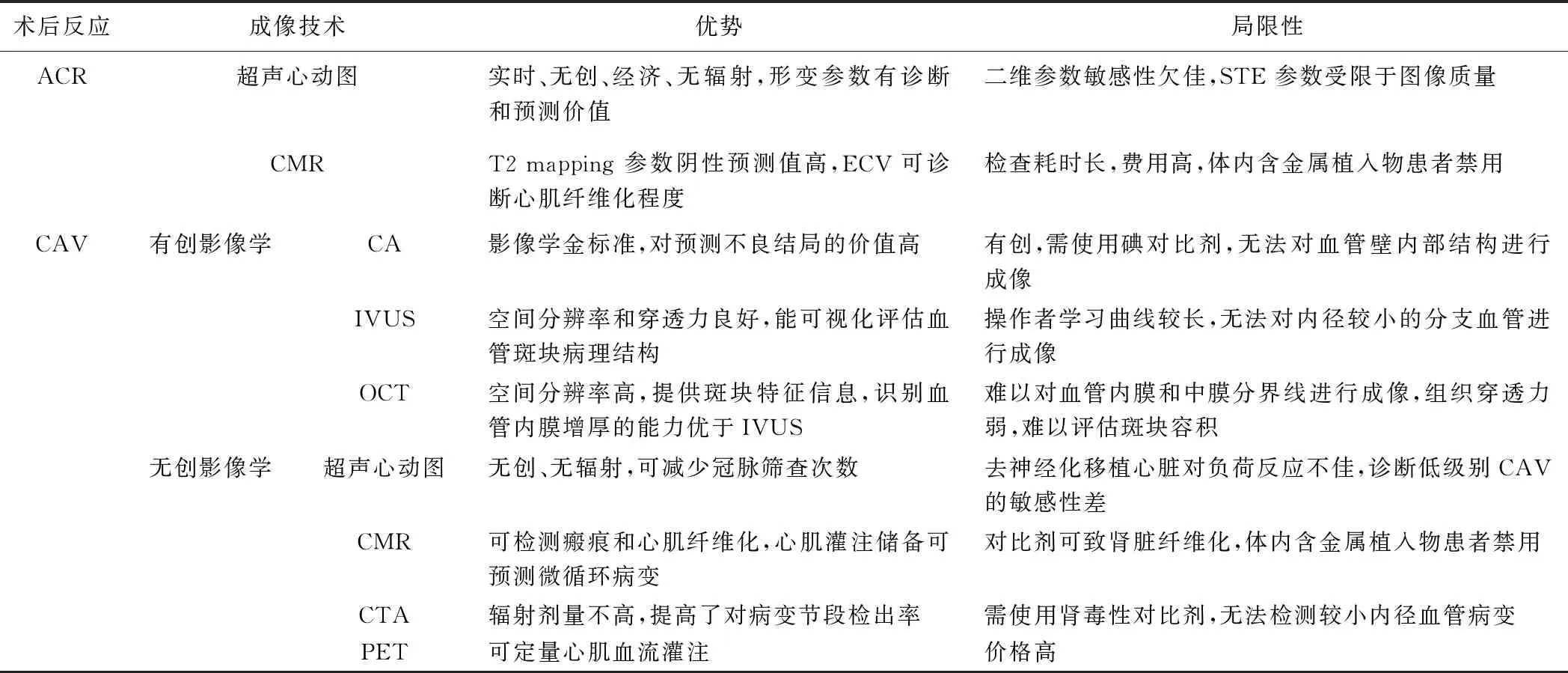

ACR和CAV為影響心臟移植術后患者長期生存的主要因素。各種影像學技術診斷ACR和CAV的價值不一,多模態影像聯合評估潛力巨大(表1)。目前已有全自動超聲心動圖定量軟件可用于分析移植心臟大小和功能[37];隨著人工智能技術快速發展,未來,多模態影像學可與深度學習算法等相結合,在心臟移植術后隨訪中展現更廣闊的應用前景。

表1 各種影像學技術診斷心臟移植術后ACR和CAV的價值