淺埋滴灌基礎上灌水量對玉米產量和經濟效益的影響

孫 磊 沈祥軍 吳素利 張東旭 郭歡歡 白 昊 薛 鵬 姜 匯

(1 通遼市農業技術推廣中心 內蒙古 通遼 028000; 2 通遼市科爾沁區農業技術推廣中心 內蒙古 通遼 028000; 3 通遼市水利技術服務中心 內蒙古 通遼 028000)

2011 年以來,通遼市大力推廣高效節水技術,開展了玉米無膜淺埋滴灌節水技術的大面積推廣工作。滴灌是當前節水效率最高的一種灌溉技術,可有效解決玉米生產中生育期補水和追肥問題[1~2],李金琴[3]等研究表明,在產量相當的基礎之上,淺埋滴灌比常規管灌節水效果突出,節水率可達16.07% ~85.71%。淺埋滴灌總灌水量235 mm 比管灌總灌水量280 mm增產6.04%。實施該項技術需要農機、農藝措施科學合理的有機結合,才能獲得較高的產量和節水效果。然而在實際應用過程中,農戶對于灌水量很難把握,部分農戶過量灌溉,導致水資源浪費。為此,開展了通遼地區淺埋滴灌基礎上灌水量對玉米生長特性、產量和經濟效益影響的研究,旨在得出科學合理的玉米灌水方法,建立節水技術與農藝措施相結合的技術模式,為玉米節水高效種植提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況。試驗項目實施地點選在科爾沁區豐田鎮遼陽村,供試土壤為灰色草甸土亞類中的黑土,土壤質地0 ~20 cm 為砂壤土,20 ~40 cm 為壤土,40~80 cm 為黏土,80 ~100 cm 為砂土。土壤平均干容重為1.51 g/cm3,田間持水量為35.66%(體積)。0~20 cm 土壤有機質含量8.3 g/kg、全氮0.66 g/kg、速效磷17.2 mg/kg、速效鉀106 mg/kg,pH 值8.1。

1.2 試驗材料。供試玉米品種為京科968。

1.3 試驗方法。試驗玉米田于2019 年5 月8 日播種,9 月24 日收獲。采用機械播種,種肥同播。寬窄行種植,寬行行距80 cm,窄行行距40 cm,株距23.7 cm,密度4 700 株/畝。試驗田施肥方法同常規施肥,施肥量由測土配方推薦量確定,底肥統一施用17-22-12復合肥25kg/畝。追肥方式結合滴灌利用施肥罐進行,7月8 日進行第1 次追肥,施尿素(46%)15 kg/畝;7 月28日進行第2 次追肥,施尿素(46%)15 kg/畝。

1.4 試驗設計。試驗共設4 個灌水處理,3 次重復,每個小區面積為8.4 畝,各小區采取單因素隨機區組設計。播種后為保苗齊苗壯,根據近2 年試驗成果,生育期內一共灌溉6 次,各處理第1 次統一灌水量為39 mm,之后各試驗處理的灌水量不同。通過全年觀測有效降雨量、灌水量和土壤含水率,整個生育期有效降雨量(≥5 mm)為284.4 mm,全生育期灌水量處理1 為89 mm,處理2 為139 mm,處理3 為189 mm,處理4 為239 mm。小區間有邊界分隔,除灌水外,其它田間管理措施同當地常規。

1.5 測定指標與方法。在玉米關鍵生育期,分別調查記載植株長勢及生長發育情況,每個處理每個重復選1 個具有代表性的點,每個點調查10 個植株,分別用直尺測量株高、莖粗、葉片長、葉片寬,通過觀察明確穗位及葉片數。每個樣點取10 m 雙行,去除空稈和缺苗,調查記錄株數;橫向測10 m 寬度,測平均行距,計算理論和實際畝株數。在樣點內連續取10個正常植株果穗(有弱小病株、雜株及病蟲危害株的要剔除,在壟內順延,取正常植株果穗補足至10 穗),稱鮮重。自然風干后進行室內考種,測穗重、穗長、穗粗、禿尖、成熟粒、敗育粒、百粒重(折合為14%含水率)。畝產(kg) = 樣點株數÷樣點面積(m2) ×666.7 m2×株粒數×玉米的百粒重(g)÷100÷1000。

1.6 數據匯總與統計分析。采用Excel 2010 軟件對數據進行初步處理,應用DPS 數據處理軟件進行方差分析和F 檢驗,LSD 多重比較法進行各處理間的顯著性檢驗。

2 結果與分析

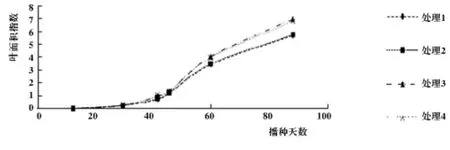

2.1 不同滴灌量處理對各生育期玉米葉面積指數的影響。參考馮銳[4]等《基于Logistic 模型的春玉米模型LAI 產品訂正》的研究成果,本次測試指標僅體現了從播種開始到生育90 d 的葉面積變化情況。如圖1 所示,從播種到拔節期各處理的葉面積指數呈現緩慢增長趨勢。從拔節到抽雄吐絲期葉面積指數增長最快,到吐絲期達到最大值。之后進入相對穩定期,然后開始衰退。各處理間相比,處理3 和處理4 在46 d 后葉面積指數高于處理1 和處理2,但處理3 和處理4 之間差別不大。

圖1 不同滴灌量下不同生育時期玉米葉面積指數

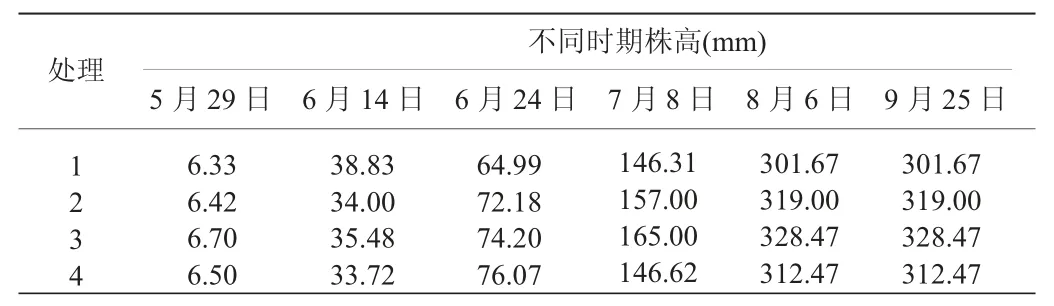

2.2 不同滴灌量處理對玉米各生育期株高的影響。在苗期、拔節期、抽雄期和灌漿期對玉米田間性狀進行測定,如表1 可知,從出苗到抽雄,處理3 株高在不同生育時期均高于其它處理,長勢最好,總體呈現處理3>處理2>處理4>處理1 的趨勢。

表1 不同滴灌量下不同生育時期株高

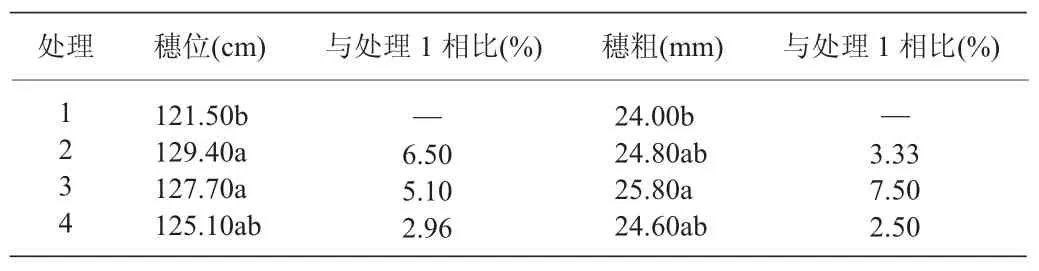

2.3 不同滴灌量處理對各生育期穗位和穗粗的影響。穗位和穗粗是玉米生長特性中較為重要的生長指標,穗位較高,容易引起倒伏,穗粗較大的,一般容易獲得高產。由表2 可知,處理2 和處理3 的穗位相比處理1 增高明顯,分別高6.5%和5.1%,處理4 與處理1 相比增高幅度不顯著,僅為2.96%。一般而言,水分較多的處理穗位較高,然而,本試驗中高水分處理4 的穗位未見顯著增高,這可能是由于灌溉過度引起了玉米植株脫肥或根系生長不良等。處理2 ~4 的穗粗差異不顯著,處理3 穗粗顯著大于處理1,較處理1 增加7.5%,處理2 和處理4 與處理1 相比增加幅度不顯著,分別較處理1 增加3.33%和2.50%。

表2 不同滴灌量下玉米穗位與穗粗

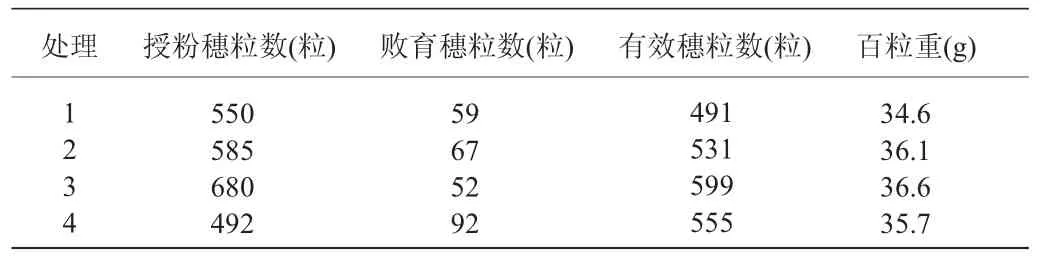

2.4 不同滴灌量處理對玉米穗粒數和粒重的影響。由表3 可知,在不同處理的4 個灌水量水平間,授粉穗粒數呈現先增加后減少的趨勢。處理3 較處理1 授粉穗粒數提高23.6%,處理2 較處理1 授粉穗粒數提高6.4%,處理4 較處理3 授粉穗粒數減少27.6%,可見過度灌水會降低授粉穗粒數。處理4 的敗育穗粒數最多,處理3 敗育穗粒數最少,處理1 和處理2 的敗育穗粒數較處理3 多,說明干旱和多水的情況下,敗育穗粒數會明顯增加。處理3 較處理1 有效穗粒數提高22%,百粒重增加5.8%;處理4 的有效穗粒數較處理3 降低7.3%,百粒重降低2.46%;處理3 的有效穗粒數、百粒重最高。因此,處理3 的灌水量可以明顯提高玉米穗粒數和粒重,對產量形成較為有利。

表3 不同節水種植模式對玉米授粉穗粒數的影響

2.5 不同滴灌量處理對玉米產量的影響。由表4 可知,對不同灌水量處理下玉米產量進行方差分析和F檢測,結果表明,處理間方差F= 31.91>F0.05= 4.76和F0.01=9.78,說明處理間的產量顯著差異可信。處理3、處理2、處理4 與處理1 相比均有顯著差異,處理3 與處理2、處理4 相比有顯著差異,處理2 與處理4相比無顯著差異。處理3 的產量顯著高于其它處理,平均畝產量為998.86 kg,比處理1 增產28.7%,比處理2 增產18.2%,比處理4 增產20.1%。說明處理3對于提高玉米產量來說是最佳的灌水水平。

表4 不同滴灌量處理玉米產量

2.6 不同滴灌量處理玉米耗水量分析。不同滴灌量處理各生育階段天數、降雨量、灌水量、耗水量及日耗水量反映了玉米全生育期生長的規律及需水情況。其它管理一致的條件下,灌水越多,生產成本也就越高。如表5 所示,玉米全生育期138 d。水分生產率是衡量農業生產水平和農業用水科學性與合理性的綜合指標,也是節水灌溉與高效農業發展的重要指標之一。處理3 水分生產率高于其它處理,最大幅度為32.7%,最小為1.3%。從達到最大產出和節水效果相協調的目的出發,處理3 表現最好,產量達到最大,水分生產率也最大。處理1 耗水量最少,但產量最低,導致減產。處理2 和處理4 產量相差不大,水分生產效率與處理3 相比,明顯降低,尤其是處理4,水分生產率最低。

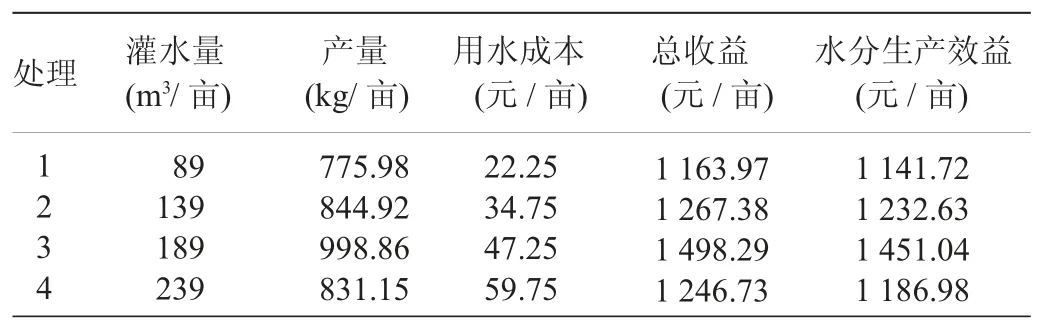

2.7 不同滴灌處理經濟效益分析。如表6 所示,在不計算除水分以外其它成本的情況下,處理3 收益最高,水分生產效益也最高,較處理1 高27.09%,較處理4 提高22.24%,經濟效益最好。

表6 不同滴灌量處理玉米經濟效益

3 結論與討論

滴灌是目前節水能力最強的灌溉方式[2],本地玉米機械化種植程度較高,在全程機械化基礎上,推廣采用淺埋滴灌技術,既免除了膜下滴灌技術造成的農膜污染問題[5~6],還減少了環境污染[7],降低了生產成本。因此,淺埋滴灌技術的應用成為本地節水農業的又一個突破。本研究表明,在自然降雨量等自然條件、種植模式、土壤肥力及田間管理措施相同的條件下,生育期有效降雨量(≥5 mm)為284.4 mm,年灌水量為189 mm(處理3)時,玉米的生長指標表現最好,產量最高,水分生產效率最高,經濟效益最好。