城市燃氣安全風險與治理策略

蘇國鋒?魏娜

習近平總書記2020年3月在武漢考察時指出:城市是生命體、有機體,要敬畏城市、善待城市,樹立“全周期管理”意識,努力探索超大城市現代化治理新路子。城市燃氣作為能源和基礎設施的重要組成部分,安全運營關乎人民群眾生命財產安全與社會和諧穩定。燃氣管線遭受外部破壞、影響其他市政基礎設施運行事故不斷增多,這些燃氣耦合風險屬于多領域交叉風險,往往產生十分復雜的級聯與延展,對燃氣事故應急處置造成困難,需要及時、有效地進行風險識別與治理決策。把握城市燃氣安全現狀與風險,提出全鏈條城市燃氣安全防控策略,是當前城市安全治理的重要課題。

一、城市燃氣發展現狀分析

(一)燃氣管網發展迅速,規模日益增長

我國城市燃氣起步于1865年英商在上海建立的煤氣廠,當時發展相對緩慢,到1949年為止,全國僅有9個城市有煤制氣廠。新中國成立后,我國燃氣事業有了較大發展,特別是改革開放后,城市燃氣事業得到了很大發展,城市燃氣已成為城市建設的重要基礎設施、現代城市的重要標志。

目前,隨著國內煤改氣、油改氣進程的加快和城鎮化率的不斷提高,我國對天然氣的需求量不斷增大。國家層面對于城市天然氣的發展與使用做出了重要規劃,其中包括《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”現代能源體系規劃》。上述規劃綱要提出:“加快建設天然氣主干管道,完善油氣互聯互通網絡。”“天然氣產量快速增長,力爭2025年達到2300億立方米以上”“加快天然氣長輸管道及區域天然氣管網建設,推進管網互聯互通,完善LNG 儲運體系。到 2025 年,全國油氣管網規模達到21萬公里左右。”為我國城市燃氣事業的發展提供了重要遵循。

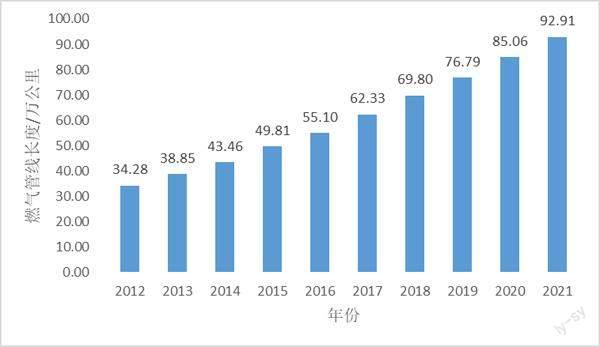

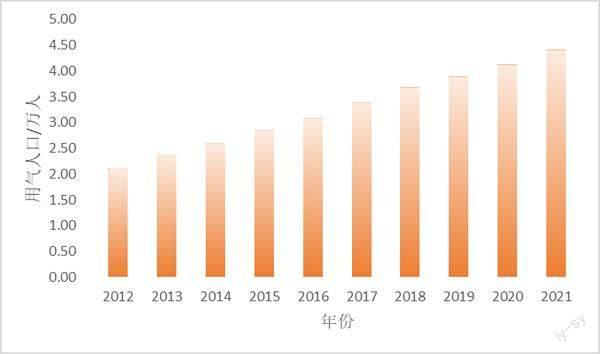

根據國家住房和城鄉建設部《城市建設統計年鑒》顯示,截至2021年年底,我國城市天然氣管道長度已超過92.91萬公里,城市天然氣用氣人口已超過4.42億人,如圖1和圖2所示。我國天然氣消費量也在逐年增加,僅2021年天然氣用氣量就已達到1721.06億立方米。根據中國石油集團經濟技術研究院編寫的《2020年國內外油氣行業發展報告》預計,到2025年我國天然氣消費總量將達到4300億立方米,年均增量達210億立方米,年均增速為5.7%。

圖1 2012—2021年城市天然氣管道長度

圖2 2012—2021年城市天然氣用氣人數

(二)燃氣管網安全事故呈現高發態勢

隨著城市燃氣快速發展,燃氣管道長度和用氣量逐年增長,燃氣用戶數不斷增多,伴隨而來的燃氣安全形勢也愈發嚴峻。近年來,燃氣管網安全事故呈現高發趨勢,造成了較大的人員傷亡和經濟損失。2010年,溫州市一小區因路面塌陷破壞燃氣管線,引發燃氣爆炸事故,導致近30多家店鋪關閉,2輛轎車被燒;2014年,臺灣高雄市丙烷泄漏,遇火源發生連環爆炸,造成32人死亡、321人受傷,4.4公里的市區道路被摧毀,上萬用戶停電、停氣、停水、停話;2017年,松原市寧江區道路施工過程中發生燃氣泄漏,在搶修期間發生爆炸事故,造成7人死亡,99人受傷。2021年6月13日,十堰市張灣區一集貿市場發生重大燃氣爆炸事故,共造成26人死亡、138人受傷,造成直接經濟損失約5395.41萬元。

目前,城市燃氣安全事故已成為我國繼交通事故、工傷事故之后的第三大殺手,近5年平均每年發生超過800起燃氣爆炸事故。根據《中國城市燃氣協會全國燃氣事故分析2021年年度報告》統計,2021年全年共收集到媒體報道的國內(不含港澳臺地區)燃氣事故1140起,造成106人死亡、763人受傷。按事故氣源種類統計:2021年發生天然氣事故455起,死亡59人,受傷316人;液化石油氣事故639起,死亡47人,受傷388人;氣源待核實事故46起,受傷59人。按事故類型統計:2021年,居民用戶事故610起,死亡48人,受傷390人;工商用戶事故185起,死亡19人,受傷187人;管網事故339起,死亡37人,受傷186人;廠站事故6起,死亡2人。

在所有燃氣事故中,天然氣事故455起,死亡59人,受傷316人,事故數量占比為39.9%,死亡人員占比為55.7%,受傷人員占比為41.4%。其中,天然氣用戶事故118起,事故率為0.049起/10萬戶;天然氣管網事故339起,管網事故率為0.321起/1000公里。液化石油氣事故639起,死亡47人,受傷388人,事故數量占比為56.1%,死亡人員占比為44.3%,受傷人員占比為50.9%。其中,液化石油氣用戶事故634起,事故率為1.095起/10萬戶。氣源待核實事故46起,受傷59人,事故數量占比為4%,受傷人員占比為14.3%。

以上案例和數據充分表明了燃氣泄漏造成可燃氣體在密閉空間聚集發生爆炸事故的嚴重性。一旦發生爆炸極有可能導致建筑結構損毀、重大人員傷亡等直接損失,同時爆炸事故引起的社會影響等間接損失也是無法估量的。

二、城市燃氣安全風險原因與管理痛點分析

(一)城市燃氣安全風險原因分析

1.燃氣基礎設施建設存在隱患。一是管網老舊腐蝕嚴重,存在安全隱患。許多城市燃氣建設歷史較早,早期投入運營的低壓管網運行年限長,已接近或達到壽命終點,多數管網處于事故多發期,導致管網系統腐蝕穿孔事故呈上升趨勢。燃氣管網老化,已成為燃氣輸配的重要安全隱患。二是相鄰地下空間安全間距不足。隨著城市規模的不斷擴大和發展,由于城市管理條塊分割,對地下管線缺乏規范管理,如有線電視、移動通信、電力線等與燃氣管道平行或交叉,安全距離不夠,一旦燃氣泄漏至電力井、通信井、排水管道等地下空間,燃氣在密閉空間積聚達到爆炸極限如遇明火即發生爆炸,存在重大的安全隱患。

2.各類外力風險影響管網結構安全。一是第三方施工破壞導致泄漏事故頻發。隨著城市建設步伐的加快,城市道路、軌道交通及舊城改造市政施工頻繁,加之通信電纜、電力、自來水、電網等改造,給燃氣管線運行帶來了很大的安全隱患,第三方施工造成管道被損壞、挖斷,導致燃氣泄漏事故頻發。二是地鐵雜散電流加快管網腐蝕。部分城市存在地鐵與燃氣管線有較多交叉及并行的情況。地鐵運行產生的雜散電流,造成地鐵沿線鋼制燃氣管線發生電化學腐蝕,從而引起穿孔發生泄漏,影響燃氣管線運行安全,同時威脅著地鐵的運行安全。

3.違章占壓隱患大。由于歷史原因,城市中部分小區存在違章搭建情況,不規范的地下設施建設以及小區活動室、門衛室、公廁等非規劃建筑物建設,使得燃氣管線被占壓、被包裹,造成占壓隱患。

4.地質災害造成管網損壞。地質災害會導致災區城鎮供氣設施,如燃氣系統中門站、CNG加氣站、中壓配氣管網及低壓配氣支管等遭受不同程度的損壞,一旦發生泄漏,很容易通過土壤擴散到周邊地下及地上密閉空間內,發生聚積,遇點火源發生大規模爆炸事故。

(二)城市燃氣安全管理痛點分析

1.風險辨識“缺方法”。據統計,城市燃氣事故70%是由中低壓管網微小泄漏造成,但燃氣燃爆機理和風險尚不明確,缺乏科學的方法辨識燃爆高風險區域。

目前,針對城市燃氣安全中最為普遍的燃氣管線泄漏檢測問題,燃氣管線運營管理中常采用監控與數據采集系統(SCADA)和人工定期巡檢兩種方式。隨著信息化技術的發展,SCADA系統基本具備了對城市管網總圖重要參數的顯示、應急調峰分析、計算管網儲氣量、動態平衡天然氣供氣等主要功能,能夠實現在線實時監測各節點壓力流量,因此對于全管斷裂等原因引起的大規模泄漏導致壓力驟然下降能做到有效監測,但是,其缺點是無法發現燃氣管網中出現的微小泄漏。各城市的管線運營單位主要采用手持可燃氣體檢測終端、可燃氣體檢測車輛等人工巡檢方式來檢測燃氣管網中的微小泄漏問題。然而,人工巡檢的方式無法避免實時性差、巡檢周期長等缺陷。總體來說,現有技術尚不能很好地在泄漏初期發現燃氣管線的泄漏問題。

2.監測預警“缺技術”。威脅城市燃氣安全運行的另外一個復雜難題是燃氣管網泄漏導致的受限空間內氣體爆燃問題,尤其是地下管線相鄰空間的爆炸問題。由于地下管線相鄰空間存在空間復雜程度大、溫濕度以及氣體組成多元化等復合因素,造成燃氣管線相鄰地下空間的爆炸機理更加復雜。因此,在開展傳感器布點時,必須根據一定準則,從眾多地下空間中選取典型空間進行監測,以確保監測的可行性和充分性。目前可以借鑒的監測點選址方法主要有兩種,一種是供水管網測點優化中的壓力監測點優化選址方法,另一種是橋梁監測中壓力傳感器的布置方法。但是這兩種方法在匹配燃氣管線安全監測方面仍存在物理模型吻合性不好的缺點,會造成監測結果的參考價值大打折扣。而當前針對燃氣管線安全監測方面的測點優化以及針對燃氣管線相鄰地下空間的安全監測尚無相關研究,并且制約燃氣管線相鄰地下空間安全監測應用的首要因素是測點數量過于龐大,因此對城市地下空間爆炸風險預測建立獨有的優化算法和技術的必要性就顯得尤為突出。

另外,在監測設備方面,由于地下空間內澇和腐蝕嚴重,監測設備要同時解決高精度、防水淹、抗腐蝕、長壽命和免校準的技術難題,國內外現有產品綜合性能尚不能全部滿足以上要求。在氣體傳感器研發和復雜地下環境可燃氣體監測方面,國外以便攜式氣體監測設備為主,該設備對我國國情適用性及實用性并不高;國內針對可燃氣體的監測及信息傳輸有一定的研究成果,但是沒有建立起完整的針對燃氣管線相鄰空間的可燃氣體監測設施。在現有技術不能很好地在泄漏初期發現管線泄漏的情況下,如何及時發現泄漏和防止泄漏燃氣發生聚集就成了解決問題的關鍵。

3.綜合防控“缺系統”。城市燃氣高壓管線一般有監控與數據采集系統,但對于占比90%以上的中低壓管線,檢測方式目前仍主要依靠人工巡查。地下相鄰空間燃爆風險尤為復雜,非燃氣部門或供排水、通信、電力等單一部門能夠處置,需要建立城市級實時監測預警系統。從目前的系統建設來看,雖然燃氣企業建立了各類信息化系統,并取得了一定的效果,但各個系統往往在不同時間由不同廠商分別構建,系統之間相對獨立,流程彼此割裂,不利于對異常、事故、作業等管理過程進行閉環的跟蹤和管理,而且數據無法相互拉通,缺乏數據統一匯集、處理、展示、分析、預警等,缺乏數據挖掘及數據分析,不能有效利用積累的業務知識和業務數據,挖掘其中蘊含的安全規律。國外針對地下空間可燃氣體的監測設備是以便攜式設備為主,并沒有建立起完善的燃氣管網安全監測平臺,國內雖對這一領域有所嘗試,但其監測方法仍以人工監測為主。針對我國燃氣管網鋪設規模巨大、燃氣管網相鄰空間復雜程度較高、部分管網處于更換交替易發生燃氣泄漏時期等現狀,需要建立起完善周密的燃氣管網安全監測平臺。

三、構建全鏈條城市燃氣安全防控治理體系

燃氣安全為民生之鑰,針對城市燃氣安全風險與管理痛點,需要構建全鏈條燃氣安全治理體系。可以遵循以下思路:一是定風險,研究城市燃氣燃爆風險規律,找出城市燃爆高風險區域;二是做監測,研究燃氣泄漏監測技術和裝備,建立監測點位優化布設方法和研發專用探測器;三是建系統,研制大型全尺度實驗平臺和監測系統,實現科學實時在線監測預警,構建風險識別—監測—預警—聯動的全鏈條防控體系;四是善治理,要強化各個城市主管部門對燃氣管道安全問題的重視程度,構建城市燃氣安全運行精細化治理模式,建立統一標準、統一監管、統一服務的新機制。

(一)建立城市燃氣燃爆風險識別方法和評估模型

針對燃氣管網微小泄漏風險難題,基于多源異構數據的特征提取、耦合分析方法,通過信息匯聚和數據挖掘,實現占壓隱患,燃氣管線與周邊排水、電力管線垂直交叉、水平間距不足隱患,燃氣管線人員密集場所周邊高泄漏可能性等耦合隱患自動分析、識別、分級,為燃氣企業隱患排查及針對性日常巡檢提供抓手。同時,基于“泄漏—擴散—聚集—點火—爆炸—后果—應急響應”的燃氣泄漏燃爆事件發生邏輯,結合公共安全三角形理論,構建燃氣管道泄漏影響排水、電力管線,第三方施工燃氣管道,地質災害破壞燃氣管道等多場景、多風險類型的燃氣管線耦合風險評估方法、指標體系,實現對不同類型燃氣安全事故的發生概率及后果的動態化風險分析與評估,為燃氣管道安全風險精準畫像。

(二)研發地下空間燃爆風險監測技術和裝備

隨著傳感技術、通信技術及大規模網絡技術的飛速發展和日益成熟,近年來,物聯網技術因其潛在的應用價值,已引起學術界和工業界的高度重視。通過在燃氣管線相鄰地下空間布設可燃氣體智能監測傳感器,實時感知地下空間可燃氣體濃度,可有效預測預警地下空間爆炸事故,將危險源消除在萌芽狀態。當然,由于燃氣管線周邊存在大量地下空間,在開展此類傳感器布點時,必須根據一定準則,從眾多地下空間中選取典型空間進行監測,以確保監測的可行性和充分性。可以基于燃氣在典型介質中的擴散規律,結合爆炸后果計算模型與概率動態評估模型,構建適用于不同管網拓撲結構與連接規律的燃氣管網耦合風險預測模型;根據監測有效性計算方法與燃氣濃度傳感器靈敏性特征,構建以燃氣管網有效監測長度為目標的監測點優化布設模型;結合兩種模型的優點,構建綜合考慮科學性(可承受風險)、工程性(有效監測長度)、經濟性(監測點位數量)的連通管線和獨立地下空間測點優化布設模型,使得城市級大規模燃氣管網相鄰地下空間精準監測成為可能。

針對地下空間對監測設備運行條件要求極高,包括無外接電源,高溫高濕,城市內澇導致設備淹沒,地下空間網絡信號差、維護成本高等特點,可以對相關前端可燃氣體監測儀進行研發,確保研發設備可對地下空間內甲烷濃度、溫度、濕度進行實時、高效、精確、高續航采集,并實現監測數據的實時上傳。

(三)建設城市燃氣安全監測預警系統

針對城市燃氣管網系統安全運行全面感知、全面接入、全面監控、全面預警的需求,基于高可靠性、高性能、高穩定性的平臺功能架構,采用云計算、高性能運算和高效儲存等技術,構建包括城市生命線安全監測燃氣專項系統、燃氣管網智能風險防控與應急輔助決策系統的城市燃氣燃爆風險防控系統平臺(圖3),實現燃氣管網風險要素快速識別、耦合風險動態評估、管網實時監測、突發事件態勢推演等應用,形成系統城市級、規模化、工程化應用能力。

圖3 城市燃氣燃爆風險防控系統平臺

(四)形成燃氣治理新模式

構建城市燃氣安全運行精細化管理模式,建立統一標準、統一監管、統一服務的新機制,創新系統建設、運行、維護、處置、決策和管理一體化的工作流程。以燃氣管網的直接責任單位燃氣集團為骨干,建立覆蓋監管鏈、供應鏈和空間相關鏈等多個渠道的風險關聯方,確定各關聯方的職責分配。按照“案例分析→技術與理論支撐→決策輔助→綜合對策”的基本路線,以災害機理的澄清和風險的預測預警為技術基礎,以各風險關聯方的常態化業務協同為實現目標,形成一套綜合、系統、機制化的保障手段,從而提升隱蔽燃爆風險的實時監測、快速定位、分級預警、協同聯動能力,實現燃氣治理模式的創新(圖4)。

圖4 燃氣管網安全風險關聯方構成邏輯

(壓題圖片:北京燃氣通州熱線分中心?攝影:北京燃氣集團王征)

(責任編輯:張秋辰)