苗族蠟染傳統紋樣中美育資源的開發與運用

吳 娜 余杭玨

昭通學院藝術學院

蠟染古稱蠟纈,國務院2006 年將中華民族古老的民間傳統印染技藝——蠟染,列入首批國家級非物質文化遺產名錄。苗族蠟染中的傳統紋樣極具審美價值、民俗價值以及使用價值。苗族蠟染隨著各地非物質文化遺產進校園活動的開展,普及工作有了很大進展,但仍存在許多問題。基于此,筆者通過對苗族蠟染紋樣的剖析,深入挖掘其審美價值和文化價值,加強對美育價值的開發,并據此對各階段的美育提出應用建議。

一、苗族蠟染概述

苗族蠟染圖案色彩鮮明、構圖嚴謹、造型優美,具有較高的審美價值和文化價值,其源于生活,寄托著人們的情感和向往。具有濃郁的民族風情和鄉土氣息的苗族蠟染,集匠人之巧思、高超之技藝、形式之“蘊涵”于一體。

(一)苗族蠟染的發展

中國染織技術歷史悠久,苗族先民在秦漢時期就已經掌握了蠟染工藝。苗家婦女用彩繪蠟染記錄她們的生活生產,所以說苗族蠟染寄托著苗族人民對美好生活的向往,反映了苗族人民的智慧,是苗族社會歷史記憶的載體,是活生生的歷史文化再現。蠟染制品在唐代成為盛行的裝飾紡織品,現在有蠟染工藝傳統的地區集中在西南少數民族聚居地區。蠟染制品的圖案和花紋線條流暢,通常以天然靛藍為染料。使用蠟染技藝的民族眾多,由于各民族的文化背景不同、接受外界影響的程度不同等,蠟染藝術具有獨特的地域特色。苗族蠟染圖案疏密有致,將苗家兒女熱愛自然的美好愿望表現得淋漓盡致,并且結構嚴謹,講究勻稱之美,構圖上富含濃郁的民族風情,反映了苗族人民的情感世界。

(二)蠟染紋樣

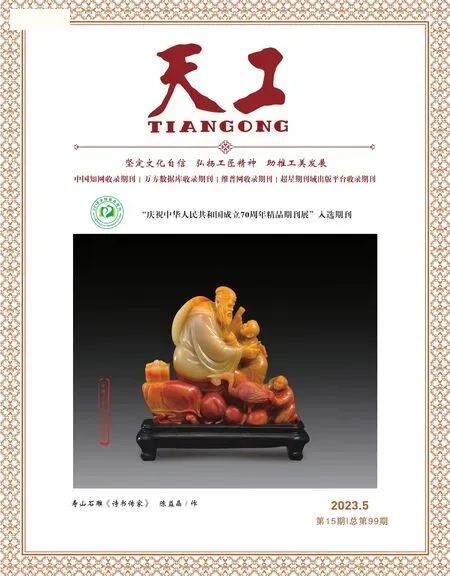

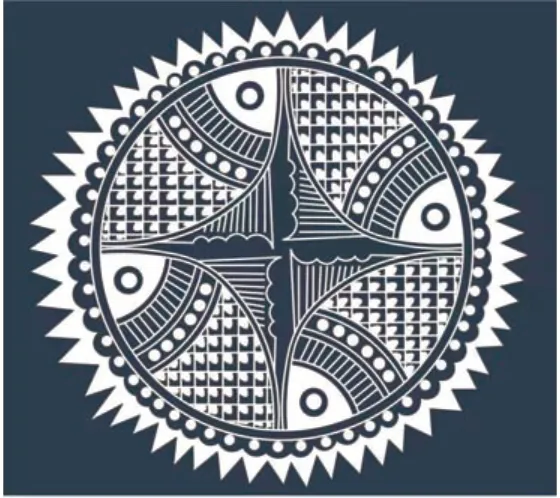

蠟染紋樣題材涵蓋兩大類,即自然紋樣和幾何紋樣。自然紋樣是指自然界的動植物紋樣,如花、草、鳥、蟲、魚等動植物紋樣(見圖1)。這種以圖騰形象為表現元素的紋樣,體現了苗族人民追求“天人合一”、與自然和諧相處的理念,既反映了苗族先民對圖騰的崇拜,又具有自然質樸、情趣盎然的裝飾之美。幾何紋樣在蠟染中多是抽象變形的自然形象(見圖2),以螺旋紋(水紋)、圓點紋、花葉紋、銅鼓紋、瓜米紋、馬蹄紋為主,多采用四面勻齊、左右對稱的構圖方式,結構嚴謹,點、線、面變化多端、主次分明,以求整體效果的和諧統一,既能抓住物象的特征,又具有較高的藝術概括能力,且兩者通常融合運用。

圖1 魚紋

圖2 幾何紋

1.龍紋

龍在苗族人心中具有超自然的力量,不僅可以遮風擋雨,也兼管山川河流。苗族蠟染中的龍紋造型各異,如鳥頭蛇身、牛頭魚身、蜈蚣造型等。苗族祖先通過想象將多種動物的形象和生理機能相結合,創造出許多龍紋圖案。龍紋經過抽象、夸張、變形后,常與鳥紋、魚紋、牛紋等動物紋樣組合成似龍非龍的紋樣,既簡潔又漂亮。龍在苗族人民心中是一種吉祥的生物符號,可以造福于人類。

2.蝴蝶紋

蝴蝶紋取自苗族神話中“妹榜妹留”的古老歌謠故事。“妹榜妹留”漢語意譯為“蝴蝶媽媽”,在苗族的神話中,蝴蝶媽媽是天地萬物的始祖,其中神、鬼、人、獸、植物,還有電閃雷鳴等,都是由蝴蝶媽媽衍生出來的。于是蝴蝶成為蠟染的重要圖案,被視為生殖和美的化身,并且備受推崇。不過,蝴蝶紋飾不同于蝴蝶在現實生活中的樣子,更具有人格化的特征,甚至是現實的蝴蝶的變體。苗族蠟染中的蝴蝶圖案,或紛飛,或匍匐,或具象,或抽象,或寓意,或寫實,千姿百態,皆因苗族人對萬物的認知差異而產生。

3.魚鳥紋

此類紋與蝴蝶紋相似,也是歌頌繁衍與美麗的一類紋樣。魚、鳥同圖組成花紋,比喻夫妻恩愛。此魚紋飾翅膀同鳥,鳥多為能游水的“水鳥”(waterbird)。有學者認為,這是一種極具特色的圖案,不分男尊女卑,內含生殖崇拜,體現了傳宗接代、繁衍后代由男女共同承擔,是一種很有特色的圖案。

鳥的原型是蠟染的主要紋飾,由錦雞、麻雀、喜鵲、鸚鵡、燕雀、鷺鳥等組成。苗族人結合多種動物的外貌特征,或張大嘴,或竊竊私語,或昂首挺胸,或展翅翱翔,繪出形態各異、生動可愛的各種鳥紋,其動作、神態異曲同工,栩栩如生,表達了苗族人民祈求繁衍生息的美好心愿。

4.太陽紋

太陽紋又稱銅鼓紋,是民間最古老的蠟染紋樣,清代張澍在《黔中紀聞》中的記載也證實了這種現象:“緙僚斜紋布,名順水紋,蓋模取銅鼓紋以蠟刻板印布,以銅鼓紋為底。”苗族蠟染銅鼓紋樣雖然在傳承延續中有所改變,但銅鼓的中心花紋依然十分典型。中心花紋其實就是太陽紋,即在圓形外放射光芒。苗族人民通過銅鼓紋樣表達對先人的懷念,同時也表達了人們對太陽的頂禮膜拜,苗族人民對太陽的懷念之情溢于言表。

5.植物紋

苗族蠟染植物紋樣有許多,并演變提煉成幾何形狀的花卉,如蕨花、梅花、桃花等。這些植物少數民族婦女勞作時隨處可見,觸手可及,使得她們從中獲得靈感,在蠟染中描繪出極富生命活力和山野情趣的圖畫。相傳,在古代苗族由中原向西南的大遷徙中,婦女們在衣襟上描繪沿途所見的植物,并作為傳統圖案保留下來,以銘記跋涉的艱辛。還有一種傳說,蕨菜治過苗家婦女的病,所以蕨菜也成了一種蠟染圖案。植物紋不僅寄托著苗族人民對歷史事件的追憶,也從側面反映了苗族祖先的不同遭遇,這也是苗族人民對祖先和曾經的民族經歷的搜集、記錄和緬懷。

6.星河山川紋

這里所說的星河山川紋不再是客觀上的天上星云點點,地上山嶺江丁,而是將圖案與形象高度抽象后的一種組合。星河山川紋既有形式美的獨特之處,又凝結著歷史的深厚底蘊。據史書記載,苗族曾經歷過遠古時代背井離鄉的大遷徙,這是一段讓苗族人民刻骨銘心[1]的歷史遷徙事件,苗族人民通過這種紋樣記錄了民族的悲壯經歷。

在生產生活中,苗族先民一邊感受大自然的神奇與美妙,一邊在服飾上記錄下自己對大自然的觀察和認識,以抒發熱愛自然的情感。當地老人死后所用的葬單,都是莊重的幾何紋樣,足見苗族人民十分迷戀這些紋樣。這些紋樣以仿自然為基礎,多有物超所值的形象色彩。繪制時,苗族人民在特定的位置布置特定的紋樣,有的在正位,有的在副位,相互映襯,相互輝映,一派和諧之美。這是苗族人民審美觀念的反映,突出了苗族人民的審美意識和審美情趣。這些紋樣一方面是苗族人民所創造的物質文化——技藝與經驗的折射;另一方面,圖案組合所呈現的平衡狀態,凝結著哲思與美學的深層意蘊[2],昭示著妙趣橫生的哲理智慧。

二、苗族蠟染紋樣的美育價值

蠟染在各地分布廣泛,昭通、丹寨、安順、龍里等大部分市、自治州、縣都有蠟染制作,特別是苗族聚居區的蠟染藝術成就最高。《貴州通志》對苗族蠟染工藝及藝術特點也有過準確精練的概述,“用蠟繪花于布而染之,既去蠟,則花紋如繪”。因此,苗族蠟染作為一種原生態的鄉土文化,一種彌足珍貴的原生態藝術,一種廣泛的民間工藝精品,有著深具民族靈魂的人文情懷和廣泛的群眾基礎,融入美育中,不僅極大地豐富了美育內容,而且提升了美術課程的文化屬性。

(一)初等教育

在初等教育中融入獨具藝術魅力的苗族蠟染紋樣,對培養學生審美素養、傳承民族優秀傳統文化意義重大。但目前,初等教育教學中融入蠟染紋樣的美育課存在過于注重形式、教學目標定位存在偏差、缺乏地方特色、對其審美價值挖掘程度過淺等問題。傳統民族藝術的傳承與發展,需要實踐與創新相結合、科學性與靈活性相結合等,并且實踐教學模式要注重能力培養。在融入苗族蠟染紋樣的美育中,要鼓勵學生在學習中捕捉靈感,通過豐富的實踐活動激發學生的視覺、聽覺、觸覺,培養學生的想象力,用蠟染作品激發學生的創作激情。如在進行趣味肌理主題教學時,將大量苗族蠟染圖案的實物圖片展示給學生,激發學生的藝術創作熱情,從而使學生對蠟染產生濃厚的興趣。蠟染課程要結合多個知識點,充分挖掘學生自身的潛能,在實踐中大膽運用各種材料,將蠟染與其他相關技術相結合,制作出具有創新性的作品,并根據學生的心理特點,選擇適合的方法進行蠟染課程的教學。

學習是探索的過程,美術課程標準提出要重視激發學生的創新精神,教師要鼓勵學生進行綜合性實踐探究學習。通過學生的創新來拓展蠟染在生活中的應用,從而培養學生的創新能力。

(二)中等教育

學校在文化傳承中起著重要作用,也是苗族蠟染技藝傳承的主陣地。課程是學校教育的核心和靈魂,所以課堂教學直接影響著學生。教育人類學認為,學校課程是從文化中篩選出來的優秀課程。因此,苗族蠟染資源融入中等美育中,首先要重視課堂教學,既要發揮好地方課程、學校課程的補充延伸作用,又要積極與現有美術教材有效鏈接,發揮美術課程的基礎性作用。研學旅行是教育教學的重要內容和綜合實踐育人的有效途徑,是學校教育與校外教育銜接的一種創新形式。研學旅行相對于課堂教學而言,是一種更自主、更靈活、更開放、更綜合的研究性學習與旅行體驗融合的學習方式。學校面向感興趣的學生組建苗族蠟染興趣小組,為興趣小組配備專業指導教師,以興趣小組為單位組織各類研學旅行活動。通過組織研學旅行,讓學生近距離接觸蠟染制作工藝,觀察苗族蠟染紋樣,引導學生記錄研學體驗、填寫調查報告。實踐活動是學校教育的有機組成部分,對傳承苗族蠟染藝術尤為重要。組織學生進行苗族蠟染創作實踐,既是對學生苗族蠟染知識學習效果的強化,更是對少數民族優秀文化的藝術表達。[3]

(三)高等教育

現在的大學提倡素質教育,而美育不僅可以增強審美能力,對素質的提高和培養具有重要影響,還可以拓寬文化視野,進而促進學生的全面發展。加強美育,可以提高大學生的鑒賞能力和分析美的能力。

大學公共藝術課程與其他公共課相比,就共性而言,它們具有同等重要的地位,它們共同構建起大學的課程體系;就個性而言,大學公共藝術課程具有豐富的課程形式、濃郁的藝術氣息,旨在提高學生的審美能力和動手能力,培養學生的創新精神,充實學生的人文素養。公共藝術課程是高校開展美育的主要渠道之一,也是美育工作的中心環節,在培養符合社會發展需要的人才方面發揮了重要作用。增強“非遺”的生命力,探索傳統文化在當代語境中的新發展,將傳統蠟染藝術與現代科技、當代生活相融合,讓“非遺”走進人們的生活中,在提升人們對它的認同感的同時,也創新了“非遺”的傳承方式,最終讓優秀傳統文化得以更好傳承。

三、結論

苗族蠟染作為非物質文化遺產,其制作方法古色古香,審美價值也是獨具一格。在不同的教育階段針對性地設置蠟染課程,能使蠟染這一優秀的傳統文化薪火相傳。挖掘美育的巨大價值,使美育在學校中得到有效實施,其本質內容是美育的主要路徑、手段和中心環節。將非物質文化遺產資源融入美育中,不僅是當下傳承與發展傳統文化的重要路徑,更是美育教學改革的重要舉措。