荒漠化監測樣地不同立地類型土壤有機質測定分析

王琪,王建梅,張繼平,曹慶喜,馬存平,秦于倩,郭錦梅,呂明

(陜西省林業科學院治沙研究所,陜西 榆林 719000)

土壤有機質是土壤的重要組成部分,它有助于土壤的穩定性和土壤養分、水分的保持,具有抵抗風蝕和水蝕,保持土壤耕作、吸收和降污染等重要作用[1-3],土壤中的有機質對植被生長起著很重要的作用。防止土地荒漠化,植被生長很重要,而有機質是植物生長的諸多因素之一[4]。本文就毛烏素沙地荒漠化監測樣地的土壤有機質進行了測定和分析,以期改善荒漠化土地的生態環境和植被生長狀況,從而為荒漠化土地的利用提供數據支撐和理論依據。

1 研究地概況

榆林荒漠化監測樣地位于毛烏素沙地東南部榆林市西北部的沙質荒漠化土地(107°14′—110°36′ E,37°57′—39°35′ N),包括定邊、靖邊、橫山、神木、府谷、佳縣和榆陽7個縣(區)的99個鄉(鎮),30個農林場,該區域是植物地理學重要分界線,具有地域上的獨特性和代表性[5]。荒漠化監測整個區域屬于溫帶和暖溫帶半干旱大陸性季風氣候,多風沙,降雨少,年平均降雨量400 mm左右,氣象災害較多,不同程度的干旱、冰雹、霜凍、沙塵、暴雨等時有發生,尤其是干旱、冰雹和沙塵危害嚴重,植物生長環境十分惡劣,整個生態系統具有脆弱性和不穩定性[6],長期的風蝕導致地表有機質流失,土壤生產力降低。

2 研究方法

2.1 土壤樣品的采集

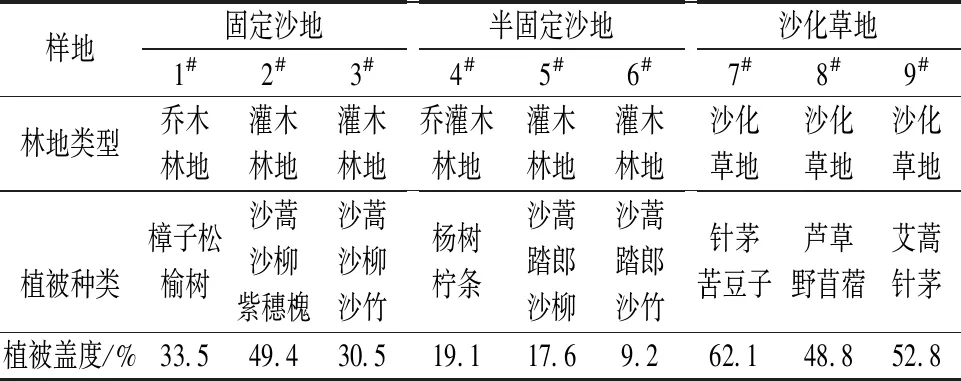

從榆林荒漠化監測樣地中選擇固定沙地、半固定沙地和沙化草地3類典型的立地類型,每個立地型各設3個樣地,并對樣地進行編號,固定沙地(1#、2#、3#),半固定沙地(4#、5#、6#),沙化草地(7#、8#、 9#)。分別在每塊監測樣地植被分布多樣化極豐富的中心部位進行土壤采樣,每塊樣地設3個采樣點,每個樣點間隔2 m。采樣點用鐵锨挖100 cm深,依次在土壤剖面上按0~<20、20~<40、40~<60、60~<80和80~100 cm分別分層采集一定量的土壤裝入塑料袋,張貼標簽并標注其樣方地的土壤立地類型、樣方號、土層深度、取樣時間等,帶回實驗室分攤、風干、研磨、過篩等處理后裝入廣口瓶,為測定有機質備用。荒漠化監測樣地基本情況見表1。

表1 荒漠化監測樣地基本情況

2.2 試驗方法

土壤有機質的測定方法采用(GB9834-88)重鉻酸鉀氧化-硫酸消化法[7]。用定量的重鉻酸鉀-硫酸溶液,在電爐油浴加熱條件下,使土壤中的有機碳氧化,剩余的重鉻酸鉀-硫酸溶液,用硫酸亞鐵滴定。以二氧化硅為添加劑作為空白滴定,根據氧化前后氧化劑差值,計算出有機碳量,再乘以系數1.724,即為土壤有機質含量。此次共測定土壤樣品135個。計算公式如下:

土壤有機碳(g·kg-1) =C×5(V0-V1)/V0×0.003×1.1×1/K2×1 000/m

土壤有機質(g·kg-1)=土壤有機碳×1.724

式中:V1為滴定空白樣品時所用的硫酸亞鐵的量(mL);V0為滴定土壤樣品時用去的硫酸亞鐵的量(mL);0.003為1/4碳原子的摩爾質量(g·moL-1);C為還原劑的摩爾濃度(mol·L-1);1.1為校正系數(有機質氧化率平均為90%);K2為有機質含碳58%;m為樣品質量(kg);1.724為碳含量換算成有機質含量的系數(1 g碳約等于1.724 g有機質)

3 結果與分析

土壤有機質含量通常作為土壤肥力水平高低的一個重要指標,它是土壤各種養分的基礎,也是其他養分如氮、磷等元素的重要來源,對土壤的結構性、保肥性和緩沖性等都有著積極的影響。本研究荒漠化監測樣地不同立地類型土壤有機質的測定結果見表2。

表2 荒漠化監測樣地不同立地類型不同土壤層次有機質含量 單位:g·kg-1

3.1 荒漠化監測樣地不同層次土壤有機質含量

從表2得出,荒漠化監測樣地不同立地類型土壤不同土層的有機質含量都存在著一定的差異,總體來看,各監測樣地土壤地表皮層(0~<20 cm處)有機質含量較其他土壤各深層剖面有機質含量大;垂直分布上,不同土層土壤剖面有機質含量隨著土層深度的增加而變化趨于穩定,土壤有機質隨土層深度的增加,含量降低,沙化草地個別監測樣地土壤有機質含量是40~<60 cm處反倒高于20~<40 cm 處的土壤,60 cm以下與其他監測樣地的垂直分布一致。

3.2 荒漠化監測樣地不同立地類型土壤有機質含量

從表2得出,荒漠化監測樣地不同立地類型土壤有機質含量中,固定沙地土壤平均有機質含量為3.54 g·kg-1,半固定沙地為1.43 g·kg-1,沙化草地為3.51 g·kg-1。其中固定沙地土壤有機質含量最高,半固定沙地最低。所監測的土壤樣品中,固定沙地的有機質含量最大值是18.94 g·kg-1,最小值是0.74 g·kg-1;半固定沙地的最大值是2.50 g·kg-1,最小值是0.95 g·kg-1;沙化草地有機質含量最大值是12.75 g·kg-1,最小值是1.69 g·kg-1。結合表1可以得出,地表植被種類、植被蓋度與土壤有機質含量大小有著直接密切的關系。樟子松喬木林地,地表枯落物多,有機質含量相對就高。紫穗槐、草本苦豆子等豆科植被土壤有機質含量比較多,所以要想提高土壤有機質含量,改善荒漠化土地,最好是采用喬灌草相結合的種植模式,灌草植物尤其要選擇豆科類的植物。

4 結論

本研究主要對荒漠化監測樣地不同立地類型土壤有機質進行了測定分析,結果表明:荒漠化監測樣地不同立地類型土壤表皮層(0~<20 cm處)土壤平均有機質含量較高,按照表皮層土壤平均有機質含量的大小依次是固定沙地>沙化草地>半固定沙地。垂直分布上,基本上是隨著土壤深度的增加有機質含量也隨著穩定減少;地表植被種類、植被蓋度與土壤有機質含量大小有著直接密切的關系,樟子松喬木和紫穗槐、苦豆子、苜蓿等豆科類灌草植物結合在一起種植,可提高荒漠化土地的有機質含量,改善土壤肥力狀況,從而提高土壤利用率,促進生態環境的進一步改善。因此,在荒漠化治理中建議采取喬灌草結合的模式,尤其要種植一些綠肥植物,比如苜蓿、天箐等豆科類植物。