毛烏素沙地榆樹群落與土壤因子響應關系研究

山丹,吳領玉,蘇日古嘎

(1.內蒙古師范大學生命科學與技術學院,內蒙古 呼和浩特 010022;2.內蒙古自治區高等學校生物多樣性保護與可持續利用重點實驗室,內蒙古 呼和浩特 010022;3.呼和浩特市賽罕區疾病預防控制中心,內蒙古 呼和浩特 010020)

榆樹(Ulmuspumila)為榆科(Ulmaceae)榆屬(Ulmus)落葉喬木,分布于中國的東北、華北、西北、西南各省區,以及朝鮮、俄羅斯、蒙古等地,生于海拔2 500 m以下的山坡、山谷、川地、丘陵及沙崗等處。榆樹根系較為發達,具有抗貧瘠、抗旱、抗寒、壽命長等特點,常用作防風固沙林和水土保持林樹種[1-4],在沙地生態系統中占據重要地位。

毛烏素沙地位于陜西省榆林地區和內蒙古自治區鄂爾多斯市之間,屬于中國北方農牧交錯帶,是我國主要的荒漠化影響區域之一,是氣候變化的敏感帶和生態脆弱帶[5]。榆樹不僅是沙地生態系統的建種群,榆樹疏林更是沙地植被演替的頂級群落,對維持區域生態穩定性具有重要意義[6,7]。國內外學者對沙地榆樹疏林也進行了大量的研究,其中主要集中在沙地榆樹根系微生物及土壤養分研究[7-10]、不同干擾梯度對于沙地榆樹疏林的影響[11,12]及沙地榆樹疏林植被和種群結構特征[13,14]等方面。國外學者就榆樹病害及致病菌[15-17]、榆樹遺傳多樣性和群體結構[18]、不同干擾因素對榆樹的影響[19,20]等方面做了一系列研究。本試驗通過榆樹群落物種組成和土壤理化性質特征分析,研究沙地榆樹群落與土壤因子之間的關系,以期為毛烏素沙地榆樹疏林和生態系統的保護提供理論依據。

1 研究區概況

毛烏素沙地位于鄂爾多斯高原東南部,地理位置為107°20′—111°30′ E, 37°27′30″—39°22′30″ N,總面積約4萬km2。研究區設于內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗 ( 108°53′18″—108°88′94.54″ E, 38°19′2″—38°31′70.59″ N)[21],位于鄂爾多斯市西南部,地處毛烏素沙地腹地,總面積 11 645 km2,旗境南北長 194 km,東西寬 104 km,平均海拔1 300 m 左右,是典型的溫帶大陸性半干旱季風氣候。但由于該區特殊的氣候條件和沙性基質,造成半固定和固定沙丘的廣泛分布[22]。土壤類型有栗鈣土、草甸土、鹽堿土或沼澤淺育土及各類風沙土[23]。

2 研究方法

2.1 樣方調查

本研究采用典型樣地調查法,在烏審旗選擇 2 個樣地,共設立 6 個 10 m×10 m的榆樹樣方進行榆樹群落調查。樣地環境因子基本信息見表1。用 GPS定位記錄樣地經緯度、海拔,測定樣方內物種的種類、蓋度、高度。

表1 毛烏素沙地榆樹疏林樣方環境因子基本信息

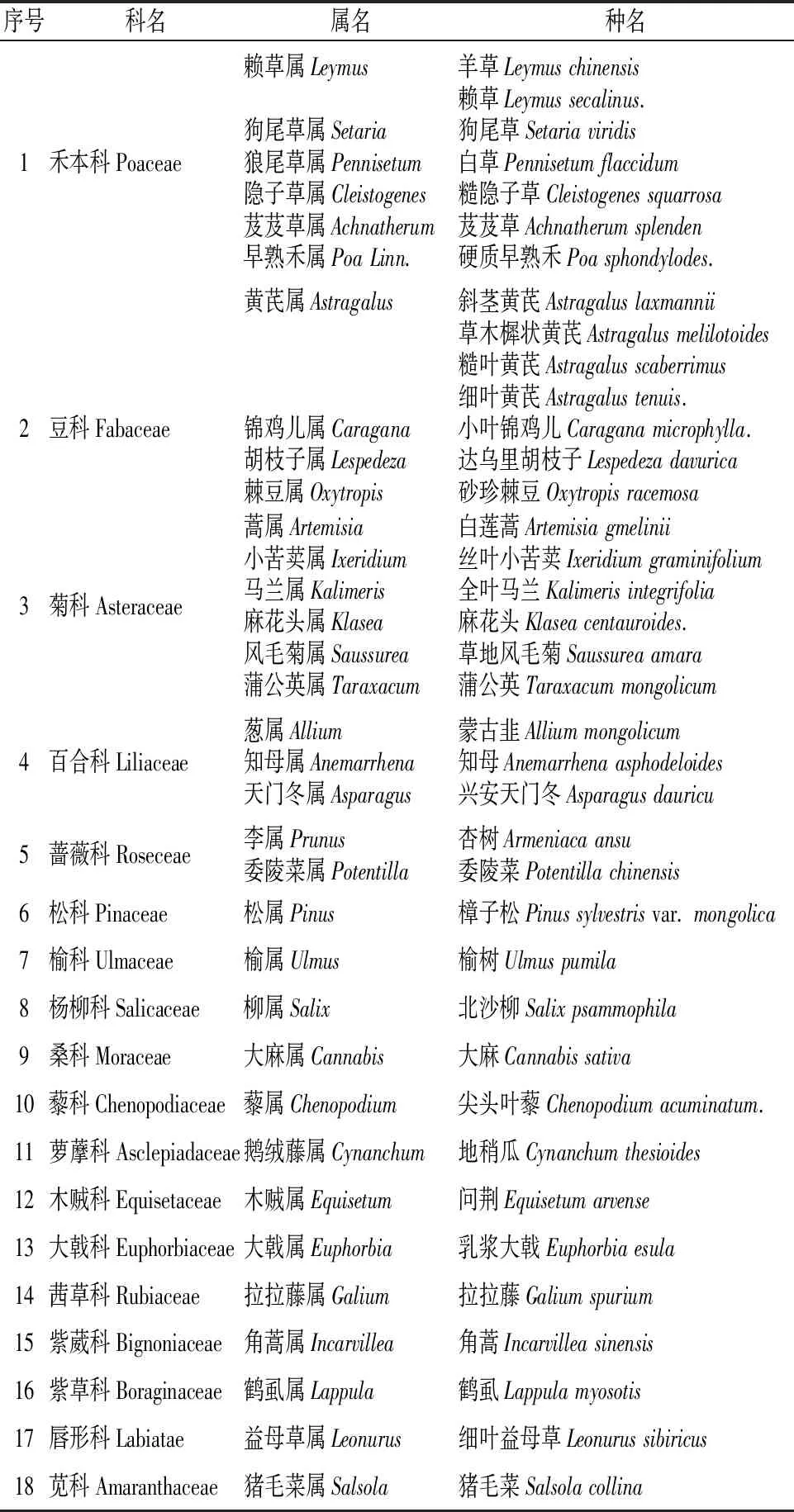

表2 毛烏素沙地榆樹群落物種組成

2.2 土壤樣品的采集、保存與預處理

榆樹群落調查中的每個 10m×10m 的樣方的每個對角線距離等同位置取 2 個點,樣方正中間位置取 1 個點,共 5 個點;分0~<5、5~<10、10~<20、20~<40和40~<60 cm 共 5 個取樣層次。土壤取樣采用內徑20 mm 的土鉆,5 個點的同一個取樣層的土壤樣品混合均勻,自然風干后去除死根和凋落物,再過2 mm 篩,其中一部分土壤樣品用于土壤粒度百分比含量的測定,另一部分土壤樣品在研缽內進行研磨,并過100目篩孔,裝進自封袋,用于土壤理化性質的測定。每個榆樹樣地做3個重復樣方,共30個土樣。

2.3 土壤理化性質的測定

使用 BT-9300HT 激光粒度分布儀測定土壤粒度百分比含量。采用重鉻酸鉀容量法—外加熱法測定土壤有機質含量;半微量凱氏法測定土壤全氮量;NaOH 熔融—鉬銻抗比色法測定土壤中的全磷量;NaOH 熔融—火焰光度法測定土壤全鉀量。

2.4 數據處理

利用 GPS 確定采集樣地的經緯度、海拔及范圍;建立榆樹群落物種重要值和生態因子數據矩陣,運用Canoco 5.1進行RDA(冗余分析)排序分析,用以分析影響榆樹的主要土壤因子。運用 Excel 2019 進行數據的整理和基本特征分析。運用 SPSS 統計軟件中單因素方差分析法進行各樣方中土壤粒度百分比含量和土壤化學指標的顯著性檢驗。

喬木層重要值(Important Value, IV)計算公式為:

IV=(相對高度+相對蓋度+相對密度)/300

灌木層和草本層重要值(Important Value, IV)計算公式為:

IV=(相對高度 + 相對蓋度)/200

3 結果與分析

3.1 毛烏素沙地榆樹群落結構分析

3.1.1 榆樹群落物種組成分析 通過對榆樹群落進行野外調查,共獲得18科34屬38種植物。榆樹群落物種組成中,禾本科(Poaceae)和豆科(Fabaceae)種類最多,分別占據 6屬 7種和4屬7種, 其次是菊科(Asteraceae)、百合科(Liliaceae)、薔薇科(Roseceae)等,除此之外,還有較多單一物種(表 2)。

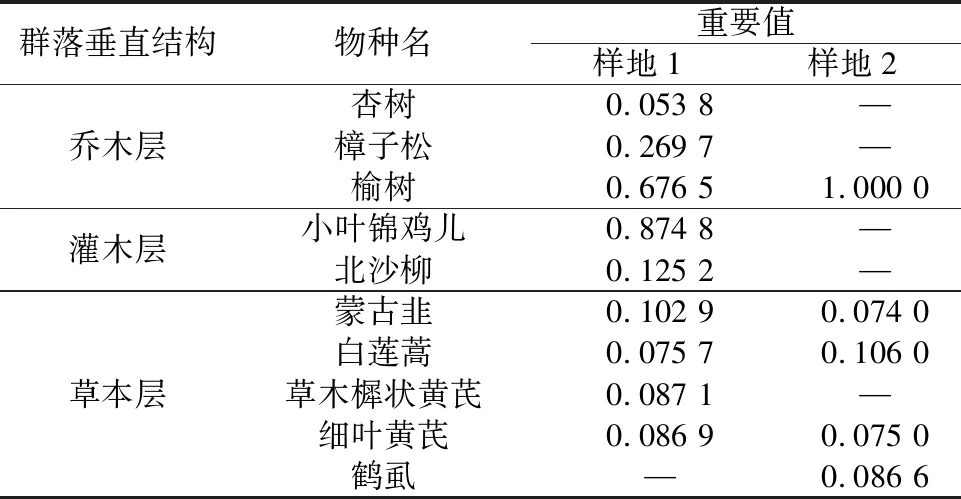

3.1.2 榆樹群落垂直結構分析 毛烏素沙地榆樹群落垂直結構由喬木層、灌木層和草本層組成。喬木層有榆樹、杏樹、樟子松。灌木層有小葉錦雞兒和北沙柳。草本層中蒙古韭、白蓮蒿、草木樨狀黃芪、鶴虱、細葉黃芪(Astragalustenuis)等占據主要位置(表3)。

表3 榆樹群落主要物種重要值

3.2 榆樹群落土壤理化性質分析

3.2.1 榆樹群落土壤粒度分析 從表 4 可以看出,毛烏素沙地土壤以細沙為主,數值為38.08%~41.73%。黏粒、粉粒、細沙含量在不同土層間無顯著差異。5~<10 cm土層的極細沙含量顯著高于20~<40 cm土層;0~<5、 10~<20和40~60 cm 土層極細沙含量無顯著差異。0~<5 cm土層的中沙含量顯著高于40~60 cm土層;5~10、10~<20和20~<40 cm土層中沙含量無顯著差異。0~<5 cm土層粗沙含量顯著高于5~<10、10~<20和40~60 cm土層;20~<40 cm土層粗沙含量顯著高于5~<10和40~60 cm土層。

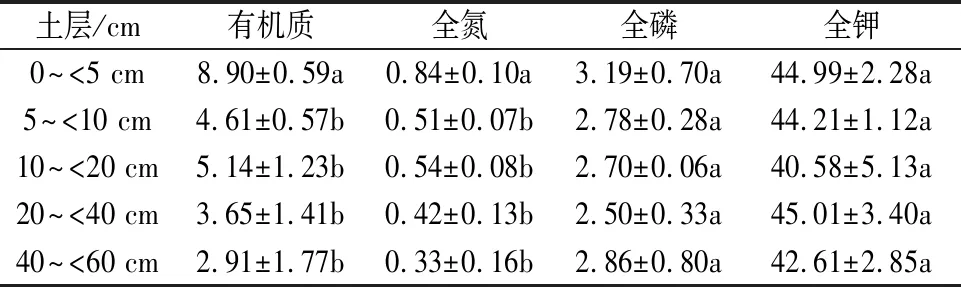

3.2.2 榆樹群落土壤化學全量指標特征分析 從表5 可以看出,0~<5 cm 土層有機質、全氮量顯著高于其他4個土層,土壤全磷和全鉀量在不同土層間無顯著差異。土壤有機質、全氮量隨著土壤深度的增加逐漸降低;全磷量隨著土壤深度的增加先降低后增加;全鉀量則表現為隨著土壤深度的增加先降低再升高再降低的趨勢,且在20~<40 cm土層達到最大值。

表5 毛烏素沙地榆樹群落土壤化學全量指標含量 單位:g·kg-1

3.3 毛烏素沙地榆樹群落冗余分析(RDA)

運用 RDA 分析,對選取的 6 個榆樹群落中物種的重要值與土壤因子進行 RDA 排序(表 6、圖 1)。從表6可以看出第一排序軸和第二排序軸的特征值為0.824 1和0.059 7,物種與環境相關系數為0.999 7和0.829 2,物種-環境變異的累積解釋擬合量達 95.31%,表明排序結果較為可信。

從表7可以看出毛烏素沙地植物物種分布的解釋與貢獻率,其中土壤有機質的貢獻率最高,為32.9%,其次是全鉀(6.6%);土壤全磷和全氮量貢獻率均為4.0%。土壤有機質P值小于0.05,說明在毛烏素沙地,土壤有機質對植物物種的分布有顯著的影響。

表7 毛烏素沙地土壤化學性質對物種的解釋與貢獻率

RDA前兩軸均反映了多個環境因子的綜合影響,從圖1可以看出,RDA第二軸與有機質、全氮、全磷、全鉀均呈現負相關關系,說明第二排序軸主要反映了植物群落分布格局沿土壤有機質、全氮、全磷、全鉀梯度的變化。其中,白草、榆樹、鶴虱、尖頭葉藜等主要受有機質、全氮、全磷影響,并與其呈現正相關關系;興安天門冬、絲葉苦麥菜、羊草、全葉馬蘭、問荊、乳漿大戟等主要受全鉀影響,說明這些植物適宜在全鉀含量相對較高的環境中生長。

圖1 毛烏素沙地榆樹群落植物種與土壤的 RDA 排序圖

4 討論

4.1 根據群落調查統計結果,毛烏素沙地榆樹群落中共有38 種植物,隸屬于 17 科 34 屬;榆樹群落除榆樹和小葉錦雞兒占優勢以外,禾本科、 菊科、豆科等大科植物數量較多,這與趙曉彬的研究結果一致[24]。崔琳等[25]對杜爾伯特蒙古族自治區沙地植物群落多樣性進行了調查,發現該沙地不同治理模式下,禾本科植物為群落優勢物種,是沙生植物群落建群物種和先鋒植物,表明禾本科等大科植物作為沙生植物群落的重要物種組成,對沙地生態系統具有較強的適應性。沙生植物資源量大、生長快、占地面積廣,是改善環境和治理荒漠化的主要植物[26]。小葉錦雞兒等典型的固沙灌木在退化沙地的恢復過程中起著重要作用。

4.2 土壤有機質對植物的生長十分重要,也是構成固相土壤的組成成分之一[27]。氮、磷、鉀為植物的生長和發育提供了必需的養分,是土壤養分的主要組成部分[28]。在毛烏素沙地中土壤有機質、全氮量隨土壤深度的增加而降低,符合同一植被類型下,土壤養分垂直分配規律[7]。這可能與植物地上部分凋落分解和植物根系大多分布在淺層[29]及土壤微生物活性隨著深度下降而降低有關。全磷量隨著土壤深度的增加先降低后增加;全鉀量則表現為隨著土壤深度的增加先降低再升高再降低的趨勢。毛烏素沙地土壤養分整體表現為在不同土層之間存在差異性,與已有的研究結果較為一致[30-32]。

4.3 從RDA結果可以看出,大多數優勢種主要和有機質有較大的相關性。在自然土壤中,有機質主要來源于地面植被殘落物和根系,如樹木、灌叢、草本類及其殘落物。植被蓋度的增加,會削弱風沙侵蝕,有利于養分積累;同時,植物物種豐富度的增加使地面殘留物增加,土壤有機質含量會隨之提高[33,34]。這表明,有機質和物種多樣性是相互影響、密不可分的。此外,全鉀、全氮、全磷量等和物種都存在一定相關性,且一些植物在排序圖中的位置是重疊的,這可能是因為它們對土壤養分的需求是相似的。草本植物相比于喬灌木與土壤養分的相關性較強,可能是因為草本層抗干擾能力較弱、對土壤因子敏感性較強有關[35]。排序圖中,環境因子之間也具有一定相關性,這表明,土壤因子是非獨立存在的,土壤各個因子之間相互影響[36]。

5 結論

根據群落調查結果,毛烏素沙地中共有38種植物,隸屬于18科34屬。其中,以禾本科、豆科植物為主。毛烏素沙地土壤粒度以細沙為主,所涉及的土壤化學全量指標中全鉀含量最高。 RDA分析結果顯示,植物物種和環境因子之間存在相關性:其中與土壤有機質含量相關性較高(P<0.05;貢獻率35.5%)。

該研究中的環境因子只涉及了土壤有機質、全氮、全磷、全鉀及土壤粒度中的黏粒、粉粒、極細沙、細沙、中沙和粗沙,未考慮其他影響因子。土壤含水量、速效磷、速效鉀、土壤pH等[37],以及電導率[38]、土壤微生物[39,40],生物結皮[8]等對植物群落組成也有影響。也有研究表明,水分因子和氣候因子是影響內蒙古地區植物群落分布的主要因素[41,42]。因此,對毛烏素沙地榆樹群落和土壤理化性質的相關性研究還須在考慮其他環境因子的基礎上進一步深入探索。