撤機困難病人吸氣肌訓練的最佳證據總結

楊薈晶,呂慧頤,杜 婧,吳亞文,楊 萍,米同舟,薛俊玲

1.山西醫科大學護理學院,山西 030001;2.山西醫科大學第一醫院

撤機困難(difficult weaning)是臨床實施機械通氣治療時最常見的重要問題之一,多項調查表明,病人常因撤機困難導致各種嚴重并發癥甚至死亡[1-2]。2017年歐洲機械通氣研究協作組將撤機困難定義為需1 次以上嘗試通過自主呼吸試驗(spontaneous breathing trial,SBT)或首次通過SBT 后成功與呼吸機分離時間需24 h 以上[3]。已有數據顯示,10%~20%的病人在計劃性撤機時會出現撤機困難或呼吸機依賴,機械通氣>48 h 的病人初次撤機困難發生率為50%~70%,死亡率較高[4-5]。以膈肌為主的吸氣肌衰弱或無力是撤機困難發生的重要原因[6],由于控制通氣時吸氣肌長時間處于失用狀態,導致肌肉迅速萎縮且纖維長度發生改變,進而使機械通氣時間延長[7]。吸氣肌訓練(inspiratory muscle training,IMT)可增強膈肌和輔助吸氣肌的力量與耐力,從而減少機械通氣時間,提高撤機成功率[8]。目前,關于撤機困難病人吸氣肌訓練的內容以原始文獻居多,干預內容零碎且缺乏循證支撐。因此,本研究通過系統檢索并匯總撤機困難病人的吸氣肌訓練相關證據,旨在為臨床護理實踐提供參考。

1 資料與方法

1.1 確立問題

采用PIPOST 模式分析具體問題[9]。應用對象(P)為撤機困難病人;干預措施(I)為吸氣肌訓練;實施者(P)為醫生、康復專科護士;結局指標(O)為病人的機械通氣時長、撤機成功率、重癥監護室(ICU)住院時間、呼吸相關指標等;實施場所(S)為康復醫學科病房或重癥康復中心;文獻類型(T)為臨床決策、指南、系統評價、專家共識、證據總結及隨機對照試驗(RCT)。

1.2 文獻檢索策略

遵循“6S”模型自上而下的檢索原則[10],以“ventilator weaning”“invasive mechanical ventilation”“ventilatordependent”“respirator weaning”“failed extubations”“failure to wean”“prolonged mechanical ventilation”“difficult weaning”“breathing exercises”“exercise*,breathing”“inspiratory muscle training”“IMT”“respiratory rehabilitation”為檢索詞,檢索國際指南協作網(GIN)、美國胸科學會(ATS)官網、美國胸科醫師學會(ACCP)官網、美國重癥醫學會(SCCM)官網、美國呼吸治療學會(AARC)官網、美國重癥護士協會(AACCN)官網、歐洲重癥醫學會(ESICM)官網、歐洲呼吸學會(ERS)官網、Joanna Briggs Institute(JBI)循證衛生保健數據庫、BMJ Best Practice、UpToDate、PubMed、Web of Science、EMbase、中華醫學會重癥醫學分會官網、梅斯醫學、醫脈通等數據庫;以“機械通氣” “呼吸機依賴”“撤機困難” “脫機困難” “延遲撤機” “撤機失敗” “延長通氣”“吸氣肌訓練” “呼吸肌” “呼吸鍛煉” “呼吸康復”為檢索詞檢索中國知網、萬方、中國生物醫學文獻數據庫等中文數據庫。檢索時限為2010 年3 月31 日—2023 年3 月31 日。以PubMed 為例,檢索策略如下:

1.3 文獻納入與排除標準

納入標準:1)納入對象為年齡≥18 歲的呼吸機依賴、撤機困難病人;2)文獻類型涵蓋吸氣肌訓練的相關臨床決策、指南、系統評價、專家共識、證據總結及隨機對照試驗等;3)語種類型為中文或英文。排除標準:1)內容重復發表、全文無法下載;2)指南解讀或翻譯及會議文獻等;3)質量評為C 級的文獻。

1.4 文獻質量評價標準

采用臨床指南研究與評價系統Ⅱ(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ,AGREE Ⅱ)[11]為指南評價工具,并通過組內相關系數(intraclass correlation coefficient,ICC)驗證評價者之間評分是否具有一致性。采用JBI 相應標準為臨床決策、專家共識、系統評價及隨機對照試驗評價工具[12]。由3 名參加過循證護理與證據整合研討班的碩士研究生按照上述標準將納入的文獻進行獨立評價,如有異議,與另外1 名循證護理專家商討后確定證據內容。

1.5 證據提取與整合

匯總歸納同一主題,整合過程遵循以下原則:優先選擇“高強度、低重復”符合本專業表述的證據,而非“高強度、低次數”的證據;根據證據內容進行相關補充并按照邏輯關系合并;內容獨立的證據保留原始表達;證據存在沖突時,遵循“循證證據優先、高質量證據優先”原則。

1.6 證據分級與推薦級別

使用JBI 的證據預分級及推薦系統(2014 版)[13],追溯證據來源并劃分為1~5 級,召開專家會議并依據FAME 原則進行證據等級推薦(A 級為強推薦,B 級為弱推薦)。

2 結果

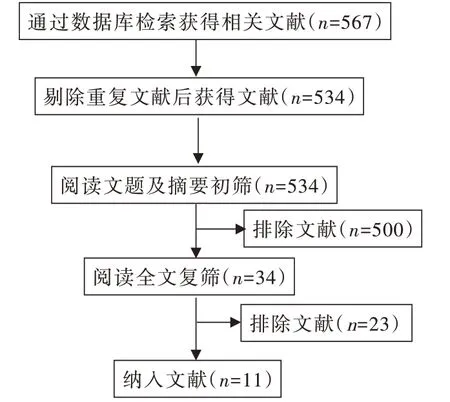

2.1 文獻篩選結果

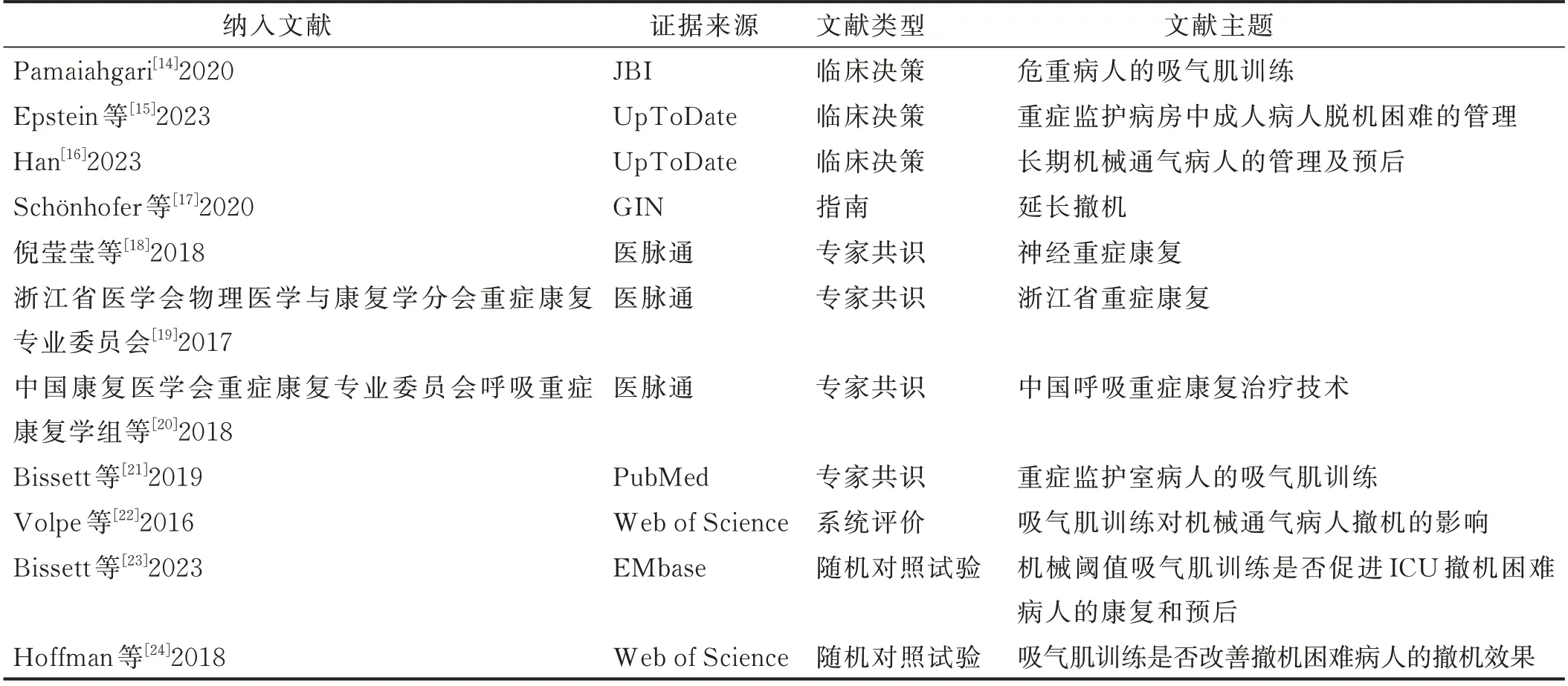

共納入11 篇文獻[14-24],包括臨床決策3 篇[14-16]、指南1 篇[17]、專家共識4 篇[18-21]、系統評價1 篇[22]和隨機對照試驗2 篇[23-24],文獻篩選流程及結果見圖1,納入文獻的一般特征見表1。

表1 納入文獻的一般特征

圖1 文獻篩選流程及結果

2.2 文獻質量評價結果

2.2.1 臨床決策評價結果

納入臨床決策3 篇[14-16],其中,1 篇[14]來源于JBI 循證衛生保健數據庫,其余2 篇[15-16]來源于UpToDate,均屬于“6S”模型頂層證據,證據質量高,直接納入。

2.2.2 指南評價結果

納入指南1 篇[17],范圍和目的、參與人員、嚴謹性、清晰性、應用性、獨立性標準化百分比依次為100%、100%、 75%、100%、25%、100%,5 個領域≥60%,1 個領域<30%,為B 級推薦,ICC 為0.96,表明評價一致性較好。

2.2.3 專家共識評價結果

納入專家共識4 篇[18-21],3 篇[18-20]來源于醫脈通,其條目6“所提出的觀點與以往文獻是否有不一致的地方”評價均為“不清楚”,其余條目評價均為“是”;1 篇[21]來源于PubMed,所有條目評價均為“是”,文獻質量較高,予以納入。

2.2.4 系統評價結果

納入系統評價1 篇[22],來源于Web of Science,條目8“合并研究的方法是否合適”評價為“不清楚”,條目9“是否評估了發表偏倚可能性”評價為“否”,其余條目評價均為“是”,文獻質量較高,予以納入。

2.2.5 隨機對照試驗評價結果

納入隨機對照試驗2 篇[23-24],Bissett 等[23]的研究所有條目評價均為“是”,研究設計完整,質量較高,予以納入;Hoffman 等[24]的研究條目4“是否對失訪對象的結局進行描述并將其納入分析”評價為“否”,其余條目評價均為“是”,內容質量較高,予以納入。

2.3 證據描述及匯總

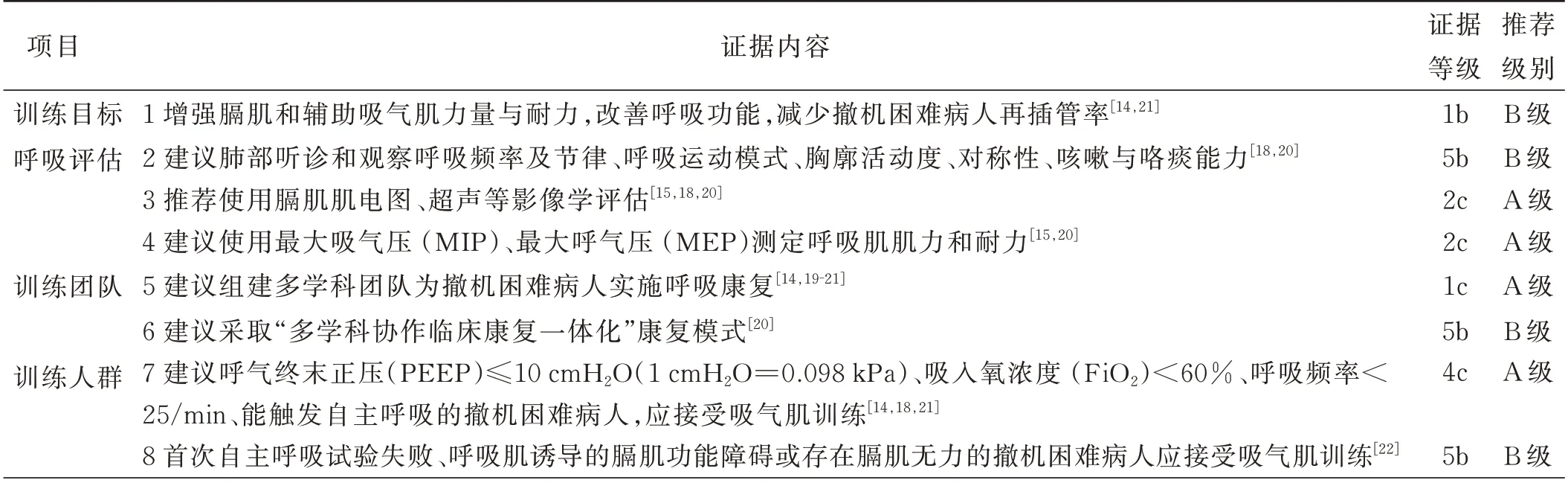

通過證據提取與整合,最終形成包含訓練目標,呼吸評估,訓練團隊,訓練人群,訓練方式,訓練強度、頻次及時間,暫停指標及監測8 個方面、共22 條推薦意見的撤機困難病人吸氣肌訓練最佳證據總結,見表2。

表2 撤機困難病人吸氣肌訓練的最佳證據總結

3 討論

3.1 實施全面呼吸評估,早期識別影響因素

呼吸肌肌力和做功之間失衡,如呼吸過速、呼吸窘迫和反常呼吸等因素常造成病人撤機困難[15]。證據1強調了撤機困難病人吸氣肌訓練的必要性,證據2~證據4 表明在訓練前需對病人進行全方位的動態評估。其中,超聲等影像學指標在對膈肌的評估中占重要地位,能更準確地反映膈肌形態、厚度、運動幅度,當超聲顯示膈肌移動度不佳時,表明病人呼吸肌無力且影響撤機[15,18,20]。最大吸氣壓與最大呼氣壓的監測也是呼吸評估中不可或缺的項目,是反映呼吸肌有無收縮異常、疲勞和發生病變等情況的敏感指標,在多項研究中被視為預測撤機結果的指征之一[20,25]。但也有學者提出最大吸氣壓難以判斷膈肌改善情況,提示其是否能作為撤機預測指標尚存爭議[16]。

3.2 明確目標人群,開展護士主導的多學科團隊吸氣肌訓練

在《成人危重病人物理治療》中,歐洲呼吸協會及歐洲危重病協會建議對撤機困難和呼吸肌無力病人進行吸氣肌訓練[26]。證據5、證據6 指出,需組建多學科團隊共同實施吸氣肌訓練,團隊成員包括重癥醫學科、呼吸科、精神衛生科、營養科、康復醫學科等領域醫師、護士、治療師以及社會工作者[14,19-21]。近年來,對撤機困難病人進行多學科模式干預,有效提高了撤機成功率,改善了病人的護理結局。專家共識中提及ICU 護士在協助撤機方面發揮著關鍵作用,在對病人的體位管理、分泌物清除、判斷是否恢復通氣支持及協助吸氣肌訓練等重要環節中提供了安全保障[21]。馮廣弘等[27]研究表明,以護士主導的呼吸康復訓練可以顯著提升機械通氣病人撤機成功率。因此,在撤機困難多學科合作中護士應充分發揮主導作用及其主觀能動性。

3.3 正確實施吸氣肌訓練,改善呼吸功能

證據7、證據8 指出,對于呼氣終末正壓<10 cmH2O 且吸入氧濃度<60%、呼吸頻率處于平穩狀態下的撤機困難病人,可進行吸氣肌訓練[14,18,21]。證據9~證據15 對撤機困難病人的吸氣肌訓練方式進行了詳細闡述,大部分為高質量證據。吸氣肌訓練時,多項研究建議床頭抬高45°[17-18,21,24],有利于減少呼吸肌工作量,改善氧合和血流動力學狀態。在實施正確體位擺放后,Bissett 等[21,28]建議為病人斷開呼吸機,閾值負荷吸氣肌設備可直接與氣管造口術或氣管插管相連接,此種方式便于清除痰液,保持氣道通暢,同時使吸氣肌訓練發揮最大效果。考慮到撤機困難病人普遍肌力較弱,而呼吸肌的持續負荷會產生疲勞,為使吸氣肌達到預期的最佳功能狀態,應遵循高強度低重復的訓練原則[29]。目前,吸氣肌訓練以閾值壓力負荷訓練和調整呼吸機壓力觸發器兩種方式較為常見,姚麗等[7]建議采用閾值負荷策略,該方式可通過吸氣流速對呼吸肌負荷進行精確控制和測定,同時操作簡便且能夠縮短訓練時長。此外,在進行吸氣肌訓練時,除常規護理措施(如深呼吸練習、腹式呼吸)外,還需注意病人是否出現呼吸困難和疲勞等不適癥狀[6]。為避免這些不適癥狀的出現,可在訓練結束后對病人進行輔助胸廓放松訓練,從而改善吸氣肌順應性,減少殘氣量,降低呼吸運動能耗,提高通氣效率,重建正常的呼吸模式,促進撤機[20]。

3.4 選擇合適的訓練參數,發揮最大效果及益處

吸氣肌訓練的強度與頻次、時間歸納于證據16~證據19。證據指向吸氣肌初始訓練強度為最大吸氣壓力的20%~50%。吳雨晨等[30]研究表明,初始壓力設置為最大吸氣壓力的20%~50%時,閾值負荷吸氣肌訓練可改善機械通氣病人的最大吸氣壓。同時,訓練強度應遵循循序漸進原則進行動態調整。證據對于訓練頻次、時長的建議為每日完成3~6 組,每組6~10次,每周為3~5 d[14,20,22],每組訓練間歇期為1~2 min,身體虛弱或高度焦慮的病人休息時間可相對延長[21]。吸氣肌訓練周期一般為2 周,但也有研究證實,當達到最大吸氣壓的正常值(-45~-25 cmH2O)時,可以停止訓練[31]。

3.5 明確暫停指標,保障生命安全

需在訓練前、訓練中、訓練后對病人的呼吸頻率、心率、血氧飽和度和血壓等基礎指標參數進行監測[18,24]。同時,每周需監測病人用力肺活量、最大吸氣壓和吸氣峰流速等,依據監測結果調整吸氣肌訓練阻力[24],但目前文獻中關于具體數值并無詳細闡述,仍需進一步進行臨床實證和探討。此外,病人接受吸氣肌訓練后主觀呼吸困難感受程度也是評判訓練進展的主要指標之一,一般推薦使用改良呼吸困難Borg 量表,當病人評價結果為4~6 級時可進行正常訓練[20,22,24]。當病人出現證據20 所述情況時,應及時停止訓練,當生命體征趨于平穩后再開展吸氣肌訓練[18,20]。

4 小結

本研究針對撤機困難病人,從訓練目標,呼吸評估,訓練團隊,訓練人群,訓練方式,訓練強度、頻次及時間,暫停指標及監測8 個方面進行最佳證據總結,為醫護人員在臨床實施吸氣肌訓練提供了標準化的操作流程和可靠的循證依據。由于本研究涉及外文證據,在實施過程中應充分考慮臨床情景和病人意愿,選擇適合病人的本土化訓練策略。此外,建議未來加強開展撤機困難病人呼吸康復的高質量原始研究,為促進順利撤機提供科學化、專業化的技術指導和循證支持,改善病人護理結局,提高病人生存質量。