以問導學:第三學段語文長文短學策略微探

俞婷

[摘要] 能夠有意識地提問,對提升學生閱讀能力有重要作用。小學語文長課文存在理解難、學習效果不佳的問題。基于學生已經習得的提問策略,研究在長課文中通過提問前置,激發學習動機;通過三式解問,落實語文要素;通過整書練問,深化閱讀思維,從而提升學生語文素養。

[關鍵詞] 以問導學;第三學段;長文短學;三式解問

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課標》)指出,閱讀是發展型學習任務群的核心和拓展型學習任務群的基礎。閱讀能力是語文素養的重要內容,學生在實踐活動中有意識地提問就是在進行思辨性閱讀,對提升閱讀能力有著重要作用。統編語文教材中,相較于短課文,長課文具有篇幅長、字數多、理解難的特點,學生對“長課文”往往望而生畏,學習效果欠佳。學貴有疑,質疑思維是閱讀探索的動力。《課標》在第二學段的閱讀教學中指出學生要“能對課文中不理解的地方提出疑問”。語文教學中,應倡導學生主動提出問題,并嘗試自主解決問題。問題意識是一種重要的學習方法,更是一種寶貴的學習能力,將問題意識運用于長課文的學習,以問導學,實現長文短學,可激發學生興趣,加深對長文的理解。

一、提問前置,把握學情,激發學習動機

興趣是鼓舞學生自覺提問、調動學生積極思考、探求知識的重要內驅力。提問前置有利于激發學生對長課文的興趣,激活學習動力;有助于教師及時了解學生的認知水平,把握學情,在教學長課文時做到有的放矢。

(一)“競賽”促問,挖掘好奇心

人都有好勝心,好勝心就是在比較與競爭中產生的,勝利的喜悅會激發學生的意識和行為。“讀文提問”競賽活動有助于激發學生提問的欲望,促使學生深入預習課文,從而加深對課文的熟悉度。例如,教學六年級上冊長課文《金色的魚鉤》時,筆者布置學生讀課文,在提問單上寫下自己思考的問題,開展提問競賽,比一比提問數量和提問質量。同學們提出了很多問題,如老班長和三個同志為什么落在后面?為什么同志們稱班長為老班長,班長很老了嗎?老班長是怎樣給我們找食物的?魚鉤明明長滿了紅銹,為什么是金色的?可以說,提問競賽大大激發了學生閱讀長課文的欲望,充分挖掘了學生的好奇心。從學生的提問單中,教師可以了解學生對課文的理解程度,以便在教學時更好地安排內容。

(二)“合作”議問,消除距離感

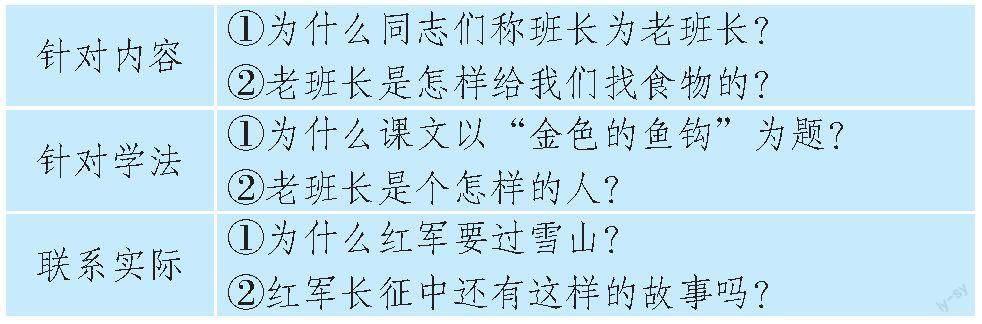

《課標》中提倡“語文課程要關注個體差異和不同的學習需求,積極倡導自主、合作、探究的學習方式”。合作議問可以降低學生對長課文的畏難心理,在合作互動、分類篩選的過程中,學生能夠互相合作,共同解決一些簡單問題。這里的合作議問是在提問競賽的基礎上開展的,學生先自主提問,然后進行提問合作,有利于充分發揮主觀能動性,提高參與感,消除自身與長課文之間的距離感。筆者在學生自主完成《金色的魚鉤》提問單后,將提問數量與質量最佳的八人任命為提問組長,然后小組合作對個人提問單進行小組匯總,并進行討論、分類篩選,形成了如下的最佳小組問題清單。

(三)“平臺”展問,增強主動性

建立平臺,展示學生的問題是對他們能力的認可,可激發學生的創造才智和學習長課文的興趣,促使他們產生更加積極、主動的態度,投入長課文學習之中。展示小組的提問單,還可以讓學生在對比中查漏補缺,及時獲得反饋,加深對長課文的理解。筆者將學生閱讀完《金色的魚鉤》后填寫的提問清單在班級“問題角”中進行展示,同時讓小組認領其他小組的問題,通過自主閱讀、小組討論、查閱資料等方式,嘗試解決問題,最后在課堂上進行展示交流,分享心得,形成質疑答疑的氛圍。學生看到自己的問題被展示后,自信心增強了,積極地認領問題,閱讀長課文的主動性得到了有效提升。

二、三式解問,長文短學,落實語文要素

學生是學習的主人,閱讀是學生個性化的行為,語文教學中要引導學生自讀、自悟,充分調動其主觀情感體驗。教學中,教師要以學生提問為抓手,以學生的閱讀需求為本,以落實語文要素為靶,在尊重學生主觀感受的基礎上引導學生自讀自悟,實現長文短學,提高學生閱讀能力。

(一)“漸進式”解問,體現學習過程的層次性

學生對長課文沒興趣,主要是畏難心理的影響。要消除學生的畏難心理,教學時就要由易到難、循序漸進。例如,教學《魯濱遜漂流記》時學生提出“魯濱遜在荒島上遇到了哪些問題”,筆者引導學生自由讀課文,畫出相關句子,學生很容易在文本中找到答案。解答“魯濱遜是個怎樣的人”時,引導學生去找魯濱遜遇到困難時是怎么做的,怎么想的。學生通過自由讀課文、同桌討論的方式聯系魯濱遜的所作所為所想,感悟到魯濱遜的樂觀、勇敢、機智等品質。漸進式解問有利于改變學生對長課文難懂、難學的看法,層層深入,學生的興趣才會被勾起,最終沉浸在長文的閱讀與理解中。

(二)“取舍式”解問,體現學習內容的聚焦性

學生的專注力是有限的,內容一多,效率就會下降。篇幅長、字數多的長課文會影響學生的學習效果和閱讀深度。所以在教學時,教師要對長課文的內容有所取舍,關注重點,落實語文要素。學生在課前提出、篩選出來的問題,既是學生對課文的興趣點,又是學生的疑惑點。根據自己的提問,進行自主閱讀,解疑答疑,學生就能充分熟悉長課文;同時教師要做好引導,將問題引向語文要素的落實,啟發學生更進一步思考。例如,在《窮人》課堂上,大部分學生都提出了“為什么課題取名為‘窮人”這一問題,這和課文主旨息息相關。因此筆者先讓學生自主閱讀思考,再進行交流討論。有學生回答:“因為桑娜和漁夫家里很窮。”筆者適時引導:“你從哪里感受到的呢?”由此聚焦環境描寫,落實“讀小說,關注環境,感受人物形象”的語文要素。

(三)“分層式”解問,體現學習目標的差異性

學生現有知識和閱讀水平存在一定的差異,對于長課文就會存在差異化理解。其實,對課文的理解并不存在所謂的標準答案,只要學生能在閱讀中運用語文要素即可。在長課文教學中,教師可以將自己定位為傾聽者,聽學生提問、解問,在尊重學生想法的同時深入了解文本,最后進行深入淺出的引導,讓學生對課文有一個更加完整、深刻的認識,潛移默化地提升閱讀能力。例如,在《少年閏土》課堂上,學生共解“閏土是個怎樣的孩子”這個問題時,有學生說:“我從插圖上看到的閏土很樸素,很會抓猹。”這是孩子看圖的直觀感受,筆者便表揚他敢于說出自己的感受與理解,同時借機引導學生思考“閏土是怎樣抓猹的”,從而引導學生將目光轉移到本文的重點段落。其他學生讀后得出:“從閏土抓猹的一系列動作,能體會到閏土的靈活和熟練。”

三、整書練問,遷移延伸,深化閱讀思維

教材中的長課文畢竟是有限的,學生的學習還是要從“篇”過渡到“書”,整本書閱讀是訓練閱讀能力的重要載體。在整書中遷移運用“以問導學”,引導學生在讀中問,問中讀,真正把提問落實到平時的閱讀中,掌握并運用這類閱讀方法,以促進學生思維的深度發展。

(一)“焦點”引問,提升思維的發散性

字數多、內容豐富的整本書閱讀對耐心不足和專注力不高的小學生來說是有困難的。教師通過“焦點”引問,以“問題焦點”為抓手,引導學生自主提問,促進學生思維的發散,養成帶著問題閱讀整本書的習慣。這樣,教師的要求就轉化成了學生自己的閱讀需求。“問題焦點”可以是書名、目錄或關鍵詞句。就“問題焦點”提問時,學生的思維是自由的,思維的發散性和對整本書的探究興趣可以被充分激發。例如,在進行《童年》整本書閱讀之前,筆者先開展“焦點”引問,出示“童年”這一問題焦點,請同學們自由提問。學生們提出了很多具有想象空間的問題:這本書講的是誰的童年呢?這本書是講童年的趣事嗎?書里的故事應該和我的童年不一樣吧?主人公在童年時遭遇了什么呢?這些問題體現了學生思維的發散性,吸引學生閱讀探索問題的真相。

(二)“接龍”續問,提升思維的連貫性

閱讀整本書是一個連貫思維的過程。如果學生邊讀整本書邊思考,就會產生很多想法和問題,因而教師就可以要求學生閱讀時做提問批注。初讀完整本書后,進行“接龍”續問,由一個學生拋出問題,再由其他學生接龍提問,提出相同內容的相關問題,這就訓練了閱讀思維的連貫性,可以促進閱讀的有效性。學生在初讀完《童年》之后,筆者開展了一場問題接龍,查看學生初讀整本書的效果。“阿廖沙的童年為什么這么悲慘呢?”“是家庭的不幸造成阿廖沙的童年這么悲慘嗎?”“阿廖沙的外祖父是個怎樣的人?”學生在積極參與接龍的過程中,有效提升了思維的連貫性。

(三)“沙龍”研問,提升思維的思辨性

檢驗閱讀長文章的效果,是整本書閱讀的一個難題。學生對常見的寫讀后感、做讀書筆記等方式并不感興趣,而且這些方式效果也不佳。這里的“沙龍”研問指的是以小組形式進行關于整本書的提問解問,一個學生介紹主要內容和看書感受,作為沙龍的主導者,其他同學自由提問,由主導者解問,與組員一起討論。當學生再次有選擇性地跳讀了《童年》之后,筆者開展了“《童年》讀后研討沙龍”。同學們分成八個五人小組,圍坐在一起,各自以聚會聊天的形式對感興趣的內容進行研問。第一小組的主導者小蔣同學先分享了自己讀阿廖沙初到外祖父家部分內容的感受,小組內的小馮提出:“阿廖沙到外祖父家感受到的只有痛苦嗎?”小蔣答道:“當然不是,雖然外祖父經常毒打阿廖沙,但慈祥的外祖母會安慰他、保護他。”“書中像外祖母這樣給阿廖沙溫暖的人還有嗎?”“有啊,比如說善良、樂觀、富有同情心的小茨岡。”……在提問解問的沙龍研討中,學生可以互相監測閱讀的效果,提升思維的思辨性。

[參考文獻]

[1]徐衛明.構建以學生問題為中心的閱讀課堂[J].課程教育研究,2018(46).

[2]趙敏.“好問小達人”項目化學習活動的設計與實踐[J].教育視界,2020(03).

[3]陳飛,周佳穎.前后勾連,三招促問[J].語文課內外,2021(11).

[4]張艷.小學語文長課文深度教學中的提問技巧探究[J].教育界,2021(34).

[5]楊秋華.指導學生運用“問題焦點”展開自主提問和閱讀[J].教書育人,2021(17).