德心相融:升華生命教育情感

朱琳

[摘要] 小學道德與法治課程教學和心理健康教育有著相似的育人目標,將二者深度融合,能更好地關注學生的內隱心理體驗,激發學生持續、良好的心理狀態,增加學生的自我效能,促進學生從個體向集體延展,從現實自我向理想生活邁進。本文在實踐中總結出多種心育方法,巧用心理效應,辯證認識自我;善用心育體驗,引導自我探究;拓寬心育外延,培養情感能力,拓展道德與法治課程的延伸效用,完善多元發展體系,促進學生最大化地發揮身心潛力,推動學校德育高質量發展。

[關鍵詞] 小學道德與法治;心理健康教育;德心融合

道德與法治課程是義務教育階段的思政課,旨在提升學生的思想政治認識、道德修養、法治素養和人格修養。心理健康教育是提高學生心理素質、促進學生身心健康和諧發展的重要一環,認識自我、學會學習、人際交往、情緒調適、升學擇業、社會適應等方面的內容是心理健康教育的重點,同時也是進一步加強和改進中小學德育工作、全面推進素質教育的重要組成部分。實際上,心理健康教育和道德與法治課程教學具有內在的邏輯互通性。健康的心理是學生參與體驗的原動力,如果學生無法產生相應的情感體驗,所有的道德概念就成了外在的東西,教育便成了“無源之水”。因此,我們要在教育學生的過程中,緊緊把握合適的契機,創設心育情境,通過激發學生良好的心理狀態,獲得道德素養的提升。為推動二者深度融合,教師可以針對學生成長發展時期出現的各種心理問題或者思想觀念方面的障礙進行相應引導和調節,讓道德教育和心理教育相互融合、相互促進、共同升華,幫助學生更好地理解和感受生命的意義,提高他們的情感素養和人文關懷,使他們擁有健康的心理素質和成熟的思維模式。

在實際教學中,教師往往重視學生習慣的養成、知識的習得,卻忽略學生的心理需求,不能最大限度地發揮學生的身心潛力,造成情感調節能力訓練不足,影響教學效果。在道德與法治課堂教學中,教師應從學生的性格特點與身心發展的實際狀況出發,遇到實際問題時采用分層次教學的方法,嘗試巧用一些心理效應,逐步推進教學;也可以運用不同的心育方法,加強學生體驗,提升課堂教學成效,推動學生心理健康的發展與道德素養的形成。

一、巧用心理效應,辯證認識自我

《義務教育道德與法治課程標準(2022年版)》將“健全人格”作為構成學生核心素養的重要一條,特別強調學生在第一學段要“能看到自己的進步與不足,感知自己的消極情緒,表達自己的感受”等,第二學段要“學會認識自己,能夠識別消極情緒,學習調節情緒的方法,能夠表達自己的感受和見解”等,第三學段要“正確認識自己,學習調控情緒,掌握自我調控情緒的方法,清楚表達自己的感受與見解,體會他人的心情與需要”等。對他人與自我的認知,是學生社會性發展的一個重要指標,學生在小學階段更多依賴他人對自己的看法而形成自我評價。因此,教師要幫助學生培養自信心,促進他們獲得社會性發展。對此,教師可以在課堂中巧用心理學中常見的各類積極效應,搭建多樣的魅力展示平臺,進行合適的心理指導,讓課堂成為學生累積點滴自信、辯證認識自我的學習場。

在生命教育中,教師應當強化人文關懷,注重個體尊嚴和價值,尊重個人的選擇和生命軌跡,讓學生能夠真正體會到生命的重要性和尊嚴。比如,在教學二年級下冊《我能行》一課時,教師通過課前調查將問題呈現。學生們感覺自己在這些方面不行:不敢表演節目,說話聲音低,不會踢毽子等。教師總結原因:覺得自己不行,可能是因為膽子小、怕失敗,也可能是缺方法、少練習。其實,在我們的成長過程中,有不行的想法很正常,發現不行,也是行的表現。教師在教學中不要否定學生暫時的“不行”,而要堅持用“期待效應”來引導學生,給學生樹立積極的心理暗示,以消除消極心理。

在嘗試解決學生的“不行”問題時,教師可以先現身說法,巧用心理學中的“自己人效應”,通過適度的、有選擇性的自我暴露,以過來人的口吻講述參與比賽遇到困難時的心理活動及克服方法。教師的自我暴露是真誠的,也是學生現場可感的、能引起學生共鳴的。一方面,學生會感受到身邊的成年人甚至老師也會出現“我不行”的情況,實屬正常,這樣就緩解了學生內心的焦慮狀態。另一方面,學生會把老師與自己歸于某一方面同一類型的人,有了同體觀,就會打開心結,師生間的距離也就更近了。學生會對“自己人”所說的話更信賴、更容易接受,為下面探究“如何才能行”做好積極的心理準備。接下來,教師通過帶領學生觀看同齡人跳馬六次才成功的視頻,找到成功的秘訣,再進行嘗試表演,層層遞進,以同齡人的角度來搭建學生生活發展的平臺,把學生帶到生活意義建構的深處中去。在悅納自我、掌握方法后,再引導學生坦然接受個體差異性,用期待的心理鼓勵他們在實踐生活中不斷挑戰,從而獲得自信。

二、善用心育體驗,引導自我探究

道德與法治課程的學習是知與行相統一的過程,教師應當充分考慮學生的興趣、經驗、心理需求和生活需要,采用體驗、探究、討論等多種方式,使學生從接受性學習向體驗性學習轉變。體驗是學生學習的重要方式,在體驗中既能完成日常生活經驗的傳遞,還能發展自主建構道德的能力。而在心理健康教育中,很多時候正是在緊貼日常生活的實踐活動中讓學生去感受、感知、感悟,以活動為載體,以自身情感的變化起伏發展為核心,不斷接收新的信息,刺激積極的思維狀態。如果能將心理健康教育中的這種方法與技能有機融入道德與法治課中,就有助于優化教學活動過程,讓學生的課堂參與度大大提高,讓原本沉悶的學習活動變得積極主動,達到喚醒生命、激揚生命、展示生命、提升生命的目的。

以二年級下冊《挑戰第一次》一課的教學為例,教師組織學生講述自己人生中的第一次,有的學生表達了挑戰時心里的害怕、喜悅、緊張,也有的學生表達了面對挑戰時的恐懼心理,不敢再進行嘗試。教師請學生一起開展心育中常見的游戲體驗:猜一猜,十秒鐘你能拍多少下手?學生有猜15次的,有猜20次的,最終全班一起體驗,不少學生意外地拍出了超過50次的好成績。體驗活動結束后,學生特別興奮,紛紛向同伴介紹自己取得好成績的方法。這時,教師再請學生結合游戲進行自悟:挑戰是你想象中的那么難嗎?學生們暢所欲言,有的認為勇敢嘗試以后發現挑戰并不是想象中的那么難,有的認為找對了方法之后,挑戰也會很簡單。教師相機引導學生為各類挑戰找出最恰當的解決方法。如此,通過這一心育體驗活動,為學生創設了敢于接受挑戰的效應場,讓學生在其中自動地產生互相鼓勁、互相學習、互相發現的良好氛圍,激發自身潛能,把遇到挑戰時可能帶來的消極心理體驗轉化為積極的、正面的學習資源。

再如,在三年級上冊《生命最寶貴》第一課時的結尾,教師配上輕柔的音樂,讓學生開展心理健康教育中的冥想體驗,將生命教育這一宏大主題幻化成內心獨特的感受,體悟生命的珍貴,為熱愛生命、珍惜時光的育人目標做好鋪墊,從而完成對學生生命教育的情感升華。

三、拓寬心育外延,培養情感能力

道德與法治課程內容的開放性,決定了教師在教學中應根據學生身心發展的需要和社會變化及時更新教學思路。道德與法治課程追求知情意行的統一,不拘泥于單一知識體系,而是指向學生的多元發展、全面成長。因此,僅靠課堂教學是不足以支撐起學生的全部道德需求的,這就需要教師進行拓展外延,立足學生在校內、校外的實踐體驗,在調查中發現和提出問題,在實踐中逐步形成探究和創新意識,內化德性發展。同時,要根據學生生理、心理發展的內在規律,開展道德與法治課程的開放性評價,提高他們的道德判斷和行為選擇能力,從而構建起更為完善的多元發展體系。

無論是課內還是課外,教師都應當積極運用學生心理動機進行引導。從心理健康教育的角度來講,動機是學生需求的內隱表達形式。調動學生動機,就是激發學生內驅力,借助不斷更替的評價,促使學生以某一種或某幾種生命力量為源泉,自覺投入所有的生命活動去實踐學習。只有當學生愿意實踐道德行為時,才能增強道德與法治課程的針對性和實效性,提升課程教學的成果。

學生生命是一個有機整體,包含認知、情感、意志、行動。教師在教學中注重學生的內心感受,引導學生發現情感經驗的意義,使學生自覺地將這種情感經驗納入理性層面,則可以為進一步促進學生的道德行動奠基。具體來說,某一年段的所有學生都處在同一發展階段,其身心特征具有這一年段的典型特質,將這些普遍經驗作為教材編寫的基礎,是科學且有針對性的。但是,每一個學生個體又是獨一無二的,他們的先天學習潛能和童年生活經歷千差萬別,從小積累下來的經驗也各不相同,教材從普遍性經驗出發進行設計,無法也不可能兼顧到每個學生獨特的感受。倘若一味地遵循教材,就有可能脫離實際個體,驅動不了學生的內隱動機。要想避免這樣的問題,教師在設計實踐活動時就應當考慮到所面對學生的實際情況,為學生的自我融入留有靈活的空間。只有這樣,道德素養方可真正走入學生心靈,與學生的生命力量結合在一起,催生出最大效能,實現全面發展。

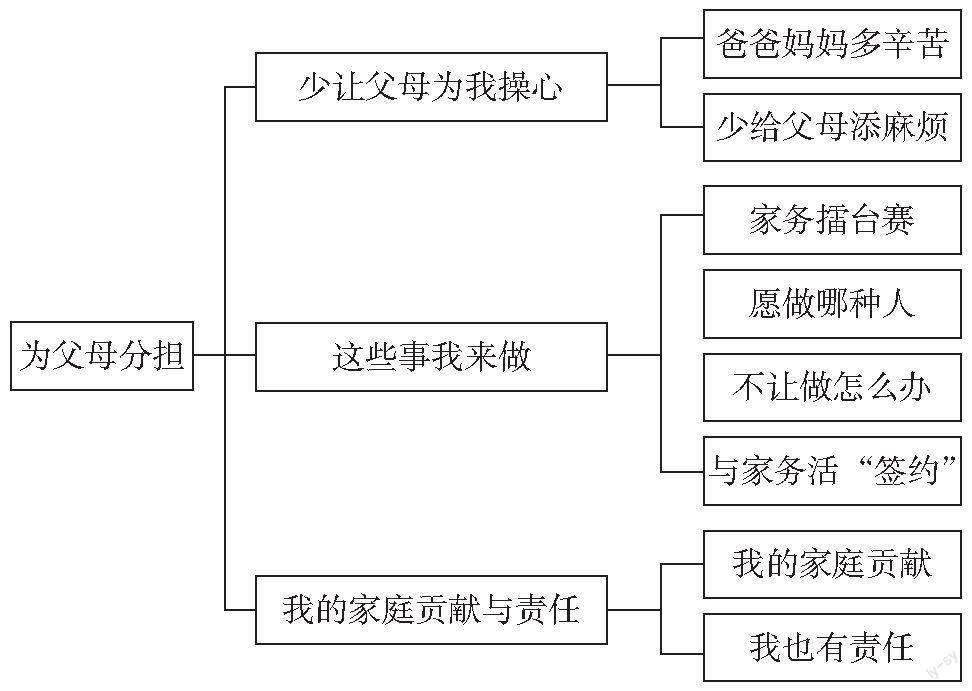

在生命教育中,教師還應當注重培養學生的情感素養,幫助學生理解自己的情感需求,生成健康、積極的情感體驗,提高情感智慧。比如,在教學四年級上冊第二單元“為父母分擔”時,基于該單元內容編排,應突出對學生的實際心理的關注(如下圖)。他們在家庭生活中更多時候得到的是父母情感單向輸入,父母或祖輩的過度關注與呵護,讓學生時常以自己的需要和興趣為中心,視家人的辛苦付出為理所應當。所以,在本單元教學中,教學目標可以設定為“體諒父母的不易,理解并感激父母的養育之情,主動地參與勞動,樹立責任意識”。教師要想喚醒學生對父母“沉睡的情感”,就可以從本班學生的生活實際和需要出發設計實踐活動,用“大單元”主題教學視角重塑教材板塊,將第5課中的第一課時“家務擂臺賽”作為本單元第一個實踐活動。該活動可以為學生創造動手的機會,鏈接學生感興趣的課外實踐,在課堂擂臺展示的過程中,學生能夠獲得做家務的成就感、自豪感。然后,植入新的課堂活動,用實踐的“行”——幫助學生回憶父母在做家務活時的不易,勾起學生對某些特定環境中父母辛苦操勞的回憶,引導內心的“情”——觸發學生內心與父母心靈、情感上的互動,為后續教學中學生和家長換位思考、達成共情做好心理鋪墊。總之,不管是課前還是課后的實踐活動,只要是基于學生心理而設計的,經過課堂的加工、豐富、提升,都可以促使學生得到主動的發展、成長,從自身經驗和體驗走向更為廣闊的道德與情感世界。

綜上,在道德與法治教學中融合心理健康教育,讓學生在活動中體驗,在體驗中調適,在調適中成長。教師要關注學生的個體成長性,優化學習內容,使學生的各類資源得到充分的開發和利用,引發學生的情感共鳴,促進深度學習的自主發生,以期實現德育與心育的最大化融合。