2010—2021年巢湖藍藻水華暴發的動態變化規律及驅動因素分析

高 芮,陳希子,錢 圓,錢 華

(安徽省巢湖管理局湖泊生態環境研究院,安徽合肥 238000)

藍藻是淡水湖泊中較常見的浮游植物種類,在適宜的氣象條件和營養鹽濃度下,就會暴發性地生長,形成藍藻水華[1]。藍藻水華導致水質惡化,繼而破壞湖泊生態系統結構,引起水生態系統功能退化,造成嚴重的生態環境風險或直接的環境污染[2-3]。因此,掌握巢湖藍藻水華的動態變化特征,對控制水華及建立預警機制、評價藍藻生態環境風險、研究藍藻水華暴發的原因非常重要。巢湖藍藻水華歷史悠久,可以追溯到19世紀末。據生長在巢湖周邊群眾反映,當地人沿巢湖一帶每年撈取數百萬擔藍藻作為農田肥料,稱之為“巢湖之寶,禾苗之父”[4]。隨著湖泊營養鹽的累積,巢湖藍藻水華自20世紀80年代逐漸加劇,至20世紀90年代初期,進入到藍藻水華歷史上的高峰期;自2005年,大規模水華發生的頻度由原先集中在6月,發展至目前1—11月均有發生;從暴發范圍上,從原先主要集中于西半湖,發展至目前擴延到東半湖龜山一帶的全湖性水華暴發[5]。藍藻水華的發生使得巢湖的生態服務功能和價值減弱,制約了區域社會經濟可持續發展,因此有必要開展巢湖藍藻水華近年來的動態變化特征研究。

藍藻水華暴發是湖泊受物理、化學、生物等因素綜合影響的結果。一方面為內在因素,如較高的湖泊富營養化狀態是藍藻水華發生的根本原因,包括藻類生長需要的營養物質、藻類自身的生理結構[6]。另外一方面為外在因素,如在營養鹽充足的情況下,環境因素對藍藻水華的暴發和擴散起到重要作用[6-8],如風速、溫度、降水等氣象條件對藍藻水華暴發有不容忽視的影響[9-10]。因此,有必要開展巢湖藍藻水華暴發的驅動力因素研究,可結合風力、降雨、溫度等環境條件,來提前預測巢湖藍藻水華暴發現象,便于采取相關對策。該研究對2010—2022年巢湖藍藻水華的時空變化特征進行分析,并進一步探究巢湖藍藻水華暴發與氣象因素間的響應關系,為巢湖藍藻水華的預測預警及控制提供參考。

1 材料與方法

1.1 數據來源為保證長序列數據分析的科學性和代表性,藍藻水華監測數據采用2010—2021年安徽省巢湖管理局環境保護監測站對巢湖湖區的藍藻應急監測數據,如藻密度均值、葉綠素a濃度均值、pH、DO、CODMn、氨氮、總磷、總氮;采用生態環境部衛星環境應用中心《巢湖水華遙感監測日報》數據來統計2010—2021年巢湖藍藻水華暴發頻次、累積面積;累積氣溫、日降雨量及日照時數等氣象數據采用巢湖湖區航標氣象站自動監測數據;水文數據水位采用巢湖中廟水文站自動監測數據。所有自動監測數據經人工清洗后使用。

1.2 分析方法采用 Origin 2023軟件對試驗數據處理分析及作圖;使用SPSS軟件進行藻類指標與營養鹽指標的Person相關性分析;使用Excel進行Chla與TN的相關性作圖。

2 結果與分析

2.1 2010—2021年藻類密度、葉綠色a濃度的年際、月度變化特征圖1(a)顯示,2010—2021年巢湖藻密度均值在277~1 049萬個/L,最大值出現在2015年,最小值出現在2021年。從總體趨勢來看,巢湖藍藻水華程度呈現先上升后下降趨勢,峰值出現在2015年;2017—2021年巢湖藻密度穩中有降,水華程度有所好轉。

圖1 2010—2021年巢湖藍藻水華藻密度年際變化(a)與藻類密度、葉綠素a年際月均變化(b)Fig.1 Interannual variation of algal density in cyanobacteria bloom (a) and interannual and monthly changes in algal density and chlorophyll a (b) in Chaohu Lake from 2010 to 2021

圖1(b)統計2010—2021年巢湖藍藻應急監測期間各月的藻密度及葉綠素a均值可以發現,藻密度和葉綠素均呈先上升后下降的變化過程,其中葉綠素在6月份相對較高,藻密度在8月份相對較高。根據藍藻生長階段理論,4月、5月是藍藻開始復蘇生長的季節,4—8月藻類生物量不斷累積,至8月份藻類生物量達到極值,9月開始藻類進入消亡期,藻類生物量逐漸降低[5,11],可知該研究結果是符合藍藻生長階段理論的。

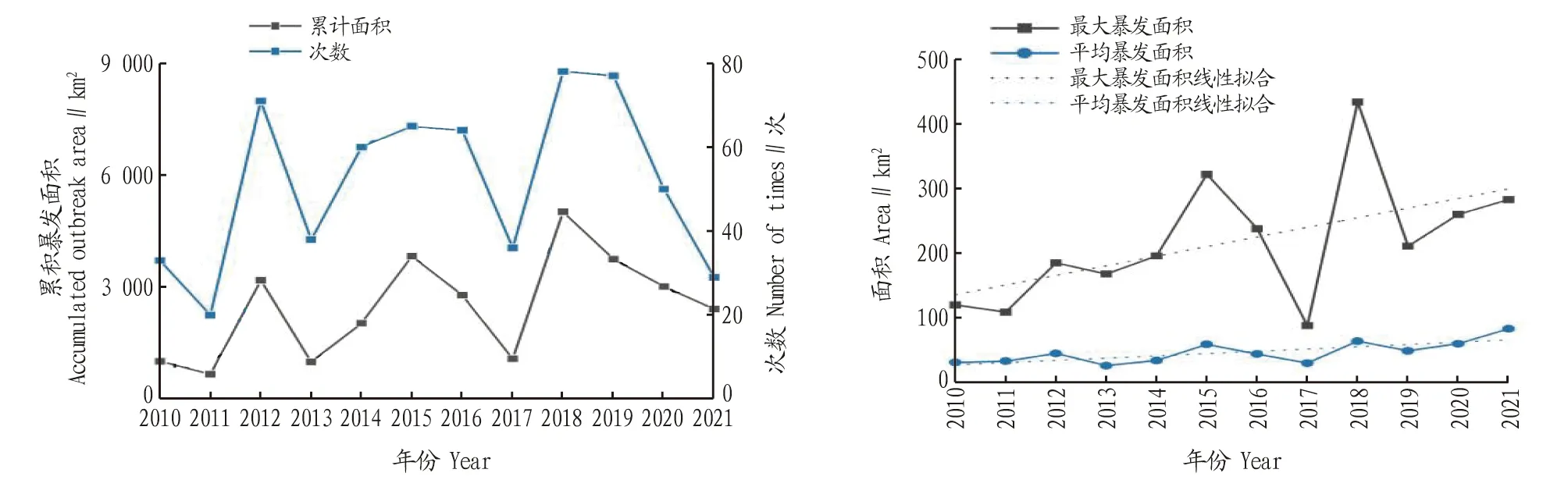

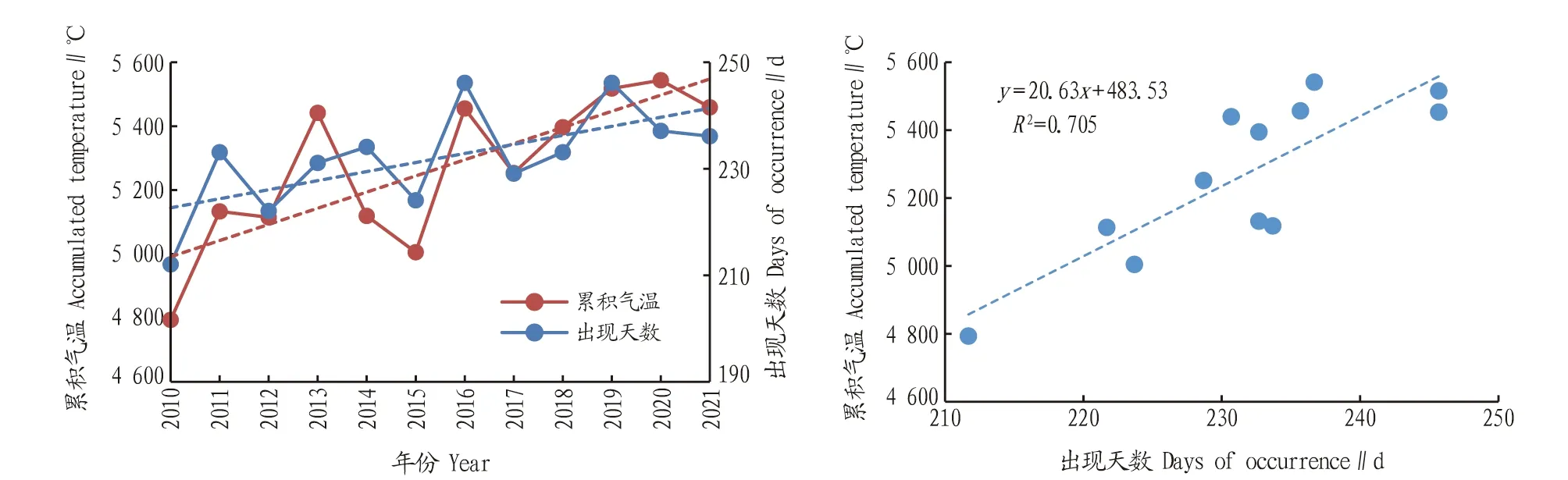

2.2 2010—2021年巢湖水華暴發頻次、累積面積變化特征由生態環境部衛星環境應用中心的水華遙感監測數據可知,巢湖藍藻水華出現的次數與累積面積呈較大幅度波動,其中2011、2021年出現的次數較少,2011、2013年累積面積較小[12]。

自2010年以來,巢湖藍藻水華發生的最大面積呈逐漸增加趨勢。2018年發生近10年來最大面積水華,水華發生面積達到434 km2,其次是2015年,最大水華發生面積為322 km2(圖2)。

圖2 2010—2021年巢湖藍藻水華年際累積暴發面積、次數(a)與最大、平均暴發面積線性擬合(b)Fig.2 Interannual changes in area and frequency of accumulated outbreak of cyanobacteria blooms (a)and linear fitting of maximum and average outbreak areas (b) in Chaohu Lake from 2010 to 2021

從2010—2021年的藍藻水華規模統計結果來看,2018年是藍藻水華最嚴重的年份,藍藻水華暴發次數、最大暴發面積、累積暴發面積、平均暴發面積均出現在該年;2011年是藍藻水華情況較好的年份,其中水華暴發次數、累積暴發面積均最小,最大暴發面積和平均暴發面積相對較小。總體來看,巢湖水華發生規模呈上升趨勢,分階段來看,2018年是巢湖藍藻水華暴發的拐點,近年來總體規模呈下降趨勢,但暴發頻次未見減少[13]。

2.3 巢湖藍藻水華驅動因素分析

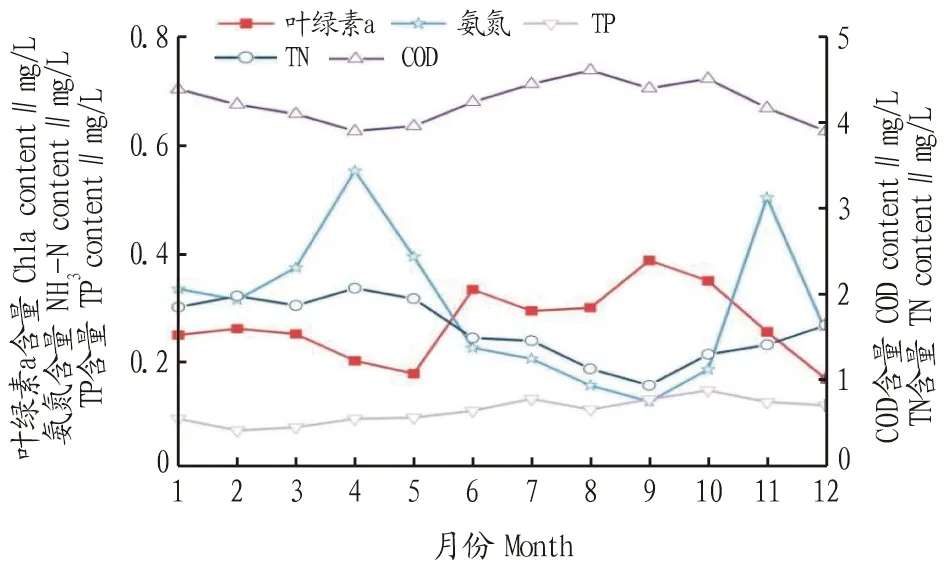

2.3.1營養鹽。從2010—2021年葉綠素a與各營養鹽指標的多年月均變化情況分析可知(圖3),氨氮和總氮從5月份開始呈下降趨勢,10月份開始呈上升趨勢,與葉綠素變化趨勢相反,藻類的生長需要吸收水體中的營養鹽物質,形成一種生物富集效應[11],因而除了隨氣溫升高,水體生物脫氮和水體反硝化脫氮能力增強外,藻類的生長同樣會影響水體中營養鹽的含量,藻類生長導致水體中含氮營養鹽濃度降低[12]。與水體中總氮及氨氮含量變化趨勢不同,高錳酸鹽指數和總磷從5月份開始呈上升趨勢,10月份開始呈下降趨勢,與葉綠素變化趨勢相同[14]。巢湖為淺水湖泊,水體隨風浪影響擾動大,理化條件的改變會很容易傳導至巢湖底質上覆水[13]。由于上覆水pH升高以及水體中總磷的生物富集,使得水體對底泥中的磷存在一種“泵吸作用”,即底泥中磷的釋放,導致水體總磷濃度上升[15]。

圖3 巢湖營養鹽月均變化Fig.3 Monthly average changes in nutrients salts in Chaohu Lake

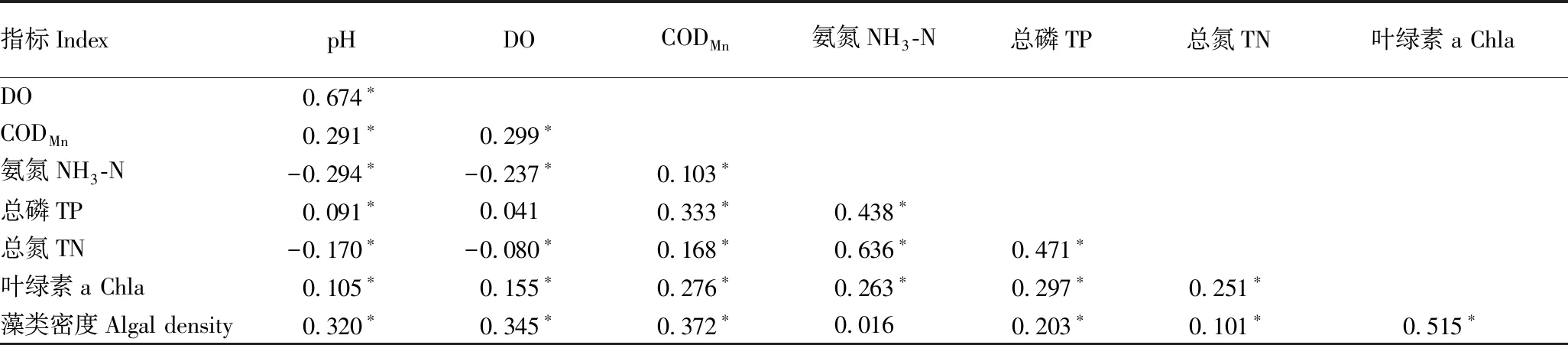

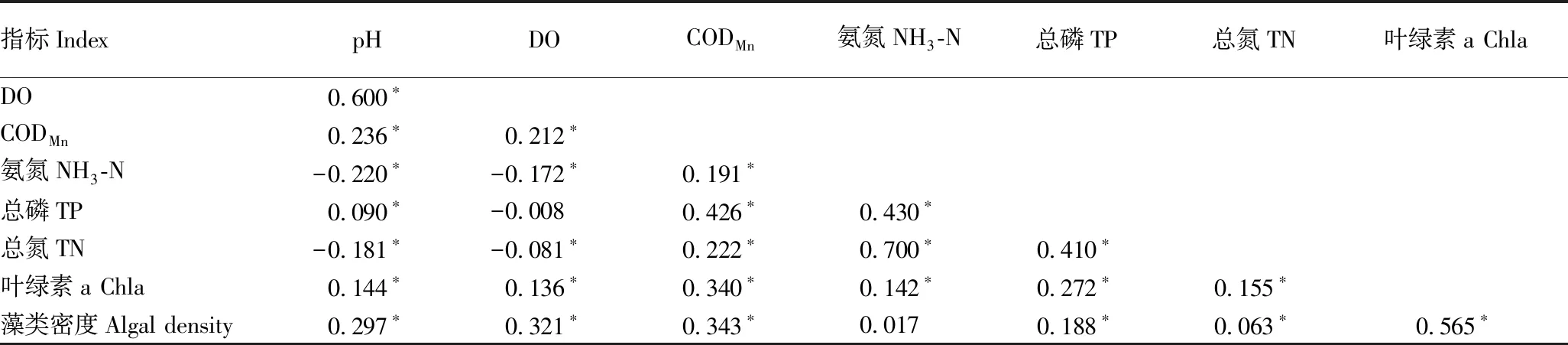

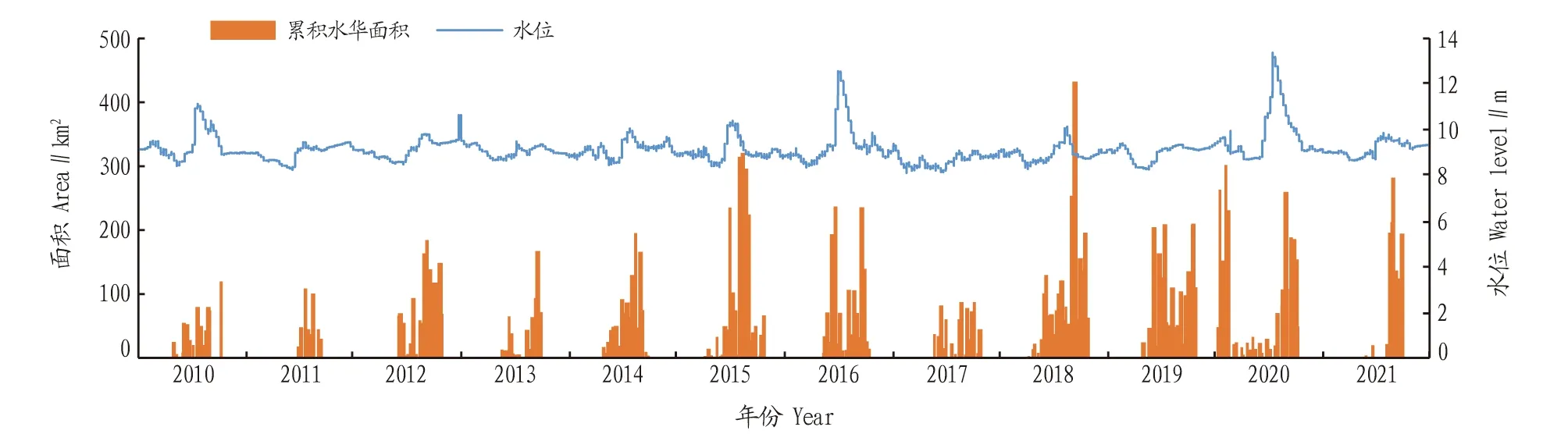

表1~3分別采用2008年至2021年6月巢湖東西半湖及全湖的區域均值、各點位單次監測值、水溫25 ℃以上的單次監測值,用Person相關性分析方法,來判別藻類生長與各環境因子之間的相互關系。分析表明,水體中pH、DO與葉綠素a和藻密度呈顯著正相關,說明藻類生長過程中藻類光合作用有利于水體中溶解氧的恢復,pH也隨之上升[14]。葉綠素a與水體中CODMn、藻密度呈顯著相關性,說明水體中CODMn主要來源于藻類生長產生的有機質。

表1 巢湖藻類指標與營養鹽指標區域均值矩陣

表2 巢湖藻類指標與營養鹽指標單次監測結果矩陣

表3 巢湖藻類指標與營養鹽指標單次監測結果矩陣(水溫>25 ℃)

進一步篩選數據,選取水溫>25 ℃、藻密度>200萬個/L時各指標監測值,取對數分析,結果見圖4。ln(Chla)與ln(TN)、ln(TP)的正相關性表明了氮、磷營養鹽是誘發藻類增殖的主要原因。

圖4 ln(Chla)與ln(TN)、ln(TP)的相關性Fig.4 Positive correlation between ln (Chla),ln (TN) and ln (TP)

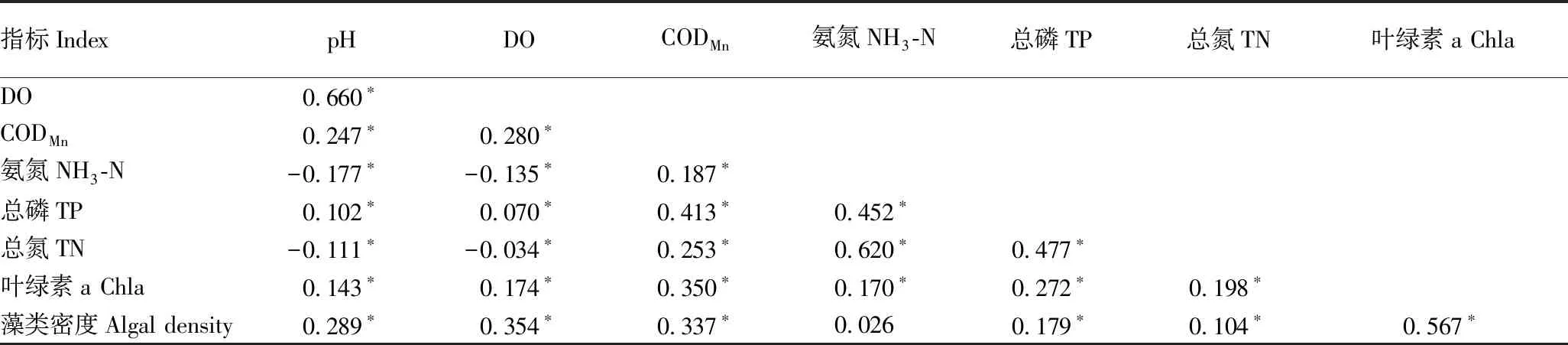

2.3.2氣象因素。對巢湖氣象數據進行分析,發現2010—2021年水華發生時對應的氣溫往往高于13 ℃。將氣溫超過13 ℃日均氣溫累加,作為適于巢湖藍藻水華發生的活動積溫,可以看出巢湖年累積氣溫和高于13 ℃氣溫的年出現天數均呈顯著增長趨勢(圖5),這與前文分析的藍藻水華規模總體趨勢一致,表明巢湖藍藻水華發生面積增大可能受全球氣候變暖的影響[16]。

圖5 2010—2021年巢湖站高于13 ℃的累積氣溫及高于13 ℃出現天數Fig.5 The cumulative temperature above 13 ℃ and the number of days above 13 ℃ in Chaohu Station from 2010 to 2021

將2010年以來巢湖每年最大面積水華發生時間的前半個月的日降雨量及日照時數進行分析發現,最大面積水華發生前半個月基本均有集中降雨或暴雨事件(圖6),推測可能是集中降雨造成的污染物集中入湖導致藻類的大量繁殖從而形成水華;另外還存在大面積水華發生前半個月無集中降雨或暴雨情況,但由圖6可知,該種情況下水華發生前半個月基本都對應長時間的日照,適宜的光照條件加上適宜的溫度也非常有利于藍藻水華的形成[17]。

2.3.3水文。除氣象、水質因素外,影響藍藻水華發生強度及空間分布的還包括水位過程、湖泊換水周期等[18]。2010—2021年,巢湖最高水位為13.43 m,發生在2020年7月22日,最低水位為8.13 m,發生在2017年2月21日,二者相差5.30 m,水位變幅較大(圖7)。對比歷年藍藻水華面積可以發現,每年水位峰值過后,都會出現較為密集的藍藻水華現象。這主要是因為水位峰值一般出現在汛期,持續降雨導致大量外源污染物匯入,加之持續高溫,在靜風條件下藍藻水華極易暴發[19]。

圖7 巢湖水位變化情況Fig.7 Variation of water level in the upper reaches of Chaohu Sluice

3 結論與展望

(1)2010—2018年,巢湖藍藻水華發生規模總體呈上升趨勢。但是,2018年是巢湖藍藻水華暴發的拐點,2018年巢湖水華發生面積達到434 km2,此后水華面積下降。2017—2021年巢湖藻密度穩中有降,水華面積呈下降趨勢,但水華暴發頻次未見減少。巢湖藍藻在每年4—9月增殖較快。

(2)Person分析表明葉綠素a、藻密度與巢湖高錳酸鹽指數、總磷、氨氮、總氮濃度顯著相關。在水溫>25 ℃、藻密度>200萬個/L條件下,2010—2021年Chl a濃度對數值與TN、TP濃度對數值呈正相關性,表明氮、磷營養鹽是誘發巢湖藻類增殖的主要原因。

(3)2010—2021年巢湖水華發生時,大氣氣溫在13 ℃以上。巢湖年累積氣溫、氣溫高于13 ℃的年天數、水華發生前半個月的降雨量、年日照時數、水位變化趨勢與巢湖藍藻水華面積動態變化趨勢一致,表明氣溫、降雨量、日照時數、水位均與巢湖藍藻水華暴發有關。

結合巢湖水體營養鹽濃度,溫度、降雨、水位等條件,可提前對巢湖局部水體區域的水華暴發趨勢進行預測,便于巢湖環境管理部門采取相關對策與應急措施,減輕水華危害,這對巢湖水污染防治及周邊生態平衡保護具有積極作用。