銅仁市黃牯山自然保護(hù)區(qū)中藥資源研究

王美會(huì),任慧婧

(銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院,貴州銅仁 554300)

黃牯山自然保護(hù)區(qū)位于銅仁市江口縣民和鎮(zhèn),距縣城15 km,屬亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū),降水豐富,熱量充足且水熱同季,森林覆蓋率70%[1],為野生植物提供了良好的生長(zhǎng)場(chǎng)所。但對(duì)該地區(qū)中藥資源的研究鮮見專門報(bào)道,為此,該研究以黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物為研究對(duì)象,旨在對(duì)該區(qū)藥用植物資源進(jìn)行調(diào)查研究,以期明確該區(qū)藥用植物資源分布特征、藥用特征及其利用現(xiàn)狀,為該區(qū)藥用植物資源的保護(hù)、開發(fā)利用及系統(tǒng)研究提供可靠的科學(xué)依據(jù)。

1 主要研究方法

1.1 調(diào)查前的準(zhǔn)備調(diào)查前的準(zhǔn)備是順利完成資源調(diào)查任務(wù)的基礎(chǔ)。主要包括:①相關(guān)資料的搜集,如對(duì)黃牯山自然保護(hù)區(qū)的地形地貌、植被類型、人口分布等情況的了解與分析;②調(diào)查工具及儀器的準(zhǔn)備,如 GPS 定位儀、照相機(jī)、海拔儀、標(biāo)本夾、標(biāo)本采集袋、枝剪、采集標(biāo)簽、野外記錄本、塑料袋、卷尺、小刀等。

1.2 實(shí)地調(diào)查及線路安排資源調(diào)查的主要內(nèi)容是實(shí)地調(diào)查,筆者分別于2020年8月、2021年3月、5月、9月從江口縣洪坪村、何壩村、民和村、黃柏山村、鐵廠村、軍屯村上山,同時(shí)重點(diǎn)調(diào)查了地落水庫(kù)周邊山體的藥用植物及黃牯山自然保護(hù)區(qū)山腳下的村莊。

1.3 標(biāo)本的鑒定與數(shù)據(jù)分析通過查閱《中國(guó)植物志》[2]、《中國(guó)高等植物圖鑒》[3]、《梵凈山藥用植物》[4-5]、《全國(guó)中草藥匯編》[6]等進(jìn)行藥用植物物種的鑒定和科、屬、種的分類。用Excel來統(tǒng)計(jì)該區(qū)藥用植物的種類和數(shù)量,分析藥用植物科、屬、種的組成,統(tǒng)計(jì)分析該區(qū)藥用植物藥用部位、藥性、藥味和藥用功效的多樣性現(xiàn)狀。

2 結(jié)果與分析

2.1 黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物物種類型統(tǒng)計(jì)分析通過初步調(diào)查統(tǒng)計(jì),黃牯山自然保護(hù)區(qū)共有藥用植物249種,分別隸屬123科190屬(表1),其中蕨類植物12科13屬17種,分別為伏地卷柏、鳳尾蕨、槲蕨、廬山石韋、芒萁、腎蕨、貫眾、鐵線蕨等;裸子植物5科5屬5種,分別為蘇鐵、銀杏、馬尾松、側(cè)柏等;被子植物106科172屬227種。由此可見,黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物被子植物占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),其次為蕨類植物,裸子植物占比最少。

表1 黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物類型組成情況統(tǒng)計(jì)

2.2 黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物科的組成分析通過對(duì)黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物各科內(nèi)物種數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析可以看出(表2),薔薇科、菊科及百合科3個(gè)科僅占總科數(shù)的2.44%,卻占總種數(shù)的21.29%,可見優(yōu)勢(shì)科現(xiàn)象明顯,主要是由于菊科、薔薇科本來就是被子植物中的大科、種子的傳播方式多樣、分布范圍廣。其中菊科23種,包括茵陳蒿、黃花蒿、蜂斗菜、野菊、蒲兒根、菊三七等;薔薇科19種,包括刺梨、龍牙草、金櫻子、委陵菜、枇杷、野桃等;百合科11種,包括麥冬、重樓、野百合、萱草、短梗菝葜、多花黃精、雞頭黃精、萬年青等。從表2也可以看出,單種科共有89科,占總科數(shù)的72.36%,占總種數(shù)的35.74%,單種科現(xiàn)象明顯,成為該區(qū)域藥用植物組成的主體。

表2 黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物各科內(nèi)物種數(shù)量統(tǒng)計(jì)

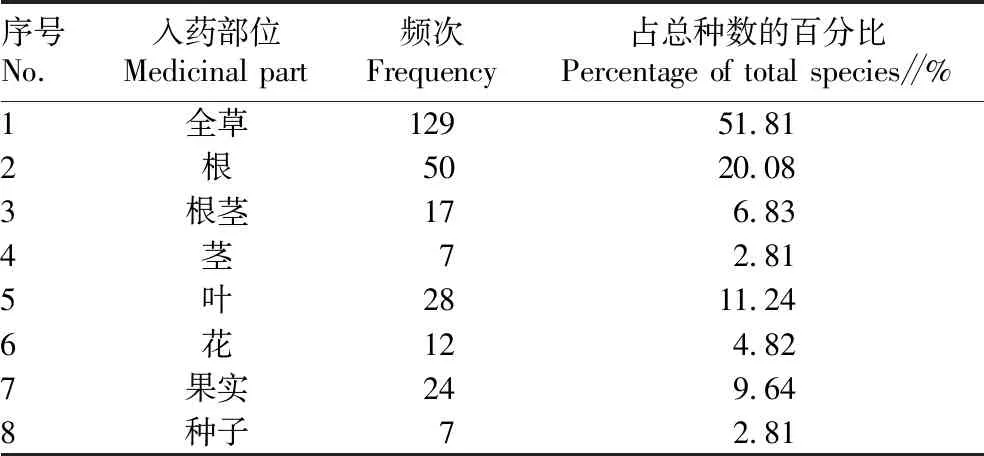

2.3 黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物入藥部位的多樣性分析根據(jù)藥用植物入藥器官不同[7-8],將該地區(qū)藥用植物入藥部位分為全草、根、根莖、莖、葉、花、果實(shí)、種子共計(jì)8類(表3)。其中:全草類入藥的如蒲公英、魚腥草、車前等種類出現(xiàn)了129次,占比最高;以根入藥的如闊葉十大功勞、茜草、野葛、杏葉沙參等種類出現(xiàn)了50次;以根莖入藥的如扇形鳶尾、重樓、多花黃精、山姜等出現(xiàn)了17次;三葉木通、大血藤、通草等以莖入藥的出現(xiàn)了6次;側(cè)柏、桑、枇杷、天門精等以葉入藥的出現(xiàn)了28次;金銀花、野菊、刺槐等以花入藥的出現(xiàn)了12次;金櫻子、刺梨、山胡椒等以果實(shí)入藥的出現(xiàn)了24次;以種子入藥的如桃、酸棗、橘等出現(xiàn)了7次。由此可見,黃牯山自然保護(hù)區(qū)以全草入藥的占比最高,根入藥的次之,葉、根莖、果實(shí)的居中,莖和種子入藥的最少。

表3 黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物入藥部位統(tǒng)計(jì)

2.4 黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物功效的多樣性分析參考《中藥學(xué)》等[9-10]的有關(guān)資料,將黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物功效分為12種(表4)。其中:清熱解毒藥出現(xiàn)的頻次最高,占比最大;其次為止血藥、補(bǔ)虛藥、祛風(fēng)濕藥,均出現(xiàn)了20次以上,占比也較大;解表藥、利水滲濕藥、活血化瘀藥、化痰止咳藥、殺蟲藥均出現(xiàn)了10次以上,瀉下藥、平肝息風(fēng)藥、其他藥均出現(xiàn)了10次以下,其中平肝息風(fēng)藥僅含有2次,占總種數(shù)的比例最少。

表4 黃牯山自然保護(hù)區(qū)藥用植物功效統(tǒng)計(jì)

2.5 黃牯山自然保護(hù)區(qū)重點(diǎn)藥用植物分析通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),黃牯山自然保護(hù)區(qū)水熱、土壤條件優(yōu)越,為藥用植物的生長(zhǎng)提供了良好的環(huán)境,藥用植物種類較多,在黃牯山的主要山峰、周邊山體及地落水庫(kù)周邊多花黃精、雞頭黃精、箭葉淫羊藿、闊葉十大功勞、五味子、博落回、扇形鳶尾、魚腥草、車前草、蒲公英、半夏、百合、小薊、鴨兒芹、何首烏等大宗藥材有大量的蘊(yùn)藏量。其中多花黃精、雞頭黃精、百合主要分布在民和、艾平、鐵廠、龍興等村寨山坡上,箭葉淫羊藿、闊葉十大功勞主要位于民和、地落、黃柏山等村寨周邊的山體,五味子主要分布在洪坪村附近的山體,小薊、鴨兒芹、扇形鳶尾、魚腥草、車前草、蒲公英、半夏、何首烏等則分布在黃牯山自然保護(hù)區(qū)坡腳的農(nóng)田、村舍里。

3 討論

近幾年隨著當(dāng)?shù)卣絹碓街匾曋兴幉漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展,把中藥材產(chǎn)業(yè)納為江口縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要產(chǎn)業(yè)[11],先后在位于黃牯山自然保護(hù)區(qū)附近的民和鎮(zhèn)何壩村建立了(同濟(jì)堂)淫羊藿育苗基地,四寶村建立了黃精、厚樸、博落回種植基地,洪坪村建立了黃精、纈草種植基地,官和村建立了淫羊藿、板藍(lán)根、黃精林下種植基地。由于這些種植基地的建立,帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐拇迕窀S種植相同的中藥材,但隨之而來就是當(dāng)?shù)卮迕衩つ康厣仙絹y挖野生中藥材。一方面當(dāng)?shù)卮迕袢狈σ吧幱弥参锉Wo(hù)意識(shí),很多村民到附近山上采挖多花黃精、雞頭黃精、箭葉淫羊藿、博落回出售給零散的種植戶,直接導(dǎo)致野生黃精資源枯竭,通過訪問,很多村民表示原來在山上能看到很多的白及、牛蒡、重樓,但近些年已很少見了。同時(shí)零散種植的農(nóng)戶缺乏規(guī)范化種植技術(shù),加上大多在家種植的都是老人,信息化落后,銷售的渠道僅局限于賣給收購(gòu)的藥商,影響經(jīng)濟(jì)收入。另一方面,由于種植的淫羊藿、黃精等短時(shí)間內(nèi)很難看到收益,影響了企業(yè)投入的積極性,加之品牌建設(shè)耗時(shí)長(zhǎng),需要大量的資金周轉(zhuǎn),影響了當(dāng)?shù)刂兴幉牡陌l(fā)展。因此建議有關(guān)部門要加大野生資源的保護(hù)力度,加大對(duì)零散種植戶的培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)戶通過購(gòu)買高品質(zhì)的種子或植物器官進(jìn)行無性繁殖,規(guī)范種植技術(shù),從根源上杜絕跟風(fēng)采挖野生藥用植物,同時(shí)有關(guān)部門在制定有關(guān)政策時(shí),對(duì)于道地藥材種植應(yīng)給予政策傾斜,加大仿野生種植技術(shù)、引種馴化、套種等實(shí)用種植技術(shù)的研究。

- 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 新時(shí)代勞動(dòng)教育融入農(nóng)業(yè)高校耕作學(xué)課程的探索

- 全面鄉(xiāng)村振興背景下高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的價(jià)值與路徑

- 基于“三農(nóng)”情懷的蝦蟹增養(yǎng)殖學(xué)課程思政教學(xué)設(shè)計(jì)探索

- 藥用植物栽培學(xué)課程思政建設(shè)探索與實(shí)踐

- 水族專業(yè)“課程思政”教學(xué)研究探討

——以水族景觀規(guī)劃與設(shè)計(jì)為例 - 農(nóng)民生活觀現(xiàn)代化的基本內(nèi)涵與實(shí)踐路徑