問題鏈的解構與設計

——以“青田縣稻魚共生系統”為例

冉 杰,李 莉

(重慶市涪陵第五中學校,重慶 408000)

問題式教學在《普通高中地理課程標準(2017 年版)》(以下簡稱“2017年版課標”)提出的“教學與評價建議”中地位突出,問題鏈是開展問題式教學的基礎,其本質上是一系列有中心、有層次、有系統且環環相扣的問題[1],這些特點都要求明確問題鏈的結構及如何設計問題鏈。鑒于此,本文以2017 年版課標提供的問題式教學案例“浙江青田縣稻田養魚為何持續至今”作為解構問題鏈的切入點,探究問題鏈的設計路徑和設計要點。

一、解構問題鏈

問題鏈引導學生對問題群進行分析、解釋、解決,實現結構化和關聯化的知識整理和學習。通過解構問題鏈獲得清晰的結構,實現教學內容的拆解串聯和細化落實,引導學生在完整邏輯鏈中以解決問題為途徑,達成教學目標。

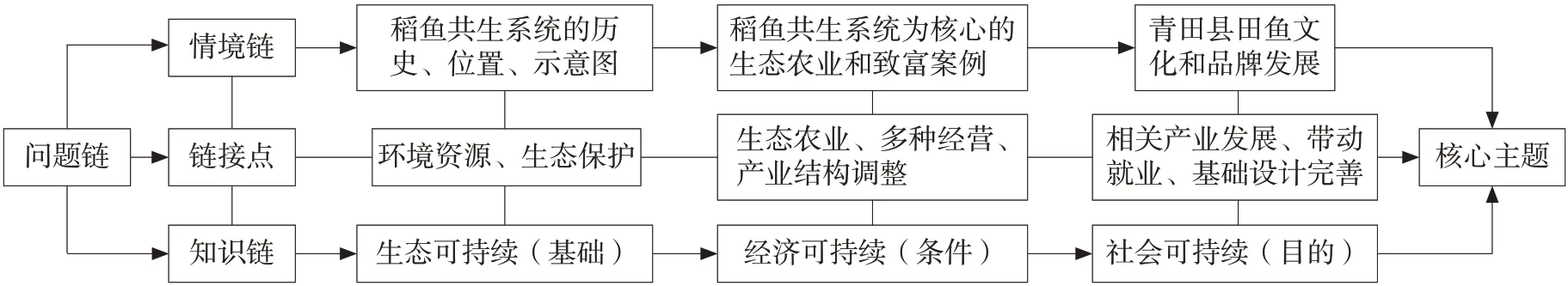

整體上,問題鏈可解構為“情境鏈、知識鏈”(圖1)。問題式教學是用問題整合相關學習內容的教學方式[2],搭建教學情境是問題鏈得以圍繞核心主題以問題群整合相關知識的基礎,并隨著情境遞進和問題探究將學習引入深處,因此,問題鏈要對應教學情境的主要情節,即問題鏈的情境鏈,如青田縣稻魚共生系統的情境鏈“稻魚共生系統的位置和歷史—形成和影響—現狀和發展”;問題鏈把教材知識轉化為一連串有主題指向的問題[3],因此,問題鏈蘊含著由表及里的知識學習路徑,學生通過解決問題獲得蘊藏在問題群中富有邏輯的知識內容和體系,即問題鏈的知識鏈,如青田縣稻魚共生系統的知識鏈“自然環境的組成和特征—地域文化景觀的生成和體現—可持續發展的困局和思考”。情境鏈和知識鏈在問題鏈中同時體現、彼此交叉、共同呈現,情境鏈是知識鏈的鋪墊,知識鏈是情境鏈的解讀,最終表達一個核心主題。

圖1 “青田縣稻魚共生系統”問題鏈結構

解構具體問題為“目標情節、深解讀、鏈接點”(圖2)。目標情節是問題引導學生主動回顧或預設的關鍵情節,是用案例呈現達成教學目標所需知識的關鍵素材,指向問題針對的具體情節,如問題5 會引導學生回顧和想象“稻魚共生系統的形成和影響”;深解讀是問題引導學生鎖定目標情節后展開分析,是獲得達成教學目標所需知識的過程,指向目標情節的深度解讀,如問題5 會引導學生解讀“稻魚共生系統的形成和影響”獲得“地域文化景觀的生成和體現”的相關知識;鏈接點是根據學生認知基礎和教學目標在問題中直接或間接體現的、鏈接目標情節和深解讀的關鍵點,指向目標情節的解讀方向,如“地域文化”在問題5中有直接體現,會引導學生從地域文化角度分析“稻魚共生系統的形成和影響”的情境材料。問題鏈通過具體問題的自身結構和相互串聯實現以學生的認知水平為基礎、思維發展為線索、問題解決為手段、教學目標為導向的教學。

圖2 “青田縣稻魚共生系統”核心問題的結構

二、基于問題鏈結構梳理的再設計路徑

將問題鏈解構為知識鏈和情境鏈,利用鏈接點引導學生對目標情節做出深解讀的設計路徑實質上是拆解核心教學內容進行再組織,使得地理知識的內在邏輯和地理事物的發展規律深度融合并貫穿學生問題解決和教師問題設計的整個過程。本文以問題鏈的結構為設計線索,將2017 年版課標中青田縣稻魚共生系統的核心主題由“地域文化景觀”調整為“區域可持續發展”,圍繞“探究浙江省青田縣稻田養魚的可持續發展之路”的核心問題,探討問題鏈的設計路徑。探討的方法是提問(表1),通過提問創造不同的信息流幫助教師在創設問題鏈時擺脫“什么情境能夠表達這個核心主題?”“問題鏈如何蘊含知識?蘊含哪些知識?”等低效問題,有目的地、高效地組織問題鏈。

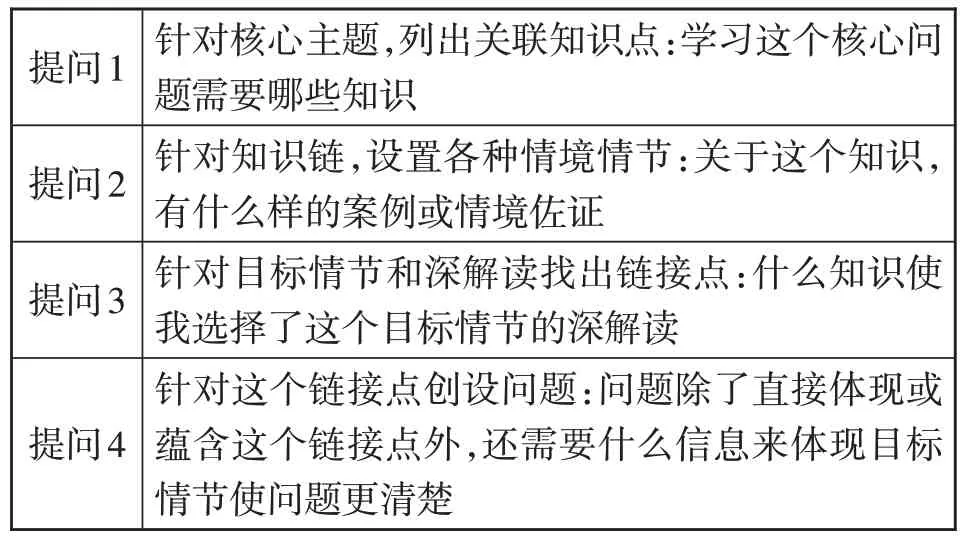

表1 設計問題鏈相關提問

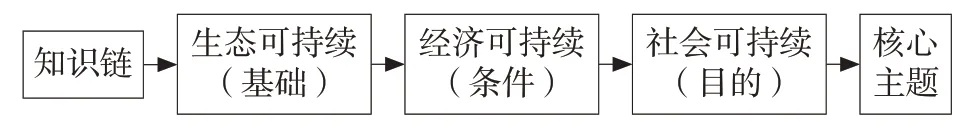

1.圍繞核心主題構建知識鏈

提問1:針對核心主題,列出關聯知識點——學習這個核心問題需要哪些知識?

提問1旨在列出核心主題關聯的知識點,根據教學目標篩選解決核心問題所需的知識點清單,將清單以學生的認知基礎、知識間的內在邏輯、事物間的必然聯系等作為線索,串聯形成知識鏈。

Q(Question):探究浙江省青田縣稻田養魚的可持續發展之路,需要哪些知識點?

A(Answer):生態可持續、經濟可持續、社會可持續;產業轉移和結構調整、區域環境承載力、環境污染、生態破壞和資源枯竭、因地因時制宜、特色產業發展、生態產業建設、帶動相關產業、科技助力、節能減排、生物多樣性、優化消費結構、完善基礎設施……根據可持續發展的內涵,整合知識鏈(圖3)。

圖3 “青田縣稻魚共生系統”的可持續發展知識鏈

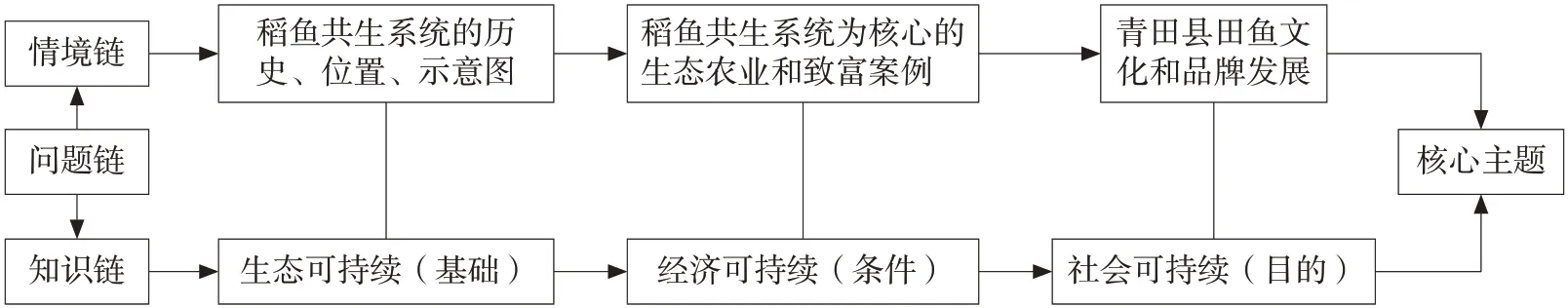

2.對照知識鏈確定目標情節并匹配深解讀

提問2:針對知識鏈,列出各種情境情節——關于這個知識,有什么樣的案例或情境佐證?

知識鏈規劃了教學路徑,情境鏈則將教學路徑蘊藏于案例情境中,為知識提供事實支撐,為學生提供分析素材。提問2 旨在圍繞知識鏈指導教師挖掘情境素材,尋找目標情節,組成情境鏈。

Q:針對“青田縣稻魚共生系統”的可持續發展知識鏈,關于生態可持續(經濟可持續/社會可持續)這一知識,有什么案例或情境素材佐證?

A:山越人“飯稻羹魚”的飲食習慣和遷移路線圖;青田縣“九山半水半分田”等自然環境特征;稻魚共生系統示意圖;青田縣外出務工等人口遷移歷史和現狀;稻魚共生系統為核心的農業觀光活動;稻魚共生產業的致富案例;青田縣田魚文化和品牌發展……對照知識鏈,從中篩選出目標情節,組合形成情境鏈,將知識鏈和情境鏈一一對應,即為目標情節匹配深解讀(圖4)。

圖4 “青田縣稻魚共生系統”的可持續發展目標情節和深解讀

3.綜合目標情節和深解讀歸納鏈接點

提問3:針對目標情節和深解讀找出鏈接點——什么知識使我選擇了這個目標情節的深解讀?

目標情節和深解讀相互匹配,對目標情節的深解讀通常是多角度的,即多個鏈接點,一個鏈接點能夠創設一個或多個問題,引導學生從某一角度或多維度解讀目標情節,習得不同知識。提問3旨在找出目標情節和深解讀之間的鏈接點,是創設具體問題的關鍵步驟。

Q:針對生態可持續(經濟可持續/社會可持續)和它的目標情節,什么知識使我選擇了這個目標情節的深解讀?

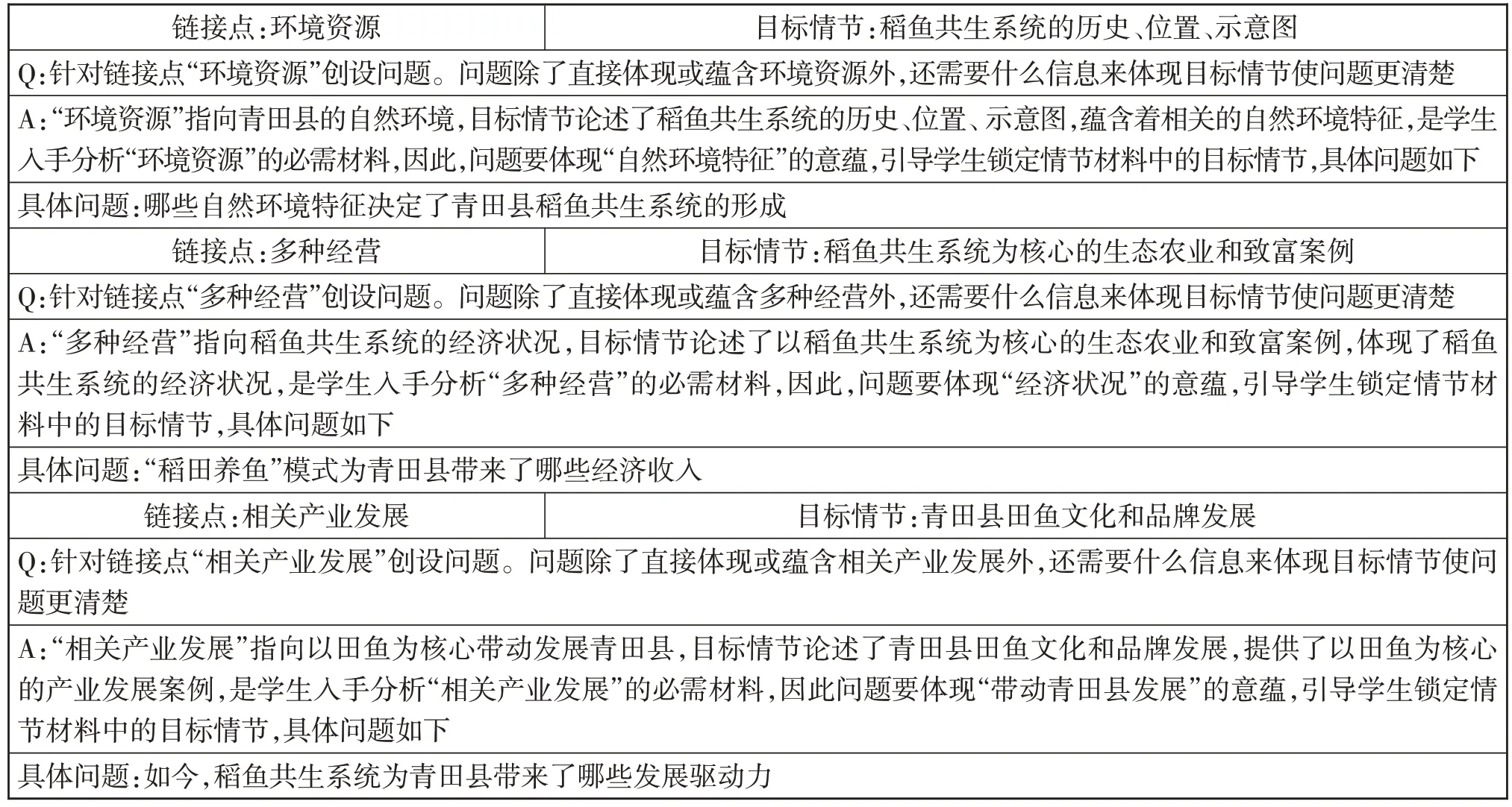

A:生態可持續——環境資源、生態保護;經濟可持續——生態農業、多種經營、產業結構調整;社會可持續——相關產業發展、帶動就業、基礎設施完善。整理回答,利用鏈接點串聯情境鏈和知識鏈(圖5)。

圖5 “青田縣稻魚共生系統”的可持續發展鏈接點

4.整合目標情節、鏈接點創設問題鏈

提問4:針對這個鏈接點創設問題——問題除了直接體現或蘊含這個鏈接點外,還需要什么信息來體現目標情節使問題更清楚?

提問4 旨在融合目標情節、鏈接點提出具體問題,保證學生能在具體問題的引導下關注情境材料中的目標情節,在鏈接點的引導下對目標情節展開解讀。以下選取“環境資源”“多種經營”“相關產業發展”三個鏈接點作為示范(表2)。

表2 創設具體問題范例

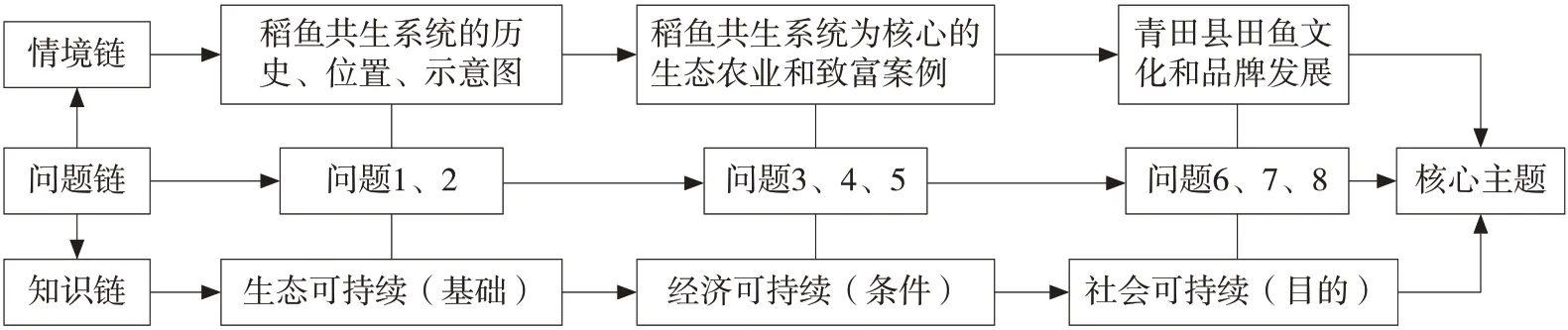

利用提問4提出具體問題后整理成問題鏈,問題鏈及其結構(圖6)如下。①哪些自然環境特征決定了青田縣稻魚共生系統的形成?②為什么改革開放后,傳統稻魚共生系統的資源承載力壓力增大?③“稻田養魚”模式的環境效益有哪些?④以稻魚共生系統為核心的生態農業,相比于傳統農業,具有哪些優勢?⑤“稻田養魚”模式為青田縣帶來了哪些經濟收入?⑥青田縣不同發展階段的產業結構特征是怎樣的?⑦如今,稻魚共生系統為青田縣帶來了哪些發展驅動力?⑧青田縣“稻田養魚”的可持續發展模式,為地域特色農業發展帶來了哪些啟示?

圖6 “青田縣稻魚共生系統”的可持續發展問題鏈結構

三、依據問題鏈設計路徑提煉設計要點

1.知識鏈的篩選要點

知識鏈作為課堂教學的“主干道”,提問1要求教師盡可能多地列出相關知識點以供篩選,教師篩選時要關注抽象知識和核心概念,利用其概括性強、內涵豐富的特點統攝表象性知識和一般概念,統整教學內容,幫助學生形成知識結構和概念體系。

2.情境鏈的組織要點

選擇能夠恰當表達核心主題的情境、正確組織情節和素材是決定教學質量的關鍵步驟。在提問1 列出的繁多知識點中,教師通常知曉能佐證部分知識點的模糊或殘缺情境,可以利用提問2 進行深挖,對照知識鏈有針對性地獲取、有邏輯性地組織目標情節的相關素材。面對繁多的情節素材,教師的選擇標準是多樣的,可以是容易想到的、學生或教師熟悉的、緊跟時事的、素材易獲取的等。

3.鏈接點的利用要點

鏈接點可以是提問1 中列出的表象性知識和一般概念,較具體,更容易創設問題,對于教學重難點對應的鏈接點可以設計多個問題,也可將多個鏈接點進行組合設計一個問題,訓練學生對知識的整合能力和遷移應用,在利用鏈接點創設具體問題時,需要借助提問4對問題“潤色”使問題更清晰,減少表達誤差對學生學習的干擾。