基于真實情境的高中地理“水循環”教學設計與案例實踐*

張偉利,董英豪

(鄭州外國語學校,鄭州 450001)

《普通高中地理課程標準(2017 年版2020 年修訂)》明確要求高中地理課程“要創新培育地理學科核心素養的學習方式”“在自然、社會等真實情境中開展豐富多樣的地理實踐活動”[1]。河南及其周邊地區,是華夏文明的發祥地,古往今來的自然環境演化和人類文明傳承,造就了豐富多彩的自然風物、工程設施、歷史遺跡、工農業活動等資源,這些都是可以為教學所用的區域資源。在國家課程標準的統領下,圍繞學科大主題,依托區域資源,創設真實情境,將抽象的知識原理具象化,開展室內文本研讀與野外實踐考察相結合的深度學習,可聯通書本知識與真實世界,喚起學生內心深處的家國情懷。

一、基于真實情境的高中地理教學設計原則

將區域資源融入高中地理課程,生成真情境下的教學內容,進行大主題引領下的學科大概念教學,有利于學生知識體系的結構化和應用遷移,培養學生處理復雜真實情境的必備品格和關鍵能力,是實現體驗式教育和研究性學習、提升學生素養的主要途徑。這也同陶行知先生“生活即教育,社會即學校,教學做合一”的生活教育理念相契合。課程設計與實施過程需堅持以下原則。

1.課程資源的典型性和可達性

課程資源的典型性是指選取的區域資源應能夠將課程標準中的核心概念及其外延較完整地例證,能夠提供獨立的、關聯的、整合的諸多問題情境。課程資源的可達性是指所選區域資源應在空間上距離學校較近,而且資源本身所處的環境安全,利于學生在教師的帶領下身臨其境,在現實世界中對照書本原理,解決真實問題。

2.課程內容的實踐性和融合性

課程內容的實踐性是指在解決真實情境中的真問題時,學生的學習活動是在真實場域中發生的,并非紙上談兵。融合性是指將學科基礎知識、基本原理融于區域資源,將室內講授與戶外考察相結合,體現“學之科學性”,彰顯“游之趣味性”,將知識世界與生活世界相連。

3.課程實施的開放性和生成性

真實情境的復雜性決定了學生在情境中總能發現既定任務之外的新問題,課程實施應具有開放性和生成性。因此,課程實施不同于傳統的教師主導、學生被動接受式教學,而是結合區域資源,在給定的學習主題下,留下部分“空白”,引導學生自主設計學習任務,在真實情境中發現問題、提出問題。通過沉浸式體驗,解決真實情境中發現的問題,在問題解決過程中得到技能的提升與知識的夯實。

4.課程評價的多元化和激勵性

課程評價不同于傳統的以分數和等級甄別學生,而是以完成任務時表現出來的理念、態度、能力、知識等多種方面作為表現性評價,以攝影、繪畫、表演、書寫等不同形式學習成果的展示來展現學生多元智能,注重發散思維、創新思維等方面的個別差異,根據學習成果對學習主題的回應質量進行綜合評價。

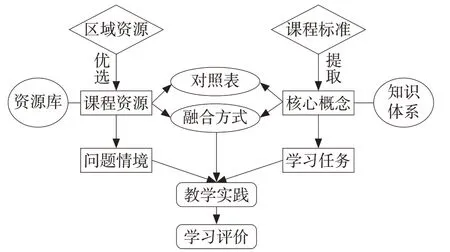

二、基于真實情境的高中地理教學實踐思路

基于真實情境的高中地理教學,可按照以下實踐思路進行:調查區域資源,優選課程資源,構建課程資源庫;解讀課程標準,提取學科核心概念,構建核心概念知識體系;研制區域資源與學科核心概念的雙向對照表,確定融合點;創設問題情境,開展教學實踐;過程性與終結性相結合,進行多元學習評價。具體教學路徑如圖1所示。

圖1 基于真實情境的高中地理教學思路

本文以基于鄭州市“圃田澤”生成的真實情境教學課例“水循環——圃田澤的前世今生”為例,說明基于真實情境的高中地理教學實踐過程。

三、基于真實情境的高中地理教學實踐示例

1.調查區域資源,優選課程資源,構建課程資源庫

河南地處黃河中下游交接處,秦嶺東支向華北平原的過渡地帶,在西起三門峽、東至開封的黃河沿線,地貌、水文、植被、土壤等自然景觀多樣。河南也是中華文明的主要發祥地之一,人文歷史悠久,留下了眾多歷史遺存,關于鄭州及其周邊地區的古自然環境也有豐富的文獻資料記載。

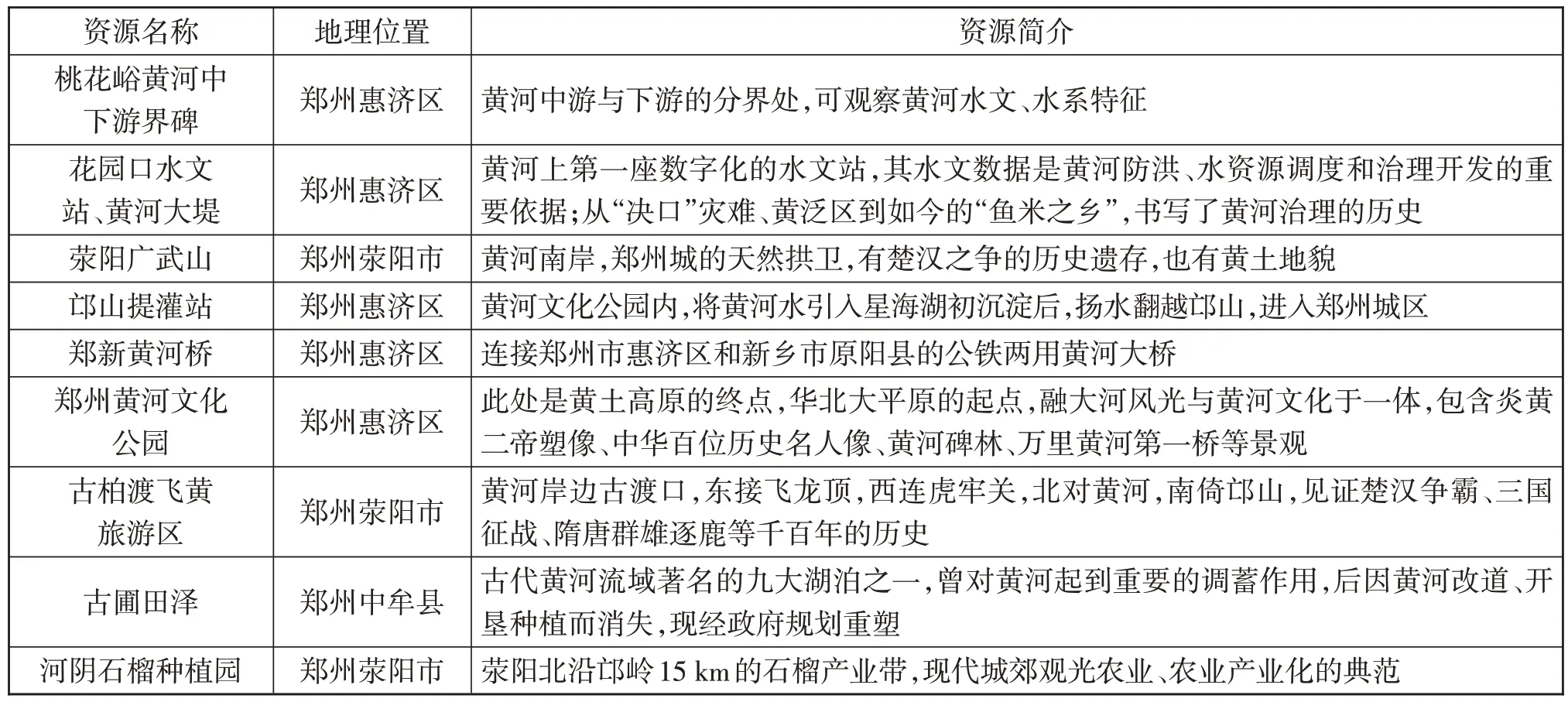

通過文獻調查、實地考察與走訪,優選出了鄭州附近區域自然風光、文化歷史、建筑工程、產業發展等資源,建立了課程資源庫(表1)。

表1 鄭州附近區域部分資源

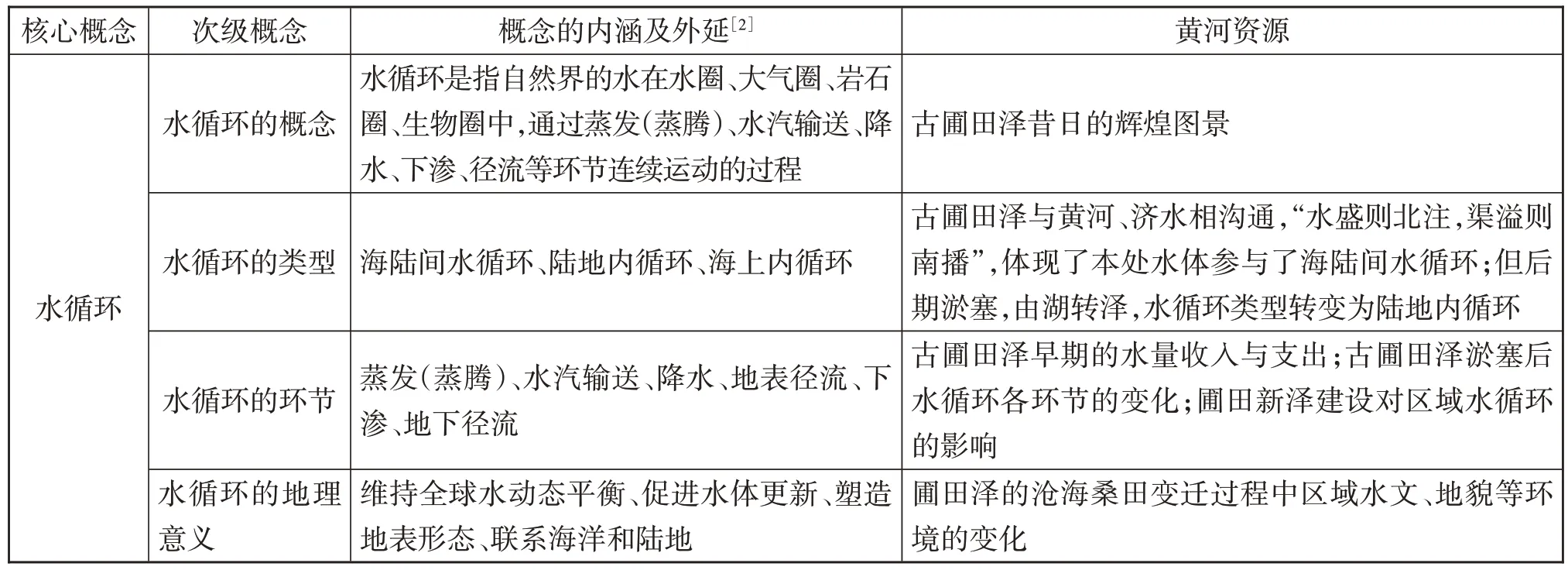

2.解讀課程標準,提取學科核心概念,構建核心概念知識體系

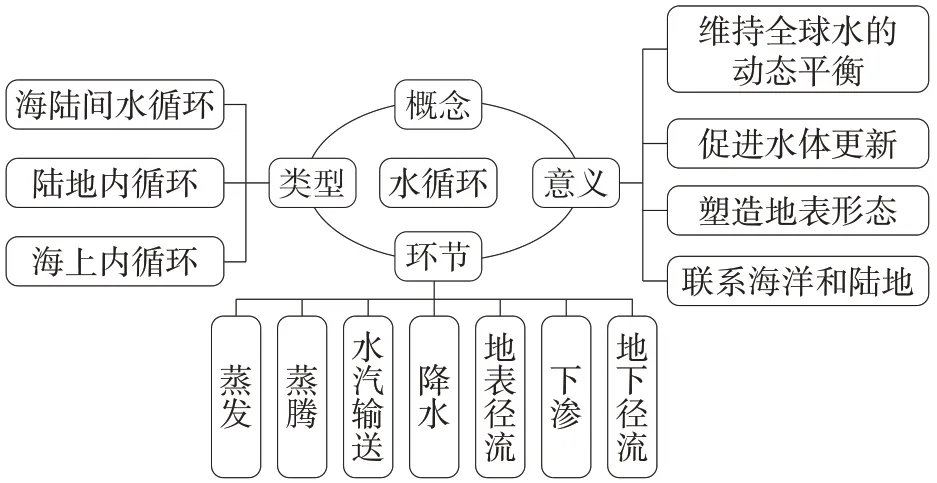

依據《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》必修地理1內容要求1.7“運用示意圖,說明水循環的過程及其地理意義”和選擇性必修1內容要求1.6“繪制示意圖,解釋各類陸地水體之間的相互影響”[1],提取核心概念“水循環”。

水循環是指大自然的水通過蒸發(蒸騰)、水汽輸送、降水、地表徑流、下滲、地下徑流等環節,在水圈、大氣圈、巖石圈、生物圈等圈層進行連續運動的過程。這些環節因水循環發生的空間不同而不同,同時這些環節關聯了各種水體的互相補給關系。正是因為水循環的過程,使全球水文、地貌、氣候、植被等地理環境要素都發生了深刻的變化。因此,水循環對全球物質遷移和能量轉換意義重大。

將核心概念“水循環”進一步細化為“水循環的概念”“水循環的類型”“水循環的環節”“水循環的地理意義”四個次級概念,構建核心概念知識體系(圖2),深化概念的內涵,擴展概念的外延。

圖2 核心概念“水循環”知識體系

3.研制區域資源與學科核心概念的雙向對照表,確定融合點

人教版高中地理教科書通過水循環示意圖,呈現了水循環發生的不同空間,明確了不同領域水循環的主要環節。教材內容精煉,在“活動”欄目給出了一個案例——“認識沙田影響的水循環環節”,為教師進行相關課程資源開發和案例分析提供了很好的范式。對于成長在黃河之濱的學生,若引入黃河流域區域資源,將更有助于增強學生對水循環原理的理解,提高運用水循環原理解決實際問題的能力。

以古圃田澤資源為例,從古到今,其歷經了滄海桑田的變遷史。曾經的中原大地湖澤廣布,在鄭州市東三十里有一個地跨中牟、原武(今原陽)二縣的大洼地,春秋時稱圃田澤。唐代文獻記載圃田澤東西約25千米,南北約13 千米,規模約是今日杭州西湖的50倍。它北通黃河,東連濟水、蒗蕩渠,“水盛則北注,渠溢則南播”,成為黃河和鴻溝水系之間調節流量的水庫。金代以后隨著汴河的淤廢,圃田澤不斷受到黃河南泛的灌淤,地勢越來越高,注入圃田澤的河流紛紛改道,圃田澤萎縮。到了清朝初期,陂塘組成的沼澤洼地也漸被墾為農田。如今,圃田澤已徹底消失,只留下圃田鄉的地名引人暢想追思。近年來,在賈魯河綜合治理工程的推動下,一個全新的圃田澤濕地已經出現在鄭州的新東五環旁邊。未來,鄭州市區河渠內的河水,將通過賈魯河匯入圃田澤。圃田澤在不遠的將來必會重獲新生、福澤萬民。

據此,將“古圃田澤”資源與“水循環”核心概念建立對照,確定融合點(表2)。

表2 區域資源與核心概念關聯

4.創設問題情境,開展教學實踐活動

(1)將核心概念“水循環”融入“古圃田澤”,制定學習總任務

通過查找資料、實地考察,了解圃田澤的古貌、變遷和新顏,觀察并思考不同水體的補給關系,說明古圃田澤消失的原因,分析圃田新澤的再現對鄭州地理環境產生的影響,理解水循環的過程及其地理意義。

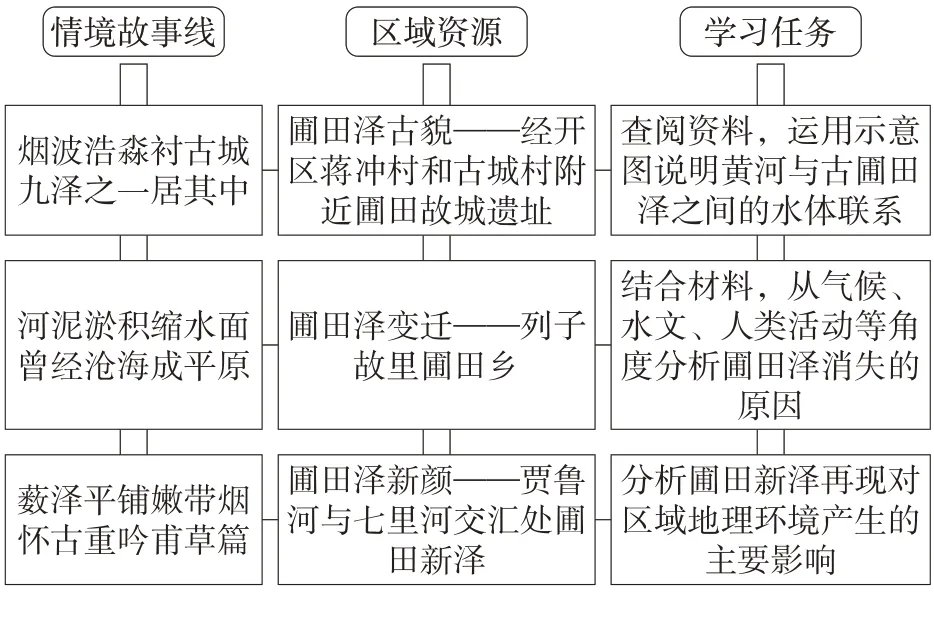

(2)以“圃田澤的前世今生”為情境故事線,設計學習任務群

借鑒王厚雄的思路進行教學設計[3],如圖3所示。

圖3 “水循環——圃田澤的前世今生”教學設計

(3)將“圃田澤的前世今生”貫穿課堂全過程,開展教學實踐

情境導入:在廣袤的華北平原上,水域的欠缺使城市缺少了幾分靈氣。但彼時的中原大地也曾湖澤廣布,鄭州更是名副其實的湖濱城市。守護在鄭州側畔的是歷史文明的中原大澤——圃田澤。

圃田澤調節著中原的氣候,也涵養了鄭國的靈動氣韻。唐代圃田澤依然東西寬25 千米,南北長13 千米,規模是今日杭州西湖的近四十倍。但是今天圃田澤已徹底消失,只留下圃田鎮的地名引人暢想追思。

學習主題一:相互聯系的水體。煙波浩淼襯古城,九澤之一居其中——圃田澤古貌。

實地場景:賈魯河上、下游河湖交匯處。

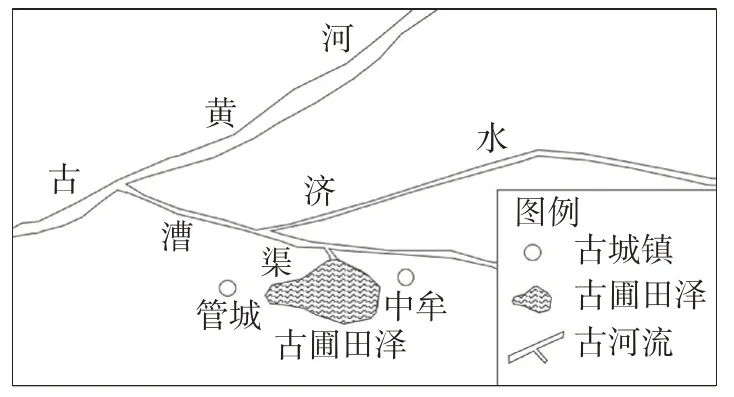

圖文材料:圃田澤是古代黃河流域著名的九大湖泊之一,位于鄭州和中牟之間,水域面積曾超過300平方千米,約相當于40個杭州西湖。戰國時期,梁惠王加寬并向西延伸漕渠河道,北通黃河。此后,圃田澤“水盛則北注,渠溢則南播”(圖4)。

圖4 古圃田澤與周圍水體示意圖

學習任務:①判斷不同季節黃河和圃田澤之間的水體流動方向,并在圖中畫出來。②通過漕渠的溝通,古圃田澤在洪水期可以影響黃河下游的流量。請用語言描述或畫圖表示黃河在漕渠以上和以下游河段洪水期流量的差異。③解釋河流和湖泊之間的水體相互補給原理。

學習主題二:水循環的過程。河泥淤積縮水面,曾經滄海成平原——圃田澤變遷。

實地場景:列子故里圃田鄉圃田村。

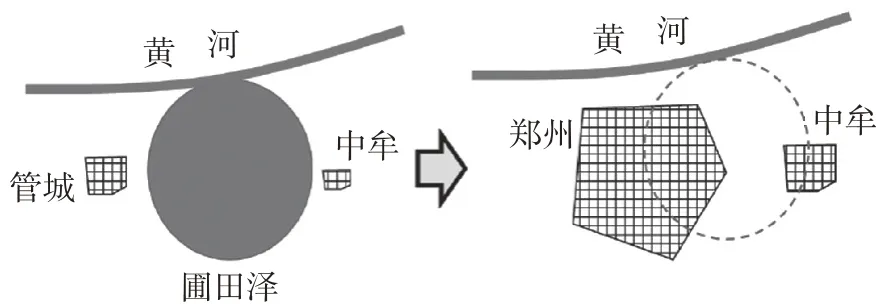

圖文材料:宋、金以后,圃田澤(圖5)不斷淤積。到了清朝初期,面積縮小,已成為真正的沼澤。清朝以后,圃田澤逐漸被開墾為農田。隨著近現代鄭州城區的擴大,圃田澤徹底消失。近現代黃河下游河床日漸寬坦,泥沙大量淤積,河床高出兩岸地面4~5 米以上,成為地上河。為防止河水外泄,兩側大堤不斷加高。

圖5 古圃田澤水域變化示意圖

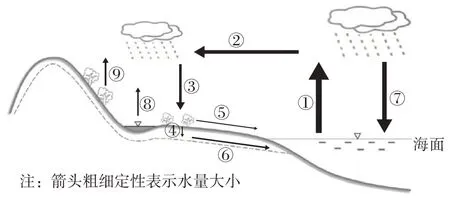

學習任務:①結合材料,從氣候、水文、人類活動等方面分析圃田澤消失的原因。②結合水循環示意圖(圖6),說出古圃田澤消失過程中水循環環節的變化。

圖6 水循環示意圖

學習主題三:水循環的意義。藪澤平鋪嫩帶煙,懷古重吟甫草篇——圃田澤新顏。

實地場景:中牟賈魯河圃田新澤附近。

圖文材料:2016 年,鄭州市提出“再造圃田澤”項目,現在賈魯河與七里河的交匯處已經出現一個占地八百多畝的湖泊,雖遠不及昔日大澤,但已經讓周邊的人感受到了湖濱的愜意。這就是古圃田澤的“新顏”。

圃田澤的滄桑巨變見證了中原大地自然環境和人文精神的蛻變,圃田澤的消失和再造對鄭州的地理環境產生了什么影響?追古思今,對鄭州現存的水域該如何善加利用?放眼神州,滿目湖澤,又該如何使他們更好地造福人類?

學習任務:①運用水循環原理說明圃田新澤再現對鄭州地理環境產生的影響。②通過該案例學習,你認為如何合理開發利用現有河流、湖泊?

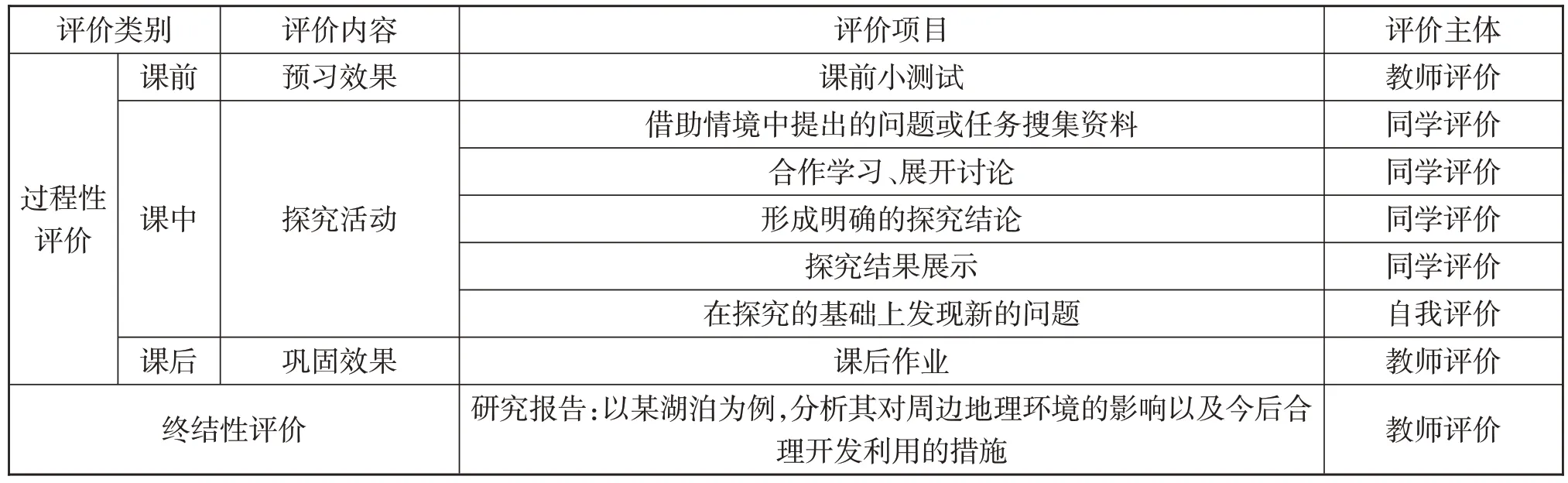

5.過程性與終結性相結合,進行多元學習評價

不同學生各項智能發展程度不一,在對學生進行學習評價應尊重學生的個體差異,構建分階段、分內容、多項目、多主體的多元評價體系(表3),充分肯定學生的多元優點,注重發散思維、創新思維等方面的個別差異評價,讓學生通過評價認知自己的強項和潛能,激發學生學習的自信心和獲得性成長。

表3 “水循環——圃田澤的前世今生”學習評價設計

“水循環——圃田澤的前世今生”過程性評價關注學生在預習、探究、應用等環節中提出問題、搜集材料、合作探究、展示表達等的表現,以完成任務過程中表現出來的理念、態度、能力、知識等作為表現性評價指標。本課程的終結性評價以研究報告的形式表達“以某湖泊為例,分析其對周邊地理環境的影響以及今后合理開發利用的措施”,根據研究報告對主問題回應的質量進行綜合評價,關注學生將所學知識與原理進行遷移應用的效果表現。

四、結語

依托區域資源,創設真實情境,通過情境化課堂實施,豐富高中地理課程內容,創新高中地理課堂形式,將復雜而抽象的地理知識與原理形象化、具體化,充分調動學生的學習興趣,引導學生主動參與、學以致用。通過本土資源、生態問題的引入,促進學生樹立可持續發展的觀念,增強學生愛祖國、愛家鄉的情感,確立崇高的理想目標,為家鄉和祖國的發展做出自己應有的貢獻。