淺談吳鎮《嘉禾八景圖》題記中的文人情操

摘? 要:吳鎮是元代著名畫家,“元四家”之一。吳鎮的繪畫作品映射著其內心的情感與修為的外化,也反映了他的人生觀和思想情操。他的《嘉禾八景圖》是為給在山師重建幽瀾泉亭勸緣募捐而作,吳鎮借鑒宋迪的《瀟湘八景圖》,參閱圖經,攬采嘉興八處風景名勝成畫,并以潘閬的《酒泉子》詞牌填詞題畫。《嘉禾八景圖》是一幅寫實和寫意相結合的山水地圖,以山水畫的藝術手法描繪嘉興真實的人文地理環境,又模仿圖經中的地圖,一一標注地名,既有山水畫的審美特性,又有地圖的指示性。這幅畫反映了吳鎮的鄉土情結和隱逸處世的心態,寫實地再現了宋元時期嘉興的景致風貌,而其中描繪的生活圖景又為古今之對話提供了絕佳的參照,亦是畫家內心曠達、隱逸的映照,所謂畫如其人,畫品如人品。

關鍵詞:嘉禾八景圖;隱逸;曠達的人生觀;書畫寄情;文人意趣

一、吳鎮及《嘉禾八景圖》

(一)《嘉禾八景圖》的地圖特性

吳鎮(1289-1354),字仲圭,號梅花道人,嘉興魏塘人,元代畫家,元四家之一。他的作品傳世不多,且年代久遠,生平著錄鮮見。吳鎮正直、高傲、愛國,不滿元朝的統治,一心忠于南宋,信仰道教和佛教,內心充滿逃避現實、隱居不仕的遺民思想。因此吳鎮作品多以漁父和墨竹為題材,除此之外,他還畫過骷髏圖、墨菜圖、墨梅圖、松石圖等。同時,他尋求“超然于物外”,“超脫于塵世”,不圖名利地位,以詩書畫寄情,有著與世無爭的人生觀。吳鎮作為明代山水畫家的代表,其人格、風格都具有時代意義與在地意義。

吳鎮的橫幅長卷《嘉禾八景圖》無論形式或體裁都較為獨特。《嘉禾八景圖》以嘉興的八處風景為題材,繪成圖畫,且每景右側皆題一首《酒泉子》詞,八景中的地名又一一用小字標注。此種形式的畫在宋代就有,如北宋李伯時的《蜀川概勝圖》,也曾在畫上標注各個地名,兼有山水畫的審美特性及地圖的指示性。《嘉禾八景圖》全卷看似寫實,實則兼有寫意,使人如入其境。諸如“武水幽瀾”一景標示的“云間諸峰”,山用淡墨輕輕暈出,而在嘉善魏塘的實景中是觀不到松江的山的。縱覽八景圖,可對吳鎮鎮孤高耿介、疏放不羈的志趣窺見一斑。

(二)《嘉禾八景圖》及題畫詩

《嘉禾八景圖》的第二個特點是畫上題跋很多,開首有小序云:“勝景者,獨‘瀟湘八景得其名,廣其傳,唯‘洞庭秋月、‘瀟湘夜雨,余六景皆出于瀟湘之接境,信乎其真為八景者矣!嘉禾,吾鄉也,豈獨無可攬可采之景與?閑閱圖經,得勝景八,亦足以梯瀟湘之趣,筆而成之圖,拾俚語倚錢唐潘閬仙《酒泉子》曲子寓題云。至正四年歲甲申冬十一月陽生日,書于橡林舊隱,梅花道人鎮頓首。”由此可知《嘉禾八景圖》作于1344年冬至日的橡林舊隱,藝術淵源自《瀟湘八景圖》《酒泉子》和圖經。卷首語之后每一景都有自注,依次為“空翠風煙”“龍潭暮云”“鴛湖春曉”“春波煙雨”“月波秋霽”“三閘奔湍”“胥山松濤”“武水幽瀾八景”,右側題各景景名,題以小序介紹方位,并題《酒泉子》一首。吳鎮長于題畫,幾至每畫必題。

元代是傳統題畫詩發展的關鍵時期,該時期的題畫詩形式及數量都遠超前朝。許多脫離畫作之外的詠畫詩也呈現出蓬勃發展的趨勢,標志著題畫詩這一藝術題材的全面成熟與繁盛。元代題畫詩的繁榮主要基于當時畫家對于情感抒發的獨特需求,他們希望借助詩歌藝術這一媒介,更好地寄托及表達自身情感,進一步提升畫作的藝術境界。可以說“畫家詩心”是促使元代題畫詩走向繁榮的重要因素。在中國畫的眾多題材中,山、水、花、鳥是其中的重要部分,能夠表現出畫家對自然的親切與依戀,傳達出當時文人對于現實社會的逃避及隱逸情懷。盡管元朝極力推行漢文化,但許多宋、金文人喪失了在社會上的基本尊嚴和地位,進而產生隱逸的想法,使得畫作中的花鳥野趣、自然山水成為眾多文人心靈棲息的理想居所,他們在鑒賞和評論畫作的過程中,抒發著自身的離世情懷。

(三)《嘉禾八景圖》的藝術淵源

吳鎮《嘉禾八景圖》圖首的“序言”的可明,其遵循宋迪“瀟湘八景”所奠定的基本范式,從嘉興風光勝跡中選取出最具代表性的八景,繪圖題詞,“以梯瀟湘之趣”。

吳鎮作《嘉禾八景》圖卷的創作受到宋朝宋迪《瀟湘八景圖》的啟發,青出于藍而勝于藍的是,“瀟湘八景”只有兩幅冠以瀟湘地名,而“嘉禾八景”則每幅皆有嘉禾地名。他說:“嘉禾吾鄉也,豈獨無可攬可采之景歟?”不僅是對美好的嘉禾風光的贊嘆,亦是滿懷鄉情,引以自豪的地域情感。因此“八景”雖以簡筆勾描,卻展現了山河吞連、復廟重檐的嘉禾風光。景物之斷續遠近皆以墨色濃淡、線條粗細等變化來展現,使景物秩然有序,又不為真實地理位置拘縛,如“三閘奔湍”里的震澤、洞庭山,位于江浙接境處,又如“武水微瀾”里的云間九峰,位于松江府境,故以淡墨暈染輕描,以示其遠。八景之每一景皆展現了吳鎮對家鄉的深切熟悉與主觀感知,也再現了嘉禾時代性、地域性的生活意向。

二、《嘉禾八景圖》題跋考識與文人意象

《嘉禾八景圖》描繪了從嘉興到魏塘的八個風景點:空翠風煙、龍潭暮云、鴛湖春曉、春波煙雨、月波秋霽、三閘奔湍、胥山松濤、武水幽瀾。嘉禾八景,據小序所言方位,分別位于縣西、縣西南、縣北、縣東、縣東南等處,地理位置各不相連。在長幅畫卷中,吳鎮將八景依次展開,看似是連綿相屬的,不過八首《酒泉子》詞卻將八景明確地區隔了開來,一景一詠,讀詞觀畫,漸入其中。

(一)“空翠風煙”

“空翠風煙”(如圖1)題詞:“在縣西二十七里,檇李亭后三過堂之北。空翠亭四圍竹可十余畝,本覺僧剎也。萬壽山前,屹立一亭名檇李。堂陰數畝竹涓涓,空翠鎖風煙。騷人隱士留題詠,‘紅塵不到蒼苔徑”。

檇李亭,據許瑤光《嘉興府志》可知此處為吳越戰地,后人立亭以志。亭子東南隅有萬壽山,其上為空翠亭遺址,《嘉興府志》提到“又謂本覺寺,日有煮茶亭,為東坡三過文長老茶話處。”

空翠亭,名取自王維《網題二首》中的“荊溪白石出,天寒紅葉稀,山路元無雨,空翠濕人衣”。王摩潔之詩素來詩中有畫,此處風景亦頗有詩畫意境。不覺明了,到此處者皆先經過濕苔小徑,后入竹林,于朦朧中窺見檇李亭,再多的紅塵煩擾也被穿林風霧吹散了。

此段圖卷中,空翠亭位于萬壽山最高處,飛檐歇山,形制簡潔,以萬壽山腳之山門、檇李亭、本覺禪寺、三過堂為序,為典型的中國古建筑群形制,行進中漸入山林的儀式感絕佳,以空翠亭為終止,滿目蒼翠,逍遙于山林之間,給人以遠離塵俗之感,歸隱山林、怡然自樂。

吳鎮對入山處的建筑及空翠亭皆稍加細描,入山后的建筑之以簡筆屋檐呈現空間遞進,周圍以濕筆暈染林木,使觀者入畫時倏然隱于屋檐之下,穿梭于體感濕潤涼爽的林間院落,遨游江湖,隱沒愜意之感油然而生,展現了不受世俗羈絆的文人生活理想。

綜合說來,“空翠風煙”為氣象,以風寄情,以渾濁的筆觸鋪陳景物,從萬壽山麓開始,即把游覽者的心裹挾在內,而現世種種被隔絕在外,縱有愁緒萬千亦可暫時忘卻,耳目盡是蒼翠。

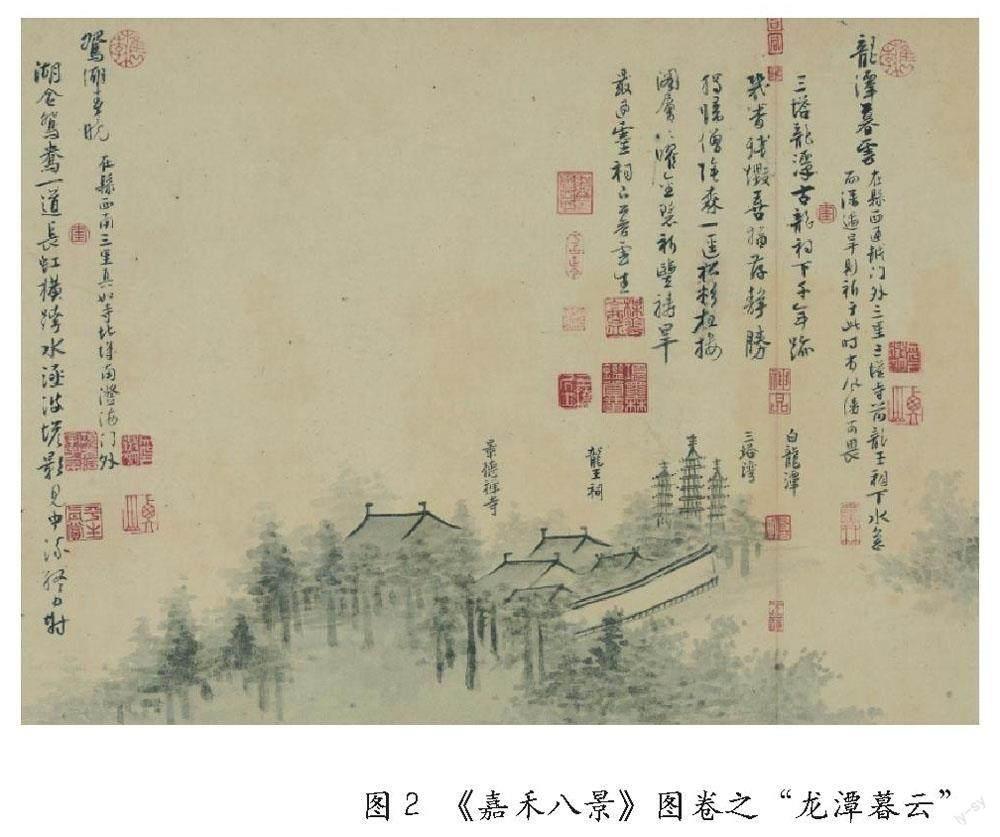

(二)“龍潭暮云”

“龍潭暮云”(如圖2)注:“在縣西通越門外三里,三塔寺前,龍王祠下。水急而深,遇旱則祈于此,時有風濤可畏”。題詞云“三塔龍潭,古龍祠下千年跡。幾番殘毀喜猶存,靜勝獨歸僧。陰 森一徑松杉直,樓閣層層堪金碧。祈豐禱早最通靈,祠下暮云生。”

龍潭,即白龍潭。龍潭三塔傳說甚多,可考于《嘉興典故纂要》《東南塔影》等。說明此地為祈雨之處,因潭水而時常匯聚水汽,遇松杉暮云生,故名為“龍潭暮云”。此處有佛教建筑景德禪寺、三塔寺,亦有道家神仙居所龍王祠,正是中國傳統佛道相恰的呈現,也展現了元代宗教文化的多元化。圖卷中用一抹墻垣將古寺院落淺隱其中,墻外為俗世,墻內為凈地。

傳統觀念中潭、澤向來為具備園林意向的風水寶地,三塔寺后潭水似急而深、神跡千年、“幾番殘毀喜猶存”,而夜色陰森中樓閣卻以點墨表達“層層耀金碧”的形象,如此種種才使人敬畏與深信——此確為龍王居所。

這一景極具生活氣息,為眾生相。祭祀之傳統被如此緊密地置于寺廟園林之中,日夜庇佑人們的日常生活所需,成為寄情于自然又敬畏自然的心動之處,為中國所獨有。寺廟郊游祈福是百姓生活密不可分的一部分。

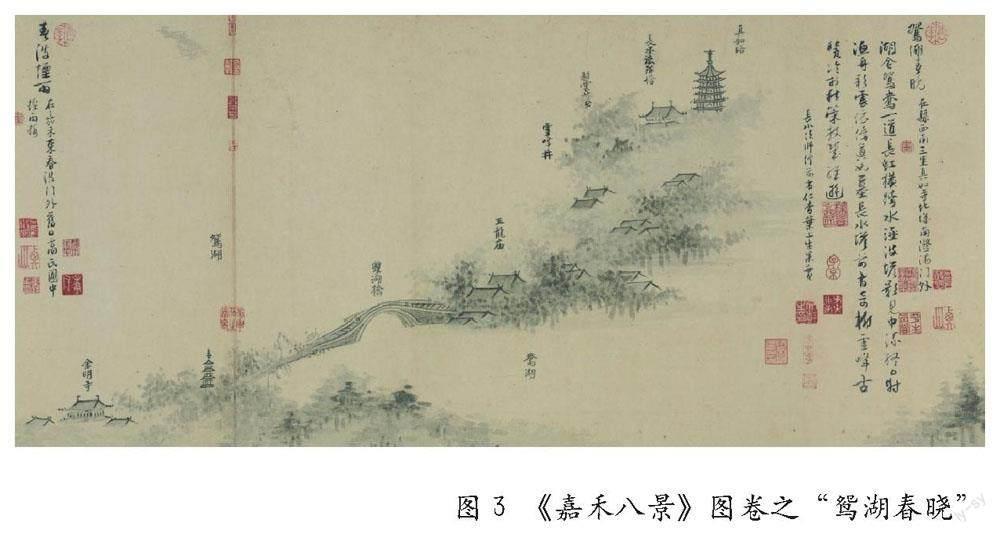

(三)“鴛湖春曉”

“鴛湖春曉”(如圖3)題詞:“在縣西南三里,真如寺北,城南澄海門外。湖合鴛鴦,一道長虹橫跨水,涵波塔影見中流,終日射漁舟,彩云依傍真如墓,長水塔前有奇樹,雪峰古甃冷于秋,策杖幾經游(高僧的墓塔)。”

鴛湖和鴦湖據陶元鏞《鴛鴦湖小志》記載“湖得名之由來,或云湖多鴛鴦,或云兩湖相 連若鴛鴦交頸”,兩湖間以雙湖橋,隔而不塞。真如塔據記載建于宋嘉佑七年,僧自南募建,宣和三年遭毀。塔七層高五尺,重千兩,相輪欄循,無不具備,刻繪佛像極為精巧,無鐫記。后又經順治、光緒火災與修復,但始終保留著宋代風格——塔身優雅纖巧,裝飾細膩精美,充滿程朱理學的“理性之美”。

長水法師塔前有仁杏,葉長生果實。吳鎮稱之為“奇樹”。“鴛湖春曉”描繪了一幅奇樹古塔相傍下漁舟繁忙的生活場面,為郊外賞景踏春的好去處,屬于即可游覽、又可參佛的市郊園林。

吳鎮投身于此,正是觀演繁華人世與紅塵之外的交界處,春意來襲之時亦不乏蒼古之意。

(四)“春波煙雨”

“春波煙雨”(如圖4)題詞:“在嘉禾東春波門外,舊日高氏圃中煙雨樓。一掌春波,矗矗醝帆鬧如市。三賢古跡通歧路,社會活動窣堵玲瓏插壕罟。荷花裊裊間菰蒲,依約小西湖。”

煙雨樓,據《鴛鴦湖小志》載“在南湖中,五代中吳節度使廣陵王錢元燎筑臺為登眺之所,建炎中廢。嘉定間吏部尚書王希呂因舊建樓有司相繼拓治,為一方之勝,后為柳氏園。”煙雨樓本為登高遠眺之所,為威名赫赫的中吳軍節度使錢元璙建造,而后被秀州知州令狐挺在西北的城上建造的又一勝景月波樓搶盡風頭,隱姓埋名。直到兩宋王希呂“因舊址建樓”,才重新作為一方名勝,且在文學辭章中頻頻出現“煙雨樓”。后幾經修葺,現今仍在南湖中,與三賢堂、放生橋、梓檀祠、馬場湖一并為嘉興名勝,游人絡繹不絕。

“昔年煙雨最高樓,幾度暮云收”,則寫盡煙雨樓之身世浮沉,恰為五代至兩宋文人之命途寫照。

“磋帆”指運鹽之船。嘉興當時是江南水路交通要沖。畫中雖無船,仍可知彼時鹽船林立,鬧如市肆。

“三賢”者為嘉興的三位賢人,即漢代的朱買臣、唐代的陸贄(陸宣公)、宋代的陳舜俞(陳賢良),這其中以陸贄的名望最大。畫中的宣公橋與陸贄祠已不言而喻。

吳鎮在描繪“春波煙雨”時,無論圖或詞都似是西湖勝景,奪人心聲,卻更重在內在精神的傳達,世事遷移,高樓易主,唯有“一掌春波”始終如一。吳鎮的隱逸之心、曠達之意如放生橋與點點林木,繞湖連綿,途徑先賢,心中自明。

(五)“月波秋霽”

“月波秋霽”(如圖5)題詞:“在縣西城堞上,下嵌金魚池,昔李氏廢圃也。粉堞危樓,欄下波光搖月色,金魚池畔草蒙茸,荒圃瞰樓東。亭亭遙峙梁朝檜,屈曲槎牙接蒼翠,獨憐天際欠青山,卻喜水回環。”

月波,指月波樓。樓名取自《月波樓記》中的“不月而明,不波而清,不樓居而高也。”作者毛滂亦曾在《點絳唇.月波樓重九作》中寫道:“手撫歸鴻,坐臨煙雨簾旌潤。氣清天近,云日溫欄楯。”毛滂一生仕途輾轉,因此常常往返于各地,過著典型的宦游生活。他習慣了寄情山水、游賞宴飲、自得其樂。

吳鎮此處的“月波秋霽”比擬毛滂的心境。而“獨憐”二字說明嘉興一帶少青山環繞,無山也“喜”,傳達的就是自我解脫之意。

(六)“三閘奔湍”

“三閘奔湍”(如圖6)題詞“在嘉禾北望吳門外,端平橋之北杉青閘。三閘奔湍,一塘遠接吳淞水,兩行垂柳綠如云,今古送行人。買妻恥醮藏羞墓,秋茂郵亭遞書處,路逢樵子莫呼名,驚起墓中靈。”

此處講嘉興的運河,端平橋橫跨運河,橋長接近12米。運河過橋,經上閘、杉青閘、下閘,與吳江相接,水天一色,送別之景。“羞墓”講的是朱買臣之妻嫌貧愛富,在買臣貧時改嫁,買臣發跡后含羞而死。道出貧富榮辱皆為一時,人的一生也如這濤濤運河,每過一閘都是人生際遇,終將匯入同一江河之中。

(七)“胥山松濤”

“胥山松濤”(如圖7)題詞:“在縣東南十八里德化鄉。山約百畝余,荷鍤翁墓其下。子胥古跡也。百畝胥峰,道是子胥磨劍處,嶙磷響白石幾番童,時有兔狐蹤。山前萬個長身樹,下有高人琴劍墓,周回蒼蔚四時青,終日戰濤聲。”

“胥山”是因紀念春秋吳國伍子胥而得名。在浙江嘉善一帶還有其他紀念伍子胥的地名,如 胥塘、伍子塘等。胥山是一個體量不大的山丘,但前面題詞“欠青山”已經道明在嘉興平原地區有很多人從沒見過山,所以胥山小丘也顯寶貴。過去嘉善縣城的學生每逢春季都要去胥山踏青遠足,一睹山色春光。

府志也有關于胥山的記載:“宋隆興元年,觀察使李某為寺于胥山上,后廢。鄉人陳氏 鑿石結廬讀書于此,名曰胥山草堂。元項冠隱于胥山,筑草堂自號泉石山人。”這說明胥山在古代常作為隱居場所,有野生動物出沒,翠柏蔥郁,風動松濤。

宋代鮑壽孫曾寫《伍子胥廟》:“故國古今夢,怒濤朝夕風。登臨一長嘯,斜日海門紅。”松柏最適宜寫烈士、喻節操,吳鎮憂國之心可見一斑。

(八)“武水幽瀾”

“武水幽瀾”(如圖8)題詞:“在縣東三十六里武水北,景德教寺西廊。幽瀾井泉品第七也。一甃幽瀾,景德廊西苔蘚合,茶經第七品其泉,清冽有靈源。亭間梁棟書題滿,翠竹蕭森映池館,門前一水接華亭,魏武兩其名。”

武水,即魏塘市河,在今嘉善縣治魏塘鎮。魏塘是以大戶人家的姓氏命名,相傳北宋初年,有大戶魏、武居于此地,筑塘構屋,商賈往來,貿易成市,名魏塘,又稱武塘。“塘”字,那是指鎮上那條人們賴以生存、須臾不能缺少的市河(又稱武塘)。

幽瀾,是井名。幽瀾泉乃嘉禾八景之一,而亭將摧。在山師欲改作而力不暇給。惟展圖者思有以助之,亦清事也。梅華道人鎮勸緣。幽瀾泉是一口唐代古井,清光緒《嘉善縣志》記載,幽瀾泉在老的嘉善城東面兩里遠的景德寺里面。縣志又記“泉凡三異,大旱不涸,烹茶不滓,盛夏經宿而味不 變。”說明井水極好。在古代,經常有游客吊水品嘗。幽瀾泉在名人的詩畫里曾多次出現。元代黃魯德在《景德泉詩》寫道:“幽瀾遠引曹溪水,此是人間第幾泉?”明代顧孟時也有詩句:“客裝此日難成醉,聊吸寒泉當酒嘗。”好泉為好茶的基礎。

《茶經》為唐代陸羽所著,共為三卷,詳記茶葉的歷史、源流、技術、飲茶技藝和茶道等,“七之事”講述的是飲茶之益,謂“神農食經,茶茗久服,人有力悅志”。說明茶源于神農時代,可用作解毒劑,因此被人們視為珍品。而品茗乃古人九雅之一,可陶冶情操,所謂“茗者八方皆好客,道處清風自然來”。而“退休”之后的陸羽曾在山西上饒一座山上種過菜,最后退居浙江苕溪,每天泡泡茶自娛自樂,過得非常悠哉快活。

景德教寺,又稱景德講寺或小寺,其東與大勝寺毗鄰,又稱大勝講寺或大寺,均座落于 東城門外,魏武塘畔。據《浙江通志》記載,為唐代天寶二年兩兄弟舍宅為寺,舍宅為寺為唐代寺廟建筑常有,因而兩寺呈現出唐代常見的民居宅院式的布局。又據縣志記載“宋淳熙十四年僧清梵建浮圖七級,名灑洲塔。”塔建于大勝寺內,與大勝寺大殿形成前殿后塔的布局。

“武水幽瀾”含義之多,從茶敘到禪意,無不表達人生喜樂之事甚多,何不竹下忘言對紫茶,全勝羽客醉流霞?

三、結語

北宋畫家郭熙之子郭思所著畫論《林泉高致》中有“畫題”一章,論述了詩畫一體,文人對隱居生活的理想和追求。這種追求通過魏晉之始的園林、唐宋之始的文人山水畫皆有體現。吳鎮一生貧寒,性格曠簡孤高,雖權勢不能奪其志,正如他畫的墨竹,“亭亭月下陰,挺挺霜中節。寂寂空山深,不改四時葉”;亦如吳鎮畫的漁父,“碧波千頃晚風生,舟泊湖邊一葉橫。心事穩,草衣輕,只釣鱸魚不釣名”。吳鎮選擇隱居一生,他的骨子里,流著忠宋不仕元的血液。

幾百年人類歷史風云際會,于嘉禾古鎮周邊的山樹之目,不過是一個片刻。還是那座山,還是這棵樹,還是那個群體,風景、建筑或有不存,但觀畫的晚輩后生,卻可通過吳鎮與嘉禾故人有一次誠懇的對話。《嘉禾八景圖》是同期詩畫的理想人生與現實場景的同期證據。

參考文獻:

[1]李德塤.吳鎮《嘉禾八景》圖題跋考識[J].齊魯藝苑,1989(3):22-51.

[2]李杰榮.吳鎮《嘉禾八景圖》——介于地圖與山水畫之間[J].中國美術研究,2015(14):47-56.

[3]范夢瑋.我國傳統題畫詩的藝術性研究——以元好問題畫詩為例[J].名作欣賞,2022(26):79-81.

[4]劉鵬,沈蕾.從收藏印鑒一窺吳鎮《嘉禾八景圖》的流傳[J].美苑,2015:68-71.

[5]郭思.林泉高致[M].北京:中華書局,2010.

[6]王欣.如畫觀法[M].上海:同濟大學出版社,2015.

作者簡介:賈寧,碩士,華北水利水電大學建筑學院教師,主要從事建筑史、遺產保護研究。

編輯:宋國棟