抗戰時期陪都重慶傳統繪畫中的象征性題材研究

摘? 要:抗戰時期,在陪都重慶的大后方,書畫藝術家們根據抗戰現實的吁求,在“抗戰救亡”的時代旋律下,以畫筆作為武器,創作出大批的抗戰宣傳繪畫。而擅長傳統繪畫并習慣于以山水、花鳥題材抒寫胸意、寄托情思的傳統文人畫家們,也根據時代的需要,運用象征性的表現手法,創作出既符合傳統書畫藝術筆墨審美傳統、又具有特定的象征性語義的作品。通過作品內在的文化含義與外在象征意義的有機統一,達到了既傳承文化傳統又與時代共振的效果,以喚醒人們對民族文化的自尊、自信以及對抗戰勝利的必勝信念。

關鍵詞:抗戰;陪都重慶;傳統繪畫;象征性;題材

基金項目:本文系重慶社科規劃項目“抗戰時期陪都重慶繪畫創作題材研究”(2020PY72)階段性研究成果。

一、陪都重慶時期象征性題材繪畫的表現形式

長期以來,中國的山水、花鳥等文人繪畫,更多地被看作是清凈無為、超然于物外、與世無爭的文人雅玩,是抒寫文人書畫家胸中意趣、寄托情思的一種消遣方式,與“治國、平天下”的儒家傳統似乎關系并不那么密切。因而,在抗日戰爭這個家國被侵害、全民抗日救亡的特殊時期,中國繪畫被認為是“對于革命文化基礎上,迄未顯出它偉大的效用”也不足為奇,于是人們紛紛呼吁,應“創造一種與民族國家有極大關系的獨特藝術,燃起中華民族的生命之火來”[1]。在這樣的背景下,向來有著家國情懷和社會擔當的書畫家們自然不會無動于衷,而是通過多方探尋,積極尋求保衛家國、抵御外敵的方式與途徑。于是大批直面抗戰現實,反映時代特色的戰時漫畫、木刻版畫便應運而生。對于傳統的文人畫家而言,也在積極探索,在不失傳統文人繪畫筆墨技法表現的前提下,緊跟時代步伐,將具有象征性的題材通過傳統筆墨表現的方法進行重新演繹,給傳統繪畫賦予了新的生命。眾多的文人畫家們如張善孖、徐悲鴻、李可染、傅抱石等都不約而同地用此表現方法進行創作,為中國近現代美術史留下了眾多優秀的象征性題材繪畫作品。表面看來,他們所創作的作品看似與抗戰時期日寇的殘暴、抗日戰士的英勇、人民大眾的苦難等不相干,但其隱含在內的文化含義,如傳統文化精神、人文情懷以及其題材的象征性意義卻有著直逼人心的穿透力,對增強民族自尊心、自豪感,重拾民族的自信心都起到了巨大的作用,并在抗戰大后方的民眾中構筑起了一道道堅實的思想防線,重燃起民族生命的火光。

事實上,在抗戰初期,關于抗戰主題繪畫的選材還是相對狹小的,如陳曉楠在《繪畫題材的新發展》中所言:“抗戰初期的繪畫,描寫的題材是非常單純而狹小的,為了配合著宣傳的一致,只是暴露敵人的橫暴、戰爭的殘酷、人民顛沛流離的痛苦。”[2]人們在題材選擇的視域上似乎還沒有完全打開。就象征性題材繪畫而言,這一時期最有代表性的當數張善孖以虎為主題的系列繪畫,其中《怒吼吧,中國!》便是其虎主題中的經典之作。有“虎癡”之稱的張善孖在1937年創作了這一巨幅水墨畫作,畫面是28只正在奔騰怒吼的猛虎,由山上向著西下的夕陽奔撲而下的壯觀景象。28只老虎象征著當時中國的28個省,每一只老虎都畫得威武雄強、生機勃發、目標一致地撲向前方,象征著中國在民族存亡的關頭,28個省份正團結一心、一致對外御敵。而落日則象征著日寇侵略者在猛虎雄威的震懾怒吼下,隨著日落西山,即將消逝在中華大地。畫中“怒吼吧,中國!”的題字醒目且鏗鏘有力,結合畫作中怒吼的虎的姿態和神情,其畫面效果無不讓中華兒女為之振奮。畫作右下部有題跋曰:“雄大王風,一致怒吼,威震河山,試吞小丑。”非常鮮明地點明了主旨。全作從形式到內容再到主旨都與彼時的抗戰時局同頻共振,是文人畫家參與抗戰的有效方式與集中體現。

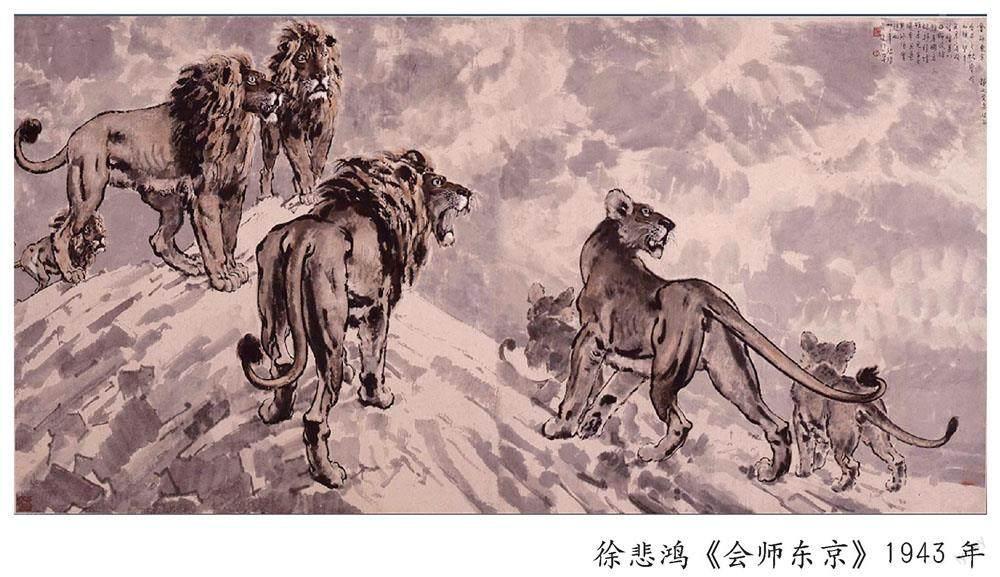

隨著抗戰的進一步深入,傳統繪畫的藝術家們也都紛紛以手中的畫筆作為武器投入到抗戰中來,抗戰繪畫的題材及表現形式也隨之豐富多樣,其中徐悲鴻就是這一時期的一個代表。“徐悲鴻常用古典題材對現實社會進行隱喻,表現具有時代情感的畫作。在民族危難之際,作者的畫筆始終和祖國的命運緊密相連,滿腔的愛國情懷通過畫作表達出來。”[3]他在這一時期創作的抗戰主題作品,有些主題寓意鮮明突出,如《會師東京》《風雨如晦,雞鳴不已》《壯烈之回憶》《側目》《哀鳴思戰斗》《飛鷹》等;有些則較為含蓄,如《愚公移山》《國殤》《巴山汲水圖》等。主題寓意鮮明的作品同樣具有明顯的象征性意味,如1943年所作的《會師東京》,畫面是一群目光充滿憤恨的群獅會師富士山頭,怒目凝視,背景則是風云卷舒翻騰,氣象宏大開張,似有一股強大的力量即將噴薄而出。落款曰“……略抒積憤,雖未免言之過早,且喜其終須實現也……”憤恨的獅群象征著中國這頭困睡中的雄獅正在覺醒并怒將敵人踩在腳下。可以看出,作者通過這幅畫作,發泄出了心中被戰爭和侵略長期壓抑的憤恨情緒。結合畫作中獅群之形象、背景之氛圍、主題及落款題跋之說明,強有力地表達了對抗戰必勝之信心。

含蓄隱晦的作品在特定的歷史時期,其所反映及表達的中心思想同樣鮮明。如徐悲鴻的經典代表作《愚公移山》,其主題雖為歷代相傳的神話故事,但其內在寓意與精神,即面對困難的樂觀態度及戰勝困難的堅強意志與決心,在民族危難的時候是尤為重要的。它可以凝聚民心,鼓舞人心,給大眾必勝的信心和力量,真正做到了“出一己之情緒邀萬眾之同情”。在對歷史文化、傳統經典的傳承與弘揚、現實社會的關切與表現上都起著重要的作用。

二、傳統繪畫中的象征性題材繪畫的形象塑造

抗戰時期陪都重慶繪畫的題材豐富多樣,有直面抗戰之社會現實的題材,有刻畫民族英雄、先賢事跡為主的題材,有宣揚博愛、和平、積極為主旨的題材,也有描畫各地名山大川、民風民俗類的題材等。繪畫的題材雖然眾多,但其所表達的中心思想大多都圍繞弘揚民族之精神、鼓舞民眾之士氣而展開。傳統繪畫的畫家們以各種不同的繪畫題材,以作品作為媒介參與到抗戰中來。

豐富的題材也帶來了藝術形象的豐富性,在此,專就傳統繪畫中的象征性題材的藝術形象塑造做一探討。這一時期,象征性題材的藝術形象通常有兩大類型,一類為以具有象征性的動物形象的刻畫來暗喻時局,如獅子、公雞、戰馬、雄鷹、水牛等的藝術形象。這一類型的代表作有徐悲鴻的《會師東京》《風雨如晦,雞鳴不已》《壯士之回憶》《側目》《飛鷹》等,張善孖虎系列中的《怒吼吧,中國!》,李可染以牛為主題的系列繪畫等;另一類則以傳統的人物、事跡、傳說為形象的刻畫,通過藝術形象的塑造,借古鑒今,既是對傳統文化的傳承,也是以此增強民眾對民族文化的自信、重塑民族的精神品格以及對愛國主義的宣傳。這一類型的代表作有傅抱石的《屈原象》《湘夫人圖》《晉賢》《懷素醉酒》《文天祥像》《蘇武牧羊》,徐悲鴻的《愚公移山》《國殤圖》《山鬼》等。可以肯定的是,不管是象征性的動物或傳統人物題材,于民眾來說均較為熟悉,進行藝術形象塑造都極易引起民眾的共鳴。

值得一提的是李可染在抗戰時期移居重慶時所畫的水牛系列畫作。水牛的形象看似任勞任怨且沒有野心斗志,與抗戰的時代主題似乎并無直接的關聯。但正是水牛勤勤懇懇、腳踏實地、任勞任怨的犧牲精神,與中國人民勤勞、不怕犧牲、堅忍不拔的民族精神有著高度的契合,同時也暗合了魯迅名句“俯首甘為孺子牛”的品格。在國力孱弱的抗戰年代,這種堅韌不屈的民族精神和民族品格對樹立民眾抗戰勝利的信心,并最終取得抗戰的勝利也是至關重要的。因此,李可染對牛形象的塑造也得到了郭沫若的大加贊賞,并為他的畫作作題畫詩《題水牛圖》,并撰文《水牛贊》:“……你有中國作風,中國氣派。堅毅、雄渾、無私,拓大、悠閑、和藹,任是怎樣的辛勞,你都能夠忍耐……你是中國國獸,獸中泰斗。”在烽煙交織的年代,以勤懇、踏實、任勞任怨的水牛作為形象進行塑造,并獲得成功、引起共鳴,這絕非偶然,正如傅抱石在《國畫古今觀》中所言:“就藝術言,凡一件成功的作品,其唯一條件應是時代精神最豐富的作品。”[4]李可染畫作中所塑造的踏實勤懇、任勞任怨、犧牲奉獻的水牛形象,無疑正是當時時代精神的反映。國人們也清楚地明白,要取得戰爭的最后勝利,踏實勤懇、犧牲奉獻的精神是必不可少的。

徐悲鴻在抗戰時期所繪制的抗戰主題繪畫題材較為豐富,塑造的形象也多樣,其中有一類專為寓言故事或神話傳說的題材繪畫,代表作有《愚公移山》《國殤圖》等。《國殤圖》源自屈原《九歌·國殤》:“操吳戈兮被犀甲,車錯轂兮短兵接。旌蔽日兮敵若云,矢交墜兮士爭先。凌余陣兮躐余行,左驂殪兮右刃傷。霾兩輪兮縶四馬,援玉枹兮擊鳴鼓。”畫家以此為題進行場景與人物形象的塑造,所塑造的是大批為國奮不顧身、斗志昂揚、英勇殺敵的勇士。勇士們的形象目光如炬,身形魁梧、勇敢剛毅。作為主體形象的大批勇士由畫面右側向左,在畫面的近景與中景,占據著較大的畫面空間,他們正揮動手中的戈矛奮勇殺敵。在他們左上方,有雙方的利箭在上空交錯飛過。畫面左下方的前景,有一名勇士正腳踩一具敵人的尸體手持長戈向前沖鋒吶喊,渲染出畫面的緊張、戰爭的殘酷,同時也從側面烘托出了勇士們不懼犧牲的大無畏精神。畫面所塑造的人物形象都極其鮮活,主題性極強。雖是以神話傳說為主題繪畫,但在特定的歷史時期,它的主旨卻躍然于紙,其象征性意義也不言自明。正如郎紹君先生所言:“他(徐悲鴻)從來不是一個純搞藝術的人,他一向注重藝術的社會功利目的。”[5]

在抗戰的特殊時期,傳統水墨畫中的象征性繪畫題材所塑造的形象,其自身便以特殊的圖式承載著中國傳統的文化精神。以這些圖式作為形象參與抗戰宣傳,無疑能從更廣泛、更深遠的層面喚起人們對民族文化的認同,增強民族凝聚力與自信心,從而振奮人心,提升士氣,并堅定抗戰勝利的信心。

三、象征性題材繪畫的現實意義

抗戰時期,藝術家們以其獨有的洞察力進行的藝術創作,不只是一種美的創造,而更多地是以手中的畫筆作為武器,通過相關形象的塑造參與到抗戰中來,用作品宣傳大義,啟迪心靈,傳遞正能量。正如徐悲鴻所言:“感于造物者,刊劃摹擬,傾向于美,所謂為藝術而藝術者也探索生活蘊秘者輒以藝術為作用,發其宏愿,啟迪社會,非不求美,而側重于善。”[6]“發其宏愿”“啟迪社會”是這一時期藝術家們的共識,大批優秀的藝術家都是站在民族大義、民族救亡的立場進行藝術創作活動,表達民族的苦難、人民的疾苦。對于象征性題材的繪畫而言,雖然其在反映現實方面,沒有寫實性題材那么鮮明直觀,但是象征性題材是通過具有象征性的形象的塑造或是通過典型的故事、寓言進行演繹,而象征性的形象或是傳統的寓言故事經過千年的流傳,已經深深的扎根在民族的血液里。在特定的時期,經過藝術家的改造加工,是極易得到民眾的共情而引發共鳴的。這對于民族精神的構建同樣也是不容忽視的。

傳統書畫家們都認識到了這一點,都運用傳統的筆墨表達參與抗戰,與民眾站在一起,并用畫筆構建一座座堅實的精神堡壘。其中,住在重慶金剛坡下的傅抱石也是一個代表,他這一時期所進行的創作活動及學術研究,都有著切實的現實需要的考慮。“傅抱石所進行的學術研究和繪畫創作活動的出發點和目的必須配合抗日戰爭這一最大的政治形勢,他創造的精神產品自然承載了愛國主義感情和民族主義立場,有益于抗戰的精神動員。”[7]85即便是他塑造的高人逸士形象,如《屈原像》《晉賢》《懷素醉酒》《文天祥像》《蘇武牧羊》等,也不是純粹的消極避世的消遣雅玩,而是用傳統繪畫的方式進行形象塑造,使傳統文化得以傳承,歷史文脈得以賡續發展。“傅抱石一方面努力宣傳博大儒雅的文化精神,另一方面積極弘揚忠誠堅貞的民族氣節,從圖像上一步步完成中華民族精神的構建。”[7]95在那個動蕩不安,被日寇長期侵害,迫使民眾家破人亡、無家可歸的年代,民族精神就顯得尤為重要,它能喚起民眾對民族的認同,重拾生活的信心,堅定勝利的信念。“在抗戰救亡的血與火中,中國美術家用激情與藝術的靈光,寫下了中國現代美術史特殊而輝煌的篇章,為我們民族留下了寶貴的精神財富。”[8]

參考文獻:

[1]唐一帆.抗戰與繪畫.[M].東方雜志,1939(10):28.

[2]楊益群.抗戰時期桂林美術運動(下)[M].桂林:漓江出版社,1995:419.

[3]李曉松.回望歸鴻·徐悲鴻抗戰時期繪畫作品集[M].成都:四川美術出版社,2018:40.

[4]傅抱石.國畫古今觀[J].文潮月刊,1947(3):595.

[5]郎紹君.論現代中國美術[M].南京:江蘇美術出版社.1996:123.

[6]王震、徐伯陽.徐悲鴻藝術文集[M].銀川:寧夏人民出版社,1994:337.

[7]萬新華.傅抱石抗戰時期歷史人物畫之民族意象研究(上):圖像的意義[J].榮寶齋,2009(1):84-97.

[8]黃宗賢.抗日戰爭美術圖史[M].長沙:湖南美術出版社,2005:298.

作者簡介:梁勇第,碩士,四川師范大學美術學院·書法學院副教授。研究方向:美術學。

編輯:劉貴增