從“會而不懂”到“既會又懂”之飛躍

——以“對數列前n 項和符號Sn 的認識”為例

浙江省嘉興市秀州中學(314000) 沈利紅

1 問題的提出

隨著新課程改革的深入,在現有各個學科必修教學課時明顯減少的情況下,筆者發現學生在學習某些特定內容時,“會而不懂”的現象比以往更加突出:“會”是表象,即學生會暫時性地程序化地解題,會經過計算得出正確答案,但對所學知識一知半解,“知其然而不知其所以然”,并不真正理解和掌握所學知識的本質,不了解其來龍去脈,從而導致遺忘過快,不會應用所學知識解決一些變式問題、實際問題.

數學語言以外形特征可分為文字語言、符號語言和圖形語言.“符號語言”具有較強的概括性和抽象性,這使學生普遍對此難以理解和運用.例如,數列學習中引入了{an}的前n項和符號Sn,已知Sn的表達式,根據公式an=可以求出數列的通項公式an.學生剛開始會用這個公式進行程序化的計算,但過幾天再做此類問題,解題過程就只剩下an=Sn-Sn-1,從而導致答案錯誤.若是在高三一輪復習前做此類題目,則錯誤率更高.顯然,學生并不理解Sn與Sn-1這兩個符號的含義.

由此可見,存在于“符號語言”教學中的“會而不懂”的現象嚴重影響著我們的教學效果.那么,此問題的根源在哪呢? 顯然,這既有教學環境等客觀方面的原因,也有教師和學生主觀方面的原因.客觀原因不是我們單一教師所能左右的,所以筆者主要從主觀方面“尋根究源”.

2 原因分析

2.1 教師層面: 教學方法陳舊,過度追求解題方法和技巧

教師的教學只重結果,不注重學生的學和做,尤其現在課時大幅減少,教師更加認為要多“告訴”學生一些解題方法、技巧和有用的結論,而忽視了對基本概念的理解和基本能力的培養.一般的上課模式就是“教師進行知識點講解,典型例題分析,學生知識應用”三部曲.在教師的支配下,學生沿著同一個方向,按著同一個思維模式進行著被動的學習,課后再模仿套用解析做一些類似的習題加以鞏固.這樣的課,在知識點上總是很完備,教學環節也很清楚,但學生只是機械地理解了操作步驟,懂也是只知皮毛,而非真正意義上的明白,即“知其然而不知其所以然”.

2.2 學生層面: 不注重對知識本質的理解和思想方法的把握,不注意反思總結

學生受“功利思想”影響,在學習中經常表現出對基礎知識不求甚解,對基礎原理不感興趣,對基礎訓練呲之以鼻,熱衷于“埋頭苦做題”,不善于對自己的思路進行檢驗,不對自己的思考過程進行反思,不會分析、評價和判斷自己思考方法的優劣和正確與否.在應用知識解決問題時,往往缺乏解題后對解題方法、題解中反映出的數學思想方法、特殊問題中所包含的一般意義等的概括總結,導致獲得的知識系統性弱,結構性差,不利于理解其本質.

針對以上情況,筆者認為構筑高效課堂,解決“會而不懂”現象迫在眉睫.

3 解決策略

3.1 理論依據

美國著名教育家杜威提倡“問題解決”教學模式,即引導學生運用智慧去探究或探索,以解決問題的一種方法,一般包括“問題呈現——問題的分析與評價——問題的解決”三個階段.問題教學法的價值在于,一方面可以避免傳統教育灌輸教材的方法,另一方面,學生可以在解決問題的過程中獲得真知.

杜威最早提出在教學中使用探究方法.他認為,科學教育不僅是要讓學生學習大量的知識,更重要的是要學習科學研究的過程或方法.所謂“探究”,是主體在與某種不確定的情境相聯系時所產生的解決問題的行動.在行動中,知識不是存在于旁觀者的被動的理解中,而是表現為主體對不確定情境的積極反應.知識是個體主動探究的結果.

筆者所研究的教學策略是將問題與探究性教學相結合,問題引領,學生探究,教師啟發,反思提升,最終達到學生對知識的理解與掌握,而不是僅僅停留在會程序化解題的表面.

3.2 實踐依據

2012 年PISA 數學素養是指個體能夠在不同情境中形成、運用、解釋數學的能力,包括數學推理,運用數學概念、程序、事實和工具來描述、解釋、預測,其能夠幫助個體理解數學在社會生活中的作用,并且做出好的決策和判斷,成為一個具有建設性、參與性、反思能力的公民.定義體現三個方面特點: 更為關注學生作為問題解決者;情境和問題之間有更為明顯的關聯;更為關注包括信息技術在內的數學工具的重要作用.根據此定義,實踐數學素養可以根據圖1 模型操作.

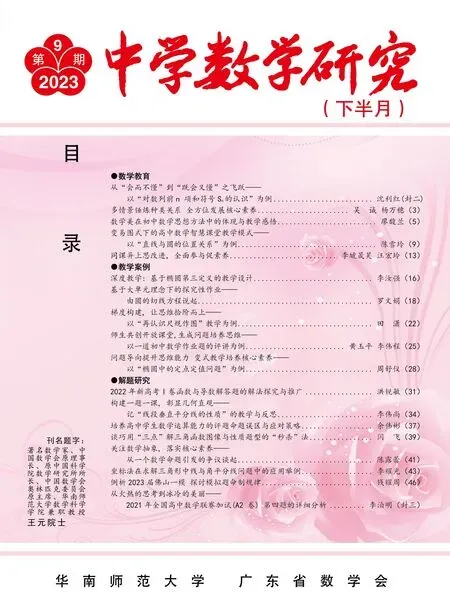

圖1 數學素養實踐模型(PISA2012)圖

圖2 探究式教學策略圖

筆者在此模型基礎上,將上課過程具體化為“四步走”戰略: 導入、呈現、應用、反思.

3.3 整體架構

筆者在長期教學實踐的基礎上提出“以問題為導向的探究式教學”策略,這是一種以問題為中心的教學方式,其重點在于教師備課以提煉問題為主,課堂教學以解決問題為主,課堂結束還要提出新的問題.下面以“對數列前n項和符號Sn的認識”為課例說明.

3.4 策略實踐

3.4.1 操作程序化策略

(1)課前: 摸底

教師備課不但要備教材,也要備學生.圍繞新的學習內容設計的問題,必須納入學生已有的認知框架,從而一起進入新課內容的學習.

學生在學習數列前n項和之前,已經學習了數列的基本概念與表示方法,接觸了符號語言“通項公式an”.符號Sn出現在課本人教版必修五“2.3 等差數列的前n項和”中,且只有一句話的定義介紹,學生理解容易出現偏差,誤認為這個符號只是表示“等差數列的前n項和”.

(2)課中: 調控

上課以問題鏈貫穿始終,充分發揮教師的主導作用,體現學生的主體地位.

①導入

教師在引入新知識時要合理創設生活情境或問題情境,激發學生的學習興趣,產生許多“為什么”和“怎么辦”的問題,為整堂課的順利進行打下基礎.

②呈現

教師通過適當的問題引發學生的積極思考并展現思維的過程,引導學生體會知識產生的過程和方法,而不是簡單地“告訴”結論,使學生能夠更好地理解知識的本質.

③應用

教師設置一些有梯度的問題,層層遞進,引導學生思考;設置一題多變和一題多解,增強學生辨析能力;設置實際生活中的應用題,考查學生知識的遷移和運用能力.

④反思

教師根據上課內容提一兩個有深度、有啟發意義的問題讓學生課后思考,或者提的問題是作為下節課的準備,讓學生先探究.

(3)課后: 隨訪

教師隨機抽取幾個學生面批作業,詢問聽課情況以及對課后思考題的想法.面對面交流可以讓教師了解學生的學習程度和思考方法,進一步指導教學活動的開展.

本次課后,抽取了學號能被6 整除的7 個學生面批作業,除了一個學生有點兒錯誤,其余幾個都正確.在做對的6 個學生中提問,除了一個學生是機械照搬上課思路,沒有真正弄懂,另外幾個學生對題目的來龍去脈都有所了解.針對思考題,有5 個學生能完全做對,說明本次課對學生理解符號Sn幫助很大,但還有改進的空間.

3.4.2 授課模式化策略

(1)導入

開門見山,直接給出Sn的定義,提問:S20什么意思?Sn的定義如何用表達式體現?

(2)呈現

①若Sn=n2,如何計算a5+a6+···+a10? 求a5.求a1.求an.(估計學生能寫出an=Sn-Sn-1)

②Sn-1的表達式是什么? 對n是否有要求? 求an的步驟應如何調整? (使學生認識到a1是特殊的,要另行處理)

③所求通項公式an是分段函數形式還是普通的一段式? (讓學生注意最后解題總結)

④將Sn=n2改成Sn=n2-1,能繼續用剛才的方法求an嗎? 答案怎么寫? (讓學生體會答案也有分段函數形式的)

⑤根據以上兩題,請一個同學歸納“由Sn求an”的解題步驟,并請剩下的同學評價答案是否正確? (調動所有學生的上課積極性,使全體學生參與到教學中)

⑥若用an+1=Sn+1-Sn,是不是可以避免分類討論? 這是優化解法嗎? 首項還要另外考慮嗎? (說明首項的特殊性和重要性)

(3)應用

例1: 數列{an}滿足: 對任意n∈N?,a1+2a2+3a3+···+nan=,求通項公式an.

例2: 數列{an}的前n項和為Sn,滿足Sn=2an-1,求通項公式an.

(4)反思

提問: 若將最后一個例題條件改為Sn=2an+1-1,如何解? 你有多少解法? (此題作為下節課的準備,其中存在一個易錯點,使學生真正把題目做透、做活)

3.4.3 實施多樣化策略

針對“會而不懂”現象的內容特征,筆者制定了以下教學實施策略:

(1)問題引領導學策略

教師在“預習單”上設置一些層層遞進的問題,引導學生進行預習,帶疑學習,邊學習邊質疑邊釋疑,考驗學生的自我解決問題能力,增強學習毅力.

在上述課堂中,當教師給出例1 后,學生獨立思考時,教師點撥: 左邊式子在進行什么運算? 是哪個數列在求和? 該問題能否轉化成類似前面的題目形式? 首項怎么求? (通過層層設問,培養學生分析問題、解決問題能力,滲透化歸思想).小組探究時,再問: 有沒有其他解法? (肯定有學生是通過寫幾項找規律的方法解題的,教師及時指出此法優劣).

學生解例2 時,提問:

①“兩步走”戰略:an=是否適合解此題? 有其它解法嗎? (除了寫幾項找規律的方法外,還可以先求出Sn與n的關系式,將問題轉化為第一類題,再次體會化歸思想).

②你對Sn與an的關系有什么新的認識? (學生體會Sn與an之間互相轉化的關系).

(2)小組合作探究策略

課堂探究活動采取小組合作與競爭策略,分組使學生教學生比教師教學生更有效.如本節課中,教師給出例1 和例2 后,都可以讓學生先獨立思考5 分鐘左右,然后以小組為單位再討論5 分鐘,接著讓愿意發言的小組派代表講解解題思路、思想方法和技巧.其他組如有疑問可及時提出,若講解的同學無法回答,可以求助“后援團”,即自己所在組的同學可幫忙解答.若其他組有不同解法,可再次上講臺講解.教師最后作“總結陳詞”.學生自己探究所得的結論往往理解更深入,記憶更深刻.而以小組為單位開展探究活動有利于調動學生積極性,也有利于教師管理和調控.

(3)主體參與反思策略

這個環節重點在于“以錯導思”,每個例題教師都投影展示若干個學生的錯誤解題過程,采用學生反思自己的錯誤,教師適時點撥學生,進行探究性學習,引導學生找出錯誤根源,定出糾錯的具體措施,悟出形成錯誤的主要原因,培養學生思維的針對性和準確性.可以是做錯的學生反思自己的錯誤,上講臺分析錯誤原因、如何改正;也可以是做對的學生幫忙其他同學“挑錯”,以警示自己;還可以是以小組為單位集體總結分析各種錯誤,集體反思、共同商討應對策略,最終使得下次錯誤率降到最低,使知識融會貫通,減少“會而不懂”現象的發生.

一節課的時間教師教多少知識并不重要,重要的是學生學了多少.通過教師提問引導,以學生為主體的探究式教學能充分發揮學生的主觀能動性,使學生感受到探索知識的樂趣,變被動學習為主動學習,提高學習積極性,深入理解知識的產生過程,掌握其本質并會應用于實際解決問題,從而減少“會而不懂”現象的發生,達到數學解題“既會又懂”的目標,提高課堂教學有效性.