地震作用下滑移式危巖體穩定性分析研究

李鵬飛 LI Peng-fei

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,武漢 430063)

0 引言

崩塌是指塊狀巖體與巖坡分離向前翻滾而下,在崩塌過程中,巖體無明顯滑移面,同時下落巖塊或未經阻擋而直接墜落于坡腳,或于斜坡上滾落、滑移、碰撞最后堆積于坡腳,其規模相差懸殊,大至山崩,小至塊體墜落均屬于崩塌[1]。地震作用是觸發危巖體失穩的主要因素,地震作用下危巖體響應分析,對于危巖體穩定性研究具有重要意義。關于節理巖體的數值計算方法主要為連續變形分析法和非連續變形分析法。連續變形法所建立的模型是連續介質,對于分析均質材料的結果更為準確[2-3],巖石材料自身具有不均一的結構面,結構面分布規律性不強,復雜的結構面恰好是巖體變形破壞的控制性因素,基于塊體理論的非連續變形分析方法(DDA)彌補了這一不足,DDA 可以實現巖石塊體實際產生的非連續變形以及相互作用產生的動態變化過程,塊體之間的運動是不允許有嵌入和受拉的,非連續變形分析方法(DDA)的最大特點是運動學理論基礎、嚴格的平衡要求、正確的能量守恒和高效的計算效率,該方法理論比較嚴密,計算結果精度較高[4-5]。

1 危巖體特征

2014 年8 月3 日16 時30 分,云南省昭通市魯甸縣發生6.5 級地震,地震造成魯甸縣火德紅鎮李家山村紅石巖組牛欄江干流北岸發生特大崩塌,將牛欄江截斷形成堰塞湖,受地震影響,兩岸高邊坡表面巖體應力損傷嚴重,形成大量危巖體。堰塞湖的治理方案是“變廢為寶”,以堰塞壩為壩體修建紅石巖水電樞紐工程,但在地震和常年風化剝蝕的作用下,庫區兩岸邊坡高陡,巖體松弛,崩塌災害嚴重,震后一年多時間內有數次崩塌發生。

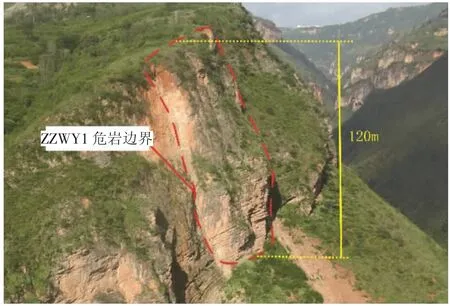

擬建水電站庫區發育大量危巖體,其中距離堰塞壩2000m 的珍珠巖陡立邊坡上發育了一塊方量較大的危巖體ZZWY1(圖1),危巖體的方量為7.56 萬m3,后緣發育長大裂隙,穩定性較差,為重點防御對象,若危巖體失穩會產生較大規模的涌浪,對水電設施構成較大威脅。

圖1 ZZWT1 現場圖

1.1 地形地貌特征

研究區屬于高中山區,山高谷深,地形受構造改造和河流切割作用明顯,牛欄江面高程約1100m,屬于侵蝕性較強的高中山峽谷地貌,河谷大都為“V”型谷。ZZWY1 危巖體發育區邊坡陡峻,坡度約為70°,與牛欄江高差為280m。

1.2 危巖體結構面特征

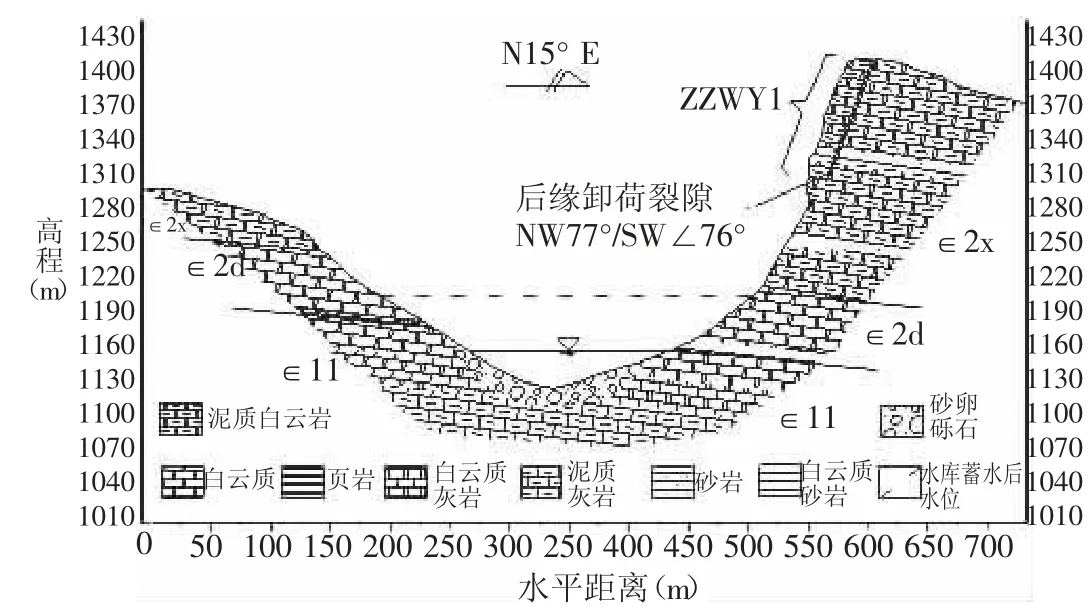

危巖體發育的坡體為陡傾角邊坡,植被覆蓋較少,大部分為裸露基巖,巖性為寒武系中統西王廟組中風化白云巖,主要發育有三組優勢結構面:①后緣卸荷裂隙,產狀NW77°/SW∠76°;②構造裂隙,產狀NW10°/NE∠68°;③巖層層面,產狀NE15°/NW∠23°,三組結構面將危巖體整體切割出來,后緣卸荷裂隙為主控結構面,部分張開一定寬度,順坡向發展,延伸性好,上部90%張開,危巖體兩側臨空,形成典型的潛在滑移式破壞模式的危巖體,圖2 為危巖體與牛欄江的地質剖面圖。水電站蓄水后正常蓄水位高程為1200m,危巖體底部高程為1280m,高差為80m。

圖2 ZZWY1 地質剖面圖

1.3 危巖體尺寸

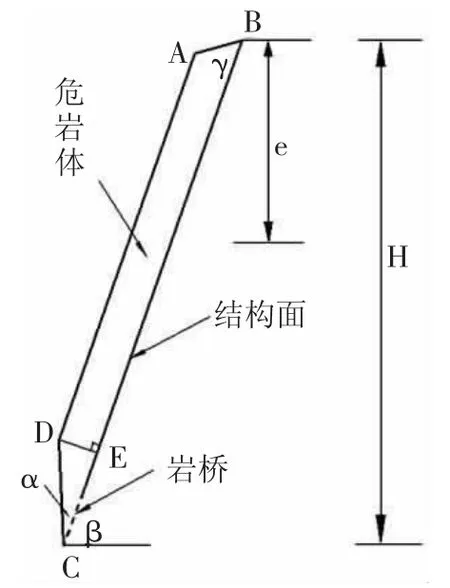

根據現場調查及三維激光掃描數據,形成危巖體概化模型(見圖3),其中幾何尺寸分別為:CB=120m,AD=92m,AB=11m,CD=24m,H=113m,DE=9m,α=22°,β=71°,γ=56°。

圖3 ZZWY1 穩定性計算概化模型

2 危巖體穩定性分析

采用定性分析與定量分析相結合的方法對危巖體穩定性進行分析,定性分析采用赤平投影分析法,定量分析采用極限平衡法和數值計算法。

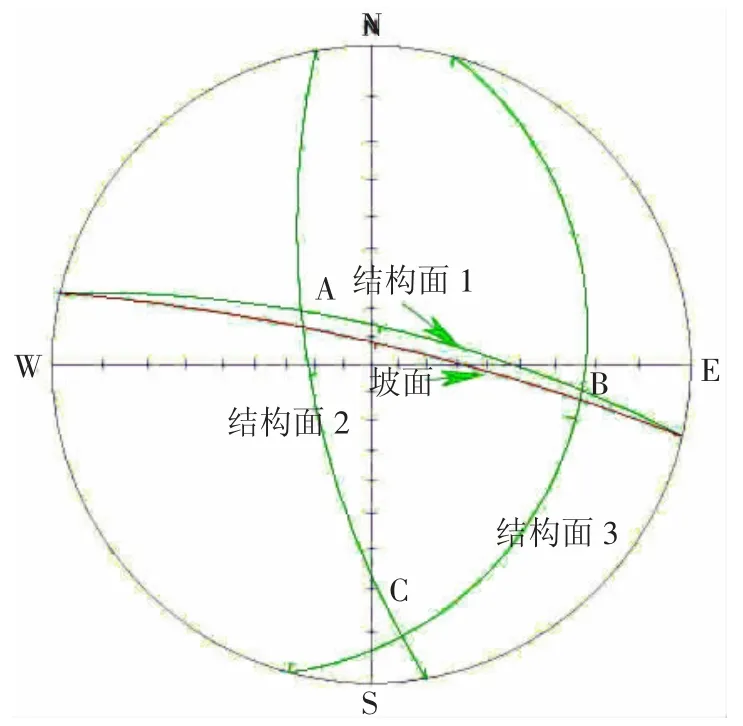

2.1 赤平投影法分析危巖體穩定性

根據危巖體結構面特征,危巖體發育三組優勢結構面,結構面1 為后緣卸荷裂隙,結構面2 為構造裂隙,結構面3 為巖層產狀,坡面產狀NW77°/SW∠82°,三組優勢結構面及坡面的上半球赤平投影圖如圖4。由圖4 可知,巖層層面傾向與坡面傾向近直交且傾向坡內,所以層面切割形成的巖石塊體所受抗滑力優于下滑力;后緣卸荷裂隙與坡面傾向相同,傾角略小于坡角,所以后緣裂隙切割形成的巖石塊體所受下滑力優于抗滑力,判定為不利結構面;構造裂隙傾向與坡向以大角度斜交且方向相反,該組結構面形成了危巖體的側邊界,前期風化掉塊就是沿著該組結構面產生,構造裂隙的主要作用是把危巖體切割成更加破碎的巖體,同樣判定為不利結構面。

圖4 ZZWY1 上半球赤平投影圖

三個結構面兩兩相交,交線構成危巖體邊界棱線,通過對比棱線與坡面的產狀關系,判斷結構面組合后對危巖體穩定性的影響,判定結果見表1。由表1 可知,結構面1與2、1 與3 的交線4 斜交,傾角小于坡角,為外傾結構面,在相關誘發因素作用下巖體會沿著不利結構面組合失穩破壞。可以看出,與結構面1 相交均構成不利結構面,所以結構面1 為主控結構面。

表1 ZZWY1 潛在崩塌體各結構面組合對其穩定性影響

通過赤平投影法分析可見,危巖體具有兩組不利結構面,穩定性差,在外界誘因作用下失穩的可能性大。

2.2 極限平衡法計算危巖體穩定性

利用極限平衡分析法進行穩定性計算,穩定性計算最關鍵問題是破壞滑面的確定。根據已經發生的滑移式危巖體案例及工程經驗,危巖體以滑移為主的失穩幾乎都是沿著主控結構面產生的,因此,這類危巖體的穩定性可以將主控結構面作為滑面,利用極限平衡法進行分析,穩定性系數K 的計算式為:

式中,F抗滑為阻止危巖體下滑的抗滑力(kN),算式如下:F抗滑=(Gcosα-Q-Psinα)f+c1H/sinα。

F下滑為危巖體下滑的下滑力(kN),算式如下:

F下滑=Gsinα+Pcosα

這類研究工作通過大量實測數據分析數據包的出錯模式,揭示出錯的規律.不僅有助于深入理解無線網絡傳輸的特點,還能推斷數據包出錯的類型、出錯位置等信息.在此基礎上設計MAC層編碼、速率調整等算法能有效提升性能.

上式中,P 為危巖體承受的水平地震力(kN),則地震力為P=ηAgm,其中η 為水平地震作用修正系數,取值0.25,Ag為地震動峰值加速度,m 為危巖體質量;H 為危巖體的高度(m);G 為危巖體的重量(kN);e 為滑面充水深度(m);α 為滑面的傾角(°);Q 為滑面內靜水壓力(kN),γω為水的重度(kN/m3)有:

c 為主控結構面的粘聚力(kPa);f 為主控結構面的摩擦系數(c、f 分別取巖橋和卸荷裂隙的耦合強度參):

式中:f0、c0和f1、c1分別為卸荷裂隙抗剪強度參數與巖橋抗剪強度參數;p 為卸荷裂隙的連通率。

根據工程初步設計報告、《水力發電工程地質勘察規范》、《工程地質手冊》結合巖體實際情況情況,計算參數取值見表2。

魯甸地震的發震斷裂(包谷垴-小河斷裂)穿過研究區域,研究區在魯甸地震過程中坡體動力響應強烈,地震烈度達到了Ⅷ度,屬于高烈度區,建設部(1992)規定了烈度為Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ時,設計時取對應的峰值加速度平均值分別為:0.1g、0.2g、0.4g、0.8g。

對危巖體在不同地震工況下采用極限平衡法進行穩定性計算,計算結果如表3 所示。根據計算結果可知,當地震烈度達到Ⅷ及以上時,危巖體將失穩破壞。

2.3 DDA 數值模擬分析危巖體穩定性

2.3.1 數值分析模型建立

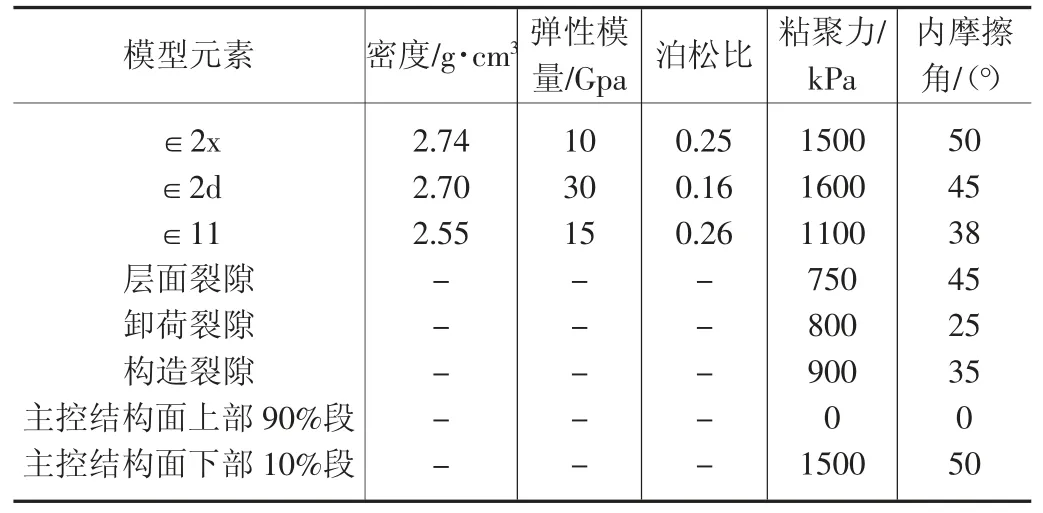

利用非連續變形法(DDA)數值模擬軟件可以分析危巖體的變形破壞特征,運動特征,危巖體散落范圍等。非連續變形方法數值計算的塊體劃分非常重要,巖體的失穩破壞以及相互之間的作用力都是通過接觸面產生的[6]。根據危巖體實際結構面的發育情況和潛在的失穩模式,合理劃分塊體間結構面,以得到更好的數值分析效果。根據現場三維機光掃描數據獲得穿過牛欄江的長剖面,模型的力學邊界條件采用兩側及底面固定約束。計算時步取40000 時步,本次模擬的總時間為77.89s,每一時步的時間由程序根據危巖體變形過程自動取值,一般為0.0015s~0.0025s。計算參數根據工程初步設計報告和《工程地質手冊》進行取值,取值如表4 所示。基于以上條件所建立的數值模型及數值分析過程設置的監測點P1、P2 位置如圖5 所示。

表4 模型各元素參數取值表

圖5 數值模型及監測點P1、P2 位置

2.3.2 數值計算結果分析

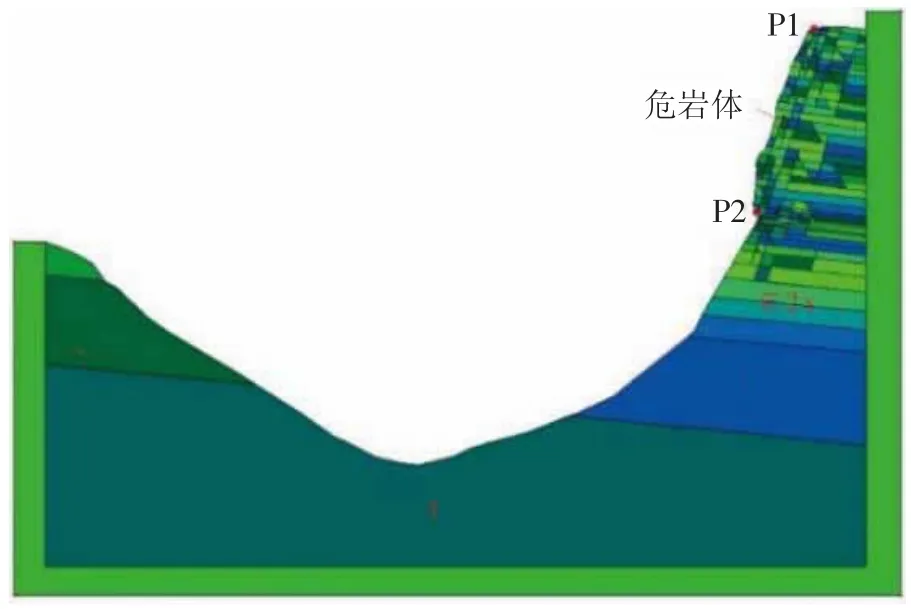

①天然工況。經計算,天然狀態下危巖體未失穩破壞,在運行到3214 時步時(圖6),危巖體凹巖腔部位有一個小塊巖塊掉落,這一結果與實際情況符合,經過長時間的地質風化作用,底部慢慢掉塊,已經形成了比較明顯的凹巖腔。就目前來看,凹巖腔已經非常明顯,面積比較大,但是危巖體依然處于穩定狀態,說明凹巖腔的作用還不足以使得危巖體整體失穩,后緣卸荷裂隙才是危巖體整體穩定性的控制因素。

圖6 天然狀態下凹巖腔部位局部掉塊

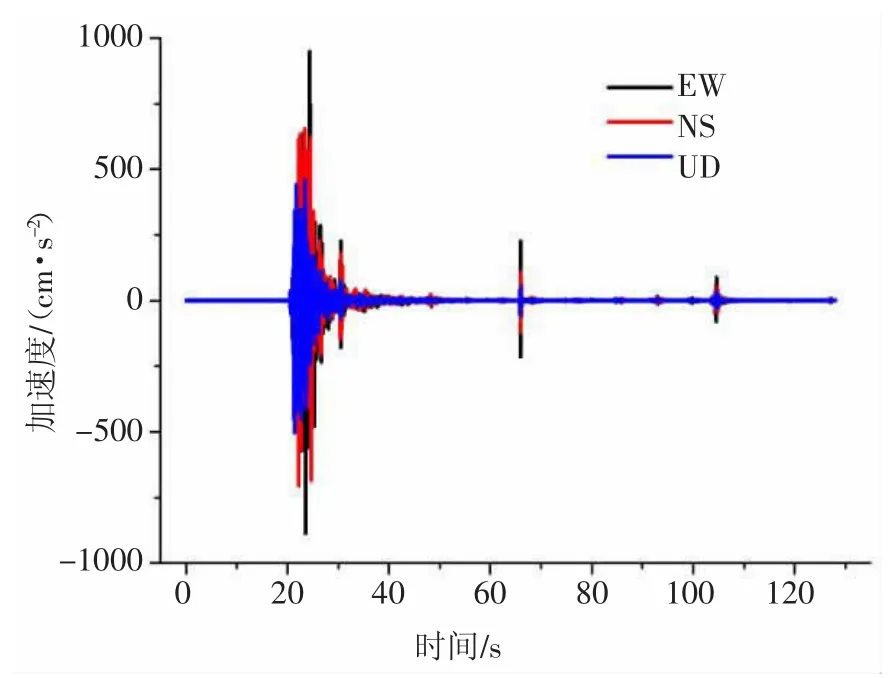

②地震工況。數值計算地震波加速度值采用2014 年8月3 日在龍頭山鎮監測點監測到的地震加速度時呈曲線(見圖7,圖中EW,NS 分別為水平東西和南北分量,UD 為垂直分量)。由于龍頭山鎮強震臺站距離震中近,為震區62個強震臺站記錄的峰值加速度中最大的一個,地震動更劇烈,因此可以用來驗證該危巖體在地震工況下的穩定性。

圖7 地震加速度時程曲線

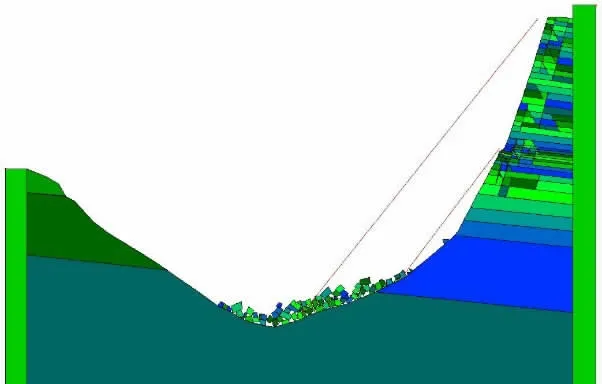

圖8 數值計算成果圖(25203 時步)

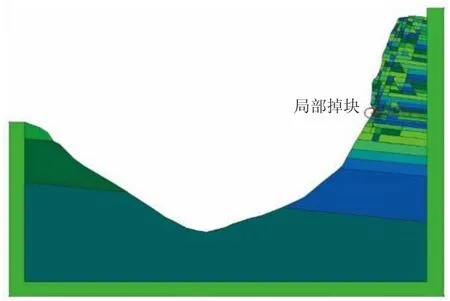

“8·03”地震加劇了危巖體內部的應力損傷,擴展了危巖體后緣裂隙和內部結構面,使得危巖體整體穩定性急劇下降。地震發生時,ZZWY1 上部左側發生了較大面積的局部掉塊,形成了危巖體左側的臨空面,并且后緣裂隙明顯暴露出來。

數值模擬結果表明,經受“8·03”破壞后,在龍頭山鎮監測點監測到的地震波作用下危巖體將會失穩破壞。根據危巖體的破壞及運動特征,危巖體的失穩過程可以分為3個時段。

第一時段:危巖體底部震裂松動,結構面被剪斷,整體沿后緣結構面啟動。在重力作用下,危巖體下部巖橋應力集中,剪出口承受巨大作用力,地震波到達后,作用在巖橋上的作用力急劇增加,在最脆弱的主控結構面上,危巖體巖橋在短時間內瞬間斷裂,導致危巖體整體失穩下滑。

第二時段:危巖體整體潰滑、散裂,沿坡面向坡下滾動。根據地質結構特征,危巖體發育了三組優勢結構面,將其分割成不同大小的塊體,危巖體以滑動、滾動、跳躍的方式沿著坡面向下運動。

第三時段:危巖碎塊經過一段時間運動后,大部分停積在河床,形成崩塌堆積體。由于危巖體下部邊坡較陡,并且坡面僅有低矮的灌木,孤石較少,阻擋作用小,大部分石塊滾入河床,少部分停積在坡面上。因此,水庫蓄水前,危巖體失穩可能會形成堵江,水庫蓄水后,正常蓄水位為1200m,危巖方量高達7.56 萬方,危巖體失穩很可能會形成大規模涌浪,威脅水電設施。

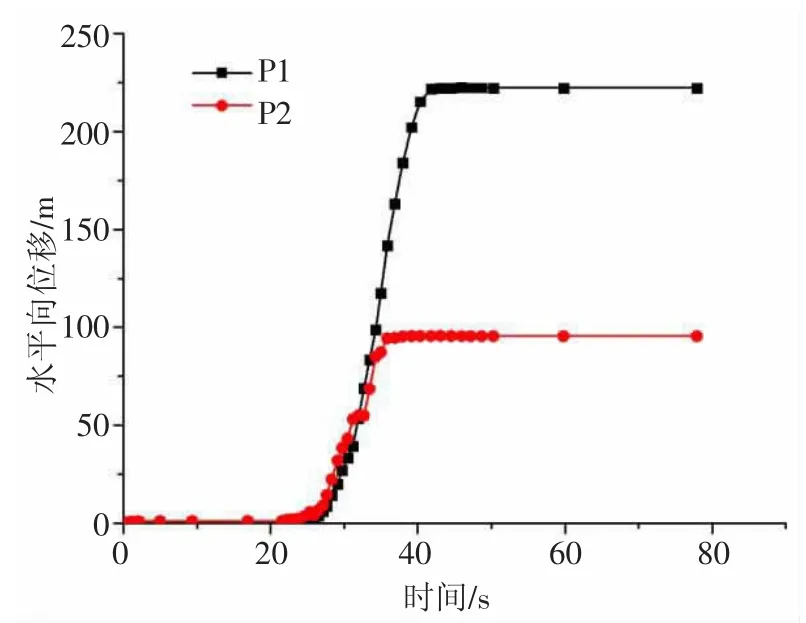

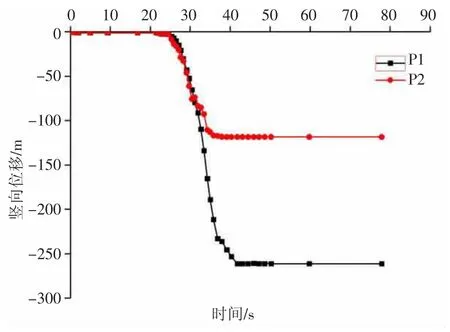

通過分析地震工況下監測點P1、P2 的時間位移曲線可以看出(圖9、圖10),位于危巖體頂部的監測點P1 運動的水平距離和垂直距離都要大于P2,啟動時間較P2 稍微晚。原因是P1 點的位置要高于P2 點,能量比較大,運動的距離就會大于P2。通過時間位移曲線和地震波加速度曲線可以看出,兩個曲線的波峰都出現在20s-30s 之間,說明危巖體破壞就是產生在地震波峰值階段,驗證了數值模擬的正確性。

圖9 監測點水平向位移圖

圖10 監測點豎直向位移圖

2.4 危巖體穩定性評價

通過定性分析得出,危巖體在相關誘因作用下,易沿主控結構面發生失穩破壞。通過定量計算得出,危巖體天然工況下穩定性系數為1.03,地震烈度達到Ⅷ及以上將失穩破壞,隨著地震烈度增加,穩定系數逐漸減小至0.987以下。利用非連續變形數值分析方法(DDA)進行分析,天然工況下危巖體可能出現局部掉塊現象,在地震工況下進行數值分析,地震烈度達到魯甸“8·03”地震峰值加速度時,危巖體出現失穩破壞。

3 結論

①魯甸地震作用下,紅石巖堰塞湖兩岸邊坡上形成大量危巖體,通過對典型危巖體ZZWY1 定性、(半)定量及數值分析,評價其穩定性及破壞過程。

②利用赤平投影分析法,得出危巖體在相關誘因作用下失穩的可能性大,且后緣卸荷裂隙為主控結構面。

③利用極限平衡法計算,得到危巖體天然和不同地震烈度工況下的穩定系數,并繪制出穩定系數與不同地震工況的關系曲線。

④極限平衡法計算與非連續變形數值分析法(DDA)數值模擬結果基本一致,相互驗證了計算的合理性。

⑤非連續變形數值分析法(DDA)得到了塊體運動的真實軌跡,塊體終止的停積位置和堆積體的堆積高度,為防治危巖體失穩后產生堵江或涌浪提供依據。

由臨空面及貫通結構面共同構成的危巖體,天然條件下現狀穩定,在地震作用下危巖體穩定性不足,其破壞形式為沿后緣卸荷裂隙剪切破壞。