廣西農村小學教師職業倦怠調研及緩解對策

鄭文欣 何珍

【摘要】本文圍繞教師職業倦怠問題展開實踐研究,通過調研對廣西農村小學教師進行問卷調查,從不同年齡、不同收入情況、不同職稱三個方面對教師職業倦怠因素展開具體分析,尋找農村小學教師職業倦怠的根源,提出有針對性教師職業倦怠緩解對策。

【關鍵詞】農村小學教師 職業倦怠 情感衰竭 個人成就感 去人性化

【中圖分類號】G76 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)22-0026-04

職業倦怠自20世紀70年代提出以來,就引起了社會各界的關注。馬斯拉奇在倦怠三維度理論中將職業倦怠定義為一種情感衰竭、去人性化以及個人成就感低落的現象。情感衰竭是指個體情緒和情感都處于極度疲勞狀態,完全喪失工作熱情;去人性化是指個體對待工作抱著消極、否定或盲目的心態;個人成就感是指個體自我評價時的一種特定的價值傾向。教師職業倦怠是教師在教育教學過程中不能順利應對工作壓力的一種不良心理反應,是教師長期處于高強度壓力下產生的情感態度與行為體驗的衰竭。教師長期從事繁重的教育教學工作,容易出現緊張、焦慮、疲憊、厭煩等情緒問題,這種情緒長時間得不到有效緩解,就會產生身心俱疲的狀態,即職業倦怠。教師職業倦怠不僅影響教師本人的身心健康、工作熱情、教學質量,而且會對學生造成師源性心理傷害和負面影響。農村小學的教育教學工作具有一定的特殊性,教師不僅面臨著培育學生全面發展的壓力,還肩負著鄉村教育振興的重任。因此,關心農村小學教師的身心健康,厘清影響教師出現職業倦怠的根本原因,探索緩解教師職業倦怠的有效對策,是我們近段時間重點研究的問題。我們通過對廣西300余名農村小學教師進行問卷調查,分析當前農村小學教師職業倦怠的成因,提出有針對性的職業倦怠緩解對策,希望能夠幫助農村小學教師提升身心健康水平。

一、廣西農村小學教師職業倦怠現狀及問題分析

我們采取王國香、劉長江、伍新春等人編制的《中小學教師職業倦怠量表》,以廣西農村小學教師為調查對象,通過問卷調查收集相關數據。本次調查共發放問卷304份,收回304份,對回收問卷進行整理,刪除無效問卷后,共有293份有效問卷,有效率達96.38%。為了解不同年齡、不同收入情況、不同職稱的教師在職業倦怠三維度上的差異情況,我們運用統計分析軟件SPSS20.0對相關數據進行分析。根據數據分析結果,廣西農村小學教師職業倦怠總問卷的信度為0.864,情緒衰竭維度的信度為0.905,個人成就感維度的信度為0.891,去人性化維度的信度為0.848;教師職業倦怠量表KMO值為0.918,總問卷與各維度的內部一致性程度均達到可接受范圍。下面,我們對廣西農村小學教師職業倦怠現狀及問題進行具體分析。

(一)隨著年齡的增長,農村小學教師的職業倦怠呈上升趨勢

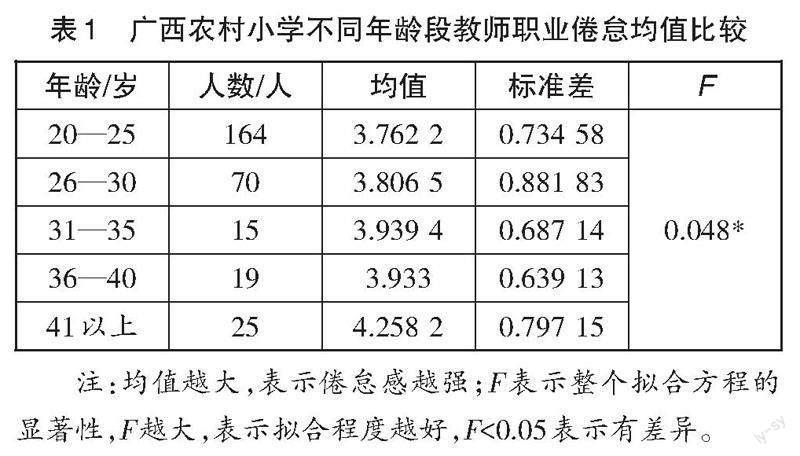

為了解目前廣西農村小學不同年齡階段教師職業倦怠的差異情況,我們運用統計分析軟件SPSS20.0對所得數據進行了分析,結果如表1所示。

由表1可以看出,在五個年齡段教師中,職業倦怠程度依次為41歲以上>31—35歲>36—40歲>26—30歲>20—25歲。由于41歲以上年齡段教師的均值是最高的,表明該年齡段教師的倦怠感最強,即41歲以上教師出現壓力感及倦怠感比其他年齡段教師都強。因為F值為0.048,表示有差異,需要針對不同年齡段教師進行倦怠三維度差異分析,分析結果如表2所示。

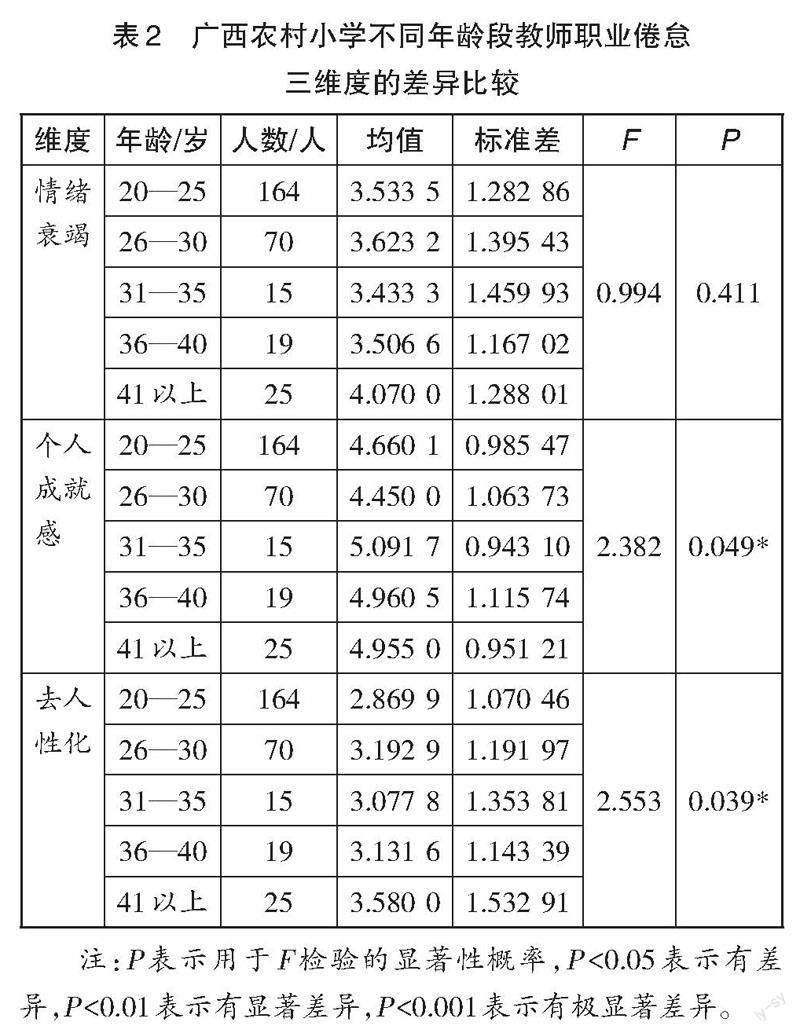

由表2可以看出,不同年齡段教師在個人成就感、去人性化維度存在差異。為了減小誤差,增大數據的自由度和精準度,需要對P<0.05的維度進行多重比較,進一步對不同年齡段教師在個人成就感、去人性化維度上進行分析,結果如下:在個人成就感維度上,26—30歲與31—35歲、41歲以上年齡段教師存在顯著差異,26—30歲與36—40歲年齡段教師存在邊緣顯著差異;在去人性化維度上,20—25歲與26—30歲年齡段教師存在邊緣顯著差異,20—25歲與41歲以上年齡段教師存在極顯著差異。

我們結合以上數據對農村小學不同年齡段教師職業倦怠進行分析。20—25歲年齡段教師一般為剛入職的教師,對教育教學工作充滿熱情,但是農村小學教育環境較差、工作量大、工資待遇不高的現實,使剛入職的教師面臨經濟不能順暢自足的問題,需要同時承擔工作和生活上的壓力,導致教師在教育教學工作中難以保持較好的情緒,從而出現職業倦怠。26—30歲年齡段教師的教齡一般為3—5年,教師在工資待遇以及公積金等方面還比較低,又是結婚生育的黃金期,需要承擔經濟壓力和心理壓力,教師難以把有限的精力投入到教學工作中,導致其成就感較低,產生較為嚴重的職業倦怠。而41歲以上年齡段教師的教齡較長,教師長時間處于循環性強、任務量大的高壓工作環境中,加上家庭帶來的壓力,導致此年齡段教師工作熱情喪失,容易產生情緒衰竭現象。

(二)收入情況差異,導致農村小學教師消極心態的產生有所不同

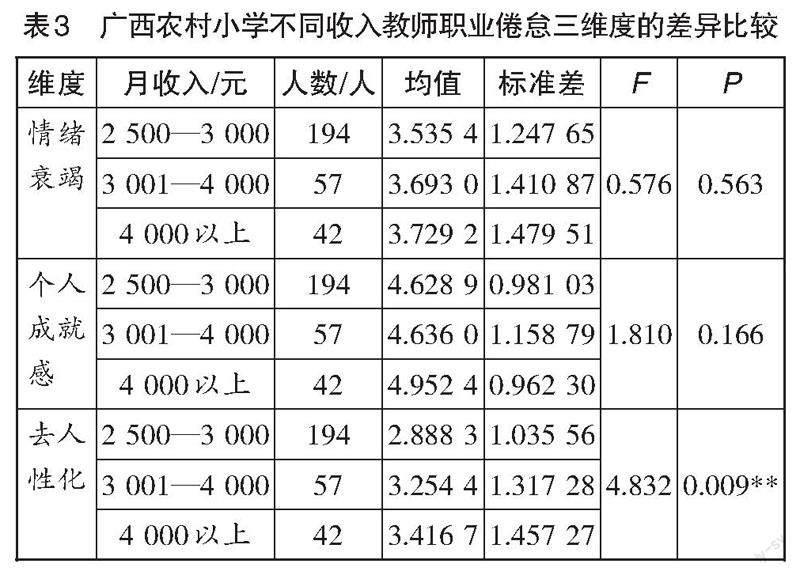

為了解廣西農村小學教師不同收入情況對職業倦怠的影響,我們運用統計分析軟件SPSS20.0對所得數據進行分析,結果如表3所示。

由表3可以看出,不同收入的教師在去人性化維度存在顯著差異。進一步對不同收入的教師去人性化維度進行同質性方差檢驗,結果如下:在去人性化維度上,月收入2 500—3 000元的教師與月收入4 000元以上的教師存在極顯著差異,與月收入3 001—4 000元的教師存在顯著差異。我們從月收入情況對教師職業倦怠的影響進行分析,發現以下情況:月收入在2 500—3 000元的是剛入職的教師,由于工作環境及工作量帶給教師的工作壓力較大,且教師的勞動與收入不成正比,因此產生矛盾心理,進而產生職業倦怠;月收入在3 001—4 000元的教師,受職稱、績效等多方面因素影響,教師的收入不能達到理想狀態,從而對工作產生“厭惡”感,導致職業倦怠;月收入在4 000元以上的教師,既有可能正處于職業上升期,對自己的工作要求較高,有明確的目標,懷著高漲的熱情投入工作,卻少有回報,也有可能正處于職業下滑期,隨著年齡的增長及身體素質的下降,創新意識及創新能力開始下降,晉升空間減少,從而導致工作積極性下降,出現去人性化現象。

(三)無職稱的農村小學教師,容易產生職業倦怠

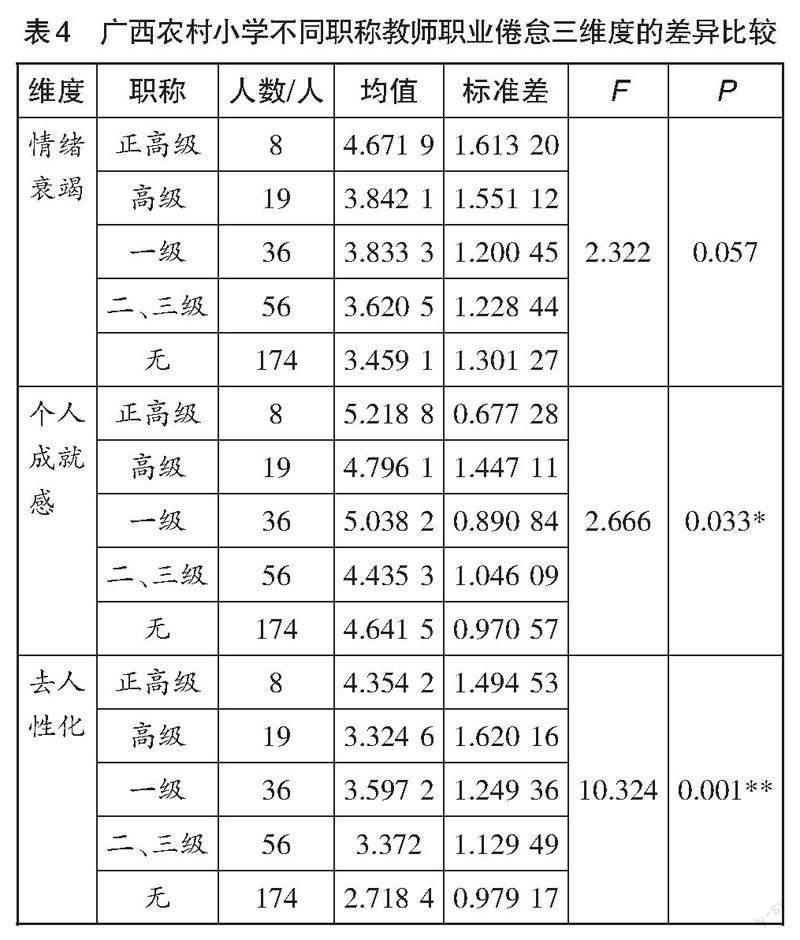

為了解廣西農村小學不同職稱教師職業倦怠的差異情況,我們運用統計分析軟件SPSS20.0對所得數據進行分析,結果如表4所示。

由表4可以看出,不同職稱的教師在個人成就感存在差異、去人性化維度存在顯著差異。進一步對P<0.05的兩個維度進行多重比較分析:在個人成就感上,二、三級教師與一級教師存在顯著差異。在去人性化上,無職稱教師與二、三級教師及一級教師存在極顯著差異,與高級教師存在顯著差異。

無職稱教師正處于職業生涯初期,由于各方面經驗不足,在與領導、學生和家長進行溝通時可能有較大困難,會出現挫敗感,加上農村小學工作難度較大、工資待遇相對較低,教師容易產生不良情緒、低個人成就感及去人性化現象,導致出現職業倦怠。部分二、三級教師認為,一些一級教師在教育教學、學術創新能力方面與自己的差距并不大,而自己在職稱方面卻要低于一些教齡較大卻各方面能力都要低于自己的教師,由此產生心理不平衡,導致其在個人成就感維度出現顯著差異。一級教師可能由于長時間教育教學工作沒有得到相應的獎勵或合理的評價,工作熱情和動力有所降低。

二、農村小學教師職業倦怠的成因分析

(一)需求得不到滿足,導致教師出現消極心態

馬斯洛的需求層次理論把人的需求分為生理需求、安全需求、愛和歸屬感需求、尊重需求和自我實現需求五個層次,各個層次之間相互聯系、相互影響,呈遞進關系。生理需求是人基本的生存需求,人需要逐漸滿足更高層次的需求,最終實現自我實現需求。近年來,農村小學教師的工資待遇、社會津貼及物質獎勵雖然有所提高,但與城鎮教師或公務員的工資待遇相比還是存在較大差距,且在知識的獲取、公共設施的享受等方面遠不能與城市教師相比,導致農村教師容易產生消極心態和厭倦心理。調查廣西農村小學教師職業倦怠的現狀可以知道,導致教師出現職業倦怠的原因各不相同。教齡較長、職稱較高的教師工作經驗豐富,但長時間處于重復性、復雜性的工作狀態下,很少繼續致力于教學創新、突破自我,容易出現嚴重的倦怠感。教齡較短、無職稱的教師工作經驗較少,雖然工作積極性較高、有活力,但是農村小學教學工作的特殊性,導致他們的工作任務繁重,自我需求得不到滿足,容易出現消極情緒。因此,教師的需求得不到滿足,壓力得不到釋放,消極的職業心態就會不斷出現,最后導致職業倦怠的產生。

(二)社會支持不足,導致教師個人成就感較低

教師個人成就感降低常常表現為教師對自身產生消極的評價,將工作中的挫折歸因于自己缺乏能力、職業動機和熱情下降以及工作投入減少等。隨著社會的進步和教育改革的不斷深入,社會、學校、家長對教師的專業素養提出了更高的要求。但是,當前農村小學在教育資金投入、教學資源配置及教師福利待遇方面與城鎮小學存在較大差距。社會支持不足,導致農村小學教師職業幸福指數降低,教師個人成就感也會隨之降低。加上工作和家庭壓力大,農村小學教師逐漸失去工作的積極性和主動性,進而失去工作的價值感和成就感,從而產生職業倦怠。

(三)管理模式落后,導致教師職業倦怠長期得不到有效緩解

農村小學師資缺乏、人事配備不科學,教師管理容易出現混亂、無秩序、不合理的現象。管理模式的落后導致教師不良情緒頻繁發生,從而出現職業倦怠。相關研究發現,管理者的支持以及有效的應對措施有利于緩解教師的職業倦怠。目前,一些農村小學管理模式僵化,管理體制封閉,課程改革措施不夠完善,激勵制度與評價機制缺乏。這種落后的管理模式會挫傷教師工作積極性,影響教師工作熱情,不利于教師的身心健康發展。新課程改革的實施,對于教師管理體制機制的改革提出了更高的要求。如果農村小學不能與時俱進,不能對教師出現不良心理現象提出有效的預防措施,就會加劇教師的職業倦怠情緒。

三、緩解農村小學教師職業倦怠的對策

(一)加強農村小學教師積極職業心態建設,提高教師的心理韌性

加強教師積極職業心態建設是緩解農村小學教師職業倦怠的關鍵。許多農村小學教師由于工作和生活的雙重壓力,無法有效進行自我調適,從而威脅心理健康,導致在工作中出現壓力感和倦怠感。在心理學視域中,積極情感有助于轉變習慣化的認知,激發心理韌性。加強農村小學教師積極職業心態建設,提升教師對教育教學工作的使命感和效能感,是建立教師積極情感的基礎,有利于教師調整消極情緒,提高心理韌性,從根本上防止職業倦怠的出現。

相關機構和部門應鼓勵農村小學教師嘗試打破常規思維方式,樂觀面對生活和工作,形成良性循環,從認知、情感、意志方面預防職業倦怠的產生。第一,教師要學會交流溝通。農村小學教師工作任務繁重,角色多變,教師在不同的角色中頻繁轉換導致身心疲憊。教師要學會與家人、同事、領導交流溝通,尋求理解,合理宣泄,盡快走出心理困惑。第二,教師要正確認識自我。教師要踏踏實實做好自己的本職工作,努力加強個人修養,增強自制力,增強自信心,保持樂觀、開朗的情緒和健康、平衡的心態,掌握心理調適的方法,提高自我心理調控能力,達到心理平衡,從而減輕職業壓力。第三,教師要學會與時俱進。農村小學教師要改變教學觀念,積極進行教學改革,接受新的知識、理念,更好地提升自己的教學能力,滿足對新課程改革的需要。

(二)構建穩定有效的社會支持體系,提升農村小學教師的個人成就感

2020年7月,教育部等六部門聯合發布《關于加強新時代鄉村教師隊伍建設的意見》,明確規定政府要提高農村教師的社會地位,加強農村教師隊伍的建設。改善農村小學教師隊伍現狀,構建穩定有效的社會支持體系,聚焦正向資源,有利于農村教師提升個人成就感,對抗消極情緒,是預防和緩解教師職業倦怠的有效方法和途徑。

第一,政府應該加大對農村教育的投入,形成優質的社會支持環境。社會支持可以改善教師的自我意識、他人認知、社會理解,幫助教師重新認識和理解壓力源,從而提高心理素質。第二,社會各界應該對教師抱有一個正確的期望值。教師作為一名社會人,能力和精力是有限的,社會、學校、家長、學生都應轉變對教師不合理的認知和期望。創造良性社會支持體系和優質教育環境,有利于教師提升工作積極性,提高個人成就感,減少壓力帶來的負面情緒。第三,社會要肯定農村小學教師的價值及重要性,尊重教師的人格。營造尊師重教的良好社會氛圍,教師才會感到光榮和自豪,才能以健康而積極的心態從事教育教學工作。同時,教師自身要學會正向自我關注,學會強化積極情感體驗,學會進行積極的自我暗示,幫助自己獲得正確的人生觀與價值觀,挖掘自身的潛能,提高個人成就感。

(三)構建科學民主的管理制度,提升農村小學教師的職業幸福感

構建科學民主的管理制度,營造愉悅舒暢的工作氛圍,可以有效緩解教師的職業倦怠。相關部門要轉變傳統的管理模式,樹立以人為本、以師為本的管理理念,在營造和諧友好的教育環境的同時,建立以人為本的管理制度,優化教育資源配置,構建適合農村小學教師專業化發展的管理模式,充分發揮農村小學教師在工作中的主觀能動性和創造性,讓教師獲得更多的自主權,提升教師的職業幸福感。

第一,教育主管部門應積極構建教師職業倦怠預防機制,以人性管理為基點,構建多方面協同管理共同體,提升管理水平,充分利用各種資源完善農村小學教師服務體系,積極培養教師的自我效能感,增加教師個人成就感。例如,積極宣傳農村小學教師在社會主義現代化建設中的巨大作用,有組織、有計劃地提高教師的政治、經濟地位和職業威望。第二,農村小學要變終結性評價為過程性評價,建立科學的教師評價機制。既可以從形式上通過學生評教、教師自評、教師互評、學校領導綜合評價等來評價教師,又可以從內容上通過工作態度、職業道德、教育科研等方面來考查教師的專業素質。農村小學要注重實施公平合理的激勵和競爭機制,在評先選優、評職晉級和年度考核中做到公開、公平、公正,激發教師的工作熱情和創新活力。第三,農村小學應該建立必要的支持體系,讓教師有困難時可以得到及時有效的幫助。例如,為了幫助部分農村小學教師緩解生活方面的壓力,學校可以適當給予教師一定的物質或精神激勵,使教師能夠更加積極地投入教育教學工作中。

教師的職業倦怠是一個復雜的問題,農村小學教師職業倦怠是一種群體性職業心理問題,必須通過教師自我努力與全社會多渠道綜合治理才能逐步緩解。教師需要加強自我認識,提高面對壓力的心理承受能力,將職業壓力轉化為實際行動力和創新力。教育部門應該多措并舉,幫助教師提高專業水平和心理素質,加強對教師的人文關懷,盡全力保障農村小學教師的身心健康。

參考文獻

[1]李瑛.農村中小學教師教育責任感、職業認同與職業倦怠關系研究[D].石家莊:河北師范大學,2012.

[2]李麗.農村小學教師職業倦怠的研究[D].徐州:江蘇師范大學,2017.

[3]劉曼.農村幼兒教師職業倦怠的原因及對策建議:基于馬斯洛需要層次理論的分析[J].教育科學論壇,2020(1):78-80.

[4]林莘.小學教師職業倦怠的原因及對策研究[D].長沙:湖南師范大學,2020.

[5]金梓函.秦皇島市西港鎮農村小學教師職業倦怠問題研究[D].秦皇島:燕山大學,2020.

[6]楊秀玉.教師職業倦怠的根源與破解之道:教師韌性的視角[J].中國教師,2022(8):19-23.

[7]楊海燕,姚中源.農村小學教師職業倦怠原因及對策研究:基于雙因素理論對HGY學區的案例分析[J].中國人民大學教育學刊,2018(2):42-68.

[8]鄧長莉.農村小學教師職業認同現狀的調查研究[D].蘭州:西北師范大學,2018.

注:本文系2020年度廣西基礎教育改革發展研究項目“桂北鄉村教師專業發展的現狀調查研究”(GSJJW202002)和廣西高校人文社科重點研究基地健康與經濟社會發展研究中心“疫情背景下積極生命教育理念融入兒童心理健康教育的理論建構與實踐研究”(2022RWB05)的階段研究成果。

作者簡介:鄭文欣(2000— ),廣西平南人,本科在讀;何珍(1986— ),廣西恭城人,碩士研究生,副教授,主要研究方向為心理健康教育。

(責編 韋榕峰)