談高校聲樂教學與傳統音樂文化的融合之路

龐 潔

(山西藝術職業學院 山西 太原 030000)

中國優秀的傳統音樂文化代表著中國主流的審美觀,在高校聲樂教學中有效融入傳統音樂文化是現階段我國音樂教學的重要任務。把傳統音樂融入聲樂教學在教學實務中還處于探索和試行階段,傳統音樂融入聲樂教學的具體方法是新時代高校聲樂教師需要重點探索的內容,本文重點分析了如何將高校聲樂教學與傳統音樂文化進行融合,所研究的內容在理論和實踐上具有一定的價值。

一、傳統音樂的特征

(一)形態特征

在傳統音樂體系中,純律、平均律、三分損益律是運用最為廣泛的三種律制,這三種律制是相輔相成的關系。我國傳統音樂體系中還有兩個重要的組成部分,即音階與律動,音階與律動體現了我國傳統音樂的獨特性。我國傳統音樂體系中的音階又被分為正音和偏音兩部分,律動又被分為非均分律和均分律兩部分。正是因為有了這些律制,我國的傳統音樂才變得十分立體,并形成了自己的特色。在傳統音樂中,演奏者可以通過各種不同的節拍規則對節拍進行組合排列,從而形成各式各樣的音樂內容。除了上述這些形態特征外,中國傳統音樂中的形態特征還包括多種記譜法,記譜法在音樂教學中被運用得較為廣泛,為了快速記憶并增強記憶效果,學生可以采用多種記譜法中的記號或者符號對不同的音樂內容進行記錄和記憶。同時,記譜法還能夠為音樂學習者提供樂譜,從而使音樂得到更好的流傳與傳承,并展現創作者在音樂中所融入的情感[1]。

(二)藝術特征

中華傳統音樂文化的一個重要的藝術特征為“字正腔圓”,“字正”指演唱者運用正確且清晰的發音表達音樂中的字詞,只有演唱者“字正”,才能夠確保聽眾正確聽懂其所唱的詞,并且深入理解歌詞的含義及特征,從而使聽眾與演唱者所表達的感情產生共鳴。傳統音樂文化中的“腔圓”指的是演唱者進行音樂表演時要做到曲調順暢,唱詞圓潤如珠。演唱者需要確保自己所表演的音樂作品中唱詞的意境以及曲調的準確性,并且展現出音樂文化中的藝術特點,演唱者只有做到“字正腔圓”,才能讓自己的演唱呈現出豐富的音樂藝術內涵[2]。

二、高校聲樂教育與傳統音樂文化融合的意義

(一)有利于中華傳統文化的傳承與弘揚

中華傳統文化博大精深,中華民族在歷經幾千年的發展后,為中華民族留下了珍貴的歷史文化遺產。在傳統文化中,傳統音樂文化占據十分重要的地位,中華民族的傳統音樂隨著歷史的發展而不斷發展,每一階段的傳統音樂都體現了當時的時代特征、歷史特征、民族特征、社會特征和文化特征,學生通過對傳統音樂文化的學習,能夠逐漸了解中國音樂的獨特性,同時了解傳統音樂文化的由來,并在不斷的學習中對所學知識進行升華,感悟中華傳統音樂文化的精髓,從而將傳統音樂文化融入到現代音樂的學習中,這樣就能有效地對傳統音樂文化進行傳承和弘揚。

(二)有利于培養大學生的文化自信

增強大學生的文化自信和對中華傳統文化的認可,才能真正增強新時代大學生的愛國情懷。近年來,韓國文化、日本文化以及歐美文化對我國文化形成巨大沖擊,使我國許多大學生在文化的認同中迷失了方向,甚至部分大學生開始完全認可他國文化,否定中國文化,這對社會主義事業的建設有較大負面影響。因此,培養大學生的文化自信具有重要意義,而培養大學生的文化自信需要一定的文化載體,傳統音樂文化正是建立文化自信的重要載體之一,大學生通過對傳統音樂文化進行深入了解,可以逐漸增強對傳統音樂文化的熱愛,進而衍生出對中華傳統文化的自豪感,在這樣的培養過程中建立對傳統文化的自信心和認同感。

(三)有利于提高高校教師的教學水平

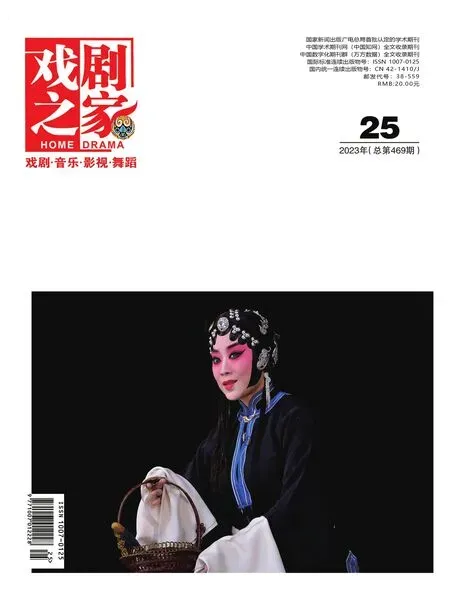

長期以來,我國高校的音樂教育側重于對西方音樂的文化知識進行教學,而對中華傳統音樂文化和知識點的教學較為忽視,同時,我國高校的音樂教學模式也較為單一,這嚴重阻礙了學生以及教師對音樂的創新創作。受多方面因素的影響,我國部分傳統音樂文化在傳承的過程中出現了斷層,部分傳統音樂文化的受眾越來越少,昆曲、黃梅戲、粵曲、花鼓戲、京劇、秦腔等戲曲劇種的音樂有相當高的藝術水平,高校把聲樂教學與傳統音樂文化進行融合,能夠為高校教師在音樂創作方面提供新的思路、素材和靈感,從而幫助高校音樂教師豐富音樂教學方法和教學內容,實現音樂教學方面的再創新,這有利于提高高校教師的教學水平。

(四)有利于豐富聲樂教學內容

受歷史因素的影響,我國在文化藝術教學方面普遍在參考西方教材和教學方法的基礎上進行本土化改造,長期以來,我國高校在開展音樂教學時主要以西方古典音樂理論知識為主,對中國傳統音樂與聲樂知識的融入不足。這使得我國高校的聲樂教學內容總體上比較單一,隨著時代的發展和我國開始大力提倡“文化自信”,在高校聲樂課堂上融入傳統音樂文化成為促進高校聲樂教學發展的必經之路。在高校聲樂教學中融入傳統音樂文化不僅能夠讓高校聲樂教學內容變得豐富,還能夠不斷弘揚我國的傳統音樂文化。我國傳統音樂文化經歷了幾千年的發展,不僅內容豐富,而且文化底蘊深厚,是一個內涵十分豐富的寶藏,高校聲樂教師可以從中選擇合適的內容豐富聲樂教學[3]。

三、對高校聲樂教學與傳統音樂文化融合的建議

(一)情感式體驗教學

中華民族的傳統音樂文化不僅包括56 個民族的民族音樂文化,還包括中華民族歷代的主流音樂文化。中華民族從夏、商、周到清朝,每個朝代的音樂文化都存在不同,在中華民族的歷史發展中,不同朝代的音樂文化體現了當時朝代的特點,例如,唐朝的詩以五言詩等為主,曲也體現出統治階級的奢華與浪漫,如唐玄宗改編的《婆羅門曲》便帶有皇家的奢華和浪漫色彩。而清朝的主流音樂則分為典制性音樂和娛樂性音樂,典制性音樂主要在祭祀、巡幸、朝會等活動上使用,典制性音樂具有嚴肅性、隆重性、統一性,而娛樂性音樂則以戲曲音樂為主,這些音樂均體現了清朝的政治、經濟、文化特征。教師應該采用情感式體驗教學法,采用多媒體等信息技術手段,在課堂上為學生營造特定朝代的文化特征和環境氛圍,再在這種氛圍和文化環境中為學生播放及講解該朝代的音樂文化,通過環境氛圍和現場音樂帶動學生對音樂的情感體驗,從而增加教學的趣味性和直觀性,讓學生更加容易地領悟傳統音樂的內涵,從而提升學生對傳統音樂的學習積極性,讓學生通過對傳統音樂的情感感悟,將現代音樂與傳統音樂進行融會貫通。

(二)培養大學生的自我效能感

每個學生對知識的吸收和領悟能力均存在一定的差異,這就導致學生在學習時的感知力存在差異。對音樂文化的學習是對藝術的感悟,這是一種主觀性較強的學習過程,因此,音樂專業的不同學生在學習傳統音樂文化時可能對同一音樂產生不同感悟,久而久之,對傳統音樂形成自己獨特的理解,因此,高校教師在對學生進行傳統音樂文化教學時,可以運用高質量的音樂播放設備營造相應的文化氛圍,讓學生在這種環境下感受傳統音樂文化的特點,同時組織學生對傳統音樂的內涵和細節等進行探討,細化學生對傳統音樂文化的感知能力和實踐能力,除此之外,高校聲樂教師還可以組織學生對傳統音樂進行試唱,教師指導學生試唱時的細節和技巧,幫助學生更加精準地把控傳統音樂的發聲技巧、發聲力度、發聲部位、演唱速度和聲樂節奏等,從而讓學生對傳統音樂文化形成獨立的理解能力,進而提高大學生的自我效能感。

(三)提高高校聲樂教師的傳統文化素養

要想把傳統音樂文化融入高校聲樂教學,高校聲樂教師要具備豐富且扎實的傳統文化知識基礎。我國的傳統音樂文化博大精深,深入研究并牢固掌握傳統音樂文化知識需要高校聲樂教師投入較多的時間和精力對其進行探究。因此,高校聲樂教師應該積極地對傳統文化知識進行學習,利用工作時間以及業余時間對傳統音樂文化進行深入研究,高校也應該積極地以傳統音樂文化為相關研究主題,劃撥相應的經費鼓勵高校的聲樂教師對該課題進行研究,并鼓勵高校聲樂教師將該課題作為職稱評審的科研課題,通過多種方法引導高校聲樂教師對傳統文化知識進行深入探索,從而提高高校聲樂教師的傳統文化素養[4]。

(四)實施傳統音樂創新教學法

近幾年,隨著國家不斷推進“文化自信”戰略,“國潮”文化開始在市場上受到消費者的青睞,隨著“國潮”文化的興起,我國音樂界也開始流行對傳統文化進行創新,例如,在抖音平臺上,中國風、京劇唱腔類歌曲十分受歡迎,而中國歌手陳藝鵬唱的《帝女花》也在各新媒體平臺獲得了較好的傳播,中國歌手陳藝鵬唱的《帝女花》將傳統粵劇《帝女花》的唱腔與流行歌曲的唱法進行融合,為傳統粵劇注入了新流行元素,這種創新既保留了我國傳統音樂的元素,又融入了新時代大眾喜歡的流行歌曲元素,這種創新獲得了大眾的喜愛,表明把傳統音樂與新時代音樂相融合具有較大的市場。因此,高校教師在教音樂時,可以鼓勵學生發揮自身的創造力和想象力,將傳統音樂與新時代流行音樂進行融合創新,在基于傳統音樂文化的基礎上推出新的音樂作品。

(五)建立音樂教學實踐新平臺

從教學方法和教師素養角度提出改進方法后,站在第三方角度提出改進方案也是促進高校聲樂教學與傳統音樂文化融合的有效措施之一。據此,本文提出搭建音樂教學實踐平臺的建議。首先,高校要以信息技術為抓手,利用信息技術搭建線上音樂教學實踐平臺,讓學生隨時隨地利用線上音樂教學實踐平臺鍛煉自己的音樂表達能力。其次,充分利用虛擬現實技術和增強現實技術為學生搭建逼真的傳統音樂文化環境,讓學生直觀感受傳統音樂文化的魅力。最后,高校還應該開設中文古詩詞課程,在中小學中文古詩詞內容的基礎上,以與傳統音樂文化相關的古詩詞文化為主,讓學生更加全面地了解傳統音樂文化的起源和其他相關信息。同時,還應該將中文古詩詞課程與虛擬現實技術和增強現實技術相結合,讓學生感受傳統音樂文化是如何產生和發展的,從而更加清晰地了解傳統音樂文化的內涵,提高對傳統音樂文化的理解水平[5]。

四、結語

綜上所述,高校在聲樂教學中融入傳統音樂文化元素是新時代音樂事業發展的趨勢之一,在當前社會中,在新流行音樂中融入傳統音樂文化已經獲得了市場的認可,因此,在高校聲樂教學中加入傳統音樂文化具有十分顯著的現實意義,同時,在高校聲樂教學中融入傳統音樂文化不僅可以弘揚中華傳統文化,培養大學生的文化自信,還有利于提高高校教師的教學質量,豐富聲樂教學內容,針對這些益處,本文結合當前高校音樂專業的教學實際提出相應的優化建議,希望這些建議能夠推動高校聲樂教育工作的進一步發展。