前蛋白轉化酶枯草桿菌蛋白酶/kexin9 型抑制劑對極高危動脈粥樣硬化的防治效果觀察

徐 鳳

(淄博市骨科醫院內科,山東 淄博 255000)

心血管病(cardiovascular disease,CVD)是全球人口死亡的首要原因[1]。動脈粥樣硬化性心血管疾病(arteriosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)是臨床常見的CVD 類型,指以動脈粥樣硬化(atherosclerosis,AS)為基礎引發的一系列心腦血管及外周血管疾病。既往調查數據[2]顯示,在不同類型的CVD 中,ASCVD 的疾病負擔增長迅速,已占CVD 死亡的60%以上。控制ASCVD 疾病負擔增長,探索有效的防治措施,是一項嚴峻挑戰。目前,ASCVD 防治以降脂、降壓、減重、運動等為主,對極高危人群,給予他汀類藥物,并加強血脂管理,是延緩病變的關鍵。但在AS 防治期間,應用他汀類藥物可能伴隨骨骼肌損傷、神經化學傳導異常等風險[3]。前蛋白轉化酶枯草桿菌蛋白酶/kexin9 型(PCSK9)抑制劑是新型降脂藥物,具有改善血脂指標、降低心血管事件風險等作用,理論上可用于防治ASCVD。基于此,本研究對PCSK9 抑制劑在極高危人群中的應用效果進行分析,具體報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析2021 年1 月至2022 年12 月淄博市骨科醫院收治的80 例ASCVD 極高危患者的臨床資料,根據治療方法將患者分為觀察組與對照組。觀察組共40 例,男21 例,女19 例;年齡31~74 歲,平均年齡(48.72±10.53)歲;基礎疾病:高血壓27 例,糖尿病12例。對照組共40 例,男23 例,女17 例,年齡33~75 歲,平均年齡(49.15±11.26)歲;基礎疾病:高血壓25 例,糖尿病13 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經淄博市骨科醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:①符合ASCVD 極高危患者的相關診斷標準[4];②無溝通、認知障礙,可配合完成研究。排除標準:①合并嚴重肝、腎等功能不全者;②伴心力衰竭者;③有本研究涉及藥品相關禁忌證者;④治療期間依從性差者。

1.2 治療方法所有患者入院后均完善ASCVD 診斷相關檢查,并詳細了解患者的既往病史。入組后由主治醫師參考血脂管理相關專家共識[4]制訂治療方案,具體內容如下:①結合各項血脂指標檢測結果與既往用藥史,評估血脂管理需求;②與患者充分溝通,了解膳食結構、運動及生活習慣等,給予均衡膳食、合理運動、糾正不良習慣等方面的生活干預建議;③向患者說明堅持長期降脂治療的重要性,在尊重患者意愿的前提下,制訂合理的用藥方案。

給予對照組常規他汀類藥物,具體方法(2選1):①瑞舒伐他汀鈣片(先聲藥業有限公司,國藥準字H20113265,規格:5 mg)治療,10 mg/次,1 次/d 夜間睡前口服;②阿托伐他汀鈣片(寧波美諾華天康藥業有限公司,國藥準字H20213622,規格:10 mg)治療,20 mg/次,1 次/d,夜間睡前口服。觀察組在對照組基礎上應用PCSK9抑制劑,具體方法:PCSK9 抑制劑[Evolocumab Injection]Amgen Manufacturing Limited (AML),國藥準字SJ20202002,規格:1 mL ∶140 mg]治療,140 mg/次,皮下注射方式給藥,間隔2 周。兩組患者均連續治療4 周以上。

1.3 觀察指標①比較兩組患者治療前、治療4 周后的血脂指標。主要包括三酰甘油(TG)、總膽固醇(TC)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)。囑患者檢查前盡量避免進食高脂高蛋白食物,且禁食時間≥12 h。常規采集前臂靜脈血5 mL,離心(3 000 r/min,10 min)后取上層清液,采用氧化酶法進行檢測,所用試劑盒購自南京建成生物工程研究所。②比較兩組患者治療前、治療后頸動脈內膜中層厚度(IMT)與斑塊面積,采用彩色多普勒超聲診斷儀(美國Acuson 公司,型號:Sequioa-C512)進行檢測。③比較兩組患者用藥期間不良反應發生情況。不良反應包括頭暈頭痛,惡心、嘔吐,輕微皮疹等。

1.4 統計學分析采用SPSS 25.0 統計學軟件進行數據處理。計量資料用(±s)表示,用t檢驗;計數資料用[例(%)]表示,用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療前后血脂指標比較治療后,兩組患者的TC、TG、LDL-C、HDL-C 水平均有下降,且觀察組TC、LDL-C、HDL-C 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者TG 水平差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后血脂指標比較(mmol/L,±s)

表1 兩組患者治療前后血脂指標比較(mmol/L,±s)

注:與治療前相比,*P <0.05。TC:總膽固醇;TG:三酰甘油;LDL-C:低密度脂蛋白膽固醇;HDL-C:高密度脂蛋白膽固醇。

?

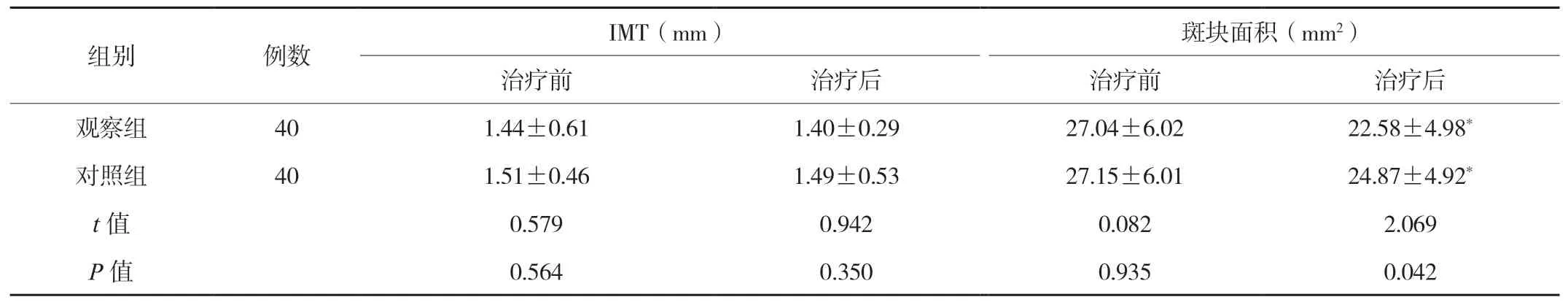

2.2兩組患者IMT 及斑塊面積比較治療后,兩組患者IMT 與斑塊面積均有所下降,且觀察組斑塊面積小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),但兩組患者治療后的IMT 差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后IMT 及斑塊面積比較(±s)

表2 兩組患者治療前后IMT 及斑塊面積比較(±s)

注:與治療前相比,*P <0.05。IMT:頸動脈內膜中層厚度。

?

2.3兩組患者不良反應情況比較兩組患者不良反應總發生率差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 兩組患者不良反應發生情況比較[例(%)]

3 討論

血脂在AS 的發生、發展及ASCVD 發病過程中起關鍵作用[5]。他汀類藥物是控制血脂水平、治療AS 的重要方法,黃海燕等[6]的研究結果提示,瑞舒伐他汀、阿托伐他汀在抗炎以及維持斑塊穩定方面的作用較顯著;但對極高危ASCVD 患者,受用藥依從性、生活方式及用藥個體差異等多種因素的影響,可能出現持續治療后LDL-C 水平仍不達標的現象。PCSK9 抑制劑是降脂治療領域的新突破,歐洲心臟病學會(ESC)更新的CVD 防治指南中提到,對常規治療后效果不理想的患者,可考慮將他汀類藥物與PCSK9 抑制劑聯合應用[7]。

本研究中,觀察組患者的TC、LDL-C、HDL-C 均低于對照組,提示PCSK9 抑制劑可顯著降低極高危ASCVD患者的血脂水平,與既往報道[8]基本一致。從藥理作用分析,PCSK9 抑制劑降低血脂水平的機制與抑制PCSK9 的表達有關,給藥后PCSK9 的表達可受到抑制,繼而影響LDL-C 水平,促使極高危ASCVD 患者的血脂指標得到降低;他汀類藥物則通過選擇性、競爭性抑制羥甲基戊二酰輔酶A 還原酶(HMG-CoA 還原酶)達到輔助降低血脂水平的效果。另有研究證實,他汀類藥物還兼具抗氧化、改善血管內皮功能等功效,對破損風險較高的AS有良好的穩定作用[9]。由此考慮,兩種方法可通過不同的路徑影響極高危患者的血脂水平,采用二聯療法能夠發揮協同作用,進一步提升降脂治療效果。Chien 等[10]指出,對給予他汀類藥物后LDL-C 仍未能達標的極高危ASCVD 患者,應慎重評估療效欠佳的原因并調整后續治療方案。本研究中,觀察組患者的TC、LDL-C、HDL-C 水平獲得明顯改善,且LDL-C 水平改善情況顯著,提示增用PCSK9 抑制劑可作為他汀類藥物治療失效的補救措施。除上述3 項指標有明顯改善,本研究還發現,持續治療4 周后,兩組患者的TG 水平均有所下降,但改善效果不明顯,且組間差異無統計學意義(P>0.05),考慮與觀察時間較短有關,后續可圍繞患者的長期療效進行跟蹤,進一步探討PCSK9 抑制劑治療對各項血脂指標的影響,以及PCSK9 抑制劑降低患者血脂水平的具體機制。IMT 與斑塊面積在評估極高危ASCVD患者的病情進展方面有重要參考價值,本研究中,兩組患者IMT 檢測結果差異無統計學意義(P>0.05),但觀察組斑塊面積更小(P<0.05),提示PCSK9 有助于逆轉極高危ASCVD 患者的病變。從作用機制分析,PCSK9 基因功能與血液中的LDL-C 變化相關,有研究表明,PCSK9可促進炎癥的發生與AS 的形成,在給予PCSK9 抑制劑治療后,患者體內的PCSK9 表達受到抑制,在降低血液LDL-C 水平的同時,AS 的形成也受到一定的影響[11]。除防治作用外,PCSK9 抑制劑的安全性也是需要慎重考慮的因素,本研究中,兩組患者均未見嚴重不良反應,主要不良反應表現為頭暈頭痛、惡心嘔吐等,觀察組中有1 例患者出現輕微皮疹,但總發生率差異無統計學意義,提示兩聯療法的安全性良好,對極高危ASCVD 的防治有穩定療效。

綜上所述,在ASCVD 極高危患者血脂管理中,PCSK9抑制劑有助于改善TC、LDL-C、HDL-C 等血脂指標,縮小斑塊面積,且用藥安全性良好。但本研究也存在局限性,如觀察時間較短,缺少患者長期獲益情況的評估數據,納入研究的樣本偏少,PCSK9 抑制劑是否適用于各種極高危ASCVD 患者,以及用藥過程的安全性是否良好,仍有待進一步研究。