淺析“一帶一路”建設中語言業態的作用與影響*

——基于語言經濟、語言產業與語言政策協同的視角

岳圣淞

引 言

2023年是“一帶一路”倡議提出十周年。過去十年間,“一帶一路”國際合作對區域乃至全球的經濟和社會發展產生了深遠影響,為廣大發展中國家帶來了歷史性機遇,成為中國推動南南合作走向深化、引領全球治理模式和制度改革創新、推動構建公平公正的新型國際關系的行動典范。(2)蒲小平:《“一帶一路”十年建設的成就及時代內涵》,《國際論壇》,2023年第3期,第37頁。在倡議實施初期,“一帶一路”國際合作以中國同有關國家圍繞實體經濟各領域展開的產業對接、產能融合與政策協同為先導,在農業、能源、制造業和基礎設施等傳統物質性產業領域取得了豐碩的先期成果,為優化參與共建國營商環境,提升其整體經濟發展水平、民生福祉和國際競爭力提供了重要助力。時至今日,隨著“一帶一路”國際合作的持續深入推進,越來越多的合作項目落地見效并產生了積極的外溢效應,有力促進了產業間的融合發展與區域產業集群的形成,為“一帶一路”積累了寶貴的實踐經驗和聲譽資本。但也應看到,參與方數量的不斷增加以及合作領域、范圍與規模的持續擴大,對“一帶一路”未來的發展也提出了更高的制度化需求。在此背景下,以語言產業為代表的非物質性業態在完善“一帶一路”合作模式、提升合作機制化水平過程中的作用日益顯現。

回顧過去十年來的實踐歷程發現,我國尚未在宏觀層面出臺面向“一帶一路”相關產業的指導性政策規劃,加之受到國際社會整體環境復雜變化、參與國現實國情與發展需求多元化等因素的影響,目前國內語言產業發展仍具有一定的粗放性和盲目性,服務于“一帶一路”的發展定位尚不夠清晰,或將對未來“一帶一路”發展潛力的釋放形成制約。語言如何在國家行為體的對外政策實踐中發揮作用?語言產業對國家對外戰略的推進產生了何種影響?在“一帶一路”持續深入推進的政策背景下,我國語言產業的發展現狀如何?面臨哪些挑戰?又如何應對?結合對既往研究的回顧和對現實相關政策實踐的檢視,本文嘗試對上述問題做出回答,并在此基礎上提出未來語言產業助力“一帶一路”高質量發展的方向性政策思考。

一、語言產業發展的理論基礎

與其他產業類似,語言產業的形成與發展也離不開理論基礎的支撐,并結合特定區域與國家在不同階段的現實發展訴求,形成了具有多元性和地域性特征的差異化發展路徑。通過對既往文獻的回顧可以發現,語言產業發展的理論基礎主要源于國際關系學和經濟學兩大學科范疇。其中,國際關系學相關理論主要為語言產業確立了“外向型產業”的宏觀發展導向,而語言經濟學則更加具體地為語言產業發展提供了行業門類、實踐路徑以及政策規劃等方面的科學指導。

(一)國際關系學視域下的“語言觀”流變

在現實主義看來,以軍事實力為代表的物質權力是國際關系的最根本要素,表現為物質財富和國家安全利益的至高無上。(3)[美]朱迪斯·戈爾茨坦、羅伯特·O.·基歐漢編,劉東國、于軍譯:《觀念與外交政策:信念、制度與政治變遷》,北京大學出版社,2005年,第2~3頁。語言作為傳遞行為體意圖、代為施加權力的信號工具,并不具備真實的權力意涵。盡管話語溝通為在國家間交往中判斷對方動機提供了參考,作為降低沖突風險的必要手段應當得到鼓勵,但國家最終的決策仍需通過物化指標予以確證,否則將有可能因受到話語欺騙而造成誤判。相比之下,新制度主義在權力觀上秉持更加開放的態度,認為語言和觀念等非物質因素應當被納入分析國際關系互動的學理語境之中。約瑟夫·奈(Joseph S.Nye)的“軟權力”理論認為,相較于軍事、經濟和科技等傳統“硬實力”,一國的語言、文化、制度與價值觀影響力同樣不可忽視。軟權力的核心是“規勸”,對于大國來說,這種能力集中體現為是否能“控制國際政治環境并讓其他國家做它希望它們做的事”,而語言是實現規勸的核心手段。(4)Joseph S.Nye,Public Diplomacy and Soft Power,The Annals of the American Academy of Political and Social Science,2008,Vol.616,No.1,pp.94~109.羅伯特·基歐漢(Robert O.Keohane)指出,在特定的政策語境下,話語承載了政策內涵的關鍵信息。政策制定者通過主動提供具有戰略價值的新信息,鼓勵對方重新計算成本收益,促使合作最終達成。(5)Robert O.Keohane,After Hegemony:Cooperation and Discord in the World Political Economy,US:Princeton University Press,2005,p.245.

自20世紀90年代初,建構主義與后實證主義思潮的異軍突起引發了國際關系理論新一輪的“范式革命”。(6)孫吉勝:《國際關系的語言轉向與建構主義理論發展研究:以語言游戲為例》,《外交評論》,2007年第1期,第38頁。在這一過程中,西方哲學界的“語言轉向”對國際關系理論發展產生了深遠影響。語言不再被單純看作是孤立靜止的信息符號,而是具有本體意義和能動性的權力形式:它建構意義,將國際關系漫長而復雜的發展變遷轉化為具象而連貫的宏大敘事,搭建起國際關系根本價值取向和道德準則的文本框架;(7)Markus Rheindorf and Ruth Wodak,Borders,Fences,and Limits-Protecting Austria from Refugees:Metadiscursive Negotiation of Meaning in the Current Refugee Crisis,Journal of Immigration &Refugee Studies,2017,Vol.16,No.1-2,pp.15~18.它塑造身份,將行為體對彼此抽象的形象界定轉化為特定關系的顯性表達,為行為體間互動模式的選擇提供核心參考依據;(8)Kari Roberts,Understanding Putin:The Politics of Identity and Geopolitics in Russian Foreign Policy Discourse,International Journal,March 2017,Vol.72,No.1,p.28.它確立規范,通過對行為體日常話語互動模式的進一步抽象概括,使之成為主體間性的觀念共識,作為對未來在不同領域約束各方行為的評判標準;(9)Nicholas Onuf,Polemics:Fitting Metaphors-The Case of the European Union,Perspectives:Review of Central European Affairs,2010,Vol.18,No.1,pp.63~76.它框定事實,依據行為體的主觀認知對國際關系客觀現實進行選擇、剪切和拼接,為行為體特定戰略目標的推進營造合法性語境(10)Julian Clark and Alun Jones,“Telling Stories about Politics”:Europeanization and the EU’s Council Working Groups,JCMS:Journal of Common Market Studies,March 2011,Vol.49,No.2,pp.341~366.。

在此基礎上,后實證主義通過借鑒社會學中的社會實踐理論對國際關系實踐中的言語行為及其行為邏輯作出進一步界定,認為國際社會中也存在著一個類似于經濟學意義上的“語言市場”,不同的國家行為體在市場中進行語言交換。(11)Diane Vaughan,Bourdieu and Organizations:The Empirical Challenge,Theory and Society,2008,Vol.37,No.1,pp.65~81.(12)場域理論將資本定義為“積累的勞動”,認為場域互動的實質是不同類型資本間的兌換與流通。在話語場域中,行為體能夠操縱的資本包括經濟資本(有形物質資源)、社會資本、象征資本與文化資本。有關場域理論對資本的定義及其在話語場域中的生成與作用,參見:[法]皮埃爾·布爾迪厄著,高振華、李思宇譯:《實踐理論大綱》,中國人民大學出版社,2017年,第290~340頁;高宣揚:《布爾迪厄的社會理論》,同濟大學出版社,2004年,第130~150頁;David Swartz,Symbolic Power,Politics,and Intellectuals:the Political Sociology of Pierre Bourdieu,Chicago:The University of Chicago Press,2013;Mustafa Emirbayer and Victoria Johnson,Bourdieu and Organizational Analysis,Theory and Society,2008,Vol.37,No.1,pp.1~22.語言在交換中獲得意義、產生利潤;國家行為體為實現自身的戰略利益,將特定話語輸出到場域中,與其他國家的話語共同競爭有限的被認可地位。(13)[法]皮埃爾·布爾迪厄著,高振華、李思宇譯:《實踐理論大綱》,中國人民大學出版社,2017年,第3~10頁。不同國家會采取各種策略,調動各種資源爭取自身的話語成為特定領域的主導話語。(14)Patrick Wilz,“Antimatters”:Recovering Discourse of Opposition from the Popular Front to the Cold War,American Quarterly,Vol.69,No.1,2017,pp.149~162.隨著特定話語得到大多數成員的理解、認同,并內化到實踐中,產生“規范效應”,話語施動者在場域中的資本規模會得到相應擴張,在場域關系網絡中的位置會實現躍升,進而掌握場域互動規則制定的主動權,在未來的話語互動中將更具優勢。(15)岳圣淞:《場域視角下的國際話語權:理論、現實與中國實踐》,《當代亞太》,2020年第4期,第133~139頁。

總體來看,國際關系學視域下“語言觀”的變遷反映出不同范式對語言在國際關系實踐中作用與影響的差異化認知,但其并未從方法論層面展開更深層次的探究,明確國際關系行為體使用話語的指導原則、路徑規律和行動邏輯,而僅是將其視為一種具有權宜性的政策工具。相比之下,經濟學領域對這一問題展開的深入探究有效彌補了這一缺陷,并通過跨學科視角的融合提出了語言產業的概念及相關理論框架,為提升語言在現實國際關系實踐中的戰略價值奠定了學理基礎。

(二)語言經濟學:語言產業發展的經濟學基礎

在產業經濟學的語境中,廣義上的“語言產業”被定義為以語言為核心對象,以生產各種語言產品滿足多樣化語言需求為目標的產業形態的總和,既包括以語言產品為核心展開產業布局的實體行業,也包含在生產運營過程中間接獲益或受到語言因素影響的一系列產業。狹義上的語言產業是指僅包含以語言教育和語言翻譯為核心的少數業態的語言服務產業。(16)陳鵬:《語言產業的基本概念及要素分析》,《語言文字應用》,2012年第3期,第18頁。語言產業的形成依賴于特定的市場環境,即同時存在具有一定語言消費需求的目標群體和具備相應語言產品生產能力的供應方;隨著雙方圍繞語言資源展開的經濟互動規模不斷擴大,越來越多的社會生產要素部門參與其中,產業門類逐漸拓展,最終發展為以語言本體、語言應用和語言技術為主的產業集群。(17)Jacques Melitz and Farid Toubal,Native Language,Spoken Language,Translation and Trade,Journal of International Economics,July 2014,Vol.93,No.2,pp.351~358.其中,語言本體產業包括語言培訓、語言康復、語言能力測評等業態;語言應用產業包括語言出版、語言翻譯、語言傳播、語言會展、語言藝術與創意等業態;語言技術產業包括利用計算機軟硬件和通信技術對語言進行數字存儲、傳遞、轉換、識別、加工和深度學習等業態。(18)康軍帥:《從“語言經濟學”到語言產業》,《商業經濟研究》,2018年第24期,第169頁。

梳理既往研究發現,學界對語言產業的研究主要源于語言學和經濟學兩大學科,并由此形成了具有不同研究議程和研究方法的兩大路徑。隨著研究的不斷深入,兩種路徑基于各自理論背景提出的語言產業發展規劃也不可避免地產生了結構性矛盾:語言學認為經濟學研究忽略了語言產業的特殊性,語言產業的社會與文化本質決定了其運作規律無法通過經濟學理論工具得到完整呈現和有效的分析預測,而經濟學為語言產業規劃的發展路徑將在很大程度上破壞語言生態的完整性,并削弱其作為文化載體的重要角色。(19)李現樂:《語言資源與語言經濟研究》,《經濟問題》,2010年第9期,第25~29頁。經濟學則認為語言學研究過分強調語言產業的異質性,對語用場景條件的設定過于理想化,忽視了語言作為公共產品的外部性和交互特征。(20)Victor Ginsburgh and Shlomo Weber,The Economics of Language,Journal of Economic Literature,June 2020,Vol.58,No.2,pp.348~404.為了彌合兩種研究路徑間的顯著分歧,推動其共同服務于產業實踐,部分具有跨學科研究背景的學者提出建立融合語言學認識論和經濟學方法論的分支學科,語言經濟學(Economics of Language)應運而生。時至今日,語言經濟學已建立起較為完備的理論體系,為深入理解語言作為一個產業的發展規律、產業模式以及對經濟發展的效用影響發揮了關鍵作用。(21)Weiguo Zhang and Gilles Grenier,How can Language be Linked to Economics?A Survey of Two Strands of Research,Working Paper of the Department of economics,Faculty of Social Sciences,University of Ottawa,March 2012,https://socialsciences.uottawa.ca/economics/sites/socialsciences.uottawa.ca.economics/files/1206E.pdf.

語言經濟學最早由美國經濟學家雅各布·馬爾薩克(Jacob Marschak)提出。該理論認為,作為信息的重要載體,特定語言的演化和消亡、語言在社會環境中的傳播效率、不同語言間的轉換成本都將對信息傳導質量產生影響,進而直接或間接地改變經濟行為。在此基礎上,馬爾薩克指出,經濟學與探求語言的優化之間存在密切聯系;語言作為人類經濟活動中不可缺少的工具,同樣具有成本、效用、價值和收益等經濟特征。(22)Jacob Marschak,Economics of Language,Behavioral Science,1965,Vol.10,No.2,pp.135~140.因此,分析語言本身及其在社會互動中的應用,是經濟學得以理解社會制度運作規律的先驗性前提。隨著人力資本理論和教育經濟學于20世紀70年代相繼進入語言經濟學理論范疇,語言作為一個獨立的產業形態開始得到重視。人力資本的核心是教育投資,而語言習得是教育投資的重要組成部分。當一國或地區勞動力人口流動達到一定數量時就會產生語言交流的規模化訴求,語言資源在經濟活動中的作用也將相應顯現。(23)Christian Dustmann,Temporary Migration,Human Capital,and Language Fluency of Migrants,The Scandinavian Journal of Economics,Vol.101,No.2,pp.297~314.對于國家、社會、行業和個人而言,主動獲取語言技能都將不同程度地令其在對應的分級市場中獲得一定的經濟優勢;(24)黃少安、張衛國、蘇劍:《語言經濟學導論》,商務印書館,2017年,第8~18頁。而語言資源的稀缺性和分布不均衡則決定了獲取語言優勢需要依賴特定的市場主體在供需雙方間發揮資源平衡作用,以語言產業為核心的語言經濟生態由此形成。(25)Barton L.Lipman,Language and Economics,Working Paper of Department of Economics,University of Wisconsin,May 2002,http://people.bu.edu/blipman/Papers/lang.pdf.

進入21世紀以來,在經濟全球化持續深入發展的背景下,語言經濟學開始關注語言在跨國跨地區經濟活動中所發揮的日益明顯的網絡化效應。在將地理性區隔不斷縮小的同時,共同的語言場域將人類社會的無形聯系在一個網狀的虛擬空間中無限放大,令相關人群可以在其中實現無障礙交流并持續獲得收益。這種收益體現在不同層面:在個人層面,擁有特定語言能力意味著個人關系網絡的拓展,進而對其工作績效產生積極作用;在社會層面,通過語言資源的共享,企業可以更容易地拓展外部市場,在行業競爭中搶占先機;在國家層面,國家語言能力的提升可以有效地彌合分歧,促進國際交流溝通,進而更有效地維護自身利益和形象,同時,語言所承載的文化內涵通過國家語言能力得以對外傳播,并在一定范圍內產生同化效應,更有利于國家間身份認同的建立,為促進國家間經濟交往提供觀念層面的保障。(26)陳文凱:《語言經濟學視域下的語言生活與語言服務》,《河南社會科學》,2013年第9期,第80~83頁。

二、“一帶一路”視域下的語言產業:意義、現狀與挑戰

隨著綜合國力和國際影響力的大幅提升,中國自21世紀以來的對外交往半徑不斷延伸、利益范圍不斷拓展,語言產業在經濟社會發展中的重要性正逐步顯現。“一帶一路”國際合作的持續深入推進更為語言產業發展帶來了前所未有的機遇。單從國別語情的角度來看就可以發現,“一帶一路”倡議輻射地域廣泛,僅倡議最初規劃的65個沿線國家就涉及53種官方語言和超過2400種民族語言,分屬九大語系,涉及全球近44億人口;其中既包含使用人口過億的大語種,也包含使用人口和范圍局限的小語種甚至瀕危語種。(27)宋紅波、沈國環主編:《“一帶一路”共建國家語言教育政策研究》,武漢大學出版社,2020年,第3頁。囿于沿線國家英語普及度、接受度和實際語言應用能力的局限,以英語作為單一工作語言遠不能充分滿足“一帶一路”的現實發展需求。隨著經貿、能源、基礎設施、裝備制造等領域產業產能合作的深入推進,中國同沿線國家間在不同專業、層級和場景下的人員交往與信息溝通日益頻繁,由此產生了體量龐大的語言需求。(28)陳敬貴、曾星:《“一帶一路”背景下中國與南亞國家文化產品貿易合作》,《南亞研究季刊》,2019年第4期,第101~102頁。

(一)“一帶一路”視域下語言產業發展的現實意義

近年來,國內學界圍繞語言產業如何服務于“一帶一路”高質量發展的問題進行了較為深入的理論和實踐探索,并發現語言產業在降低“一帶一路”國際合作交易成本、改善信息不對稱、促進產業間協同發展等方面具有顯著的經濟學價值,在推動“一帶一路”國際合作制度化水平提升、防范安全風險、促進人文交流等方面具有顯著的戰略價值。因此,大力支持語言產業發展對高質量共建“一帶一路”意義重大。

具體而言,從經濟學層面來看,在降低交易成本方面,語言直接影響參與經濟活動各方的交流與溝通,從而影響決策、議價、搜尋、信息和違約等產品或服務交換過程各環節產生的交易成本。由于語言障礙會直接影響交流溝通,而借助翻譯則容易導致信息流失、增加交易風險,且需要投入更多的時間成本;在語言差異大的地區之間開展經濟活動,信息和技術傳輸的難度更大,信息搜索的成本也更高。此外,語言所反映出的價值觀、風俗和文化等差異還增加了交易的不確定性。以“一帶一路”務實合作中具體項目實施過程為例,由于需要中國同項目落地國相關技術與管理人員的共同參與,從合作前期的意向洽談、合同確立和早期規劃,到項目施工中的技術指導與執行,再到項目投運后的技術支持和運營維護,語言溝通的順暢度與準確度很大程度決定了項目推進的速度和質量。(29)周慶生:《“一帶一路”中的語言》,載閆國華主編《語言科技與人類福祉》,外語教學與研究出版社,2018年,第30~31頁。鑒于此,語言產業為相關專業人員提供語言能力提升和語言信息處理服務就顯得尤為重要。

在改善信息不對稱方面,語言產業同樣發揮著重要作用。對外合作中的信息不對稱現象較為普遍,其產生原因也較為復雜,既包括參與合作方因主觀原因采取的信息屏蔽,也包括因非人為原因而造成的信息獲取困難。在“一帶一路”國際合作中,由于涉及地域廣闊,參與國家眾多,不同國家間交往所使用的的語言差異巨大。這一客觀現實也造成了“一帶一路”合作推進中的語言成本居高不下。另一方面,作為大多數“一帶一路”共建工程的主要承包方和技術提供方,中資企業在同項目落地國的合作過程中需要就不同領域海量的技術規范、施工標準及相關政策制度進行對接。實現這一目標則往往需要對有關國家的法律和制度環境展開充分調研,并結合相關領域的專業知識對獲取信息進行語言加工處理,為工程執行提供參考標準和實踐指南。(30)莊媛媛、郭瓊瓊、常汞:《“一帶一路”倡議下中國與南亞標準化合作探析》,《南亞研究季刊》,2018年第4期,第29~37頁。與此同時,涉外參與方對合同內容和項目相關信息具有知情權,為提升合作的透明度,確保項目順利推進,中方也應對相關信息進行主動披露。滿足上述領域的語言需求離不開語言信息采集、語言處理和語言轉換等行業的技術服務支持。

在促進產業間協同發展方面,業態間融合是語言產業發展的重要特征,這一方面表現為語言產業不同門類間的相互滲透,如語言技術在語言培訓、語言出版和語言翻譯等行業的應用;另一方面則表現為語言產業與其他產業的交叉融合。在為“一帶一路”建設提供保障性和基礎性服務的同時,語言產業的發展也增加了中國相關行業接觸先進技術和管理經驗的機會,進而潛在推動了相關應用產業的技術進步。特別是在當下以信息技術主導的新一輪科技革命中,以語言智能產業為代表的語言技術新興行業為其他新技術、新經濟、新業態的發展提供了必不可少的技術支持,成為助推經濟社會發展新舊動能轉換的重要“轉換器”。(31)李艷:《語言產業經濟學:學科構建與發展趨向》,《山東師范大學學報(社會科學版)》,2020年第5期,第77頁。在與大數據、云計算和人工智能等高新科技領域技術的融合中,語言產業對“數字絲綢之路”建設的貢獻度正逐步提升:通過語言互通打破國家間交往屏障,促進新媒體、電子商務等數字新業態參與“線上互聯互通”和“新基建”進程,語言產業為提高國家間溝通效率、從信息層面縮小全球數字鴻溝發揮著積極作用。(32)劉昌華:《數字經濟:網絡空間的語言產業》,《黃河科技學院學報》,2021年第6期,第72~80頁。

從戰略層面來看,在提升制度化水平方面,語言產業對“一帶一路”高質量發展也具有重要價值。語言在制度構建和闡釋過程中具有根本性作用。(33)蘇劍:《“一帶一路”倡議與語言的有效互動:語言紅利的生成邏輯》,《江海學刊》,2020年第5期,第95~96頁。作為長期參與全球經濟治理并從中獲益的重要經濟體,中國在參與現行國際經濟體系制度互動的過程中積累了豐富的經驗,也對其存在的弊端感同身受。在此背景下,中國開始通過新機制的創設力圖改善現有國際經濟制度體系中的不公正、不公平現象。“一帶一路”國際合作倡議的提出以及“絲路基金”、亞洲基礎設施投資銀行等新機制的建立,為廣大發展中國家在全球化深入發展的背景下獲取更多發展權利和機遇提供了可選擇的空間。在新機制創設過程中,中國作為機制的主導方和發起國,不僅需要投入大量的物質資源保證機制的正常運行,還需要在語言層面展開相應規劃和投入,通過制度話語體系的建立和傳播向國際社會闡釋制度內涵、運營理念和發展前景,以爭取更多國際關系行為體積極參與制度共建,實現互利共贏。而這一過程的推進離不開以傳媒、信息咨詢和語言服務為代表的語言產業提供的支持。

在防范安全風險方面,席卷全球的新冠疫情風暴在很大程度上顛覆了國際社會對安全問題及其指涉范圍的認知。疫情期間,考慮到多數參與“一帶一路”共建國家的醫療水平普遍不足,缺乏疫情防控的實操經驗,中國先后同東北亞、南亞、中東歐、非洲、拉美及加勒比以南太平洋的100多個國家和地區有關方舉辦了多場專家視頻會議。(34)孫明、孔祥龍:《國際輿論視域下的中國抗疫行動與公共外交》,《當代世界》,2020年第5期,第11頁。此外,中國還接連發布了七版新冠肺炎診療方案、六版防控方案,并將其翻譯成多國文字,毫無保留地同世界衛生組織和國際社會分享中國疫情防控的理論與實踐機制化成果。在此過程中,應急語言服務為中國抗疫經驗的傳播提供了充足的智力支持,中國也因此收獲了國際社會廣泛肯定與贊譽,為樹立自身積極的國際形象、良好的國際聲譽提供了重要助力。(35)彭華新:《科學家在“新冠疫情”議題中的社交媒體參與和權力博弈》,《現代傳播》,2021年第2期,第141~146頁。另外,由于“一帶一路”沿線國家國情與安全形勢十分復雜,恐怖主義、跨國犯罪、分離主義、非法移民等各種安全風險不容忽視;因族群、政黨和社會問題引發的地區沖突和戰亂時有發生,并因此衍生出不同程度和規模的國際人道主義危機。在此背景下,中國在同相關“一帶一路”共建國開展務實合作的過程中,也以各種方式,不同程度地參與到了地區國家的安全保障任務中。這一過程同樣需要大量語言資源投入以實現信息獲取、情勢研判與信息溝通的及時高效,確保中方能夠精準掌握當地安全動態并形成相關預案,避免雙方合作利益與合作環境遭受破壞。

在促進人文交流方面,進入21世紀以來,隨著中國綜合國力、國際地位與國際影響力的迅速提升,以及中國文化“走出去”步伐加快,“一帶一路”沿線國家學習漢語與中國文化的熱情空前高漲,對外文化傳播與交流需求越發旺盛。(36)楊明星:《“一帶一路”話語政策規劃推動大國外交形象構建》,《中國社會科學報》,2020年4月17日。據統計,截至2019年,“一帶一路”沿線65個國家中的53個國家已經同中國建立了對外漢語教育合作機制,設立了137所孔子學院和130個孔子學堂,約占全球孔子學院總數的1/4,成為促進“一帶一路”從“硬聯通”向“軟聯通”過渡的重要平臺。截至2020年底,共有超過50萬名來自196個國家和地區的外國留學生在中國31個省、超過1000所高等學校學習。其中,來自“一帶一路”沿線國家的留學生近32萬人,占比超過60%。(37)[阿爾及利亞]法伊薩:《語言對推動“一帶一路”發展的作用》,北京語言大學一帶一路研究院網站,2020年11月23日,http://get.blcu.edu.cn/info/1138/1476.htm。

相較于其他行業,由于語言產業具有非物質性的業態特征,其對經濟的拉動作用并不總能在短期內得到明顯感知。但隨著政策實踐的持續,語言產業所帶來的“語言紅利”卻能夠成為長期驅動特定國家間經濟交往保持良性循環的穩定器。從語言經濟學的角度看,特定國家通過向選定的貿易目標國推廣本國通用語言,逐步形成“通用語言區”,可以有效降低交易成本、提升交易效率。更為重要的是,在全球化持續深入發展的當下,跨國企業能否在海外取得成功很大程度上取決于其“本地化”戰略的實施是否得當。所謂“本地化”戰略,不僅包含將主營業務同投資對象國的現實發展需求相對接,在產業融合、人力資源和社會成本等方面找到契合點以實現利益最大化的目標,更包含跨國企業通過主動接納、習得和適應投資目的地國的社會文化、民間風俗與生活習慣,相應地調整經營策略、主動承擔社會責任,逐步融入當地社會生活,為長期經營與發展積累良好的社會聲譽與口碑。在這一過程中,語言作為資訊獲取、溝通互動、彌合分歧、促進民心相通的重要作用不容忽視。(38)岳琪超、段榮娟、楊凱旋:《語言障礙對一帶一路國家貿易的影響及對語言產業發展的啟示》,《“數字時代山西高質量發展論壇”論文集》,2022年12月18日,第72~80頁。

(二)“一帶一路”視域下語言產業發展的現狀與挑戰

進入21世紀以來,隨著全球化的深入發展和網絡信息化水平的飛速提升,國家間交往的范圍不斷擴大、層次更加豐富、方式更加多元。在此背景下,語言產業為確保國家間各領域交往的通達高效和信息傳播的準確順暢發揮了關鍵的技術支撐作用。根據全球權威語言服務信息咨詢機構斯萊特(Slator)發布的《2022年全球語言產業市場報告》顯示,2020年到2022年,全球語言產業市值估計分別為475億~484億美元,516億~529億美元和548億~577億美元。按照產值形成的地域劃分,2022年歐盟國家語言產業產值約占全球總量的36.5%,北美地區約占28.3%,亞洲地區約占31.6%。其中,在東亞地區,中國、日本、新加坡、韓國和馬來西亞為地區語言產業產值主要貢獻地,合計共占全球語言產業產值的20%,中國(不包含中國香港、澳門和臺灣地區)的語言產業產值占全球總產值的12%。(39)需要說明的是,該報告相關統計數據的測算與形成是基于對“全球語言產業”行業標準的嚴格界定,即限于“在相關全產業鏈中語言產品與服務所產生的直接產值”,不包含產業鏈特定環節因語言產品與服務而形成的間接產值;對相關國家語言產業的產值測算限于國際業務,即產值的形成必須包含跨國行為,國內語言產業產值不計入測算范圍。與此同時,報告基于對特定國家和地區的語言基礎設施、語言產業門類分布、語言產業在第三產業和國內生產總值中貢獻率、語言產業投資增長率、相關行業企業規模、從業人員素質水平、相關產業政策紅利、行業績效及服務滿意度等多項指標數據的搜集分析,發布了全球語言產業競爭力指數(LICI)。其中,歐盟整體的語言產業競爭力指數為3.6,位列全球第一;中國為2.5,遠高于亞洲地區0.9的平均水平,(40)Slator 2022 Language Industry Market Report,Slator Language Industry Intelligence,April 7,2022,https://slator.com/slator-2022-language-industry-market-report/.這在一定程度上說明了中國近年來對語言產業的大力投入與政策扶持取得了顯著成效。

國內語言產業的起步可追溯至20世紀80年代末期。隨著改革開放的不斷深入,中國對外交往的范圍持續擴大,各領域國際交流的需求令語言產業作為服務業中的新興業態蓬勃興起,但不同行業的發展速度、規模與影響并不均衡。(41)許明:《面向“一帶一路”的語言服務人才培養與能力建設對策研究》,《中國翻譯》,2018年第1期,第63~64頁。其中,為盡快滿足國際交流中緊迫的語言資源需求,語言培訓與語言翻譯服務行業率先發力,市場規模、行業企業與從業人員數量迅速增長。截至2000年底,僅英語一個語種的培訓行業創造的年產值就已突破150億元人民幣;而到2022年底,國內外語培訓全行業產值已突破2000億元。(42)胡小玲:《論語言產業的結構性、外部性與發展方式》,《語言文字應用》,2013年第3期,第40~41頁。相比之下,語言翻譯服務業發展更加迅速。截至2020年底,國內主營業務為翻譯的注冊企業數量超過42萬家,相關從業人員超過600萬人,語言翻譯單一行業產值突破500億元。客觀來說,在中國實施改革開放戰略并加快融入國際體系進程的初期,語言產業的高速發展一方面為中國適應全球化發展趨勢提供了必要的智力支持與技術保障,為改善中國國內營商環境和服務業基礎設施、提升中國的外資吸引力發揮了引領作用;另一方面,通過產業內部的資源輸送與知識體系的代際傳播,語言產業得以在短時間內為中國涉外經濟、外交、科技、教育、文化等各行業培養了大量具備較高外語能力的高層次人才,為中國國際競爭力與文化軟實力的提升作出了重要貢獻。

21世紀最初十年見證了中國經濟史詩級的高速增長期。在正式成為世貿組織成員國后,憑借年均9.6%的增長速率,中國的經濟體量在短短十年間迅速擴張了5倍,并在2010年一躍成為全球第二大經濟體。(43)Cao Yongxin,Socialist Factors in China’s Economic Miracle and Development Achievements,International Critical Thought,2020,Vol.10,No.1,pp.1~3.在經濟實力快速提升的同時,隨著中國國際影響力和文化軟實力的不斷提升,加之對語言文化資源經濟屬性的認識不斷深入,文化產業振興進程得以持續推進,語言培訓、語言出版、語言傳播、語言測試、語言會展、語言技術、語言創意、語言藝術、語言文字與信息處理等行業后來居上,令語言產業在經濟發展中的重要推動作用得以逐步顯現。(44)李宇明:《語言產業研究的若干問題》,《江蘇師范大學學報(哲學社會科學版)》,2019年第2期,第17~18頁。

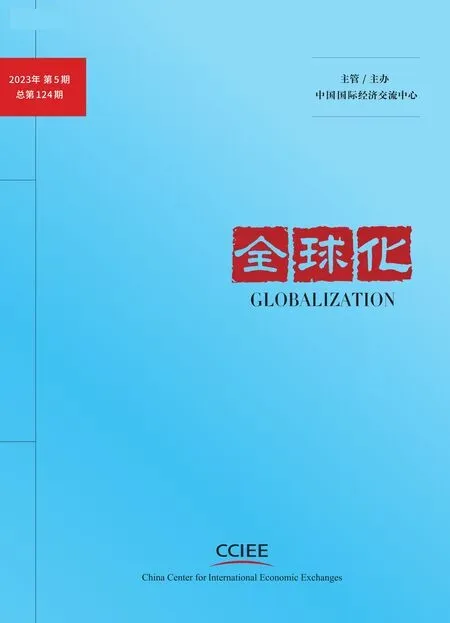

圖1 2019年我國語言產業在“一帶一路”合作項目中的直接產值及其營收業態分布

自2015年起,國內語言產業對接“一帶一路”發展需求的步伐開始明顯加快,以語言翻譯和語言培訓為代表的語言服務業率先發力,承接涉及“一帶一路”國際合作的項目訂單數量和項目承包額逐年增長。2015—2019年,中國語言產業在參與“一帶一路”國際合作項目中所創造的直接產值由130億元增長至近400億元,年均增長率超過30%;語言產業對外投資在中國非金融類對外投資中的占比由不足10%上升至17.8%,集中分布在租賃與商務服務業、批發和零售業、信息技術服務業、科學研究和技術服務業、文化體育娛樂業和教育等行業;(45)《中國對外投資發展報告2019》,中華人民共和國商務部網站,2021年6月,http://images.mofcom.gov.cn/fec/202106/20210630083446194.pdf。語言翻譯、語言教育、語言出版、語言會展、信息咨詢、語言技術為主要營收業態,占相關總產值的80%以上。從行業主體的分布看,中國國內的語言翻譯公司、語言技術開發企業、各領域專業技術企業下屬的語言服務部門、語言行業協會、語言類高校與語言培訓機構以及信息咨詢公司等共同構成了“一帶一路”國際合作框架下的相關項目出口方;參與“一帶一路”共建國國內的項目承包方、中方參與投資的本地企業、地方政府部門以及科研機構等構成了項目進口主體。截至2020年底,參與“一帶一路”合作項目的國內語言產業相關從業人員累計超過400萬人,并為項目落地國家和地區累計創造了5萬多個相關就業崗位。(46)中譯語通—譯世界、察哈爾學會、語言大數據聯盟:《“一帶一路”語言服務全景式報告》,2017年。

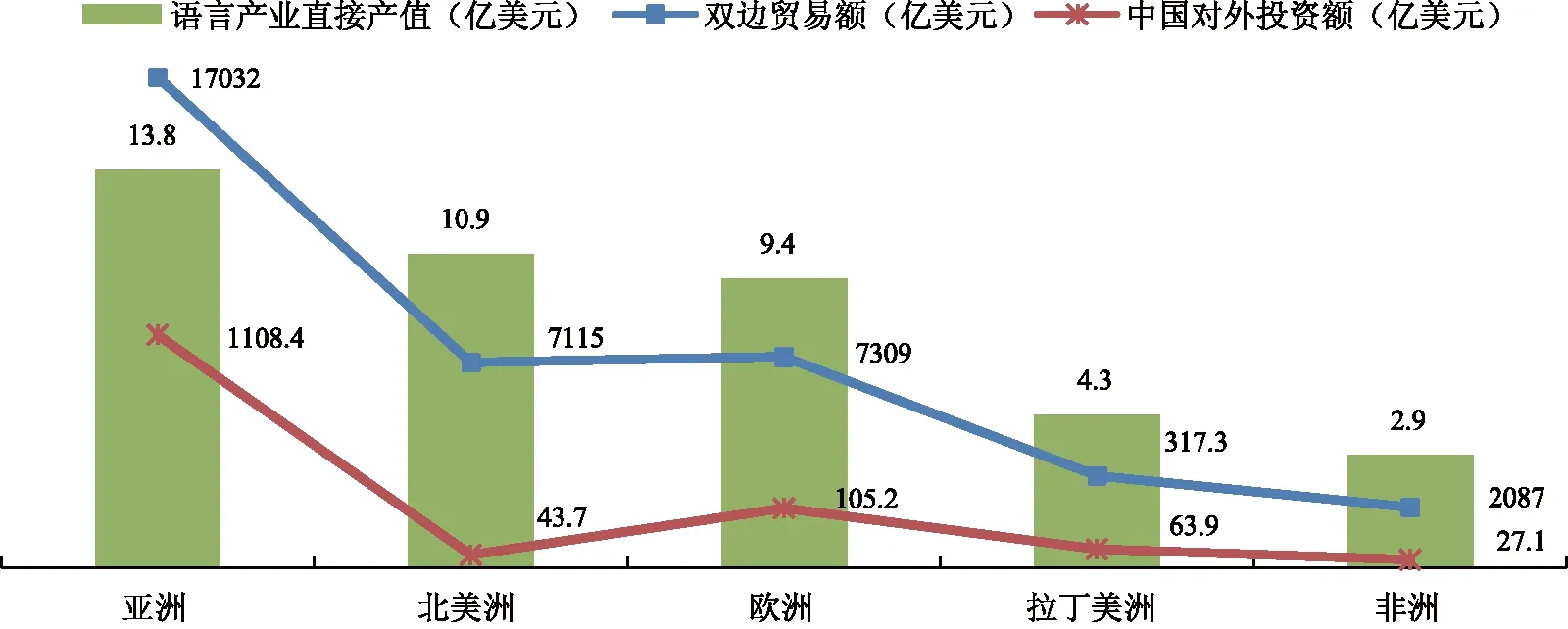

從營收來源地的地理特征上看,2019年,亞洲、北美洲、歐洲、拉丁美洲和非洲是“一帶一路”國際合作中語言產業產值占比最高的五大地區,這一分布也同中國對“一帶一路”沿線國家和地區貿易投資分布及其增長趨勢高度吻合,顯示出語言產業發展與“一帶一路”政策框架下的跨國貿易投資活動存在著較強的正相關性。

圖2 2019年參與“一帶一路”共建地區貿易投資額與語言產業直接產值對比

作為支持“一帶一路”國際合作深化發展的配套性產業,語言產業在不同地區和國家的業態分布同合作對象國的現實國情、社會環境以及對華合作領域都存在密切關聯。以亞洲地區為例,相較于北美洲、歐洲、拉丁美洲和非洲,語言產業在中國同亞洲有關國家和地區間的合作中所發揮的基礎性支撐作用更強、業態分布均衡合理,與實體產業間的協同發展程度更高。亞洲地區是“一帶一路”國際合作項目實施最密集、范圍最廣、投資力度最大、成效與收益最為顯著的區域。“一帶一路”的六大經濟走廊在不同方向完整覆蓋了中國同亞洲地區主要國家間經貿合作所涉及的地理區域,體現了“一帶一路”建設致力于在亞洲打造項目先行示范區的基本考量。(47)岳圣淞:《語言戰略構建與“一帶一路”在南亞的可持續發展》,《南亞研究》,2021年第4期,第18~23頁。在具體合作項目推進的過程中,考慮到東北亞、東南亞、南亞和中亞地區不同國家歷史文化與社會環境存在較大差異,語言產業特別是語言服務行業率先承擔起暢通信息交流渠道、提升雙多邊合作效率的重要使命。中國翻譯協會2019年牽頭發起的“中國語言服務行業發展雙年調查”發現,在近3000家參與“一帶一路”國際合作語言服務業務的國內相關企業中,超過60%企業的主營業務為面向東南亞和南亞地區的中外合作項目翻譯服務;在2019年中國涉外語言服務供需語種訂單量排名中,日語、朝鮮語、越南語、泰語、阿拉伯語、馬來語、俄語、緬甸語、老撾語、烏爾都語、土耳其語、印地語、蒙古語等亞洲主要國家通用語言均位列前20名,占比超過70%,涉及業務門類包括建筑施工、能源環保、農業加工、材料加工、機械制造、生物科技等“一帶一路”主要合作項目推進過程中的文本、信息、資料、會議和會展翻譯。(48)中國翻譯協會:《中國語言服務產業發展報告2019》,2019年7月。客觀來說,在“一帶一路”率先布局中國周邊地區、力圖打造國際合作新模式的過程中,語言服務業在降低交易成本、提升合作效率、確保項目順利推進方面發揮了關鍵的技術保障功能。

隨著“一帶一路”務實合作在亞洲地區的持續深化,以基礎設施建設為先導的“硬聯通”初見成效,并逐步實現從“硬聯通”到“軟聯通”的過渡。依托于多數亞洲國家,特別是東亞國家在歷史文化與人文交往領域同中國的深刻淵源與良好的民意基礎,雙方在教育、文化和旅游等領域展開了多層次、全方位的深度合作。在此背景下,語言產業為促進民心相通、加強中國同有關國家間文明文化交流互鑒發揮了重要的橋梁紐帶作用。在語言教育領域,截至2020年底,亞洲地區共建有孔子學院或孔子學堂118所,分布在33個國家和地區,累積開設各類漢語班次13萬個,各類學員超400萬人次。在大力推動漢語教育國際化的同時,中國還創新性地將職業技術與漢語教學相融合,探索“漢語+職業技能”的國際化發展模式,于2016年推出了全新的“魯班工坊”國際教育品牌,并在泰國、印度、印度尼西亞、巴基斯坦、柬埔寨設立了首批“魯班工坊”,獲得有關國家的歡迎和好評,成為中國回應“一帶一路”沿線國家對技術合作本地化與可持續發展的訴求,一定程度解決了配套技術人才短缺的難題。(49)李明梁、賀珍珍:《“魯班工坊”研究:內涵與發展路徑》,《中國職業技術教育》,2019年第12期,第30~34頁。漢語國際化及其衍生人文交流模式的成功,有力推動了語言產業在亞洲地區的蓬勃發展,加速實現了中國同亞洲國家在“一帶一路”框架下開展各領域合作的配套產業鏈的完善。

盡管如此,也應看到,目前國內語言產業發展仍具有一定的粗放性和盲目性,服務于“一帶一路”的發展定位尚不夠清晰,或將在未來對其助力“一帶一路”高質量發展的能力形成制約。(50)姚亞芝、司顯柱:《中國語言服務產業研究綜述及評價》,《北京交通大學學報(社會科學版)》,2016年第1期,第42~49頁。具體而言,主要包含以下三個方面:第一,語言產業在“一帶一路”國際合作背景下的相關政策配套尚未完善,不同細分行業在對接“一帶一路”合作實踐中現實語言需求的過程中存在標準不統一、規范化水平不高、服務效率和質量參差不齊的現象。作為一項涵蓋地區廣泛、涉及領域眾多、參與方數量眾多且現實需求與國情千差萬別的國際合作規劃,“一帶一路”推進過程中面臨著多種多樣的語言需求。由于中國尚未在宏觀層面出臺面向“一帶一路”相關產業的指導性政策規劃,加之受到當地市場環境、社會氛圍以及資源水平等諸多因素的影響,中國國內的語言產業在服務于“一帶一路”規模龐大語言需求的過程中會不可避免地遇到供需不匹配的結構性矛盾。加之“一帶一路”沿線國家語言國情復雜、小語種眾多,作為服務提供方的翻譯企業在缺乏統一的行業標準和專業技術支持的情況下難以為服務需求方提供及時準確和價格合理的語言服務,一定程度上影響了“一帶一路”合作項目的實施效果和行業整體聲譽。

第二,語言產業服務共建“一帶一路”人才資源基礎薄弱,對國內相關資源的統合能力有待提升。“一帶一路”倡議對語言產業人才需求多種多樣,因此,語言產業從業人員要成為“語言+專業”的復合型人才,不僅要熟練掌握“一帶一路”沿線國家兩種及以上的官方語言,還要具備語言產業所包含的主要業態相關領域的專業知識。當前,掌握“一帶一路”沿線國家兩種及以上官方語言的人才已是供不應求,具備語言產業相關專業知識背景的人才則更是嚴重稀缺。作為世界上鄰國最多的國家,中國擁有14個陸地鄰國,不同國家接壤的省份和地區在產業資源布局及經濟社會發展方面都不同程度地受到地緣因素的影響。在“一帶一路”務實合作圍繞中國周邊地區持續深化的背景下,相關邊境地區在憑借區位優勢率先實現“硬聯通”的基礎上,還具有相比內陸省份更強的促進“軟聯通”的潛力。在中國西南、西北和東北地區都存在著大量跨境民族人口,其中很大一部分具備一定的接壤國主體民族的通用語言能力。這為語言產業的針對性發展提供了潛在人力資源。但截至目前,國內尚未圍繞這一領域的人力資源開發展開布局。

第三,語言產業服務共建“一帶一路”技術創新有待提升。語言技術的創新是引領語言產業發展的原動力。數字經濟的爆發式增長,不僅有力促進了全球經濟轉型與可持續發展,更對推動共建“一帶一路”高質量發展產生了深遠影響。作為數字經濟的重要組成部分,語言領域的高技術創新和應用已成為推動實體經濟發展提質增效,幫助更多發展中國家加速經濟模式轉型的核心驅動力。語言智能運用信息技術模擬人類智能,分析處理人類語言,為語言交流發展提供新方法、新途徑,為人類跨越語言障礙、發揮語言力量、進一步解放生產力和發展生產力增添新動力、新活力。當前,中國的語言技術領域發展方興未艾,但圍繞機器翻譯、語音識別、認知分析等方面的語言技術智能化水平尚不能滿足“一帶一路”國際合作中的數字化語言資源需求;語言的認知計算、語義情感的符號計算等語言智能基礎理論及核心技術亟待突破。

三、構建助力“一帶一路”高質量發展的語言產業:方向性的政策思考

語言產業在“一帶一路”建設中具有先導性、基礎性和人文性地位。實現“一帶一路”倡議的“五通”愿景,(51)“五通”愿景是指政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通。這一概念是由習近平主席于2014年在“加強互聯互通伙伴關系東道主伙伴對話會”上的主旨演講中首次提出。參見“習近平:聯通引領發展伙伴聚焦合作——在‘加強互聯互通伙伴關系’東道主伙伴對話會上的講話,”中華人民共和國外交部,2014年11月8日,https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/ywzt_675099/2014zt_675101/fzshyjxghd_675199/zxxx_675201/t1208702.shtml,訪問時間:2023年5月5日。離不開語言在信息溝通、制度創設、理念傳播、輿論引導和人文交流等領域發揮的重要作用。結合對當前中國語言產業在共建“一帶一路”背景下發展現狀的考察和面臨的現實挑戰的分析,本文嘗試提出以下三個方面的政策思考,以期為未來提升語言產業發展水平、增強語言產業對“一帶一路”高質量發展的促進作用帶來啟發。

第一,以全面開展“一帶一路”沿線國家語言國情調查為契機,構建服務于“一帶一路”高質量發展的宏觀語言產業發展戰略。總體上,未來中國對外語言產業發展應堅持以對外交往現實需求為導向,既要在語言層面打造維護國家核心利益的常態化保障機制,又要服務“一帶一路”倡議的持續深入推進。作為“一帶一路”倡議的發起方和主導國,充分掌握沿線國家的語言國情對中國同相關國家和地區規劃未來合作方向,探索資源供需匹配的合理化模式,實現互利共贏意義重大。基于充分系統的語言國情調研,中國還應在特定區域內篩選出若干種“關鍵語言”,并結合對象國與國內相關省份的地理毗連特征,規劃設置區域性語言產業中心。如在中國西南、西北、東北和東南省份設立對接南亞、中亞、東北亞和東南亞國家與地區的語言產業資源協同發展示范區,依托跨境人口與當地語言文化資源,加快涉外型語言人才的培養與輸送。(52)Department of Defense,“A Call to Action for National Foreign Language Capabilities,” August,2013,https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED489119.pdf.在此基礎上,中國可根據“一帶一路”當前階段的發展需要,相應制定語言產業的發展規劃,明確界定產業門類和主要業態,制定相關行業規范與標準;對特定語言產業提供配套政策支持,并不斷優化語言資源在“一帶一路”發展過程中的配置方式,確保有限的語言資源精準服務于“一帶一路”高質量發展。

第二,完善語言人才培養機制,促進學科間融合發展,加快形成語言產業人力資源與知識體系供需的良性循環。語言人才是語言產業得以持續發展并不斷釋放語言紅利的基礎。當前階段,中國的語言產業不僅需要語言培訓教師、語言翻譯等傳統業態的語言人才,更需要一批掌握實體產業各領域專業技術的復合型人才,從而更好地促進語言產業同實體經濟部門的有機融合,推動語言產業健康有序發展。與此同時,還應大力加強政府、企業與高等院校、科研機構的溝通、交流與合作,建立產、學、研相結合的綜合開發體系。作為一門新興學科,語言產業知識體系的完善離不開同語言學、社會學、經濟學、心理學、管理學、計算科學和認知科學等學科的交叉融合,這就需要充分調動各個領域專家的積極性,建立學科聯動機制,構建協同創新平臺,推動語言產業加速發展。

第三,大力發展語言智能技術,推動語言產業智能化水平提升,不斷擴大高新技術在“一帶一路”語言產業實踐中的應用范圍與領域。在信息時代,新興語言技術在推動構建普惠性數字經濟發展環境方面,發揮著越來越重要的基礎性作用。因此,應結合實際,推動實現“一帶一路”數字基礎設施建設和互聯互通,縮小乃至徹底消除數字鴻溝和數字壁壘,開發適合不同應用環境和市場需求的語言數據產品及服務。如提升機器翻譯“一帶一路”沿線國家通用語種的覆蓋率和翻譯準確度;擴大機器翻譯識別的使用領域和終端適配范圍,適應“一帶一路”沿線國家不同的網絡環境等。與此同時,隨著網絡信息技術的快速發展,復雜的網絡安全形勢極大顛覆了國家間交往的傳統形態,對區域和全球經濟、政治和安全治理提出了更高要求。為此,中國應加強風險防范意識,在大力推動高新技術發展的同時,綜合運用政策、法律、技術等手段,建立起由“一帶一路”沿線國家和地區、行業學會、政府與非政府組織等共同參與的語言數據協同監管治理體系,探索開展語言數據立法,切實維護語言信息安全和網絡安全。(53)姜國權、李一飛:《語言數據迎接“一帶一路”發展新挑戰》,中國傳媒大學國家語言資源監測與研究有聲媒體中心網站,2021年10月19日,https://ling.cuc.edu.cn/views/newsDetail7457.html。