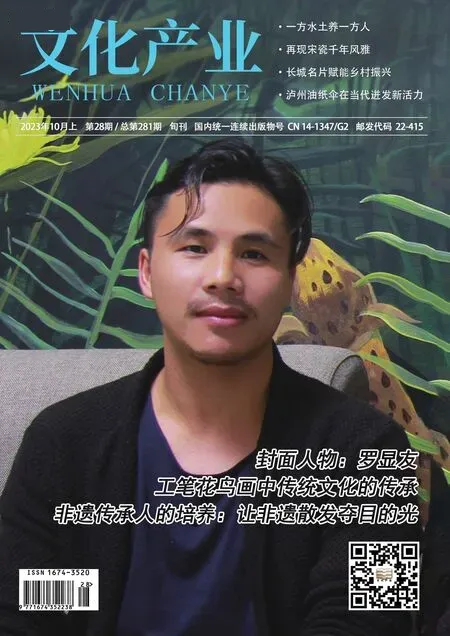

羅顯友藝術之路

《文化產業》雜志 孫香凝

《祈愿》

韓非子說:“知之難,不在見人,在自見。”在作品中發現自己,尋找自己,做到自知是比較難的。而我們從羅顯友老師的作品中可以窺見他自己。他用或明或暗的色彩、或抽象或繁復的線條,顛覆了外界對風景、植物、人物的刻板印象,是一個真實的記錄者。藝術創作的高度取決于理性與感性形象相互融合的程度。羅顯友老師的水彩畫是浪漫型藝術,他將“思想情感的主體性(無限的、有限的或特殊的)既用作內容,又用作形式”,契合了黑格爾的美學思想。羅顯友老師的作品擺脫了物質完全占據感性空間的情況,他用豐富的色彩、厚重的筆觸以及獨特的藝術風格再現了現實世界中的風景和人物。在欣賞羅顯友老師的作品時,我們不僅可以享受到視覺盛宴,更能在其中感受到他對生活的熱愛和對藝術的執著追求。

《甘南青年》

《侍女陶俑系列三》

《文化產業》:您創作的作品題材非常豐富,可以分享一下應該如何選擇創作題材嗎?

羅顯友:我會從日常生活中汲取靈感,風景、花卉、人物都是可以從中獲得啟發的題材。只有不斷嘗試和探索,才能找到適合自己的創作題材。在我的人物作品中,《花瑤阿嬤》和《花瑤阿嬤·二》以家鄉的人物為題材;《甘南青年》和《祈愿》以西北甘南人物為題材。所以我認為,選擇創作題材應結合實際情況,從自己的興趣和喜好出發,嘗試不同的風格,不斷拓寬自己的創作領域,如此才能創作出更加優秀的作品。

《侍女陶俑系列五》

《文化產業》:《祈愿》這一作品曾多次參展獲獎,您可以解讀一下該作品嗎?

羅顯友:觀眾看到這幅作品時,首先映入眼簾的就是披著紫紅色披單的喇嘛們,還有人群中一個半裹頭的年輕喇嘛微伸著身體向前張望著,其神情與動作都格外顯眼。紅色是該作品的主色調,極具視覺沖擊。我在創作的時候,特意將中心人物的神情、動作以及顏色與周圍做了對比,比如人物面部表情和服飾的色彩會很明亮;在圖式上,采用宗教式拱形,以體現出宗教題材的莊嚴感;在遠景中,注重突出人物張望的神情。我想引用黑格爾《美學》里的一句話來總結:“繪畫的對象不再是作為人的意識對象的單純的神,而是這種意識本身。”

《侍女陶俑系列七》