少數民族大學生普通話習得現狀研究

喬曉虎

(四川民族學院,四川康定 626001)

改革開放以來,國家通用語言文字普及政策的發展經歷了 “大力推廣普通話,制定和推行規范漢字”—“推廣和普及國家通用語言文字”—“大力推廣和規范使用國家通用語言文字”3個階段[1]。伴隨上述政策的實施,我國推普工作取得了顯著成效,2020年我國普通話的普及率已經達到了80.72%[2]。與此同時,民族地區的普通話普及工作基礎還比較薄弱,2020年“三區三州”地區的普通話普及率只有61.56%[3],遠低于同期全國其他地區平均水平。所以,民族地區的普通話推廣普及工作,需要緊跟新形勢做出進一步的探索。

少數民族大學生是民族地區寶貴的人才資源,為民族地區經濟文化發展、民族團結進步、社會穩定繁榮做出了突出貢獻。普通話的習得,即在掌握本民族語言外將普通話作為第二語言學習。研究少數民族大學生普通話習得狀況,把握經驗做法以及不足,提出改進對策,有利于提升推普成效,實現民族地區推普攻堅目標,破除溝通障礙,為民族地區鄉村振興服務,促進民族交往交流交融,鑄牢中華民族共同體意識。

1 樣本選擇及研究方法

1.1 樣本選擇

選取四川甘孜藏族自治州、阿壩州自治州、涼山彝族自治州這三州(以下簡稱“三州地區”)的高校為調研范圍。主要基于以下考慮。

1.1.1 典型性

四川是一個擁有55個少數民族的多民族的省份,是全國最大的彝族聚居區、第二大藏族聚居區和唯一的羌族聚居區,選擇四川省作為樣本省份,在全國具有重要的典型性。

1.1.2 代表性

四川三州地區屬少數民族聚居區,其西倚青藏高原,南北分別與云南、甘肅相鄰,自古以來就是通往祖國西南邊陲的重要通道,客觀反映少數民族大學生的生存地域特征,具有很強的代表性。

1.1.3 統計學意義

四川省少數民族戶籍人口以彝族、藏族、羌族居多,比例占到了全省所有民族戶籍人口的88.33%[4]。與省內民族戶籍人口相對應,三州地區高校的少數民族大學生也以藏族、彝族、羌族學生為主,結構比例相近、兩相呼應,具有良好的統計學意義。

1.1.4 可操作性

少數民族大學生分布較為零散,不便調查,而三州地區高校的少數民族大學生占比在20%—40%之間,學生地域分布相對集中并且學生來源以當地為主、周邊省市為輔,可以說是全國少數民族大學生的一個縮影,具有較強的可操作性。

1.2 問卷編制及調研方法

調查問卷經過了科學的編制過程。首先,通過德爾菲法編制初始的調查問卷。其次,隨機抽取部分少數民族學生進行預試。最后,對預試結果進行統計分析,主要進行了項目分析(檢驗個別題目的鑒別度)、分維度的探索性因素分析 (檢驗個別題目萃取后的因素對題目的解釋度)、信度分析(檢驗每個題目的內在一致性程度)、效度檢驗(檢驗測量結果與測試目標的一致性)。最終編制出的正式調查問卷包含34個題目,包括四部分:基本信息、語言態度、語言環境、語言習得狀況。

本次調查采取問卷調查和訪談兩種方法進行。問卷調查采用實地發放問卷形式進行,調查對象根據隨機抽樣的方式確定。結合調查問卷對學校語委工作人員、受訪者進行訪談。調查共發放調查問卷365份,去除無效問卷,剩余有效問卷351份,問卷有效回收率為96.16%。從調查問卷的整體來看,此次調查具有較大的普遍性,數據真實可靠,客觀上反映了少數民族大學生習得普通話這門語言的基本表現。

2 少數民族大學生普通話習得現狀

2.1 習得現狀較好,達到比較標準的水平

普通話水平測試是考查應試人運用國家通用語言的規范、熟練程度的專業測評[5]。351名少數民族大學生中有256名大學生參加過普通話水平測試,如表1所示,246名大學生的普通話水平在二級乙等以上,占比達到96.09%(普通話水平為一級乙等的占比為2.34%,普通話水平為二級甲等的占比為30.08%,普通話水平為二級乙等的占比為63.67%)。如果將普通話測試一級水平定義為標準、二級水平定義為比較標準,可以認為絕大多數少數民族大學生的普通話水平達到了比較標準的水平。上述普通話測試結果,不能完全證明這些結果是否為后天習得而來,如果部分少數民族大學生本身母語就是普通話,那么習得現狀應該另當別論。為此,研究者進一步分析了此部分調查樣本的母語狀況,母語為民族語言的少數民族大學生有250人,占到了大學生總數的97.65%,至此可以認為,少數民族大學生的普通話習得狀況較好。

表1 少數民族大學生普通話測試水平統計表

2.2 普遍反映能夠聽懂、會說普通話

普及普通話是為了方便交流。少數民族大學生習得普通話,外在要求是能夠會說、聽懂普通話。調查數據顯示,絕大多數的少數民族大學生能夠聽懂、會說普通話,比例分別占到學生總數的94.60%、89.20%,這與“普通話習得現狀較好”相一致。在“聽”方面,完全能夠聽懂普通話的少數民族大學生占到總數的57.3%,基本能夠聽懂普通話的少數民族大學生占到總數的37.30%。在“說”的方面,完全會說普通話的少數民族大學生占總數的32.80%;基本會說普通話的少數民族大學生占到總數的56.40%;基本不會說、基本不能聽懂普通話的少數民族大學生分別占總數的0.60%、0.30%。把“聽”和“說”兩相比較,在“聽”的方面,完全能夠聽懂的少數民族大學生超過總數的一半;而在“說”的方面,超過一半比例的是基本會說的少數民族大學生,兩者有著細微差別。

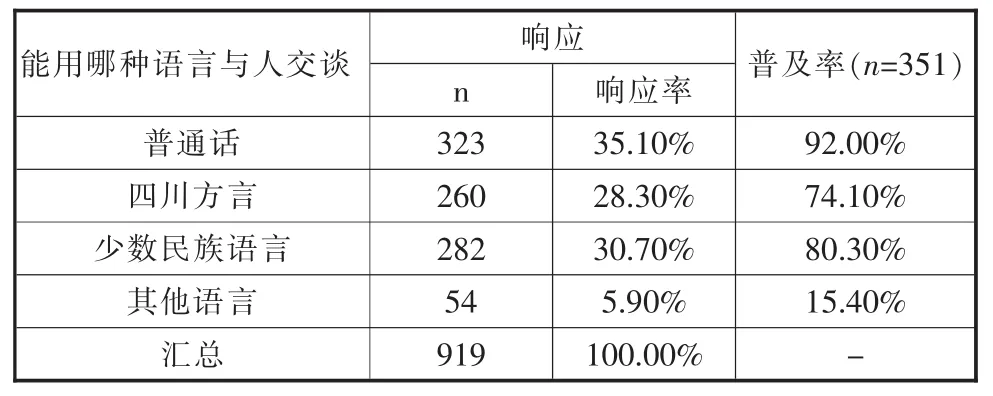

2.3 語言習得呈“多向”特征,習得普通話的同時習得當地方言

多語境背景下,少數民族大學生語言習得呈現什么樣的特點?運用SPSS軟件對少數民族大學生的多種語言習得狀況進行了多重響應分析,如表2所示。響應率可以反映各個選項的相對選擇比例情況,普及率可以反映選擇某選項人數占總人數的百分比情況。響應率方面,能用普通話與人交談的響應率最高,比例達到35.10%;其次為少數民族語言和四川方言,比例分別為30.70%、28.30%。但總體來看沒有太大差別,呈現出普通話、少數民族語言、四川方言“三足鼎立”局面。四川方言的響應度接近少數民族語言,表明少數民族大學生在習得普通話的同時,也受身邊語言環境影響習得當地方言。普及率方面,能用普通話與人交談的普及率最高,占比為92.00%,說明在交談能力層面,能使用普通話與人交談的人數最高,其次為少數民族語言和四川方言,占比分別為80.30%、74.10%。

表2 多語境下少數民族大學生各語言的響應率和普及率統計表

2.4 超過半數的少數民族大學生沒有將普通話作為校園常用語言

聽懂、會說普通話,并不代表普通話已經成為大學校園里的常用語言。對普通話在大學校園里的使用狀況進行調查。據統計,在大學校園里,經常說普通話的少數民族大學生為167人,僅占學生總數的47.60%,還有超過半數的少數民族大學生沒有將普通話作為校園常用語言,在校園里使用漢語方言交流在較大程度上存在。比如經常說四川方言的少數民族大學生為120人,占學生總數的34.70%。進一步探究普通話的絕對使用情況,在所有場合中均使用普通話的少數民族大學生僅有37人,僅占學生總數的10.50%。由此可見,普通話并未成為民族大學生在校園里常講的、具有壓倒性優勢的語言,少數民族大學生說普通話的主動性、自覺性還有待提高。

3 少數民族大學生普通話習得的影響因素分析

考慮到性別、民族、開始學習普通話的時間、城鄉分布4個變量均為定類數據,調查樣本為大樣本數據(總樣本量256≥40),研究采用pearson卡方檢驗和Fisher精確檢驗方法比較了上述定類變量在普通話水平上的差異情況。

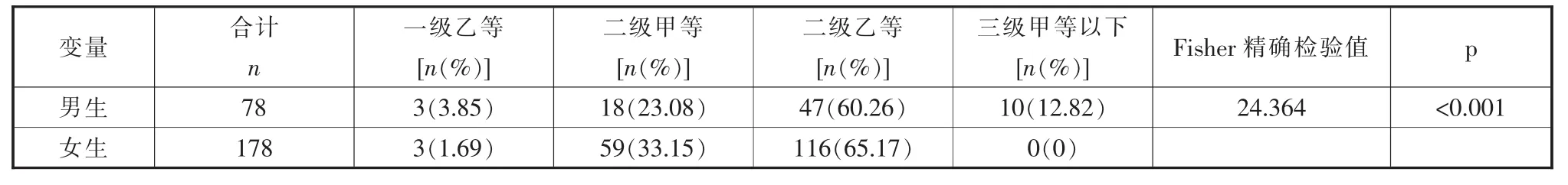

3.1 女生普通話習得狀況好于男生

普通話習得狀況,男生和女生是否存在差異呢?運用SPSS軟件分析性別對普通話測試水平是否具有顯著性影響時,出現了2×C列聯表中單元格的理論頻數小于5的情況,因此研究使用了更為精確的Fisher方法進行檢驗,如表3所示,Fisher精確檢驗(2×C)結果顯示,兩組差異具有統計學意義 (P=0.000〈0.001),即男生和女生在普通話測試水平上存在顯著差異。為了解具體差異情況,經過進一步的統計分析,將相關比例匯總到表3中,發現男生取得一級乙等的比例為3.85%,女生取得一級乙等的比例為1.69%。男生取得二級甲等的比例為23.08%,女生取得二級甲等的比例為33.15%。男生取得二級乙等的比例為60.26%,女生取得二級乙等的比例為65.17%。由此可知,在二級甲等和二級乙等水平(占測試總人數的93.75%)上,女生表現均好于男生,這與相關學者的研究結論保持了一致[6-7]。

表3 男生、女生在普通話測試水平的比較

3.2 學習普通話的時間越早,普通話習得越有效

將學習普通話起始時間分為幼兒園、小學和初中以后,將普通話測試水平分為二級甲等以上和二級乙等以下兩個分組。由于總樣本量256≥40,并且2×3列聯表中單元格的理論頻數均大于5,因此研究使用了卡方檢驗比較了時間變量在普通話測試水平上的差異情況。Pearson卡方檢驗的結果顯示P=0.008〈0.01,變量“開始學習普通話的時間”對普通話測試水平具有顯著影響。從總體上看,從幼兒園、小學到初中,開始學習的時間越早,普通話測試水平在二級甲等以上水平的概率越大,開始學習的時間越晚,普通話測試在二級乙等以下水平的概率越大。

3.3 對普通話習得無顯著影響的因素分析

母語方言具有強大的“慣性”,容易使學生找不到可以確切對應家鄉話意思的普通話詞匯和表達法,直接影響其口語表達[8]。為此,考慮到城鄉分布、民族、就讀年級、母語情況4個變量均為定類數據,調查樣本為大樣本數據(總樣本量256≥40),研究采用Pearson卡方檢驗和Fisher精確檢驗方法比較了上述定類變量在普通話水平上的差異情況。統計分析結果顯示,變量“城鄉分布”“民族”“年級分布”“母語”對普通話測試水平沒有顯著影響,即居住地、民族類別、畢業因素、母語情況均不會對少數民族大學生的普通話測試水平產生顯著影響。

4 研究結論與建議

4.1 在普通話的習得方面

母語本為民族語言的少數民族大學生的普通話習得狀況較好,達到比較標準的水平,外部表現為絕大多數的少數民族大學生能夠聽懂普通話、會說普通話,但少數民族大學生在聽和說兩個方面的能力表現軌跡不完全一致,有著細微的差別,與聽普通話的水平相比,說普通話的能力有待加強。

4.2 語言生態方面

普通話尚未成為大學校園里少數民族大學生的常用語言,使用漢語方言交流在一定程度上存在,少數民族大學生在任意場合、任意時間堅持說普通話的習慣還未養成,堅持說普通話的頻率有待提升。普通話教師要在教學過程中發揮引導、協調、鼓勵和情境營造等方面的作用,努力營造輕松、和諧、開放的氛圍,盡可能為大學生進行人際交往提供有利條件[9]。

4.3 語言習得呈現多向特征

母語為民族語言的少數民族大學生在習得普通話的同時,也在習得當地方言。在響應率和普及率方面,普通話的響應率和普及率最高,本民族語言和當地方言次之,外語水平最弱。

4.4 在普通話習得的影響因素方面

變量 “城鄉分布”“民族”“畢業因素”“母語是否為民族語言”不會對普通話測試水平產生顯著影響。變量“性別”“開始學習普通話的時間”對普通話測試水平具有顯著影響,具體表現為:性別方面,總體上女生的普通話水平好于男生;學習時間方面,從幼兒園、小學到初中,開始學習的時間越早,普通話測試水平達到二級甲等以上水平的概率越大,開始學習的時間越晚,普通話測試在二級乙等以下水平的概率越大。事實證明,四川三州的學生接觸普通話時間較晚,一般是在小學三年級,即使有所接觸,課程數量也極為有限[10]。

5 結束語

綜上所述,普通話習得的目標已經初步實現,但普及目標距離全國平均水平還有差距,高質量推廣普及還任重道遠。為此,筆者建議:一是在校內大力營造說普通話的氛圍,創新方式和形式,將說普通話的要求落實到引人入勝的各種活動中,以民族大學生喜歡的方式營造說普通話的環境氛圍。二是加強對學生使用普通話的監督檢查。建立起由語委統一領導、各職能部門協調配合的過程監督體系,比如教務處負責對教育教學過程中學生使用普通話的情況進行監督;學生工作部門對班級管理、學生活動等過程中學生使用普通話的情況進行監督,后勤管理部門對學生宿舍生活中學生使用普通話的情況進行監督等,引導學生主動自覺使用普通話,讓普通話成為校園用語。三是有針對性提高普通話習得水平。比如盡量在低學段提前開始普通話的學習,教師在平時的普通話教學中多鼓勵男生使用普通話發言,提高他們的普通話水平。