法意并進:臺閣體楷書和草書在明代的發展

文_張穎

中央財經大學

內容提要:大小統一、精巧規整是為“法”,率意而作、抒情達意是為“意”。“臺閣體”楷書和草書分別是明代書法重“法”和重“意”的典型,但二者在明代的發展并不是完全對立、你有我無的關系,而是相互交織和影響的。這兩種書風為明代的書法藝術乃至整個書法藝術史補充了兩種獨特的藝術風格與范式。

明初,由于皇帝的喜好和朝廷對書寫內制、外制的需要,加之開科選士注重考察楷書且務求工整,逐漸形成了風靡當時的“臺閣體”楷書,代表書家有沈度、沈粲等。“臺閣體”楷書是明代書法重“法”的典型。首先,重“法”表現在平衡結體、均勻筆畫,即關注規范性、統一性;其次,“重法”表現在重實用性,要按照既定的規則布置安排,以求易于辨識。雖然“臺閣體”楷書整體風格趨于雍容華貴、整齊劃一,但在師法經典方面比較開放,不局限于學習特定的某位書家,比如有的學趙孟,有的學鐘繇等。

明代中后期,隨著皇權的衰落,以及經濟和市民文化的發展,人們開始追求個性解放,草書興盛起來。此時的草書作品出現了大幅立軸形式,還正式出現了“狂草”一詞。狂放瀟灑的草書風格在明代有了規模化發展,這是明代草書藝術的主要成就之一。明代草書的“尚意”與宋代的“尚意”側重點不同,宋代是在“逸”的大基調上追求變化,而明代求“奇”、尚“態”的特征更突出。明代書家重視自我情感、觀念和獨特風格,求“奇”以彰顯個性。

一、各有千秋:“臺閣體”楷書和草書在明代的應用

雖然“臺閣體”楷書和草書在明代各個階段發展程度不同,但并不是你有我無的關系,明人多根據書寫內容和材料等不同選擇書體:“凡寫字,先看文字宜用何法,如經學文字,必當真書;詩賦之類,行草不妨。”[1]415因此,在“臺閣體”楷書盛行的明初,草書也在抒情達意的領域使用;在草書風靡的明代中后期,“臺閣體”楷書仍在官方公文等實用領域發揮作用。

“臺閣體”楷書在明代屬于官方公文體,是書學銓選制度的主要書體,深入了政治和實用領域:“奏事于皇帝代表了臣下的恭敬,而對民眾則代表了朝廷的尊嚴。”[2]雖然“臺閣體”楷書過度求法的特征與書法在藝術方面的追求大相徑庭,但書法在古代主要用于進行書寫交流,僅將其與書法的藝術性追求相提并論似乎不大合理。從實用性角度來看,“臺閣體”楷書有易于辨認、易成標準、表達敬畏等優勢,用作公文書寫非常合適。

草書在明代更多用于交易應酬和抒情達意的領域。首先,草書更能表達個性和情感,符合文人士大夫的精神追求;其次,草書書寫速度快,受市民階層喜愛,更適合用于應酬和交易。雖然晚明時期部分書家書寫草書存在篆隸基礎不足、盲目效仿時風等問題,但整體而言有很大創新。比如王鐸解決了行草書在寫大字時如何變化的問題,明中后期草書奇肆跌宕的特點突出,以及明代正式出現“狂草”一詞等。

雖然尚法的“臺閣體”楷書和尚意的草書在明代的主要應用領域有所不同,但不完全限于某一領域,二者在明代的發展受當時政治、經濟、文化等影響,無法完全區分。

二、法意并進:“臺閣體”楷書和草書在明代的發展

(一)風興云蒸:明初“臺閣體”楷書的形成

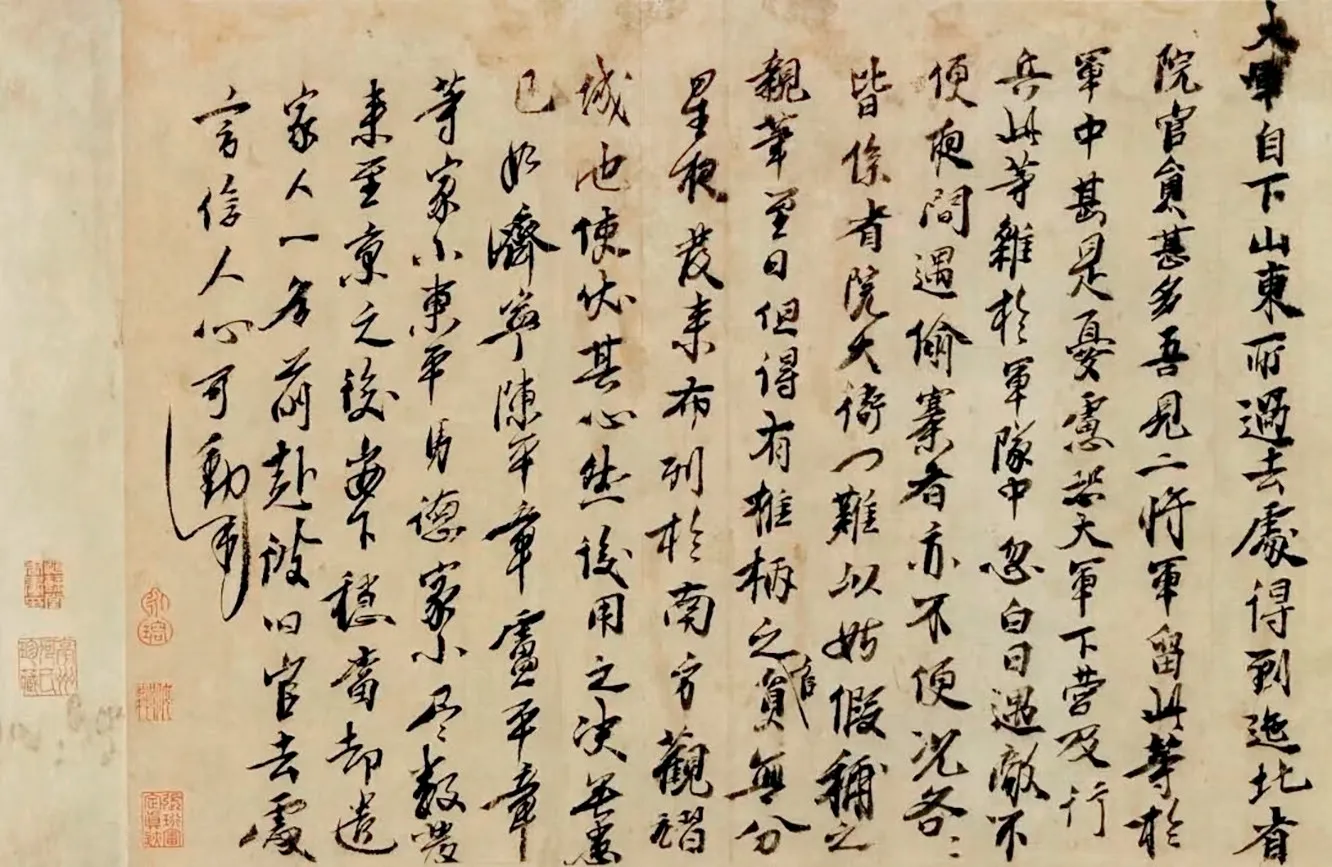

明初皇權至上,開國皇帝朱元璋用“高壓政策”禁錮思想:“寰中士大夫不為君用,是自外其教者,誅其身而沒其家,不為之過。”同時,朱元璋統治時期的洪武七年(1374)始設中書舍人一職,中書舍人可通過科舉考試選拔,也可通過“善書”(在明代初期多指擅長“臺閣體”楷書)被薦舉:“周淵,以能書舉,洪武二十三年任御史。”[3]“善書”成為入仕的捷徑。不過,朱元璋書法“雄強無敵”[1]860,并無“臺閣體”狀(圖1)。他統治時期的宋克、宋璲、宋廣等人的書法多繼承自元人,善多種書體又各有所長:“子山在南臺時,臨川危太樸、饒介之得其傳授,而太樸以教宋璲仲珩、杜環叔循、詹希元孟舉。孟舉少親受業子山之門,介之以教宋克仲溫。而在至正初,揭文安公亦以楷法得名,傳其子汯,其孫樞在洪武中仕為中書舍人,與仲珩、叔循聲名相埒云。”[4]也就是說,此時所謂的“臺閣體”楷書還未正式形成,但“高壓政策”和“以書取仕”已經為“臺閣體”楷書的興起埋下伏筆。

圖1 朱元璋 大軍帖33.7cm×47.4cm北京故宮博物院藏

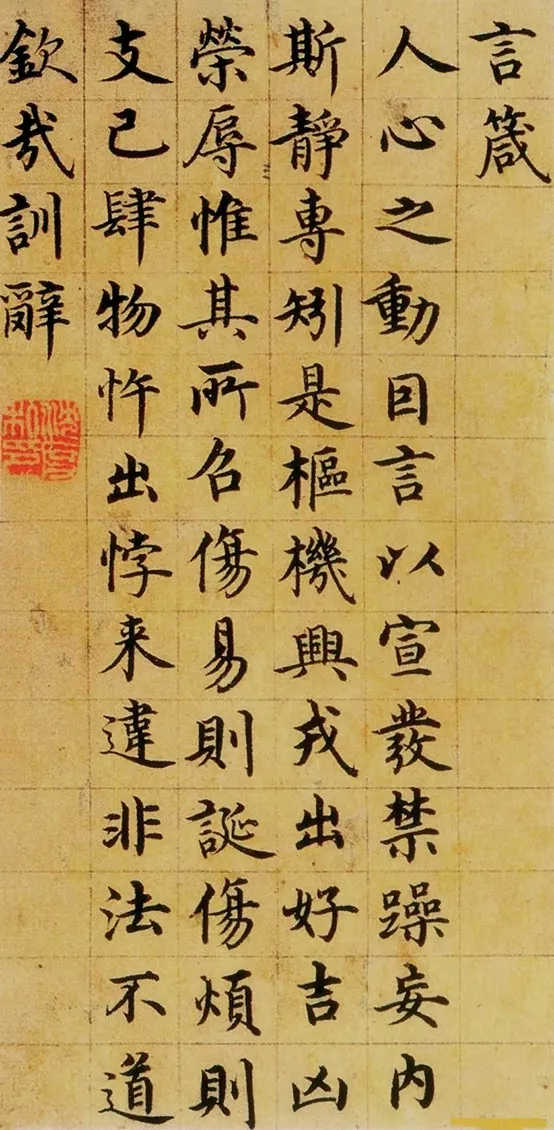

明永樂時期,明成祖朱棣的書法遒逸勁挺,學歐陽詢一路楷書,尤好沈度書法,贊譽沈度為“我朝王羲之”[4]。因此,時人為取得功名,獲得皇帝賞識,熱衷學習沈度書法(圖2),逐漸形成迎合官方審美的“臺閣體”楷書。此后,“臺閣體雖以中書舍人為主體,但卻蔓延至整個朝野,所以臺閣體書法,又并不只限于中書舍人們的書法,還包括當時有影響的宮廷大臣書家。永樂時期的內閣官僚如三楊等的書法亦當屬于臺閣體一類……廣義上說臺閣體即明朝前期宮廷書法的代名詞,其風格多為雍容華麗,并適合了帝王的審美趣味”[5]。我們不能否認“臺閣體”楷書的過度求法對當時書法藝術的多元發展不利,但從整個書法史角度來看,追求法度的“臺閣體”楷書為書法藝術增添了一種獨特的審美范式且在實用領域大放異彩。

圖2 沈度 楷書四箴·言箴29cm×14.5cm北京故宮博物院藏

(二)如日中天:明中后期草書的盛行

明憲宗和明孝宗在位時,皇權削弱,文官集團崛起,行政權幾乎都落入內閣、六部,此時也是書法史上所說的“臺閣體”楷書開始衰落的時期。孝宗對沈度的書法尤其喜愛:“上(孝宗)好寫沈字……嘗命禮部征其子孫,得度四世孫隆,特授中書舍人。”[6]但這也無法讓“臺閣體”楷書繼續風靡當時。可見,帝王的影響會隨皇權的削弱而減弱。

明代中后期,王鐸、傅山、張瑞圖、徐渭、祝允明等人皆善草書,草書盛行一時。此階段草書能興起主要有三個原因:第一,草書在明代中后期有一定社會需求。明中后期手工業、農業、商業發達,市民文化也發展起來,項元汴、王世貞、董其昌等一大批書畫鑒藏家活躍于書壇。由于書畫收藏與交易興起,書寫速度成為書法創作時需要考慮的重要元素,同時,獨創性為收藏者所看重。這使得抒發性情且書寫速度快的草書迅速發展。第二,“臺閣體”楷書逐漸失去影響力。《沈民望書姜堯章續書譜》王世貞跋:“沈民望以一書遇人主,備法從;更百五十年,乃不能與操觚少年爭價,問之,人有不識者。”[7]孫鑛跋:“二沈氏弘治以前天下慕之,弘治末年,語曰:‘杜詩顏字金華酒,海味圍棋《左傳》文。’蓋是時始變顏也。余童時尚聞人說沈,今云或有不識,想吳子然耳。出吳境,即希哲(祝允明)、履吉(王寵)恐亦有不識。”[7]第三,明末出現了反皇權的思想。由于“心學”發展、人們追求個性解放、朝政腐敗等,明末出現了反皇權思想:“今也天下之人怨惡其君。”[8]而這種思想表現在書法上即是釋放性情的草書興盛。

(三)法意并進:“臺閣體”楷書和草書在明代的發展

首先,“臺閣體”楷書和草書在明代的發展相互交織。明初,“臺閣體”楷書風靡之際,也有不少人寫草書,比如明太祖《諭悉聽節制帖》是草書作品,又如“臺閣體”代表書家宋克、宋廣、沈粲等人善草書,解縉善狂草……可見,即使是“臺閣體”楷書盛行時期,草書仍然存在。明代中后期,雖說草書盛行,但“臺閣體”楷書也有一席之地,比如成化年間“臺閣體”代表書家姜立綱的楷書頗受歡迎,明孝宗很喜愛“臺閣體”代表書家沈度的楷書……明中后期“臺閣體”楷書的衰落只是相對于明初而言,并非銷聲匿跡。從主要應用領域來看,“臺閣體”楷書多用于實用領域,而草書多用于抒情達意、應酬等領域。

其次,“臺閣體”楷書和草書在明代的發展相互影響。“臺閣體”楷書和草書在風格、創作用途或觀念等方面有一些不同,這些不同有時可能使二者形成競爭關系,比如實用性與藝術性、重“法”與重“意”的競爭等。一旦有了競爭,就不可避免地會對彼此的發展有影響,但不一定是壞的影響。唐代孫過庭《書譜》云:“草不兼真,殆于專謹;真不通草,殊非翰札。真以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質。”[1]126孫過庭認為楷書和草書不能完全割裂,寫草書不摻雜一些楷書的筆法,容易失去規范法度;寫楷書時不融入一些草書的率意,難稱佳品。既練習端正的楷書又練習率性的草書,這樣讓書家書寫時張弛有度、收放自如。

結語

明代書法的發展會受到當時政治、經濟、文化等的影響,我們無法脫離時代背景單獨研究書法,也無法用單一風格和簡短詞匯概括明代書法全貌。清代書家梁總結的“明尚態”從明代書法的整體風貌來看的確有些道理,但“臺閣體”楷書本身很難說尚“態”,而草書要在抒情達意基礎上追求姿態才更有意義……我們不能把后人對明代書法的概括無區別套用于明代所有書體或書風。正如重“法”的“臺閣體”楷書和尚“意”的草書同時貫穿于整個明代書法發展的脈絡,二者既代表明代楷書和草書的獨特面貌,又作為新的書法風格范式,給明代書法藝術帶來獨特的永恒魅力,使明代書法在中國書法史上擁有不可撼動的地位。