國內中學地理問題式教學研究歷程與實踐展望*

焦 洋 李春艷

(1.北京市通州區教師研修中心, 北京 101100; 2.北京教育學院 數學與科學教育學院, 北京 100044)

一、研究方法

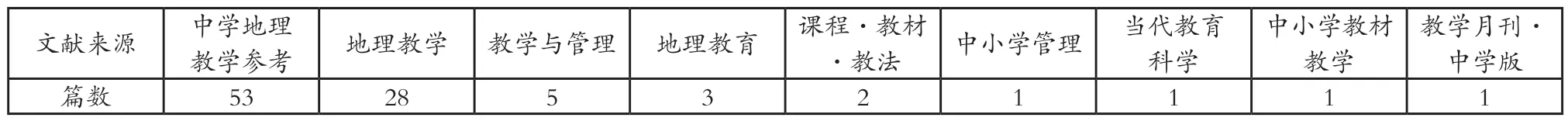

本研究首先以人大復印報刊資料庫為平臺,以“問題式教學”或“PBL”和“地理”為主題詞進行檢索,共檢索出論文17篇。同時,以中國知網北大核心和CSSCI數據庫為平臺,分別在“學術期刊”和“特色期刊”中以“問題式教學”和“地理”以及“PBL”和“地理”為主題詞進行檢索,共檢索出論文99篇。然后,通過閱讀論文題目、摘要及全文,排除重復以及與研究主題關系不密切的文獻,最后得到有代表性的文獻95篇,具體文獻來源如表1所示,文獻發表時間如表2所示。

表1 地理問題式教學95篇文獻來源

表2 地理問題式教學95篇文獻發表年份

二、研究發現

1.地理問題式教學內涵

不同時期地理問題式教學有不同的提法。例如,李金國提到的探究式教學,強調自主探究和合作交流;[1]蘇以松提倡的參與式教學,是一種協作式的教學方式;[2]張彥曉指出,PBL模式是一種基于問題的學習。[3]此外,還有“基于問題的教學”“問題本位教學”等不同的提法,[4]其本質多是基于實用主義解決問題。也有學者提出了素養導向的問題解決意識。[5][6][7]2018年,教育部頒布了《普通高中地理課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課標”),在實施建議中明確倡導問題式教學,指出問題式教學以“問題發現”和“問題解決”為要旨。凡是基于真實問題、開放式問題、尚無現成答案問題的教學,都可視為問題式教學,單元式、項目式、主題式等教學方式,都可用于問題式教學。[8]此后,許多教研人員與一線教師根據新課標進行了相關實踐。例如,董瑞杰強調,在問題創設時要讓學生感受問題、發現問題、提出問題;[9]傅朝紅結合課例,具體闡述了學生是如何提出問題的;[10]高凌宇在初中地理課堂中開展了項目式學習(PBL);[11]付媛媛探討了基于真實情境的主題式教學、基于地理熱點的議題式教學和基于地理實踐的項目式學習;[12]曾呈進還在此基礎上探究了探研式教學。[13]可見,2017年以后的地理問題式教學的本質指向素養導向的問題解決,不僅重視解決問題,還重視發現問題。

2.地理問題式教學目標

李金國認為,探究式教學利于學生在主動探究中獲得知識、發展思維和培養能力。[14]蘇以松認為,參與式教學使學習者能夠深刻領會所學知識,并能將知識運用到實踐中。[15]張彥曉認為,PBL教學模式利于培養學生的創新能力、自主學習能力以及合作能力。[16]胡紅林認為,實施PBL教學利于提升學生的自主探索能力、動手能力和實踐能力。[17]可以看出,2017年以前,地理問題式教學重在各種能力的培養。2016年6月,世界教育創新峰會(WISE)頒布的《面向未來21世紀核心素養培養的全球經驗》報告指出,溝通與合作、信息素養、創造性與問題解決、自我認識與自我調控、批判性思維是排在前五位的學生發展核心素養。隨后,新課標也凝練了地理學科核心素養。地理問題式教學的內涵決定了其是培養學生發展核心素養和學科核心素養的有效手段。教研人員和一線地理教師以此為目標進行了問題式教學實踐與探索。例如,王向東歸納了學生發展核心素養下問題式教學的核心要件;[18]胡啟華將家國情懷、全球視野、可持續發展及合作共贏等理念融入高中地理“主題情境+問題式教學”中;[19]張清蘋引入“百度地圖”,探究了培育四大地理核心素養的具體策略;[20]劉一明探討了問題式教學對培養學生綜合思維、地理實踐力等地理學科核心素養的具體操作路徑。[21]與此同時,有許多地理教師還聚焦于某一具體的地理學科核心素養,探究培養策略。[22][23][24][25]綜上,地理問題式教學的目標重在“能力”“學科核心素養”“學生發展核心素養”的培養,最終目的是落實立德樹人的根本任務。

3.地理問題式教學理論基礎

在95篇文獻中,與“最近發展區”理論相結合的文獻最多,如李金國、張冰娜所作的文章。[26][27]此外,張惠玲認為,問題式教學的理論基礎是建構主義理論和最近發展區理論。[28]曾呈進結合最近發展區理論設計問題鏈,認為學科結構化的理論基礎是認知結構學習理論。[29]趙屹莉認為,創設具體情境體現了“做中學”的教育理論。[30]趙文棟結合具身認知理論,認為高效的學習依賴身體各項感官與環境的互動。[31]任陽結合人本主義學習理論,提煉以學生為中心的高中地理問題式教學策略。[32]姚彩霞以SOLO理論為基礎設計問題式教學的問題鏈。[33]馮志旭從教育哲學、心理學、課程與教學論和現實政策基礎四個方面探討地理問題式教學的理論基礎。[34]詹傳梅基于OBE教育理念,強調“以生為本”設計地理問題式教學。[35]可見,無論從哪一教育理論來看,有效的地理問題式教學均應以學生的學為中心,讓學生全身心參與問題解決的過程,主動建構知識、發展思維和提升素養。

4.地理問題式教學策略

(1)實施步驟

通過研讀文獻可知,2017年以前,地理問題式教學主要以解決問題為目標設計實施步驟。王曉惠提出,高中地理問題式教學分為設置問題創設情境、引導學習自主探究、小組討論合作學習、教師點撥綜合評價四個步驟。[36]有學者在對新課標的解讀中給出了問題式教學的一般流程,包括創設情境、提出與分析地理問題、提出地理解決方案、展示評價四個階段。[37]可以看出,新課標重視學生“問題意識”的培養。此后,一線教師根據新課標要求進行了大量實踐,結合學習內容、學情等設計了本土化的操作模式。徐燕按創設驅動性問題情境、發現并提出問題、合作探究尋找問題解決方案、總結評價拓展延伸四大步驟開展高中地理問題式教學。[38]董瑞杰將地理問題式教學的實施步驟分為:創設情境,提出問題;自主探究,分析問題;合作交流,解決問題;應用遷移,深化問題。[39]

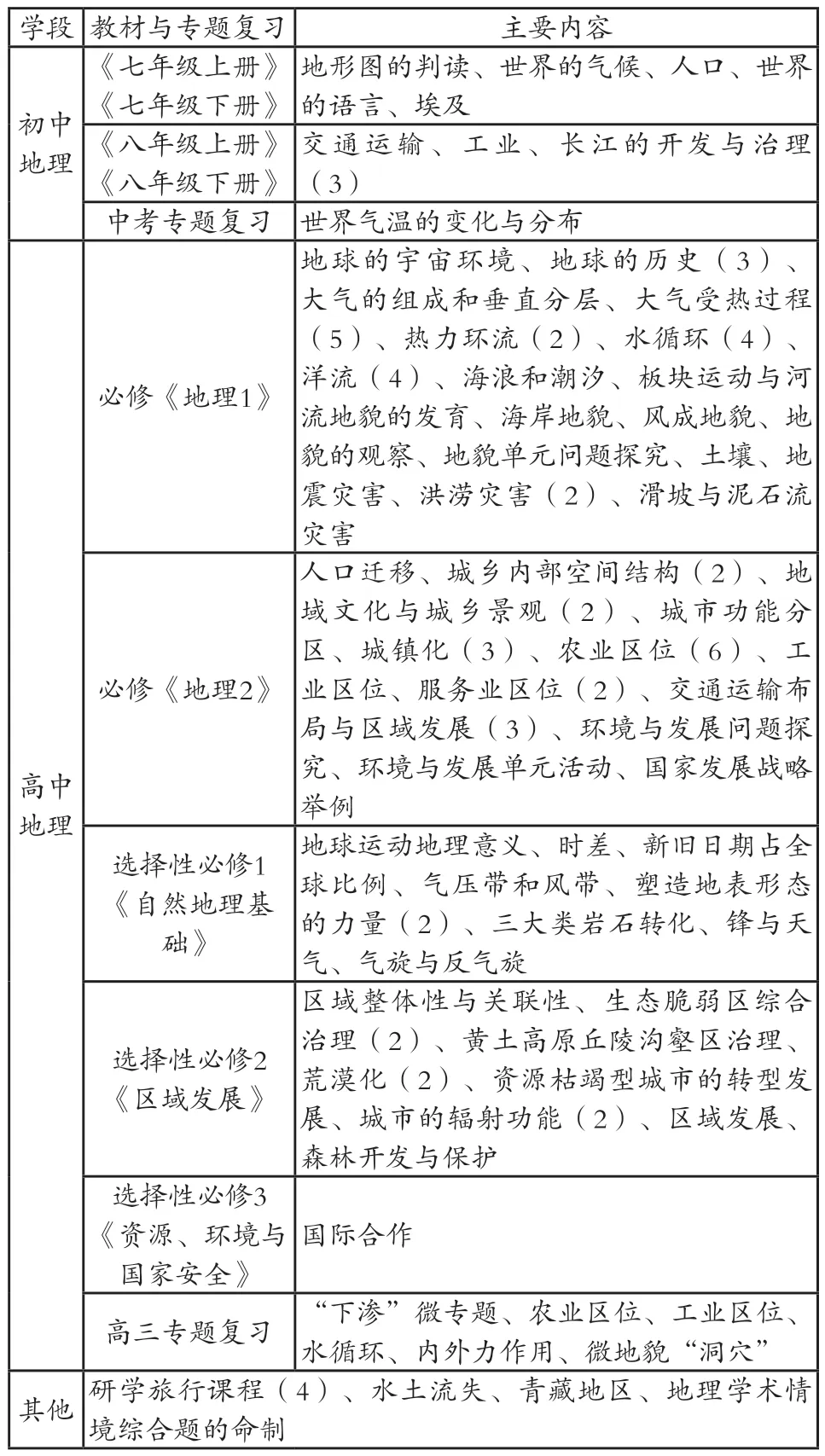

(2)內容選擇

研究發現,近年來地理問題式教學的論文以實踐類為主。文獻涉及的學習內容如表3所示,以高中學段的內容為主。其原因在于高中生的思維水平較高,適宜合作解決真實、復雜的地理問題,并且新課標也明確提倡問題式教學。與地理問題式教學相結合的學習內容多為現實生活中的地理現象(如地域文化與城鄉景觀)、地理過程(如水循環)和區域的綜合分析(如生態脆弱區的綜合治理)等。馮志旭也指出,知識的類型影響教學方式的選擇,抽象的地理現象、復雜的地理過程探索或涉及多維度變化的區域分析較適宜問題式教學,邏輯較強的原理推導或簡單的陳述性知識,不太適宜問題式教學。[40]研究頻次較高的學習內容與現實生活的聯系尤為緊密,如農業區位、大氣受熱過程等。可見,地理學科作為一門自然與人文的交叉學科,開展問題式教學有其獨特的優勢。

表3 地理問題式教學95篇文獻中涉及的學習內容

(3)情境設計

一是情境的類型。新課標指出,情境包括聯系學生日常生活的情境、地理與生產聯系的情境以及地理學術情境。[41]二是情境的特點。王志勇認為,問題情境創設應從教學問題情境轉向生活問題情境,從封閉轉向開放,從起始轉向全程。[42]夏森烈提出,情境的創設應走近學生學習備考的“困”區、日常生活的“領”區、對于生產的“盲”區以及學術模糊的“誤”區。[43]李吉龍認為,創設的情境要真實鮮活、有趣有味、承上啟下。[44]盧曉旭認為,情境設計和問題設計是問題式教學設計的兩大關鍵,可從地理性、生活性、真實性、新異性和問題性五個指標評價情境質量。[45]然而,馮志旭認為,不要為了追求問題情境的完整性而對內容進行生搬硬套,要把握問題情境真實性的尺度。[46]三是如何創設情境。戴何明、陳勝賢結合學術論文創設了學術情境。[47][48]趙屹莉提出了基于地理觀察、地理圖表和地理案例的三種情境。[49]丁波運用古詩詞創設問題情境,[50]胡啟華提倡主題情境,[51]謝恩奇基于典型地理問題式教學設計文本創設情境。[52]李玉華認為,應結合教學內容選擇適宜情境:偏自然內容選擇體驗式情境,偏人文內容選擇生活化情境,教學內容繁雜選擇案例式情境,學生不易感知的內容選擇多媒體情境。[53]可見,地理問題式教學應結合國家需求、課標要求、教學內容和具體學情,從生活、生產和學術三方面創設蘊含地理問題的適切情境。

(4)問題設計

一是問題的特點。不同的學者對地理問題式教學中的問題有不同的理解。例如,董瑞杰認為,不同層次的問題應有不同的特征,如記憶、理解層次的問題要有趣味性,創造層次的問題要具有啟發性和開放性。[54]陳群瑩認為,應設計基礎性問題和挑戰性問題。[55]然而,丁義維提出應設計“大而深”的問題,[56]王俊楠提出應設計具有整合性和邏輯性的“大問題”,[57]趙屹莉認為應圍繞問題設計不同層次的問題鏈,[58]方曉陽探討了提高問題鏈質量的具體措施,[59]尤梅香指出應設計“遞進式”問題鏈和“遷移式”問題鏈。[60]劉筱清、林錦鳳認為,在高三地理復習課中應設置覆蓋若干條內容要求或若干教科書章節,且與實際情境相關聯的“問題”。[61][62]曾呈進認為,中學地理問題式教學中可設置統攝性問題、遞進性問題和關聯性問題。[63]張素娟認為,地理問題式教學的“問題”不是簡單的提問,也不是由細碎問題構成的問題串,而是針對特定內容和整合的知識,體現特定內容結構化和關聯性、學科觀念及學科思想方法的大問題,即“核心問題”。[64]新課標指出,教師要特別關注開放性的問題。[65]

二是如何設計問題。馮志旭提出了三種設計問題的模式:一是從包含核心問題的情境中細化出相互聯系、層層深入的子問題;二是從包含多個問題的大情境中提出對應問題;三是將包含并列多個問題的大情境分解成小情境再提出問題。[66]可見,地理問題式教學應結合學生的認知規律和學習內容特點等,運用多種方法設計問題,并且要注意問題的真實性、趣味性、創新性、啟發性、可控性、綜合性、進階性、適宜性、挑戰性、可操作性、生成性、邏輯性、劣構性和開放性等。

(5)教學評價

2017年以前,地理問題式教學主要對學生的知識水平、能力進行評價。例如張彥曉認為,PBL教學模式應同時對學習過程和學習結果(如知識的掌握情況)進行評價,評價中應將學生自評、互評和教師評價相結合。[67]王曉惠提出,應將學習過程評價和學習結果評價相結合,且要采用開放的評價方式。[68]新課標實施以后,評價的目的是診斷學生素養的發展。例如馬莉莉以發展學生核心素養為目標,強調評價主體、評價方式多元化和評價內容多樣化。[69]周代許指出,目前影響較大的是布魯姆教育目標分類理論,將教育目標分為認知、動作技能和情感三大領域。目前,認知目標分類法在一線教學中廣為應用,思維結構評價是新課標推薦的評價方式,紙筆測試不利于對動作領域和情感領域進行評價。因此,表現性評價是深度學習評價的重要方式,應在評價認知技能的同時對學生的動作技能和情感目標進行評價。[70]可見,地理問題式教學應將表現性評價和終結性評價相結合,通過多元方式對學生的認知、動作技能和情感等方面進行評價。

5.地理問題式教學發展趨勢

謝恩奇以逆向教學設計為基礎,針對指向“教—學—評”一致性的地理問題式教學進行實踐。[71]姚培泰按照“由果溯因”邏輯,進行了基于逆向問題鏈的高中地理問題式教學實踐。[72]陳慶穎探討了鄉村振興國家重大戰略與地理核心素養培養相融合的路徑。[73]陸才穩、周代許等將深度學習與地理問題式教學相融合。[74][75]李磊基于問題式教學進行高中地理STEM教育的實踐探索,[76]任陽、張晶妍基于問題式教學進行大單元教學設計,[77][78]王唐將地理問題式教學應用于線上教學。[79]此外,陸心怡基于問題式教學設計研學旅行課程,[80]基于議題式教學將課程思政融入高中地理教學。[81]可見,結合時代需求、學段、內容和學情,可將地理問題式教學與深度學習、單元式教學、主題式教學、項目式教學、逆向教學設計、研學旅行、線上教學、大單元教學、STEM教育及課程思政等多種內容、方式相融合,探尋新時代高效的中學地理教學方式,落實素養培養,凸顯地理學科育人價值。

三、實踐展望

1.既重視“問題解決”,又重視“問題發現”

在創新定勝負的今天,新想法與思維至關重要。要培育具有國際競爭力的新時代人才,在教學中不僅要培養學生分析問題、解決問題的能力,還要培育其發現問題、提出問題的能力,因為發現問題是解決真實復雜問題的前提。但經研究發現,大多數文獻都是教師向學生提供結構化的問題,只有少數教師讓學生自己提出問題。造成這種現象的原因可能在于,學生思維較發散,提出的問題經常會偏離主題。學生在現實教學中難以主動生成問題,故只能回答教師設計好的問題,在問題解決中促進知識的生成是問題式教學的現狀。[82]張素娟提出,不是所有的問題都需要由學生提出,教師應在深入理解主題單元內容的基礎上提出核心問題,并圍繞核心問題激發學生對問題的進一步追問和探究。[83]可見,如何協調“學生難以提出問題”的現狀與新課標要求之間的矛盾需要進一步探索。

2.提升探究問題和探究活動的質量,促進學生深度學習

曾呈進提出,地理問題式教學應使教學目標化、目標情境化、情境生活化、生活學科化、學科結構化、結構問題化和問題活動化。[84]然而,在探究活動中存在一些問題。例如,教師對探究活動的引導不當,一部分教師過度指導和引導,一部分教師讓學生進行“放羊式”探究;探究活動過多,重點不明;探究主體缺失,探究活動參與面窄;探究性問題思維含量低,探究價值缺失等。[85]鑒于此,教師應精心創設情境,設計問題與活動,在將問題活動化的同時使活動任務化、任務評價化及評價積分化,從而提高地理問題式教學的有效性。王曉晨提出,分組時應遵循“組間同質”“組內異質”的原則,提高學生的團隊協作能力和人際交往能力,促進學生的深度學習。[86]

3.進行單元主題教學或大概念教學,解決探究耗時與課時緊張的矛盾

問題式教學雖是目前提升核心素養、落實立德樹人根本任務的重要手段,但也存在一些問題,如占用課時較多、教學效率低及單元內容或知識目標覆蓋不全等。[87]若在課時緊張的情況下開展地理問題式教學無異于表演作秀,偶爾開展也難以起到立竿見影的教育作用。[88]基于此,可進行單元主題教學或嘗試大概念教學,以達到減負提質的目的。張素娟提倡基于核心概念開展地理問題式教學,[89]李春艷提倡在大概念引領下進行中學地理單元教學設計。[90]

4.融合課程思政,凸顯學科育人價值

地理問題式教學應充分挖掘地理課程中的國情教育和愛國主義教育元素,利用豐富多樣和各具特色的思政資源講好中國故事,激發學生的愛國情感,幫助學生樹立“堅決維護國家主權、安全、發展利益”“綠水青山就是金山銀山”“人與自然是命運共同體”等基本觀念,從而實現為黨育人、為國育才。趙麗霞將“黨的領導”和國家重大發展戰略融入高中地理問題式教學,在落實地理學科核心素養的同時培育學生的家國情懷。[91]