將“整本書閱讀”進行到底

浦笑琰

★《義務教育語文課程標準(2022 年版)》中,將“整本書閱讀”定義為“拓展型學習任務群”,并對閱讀提出了明確的指導和要求。與單篇閱讀相比,“整本書閱讀”意味著文本篇幅更冗長、人物更繁多、情節更錯綜、主題更豐富,這些對于同學們的閱讀實踐來說無疑是難點。下面就以《水滸傳》為例,為初讀長篇小說的你們提供科學有效的閱讀方法。

一、導讀預熱:為你打開一扇門

九年級的同學在此之前或多或少都接觸過《水滸傳》,對小說中幾位重要人物也有所耳聞,所以在翻開書本前,可以先通過影視片段、互聯網資源等簡單瀏覽幾段經典情節,快速拉近與作品之間的距離,捕捉與作品之間的連接點,感受對作品最初的體驗與期待,翻開作品的熱情也就隨之而來。

就章回體小說而言,回目就是窗口。從回目讀起毫無疑問是檢索關鍵信息、了解宏觀框架的有效途徑。在正式閱讀之前,可以快速瀏覽回目并思考:“哪些回目非常特殊,是梁山泊發展的關鍵點?”這樣一來,一部恢弘的作品便呈現出了清晰的結構:從第十八回的易主到第三十九回的小聚義,從第七十回發展壯大的鼎盛時期再到第八十二回全部招安的沒落之始,整條主線在腦海中快速形成了一個有機統一的整體。

二、細讀指導:走一步,再走一步

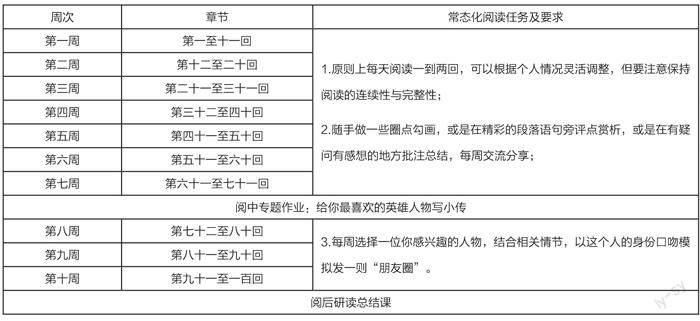

“凡事預則立, 不預則廢。”一份合理的閱讀計劃不僅可以助力養成每日開卷的好習慣,而且可以有效提高閱讀質量(見下頁表)。

三、賞讀品味:那些燦爛的細節

身處初中的同學們的“整本書閱讀”普遍只是停留在了解和記憶主要人物以及故事情節上,至于這部作品好在哪里、為什么好,沒有思考鑒賞的習慣。“賞讀”重在閱讀時能逐步形成欣賞的意識,在細讀的過程中,選取精彩片段品味細節,可以獲得美的熏陶、提高鑒賞能力。

(一)說一說

選擇自己印象深刻的回目或者人物事件,在脫離書本、稿件的情況下,進行口頭復述。要求在規定時間內,復述得盡量完整、充實、生動。在復述的過程中,還可以加入自己的感受或評價。如果是小組合作展開復述,小組成員還可以在傾聽的過程中隨時補充、隨時質疑。短短幾則故事的精彩呈現,能夠潛移默化地培養語言的組織能力和對細節的捕捉能力。

(二)讀一讀

金圣嘆評價《水滸傳》“并無之乎者也等字,一樣人,便還他一樣說話”。可見,《水滸傳》中極具表現力的語言描寫是一大亮點,透過人物的語言,便可窺見人物迥然不同的性格特點,甚至可以把握情節中暗藏的起承轉合。在條件允許的情況下,可以精選幾處對話片段,以小組為單位進行分角色朗讀體會,通過調整語速語調展現人物當下的性格、心理,感受小說中語言描寫的張力。

(三)寫一寫

生動的人物形象是小說的靈魂,《水滸傳》中的人物描寫更是經典傳神、深入人心。“敘一百八人,人有其性情,人有其氣質,人有其形狀,人有其聲口。”例如:魯智深為金氏父女湊盤纏時,自己取出五兩,又向史進借些銀子,史進道:“直甚么,要哥哥還。”便取出了十兩銀子。魯智深又問李忠借,可一見李忠只“摸出二兩來銀子”,魯智深便把銀子“丟還了李忠”。僅是三言兩語綴上幾個動詞,便將三人迥然不同的個性特點呈現了出來,同時輔以對比襯托的手法,更突顯了魯智深仗義疏財、直爽利落的人物性格。除了多人的對比襯托以外,還有對單個人物的細致刻畫。例如:林沖看到娘子被調戲時,剛要下拳痛打,可一見是高衙內,就“先自手軟了”。可心里的怒氣尚未消解,只能“一雙眼睜著瞅那高衙內”。微妙的動作與神態變化正是林沖復雜矛盾心理活動的外在表現,生動地展現了林沖隱忍的性格特點。

另外,作品中還有一些精妙的景物描寫也值得鑒賞學習。比如武松乘著酒興走上景陽岡,讀了印信榜文后,再“回頭看這日色時,漸漸地墜下去了”。此時的日落之景,單用一個“墜”字,便將岡上恐怖悲涼的氣氛渲染得淋漓盡致,襯托出武松惶恐不安的心境,也推動了情節的發展。在閱讀批注的過程中,不僅可以從寫作手法的角度對生動的片段加以鑒賞,還可以在此基礎上綜合運用各種藝術手段展開仿寫練習,將這些藝術手法有意識地運用到自己的寫作實踐中。

(四)找一找

觀看同名的影視作品是同學們熱情度最高的活動,但影視作品在拍攝時會對原著內容進行改編,如果直接看影視劇,容易對原著產生誤解,從而影響閱讀質量。不妨交換一下活動順序,閱讀完相關情節后,再播放影視片段,尋找文本和影視劇的異同,不僅能巧妙利用這些改編部分強化對主要情節的記憶,還能對閱讀的積極性產生意想不到的促進作用。

四、研讀總結:學者先要會疑

“就閱讀而言,短幅作品培養的是一種精巧的思維方式,而長篇作品培養的是一種宏闊復雜的思維方式。”《水滸傳》作為經典名著自有其思想文化的厚度,因此在認真品讀完字面內容之后,還應進一步搭建起深入研讀文本的支架,在閱讀中學會思辨,勇于探究。

(一)箴言偈語見玄機

“偈”,是梵文“偈陀”音譯的簡稱,意譯為“頌”,常用于表達佛理﹑禪機。而《水滸傳》中偈語的出現則暗示了重要人物的人生脈絡。例如:智真長老贈給魯智深的偈子:“遇林而起,遇山而富,遇水而興,遇江而止。”暗示了魯智深命運軌跡中的四個關鍵點。此外,還可以把人物命運的發展作為線索,將其繪制成思維導圖,從整體上把握主要人物的形象,鞏固整合閱讀成果。甚至可以在繪制的過程中,發現個體命運軌跡的相似性,進而尋找出群體命運發展中存在的共性特點,為探究小說的社會環境和思想主旨設下鋪墊。

(二)追根溯源探真意

“環境”作為小說的三要素之一,自然也是閱讀實踐中不容忽視的組成部分。小說中人物和情節的設置與特定歷史時期的社會環境是分不開的。因此,在閱讀文本之余,可以通過多種途徑了解北宋年間的現實風貌,追溯小說情節的源頭,并從宏觀上反觀小說中人物和情節的設置,探究單篇情節傳達的情感態度,把握整本書表達的思想主旨。只有在充分了解歷史背景之后,再去展開理性的思考,才能更全面、更客觀地領會小說的意義。

(三)尋同辨異出真知

整本書的比較閱讀可以從“同一文本中的比較”和“不同文本之間的比較”兩個方向去展開。“同一文本中的比較”可以是人物形象之間的比較,如:“宋江和柴進同樣樂善好施,為何前者能做梁山頭領,后者卻不能?”除此以外,也可以將《水滸傳》與其他幾本名著進行“不同文本之間的比較”,探究不同文本在敘事結構和表現手法上的異同。當然,比較閱讀本身并不局限于對比兩者之間的“異”,找尋相似點也是不錯的選擇,比如:“林沖、武松、宋江三人為什么要上梁山?三人上梁山的原因有什么相似之處?”比較閱讀可以有效提升閱讀的質感,在同中求異、異中求同的過程中,提高整體認知能力,加深對作品的理解。

整本書閱讀離不開科學有效的閱讀實踐和極具創造力的閱讀活動,只有這樣才能真正感受到作品原汁原味的魅力,讓終身閱讀的種子在沉浸式閱讀體驗中落地生根!