社區老年人醫護康養一體化服務需求KANO屬性及影響因素分析

付佑興,成 霞,劉嘉洋,林 琳

(1.成都醫學院護理學院,四川 成都 610500;2.成都醫學院老年健康學院/四川養老與老年健康協同創新中心,四川 成都 610500;3.成都市第八人民醫院,四川 成都 610500)

據第七次全國人口普查結果顯示,我國60歲及65歲以上人口占比分別為18.7%和13.5%,人口老齡化程度繼續加深,我國即將進入深度老齡化社會[1]。隨著家庭養老功能的削弱,傳統養老模式已不能滿足現有老年人的養老需求,新時代呼喚多元化、社會化、高質量的養老服務體系[2]。由于老年人復雜的個體化差異,如何準確識別老年人醫療、護理、康復、養老等服務需求是提升老年人生活質量、實現健康老齡化的關鍵。但目前大部分養老需求調查僅停留在需求表面[3,4],且將服務需求整體化、簡單化,未對老年人的養老需求做出深度剖析和程度劃分。1984年,東京理工大學教授狩野紀昭創立了KANO模型[5],并將其用于需求分類和優先排序,以分析用戶需求對滿意度的影響,該模型近幾年被用于醫療衛生行業,以一種全新的視角重新詮釋了需求分類的重要性[6]。基于此,本研究從社區老年人養老服務需求視角出發,利用改進KANO模型識別社區老年人醫護康養一體化服務需求屬性,并分析影響因素,以期為政府及相關機構制定養老服務政策提供依據。

1 對象與方法

1.1 調查對象

2022年11月-2023年2月,采用便利抽樣法,選取成都市成華區、武侯區、青羊區、新都區4個城區內606名社區老年人作為調查對象。納入標準:①年齡≥60歲;②在本地居住時間>6個月;③溝通交流無障礙,能自行或在研究者的指導下完成問卷;④同意并自愿參與本研究。排除標準:①有認知障礙或嚴重精神心理疾病;②有語言功能障礙或聽力損傷。

1.2 調查方法

1.2.1 研究工具

①一般資料調查表:主要包括性別、年齡、婚姻狀況、文化程度、經濟來源、月收入、居住情況、子女個數、是否患慢性病、醫護康養一體化服務的認知程度和參與意愿等。②社會支持量表(SSRS):該量表由肖水源[7]于1987年編制,包含3個維度、10個條目,得分越高代表社會支持水平越高,該量表具有良好的信效度。本研究將社會支持水平分成3個層次:低水平(<21分)、中等水平(21~30分)和高水平(≥31分)。③社區老年人醫護康養一體化服務需求問卷:以改進KANO模型為理論基礎,在文獻回顧、課題組討論及專家函詢的基礎上自行設計。該問卷包括醫療/護理服務、生活照料服務、健康教育服務、心理與精神需求服務、社會支持服務、康復服務6個維度,共計43個條目。正向條目Cronbachα系數為0.963;反向條目Cronbachα系數為0.977;條目水平內容效度指數(I-CVI)為0.875~1,全體一致S-CVI為0.833,平均S-CVI為0.987,表明該問卷信效度良好。

1.2.2 研究方法——改進KANO模型

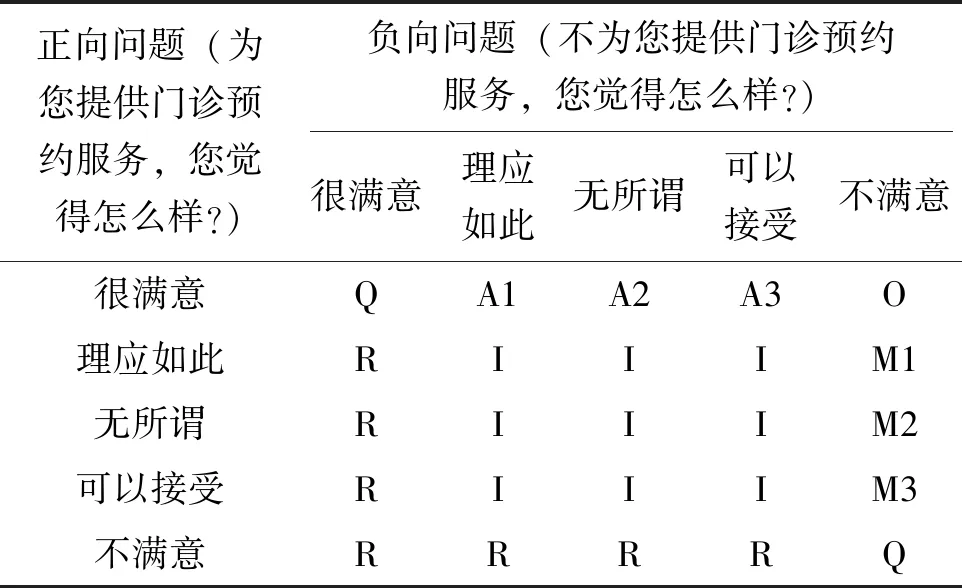

傳統KANO模型將服務需求劃分為5類:必備型需求(M)、期望型需求(O)、魅力型需求(A)、無差異型需求(I)、反向型需求(R),根據正反向問題配對回答,實現需求屬性劃分,并以出現頻率最高的屬性作為該項服務的KANO屬性[8]。隨著該模型在多個領域內的應用,Shahin等[9]在傳統KANO模型的基礎上將其改進為9種,以區分相同屬性內服務的差異性,并根據需求屬性的劃分呈現出“M1>M2>M3>O>A3>A2>A1>I”的趨勢,見表1。

表1 改進KANO模型需求屬性問卷

1.3 質量控制

采用統一培訓合格的調研員以面對面、一問一答的形式進行問卷調查,嚴格按照納排標準選擇調查對象,調查開始前調研員先向調查對象介紹問卷的目的及意義,獲取調查對象的同意與配合后逐項作答,問卷當場發放,當場收回。本次調查共發放問卷650份,回收有效問卷606份,有效回收率93.2%。

1.4 統計學方法

采用Excel 2010進行數據錄入,運用SPSS 26.0進行統計學處理。對服從正態分布的計量資料采用均數±標準差進行描述,若不服從正態分布則用中位數、四分位數進行描述;定性資料采用頻數和百分比進行描述。單因素分析采用t檢驗或方差分析,社區老年人醫護康養一體化服務需求影響因素采用多元線性逐步回歸分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 社區老年人一般資料

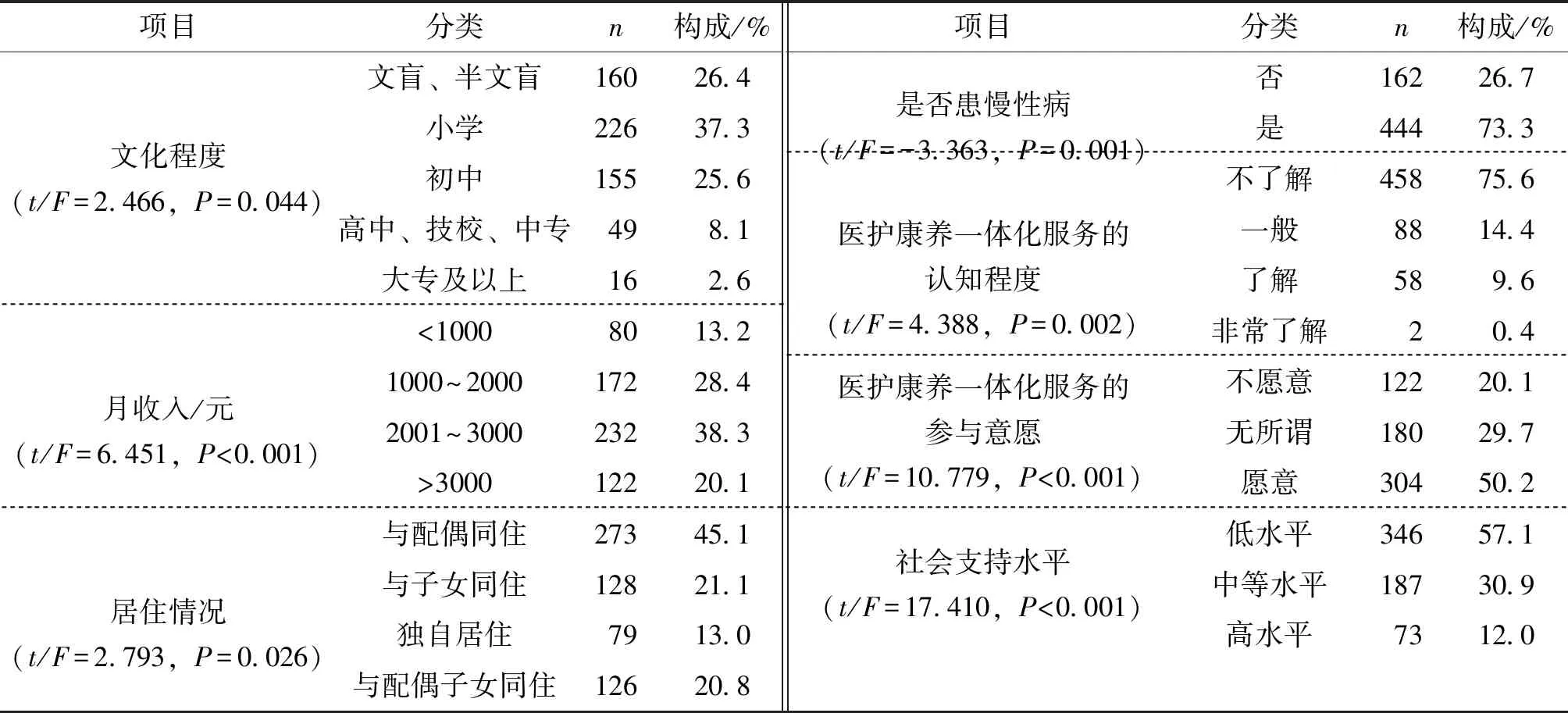

606名調查對象中,女性431人(71.1%),男性175人(28.9%);70歲及以上的老年人255人(42.1%);婚姻狀態為已婚有老伴的439人(72.4%);文化程度為小學的226人(37.3%);經濟來源為社保的366人(60.4%);月收入為2001~3000元的232人(38.3%);與配偶同住的老年人273人(45.0%);子女個數為1個的老年人220人(36.3%);有444名(73.3%)老年人患有慢性病;有458名(75.6%)老年人表示不了解醫護康養一體化服務,有304名(50.2%)老年人表示愿意參與醫護康養一體化服務;社會支持水平為低水平的老年人有346人(57.1%)。

2.2 社區老年人醫護康養一體化服務需求KANO屬性

結果顯示,43項醫護康養一體化服務中劃分出5項必備型需求,20項期望型需求,9項魅力型需求和9項無差異型需求。見表2。

表2 社區老年人醫護康養一體化服務需求KANO屬性劃分(n=606)

2.3 社區老年人醫護康養一體化服務需求單因素分析

單因素分析結果顯示,不同文化程度、月收入、居住情況、是否患慢性病、醫護康養一體化服務的認知程度及參與意愿、社會支持水平的社區老年人服務需求比較,差異有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 社區老年人醫護康養一體化服務需求單因素分析

2.4 社區老年人醫護康養一體化服務需求多因素分析

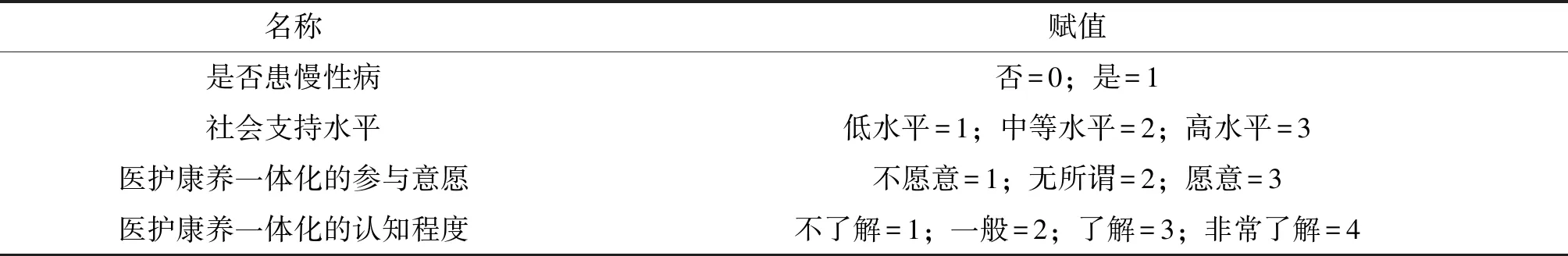

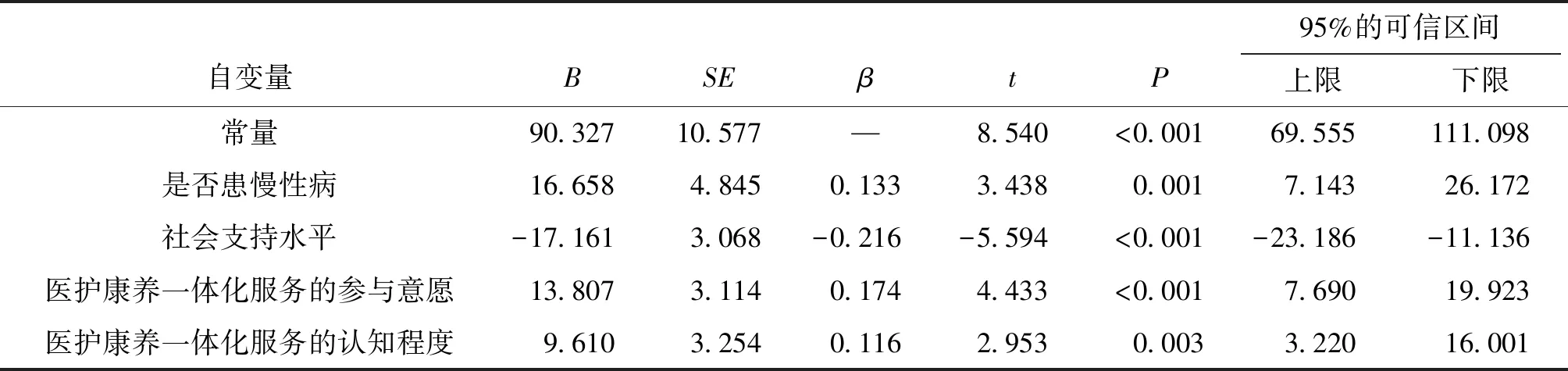

利用改進KANO模型對各需求屬性賦值:M1=7、M2=6、M3=5、O=4、A3=3、A2=2、A1=1、I=0,以醫護康養一體化服務需求屬性總分為因變量,將單因素分析中有統計學意義的自變量納入多元線性逐步回歸分析。結果顯示,是否患慢性病、社會支持水平、醫護康養一體化的認知程度和參與意愿均可影響社區老年人的服務需求(R2=0.135,調整后R2=0.126;F=15.518;P<0.001)。見表4、表5。

表4 變量賦值情況

表5 社區老年人醫護康養一體化服務需求多元線性逐步回歸分析

3 討論

3.1 社區老年人醫護康養一體化服務需求總體情況

調查結果顯示,除9項無差異型需求外,社區老年人對余下34項醫護康養一體化服務均有一定需求,其中期望型需求占58.8%,魅力型需求占26.5%,必備型需求占14.7%,社區老年人對醫護康養一體化服務具有“高期待,低依賴”的特點。較其他同類研究[10,11],本研究期望型需求占比較高,而必備型需求占比較低,究其原因:本研究的調查對象大部分為能自主活動的社區老年人,相較于養老機構的老年人,他們的自理能力更強。除此之外,成都市老年人受“養兒防老”等傳統觀念的影響,認為家庭才是照顧承擔的主體,因此對公共養老服務沒有過高的要求。

3.2 社區老年人醫護康養一體化服務需求KANO屬性分析

必備型需求是老年人最為依賴的服務,理應優先滿足,本研究中必備型需求包括健康體檢、慢性病隨訪、長期護理保險、老年供餐服務和尊嚴與隱私維護,與陳露等[12]調查結果相似。隨著我國醫療衛生水平的提升,老年人的生存期也在不斷延長,再加上少子化、老齡化等一系列原因,使老年人增加了對健康體檢、慢性病隨訪和長期護理保險等服務的依賴。“民以食為天”,對老年人來說更是如此,在生活照料服務中老年供餐服務的需求最高,這也符合馬斯洛需求層次理論即優先滿足低層次需求。除此之外,老年人還特別注重尊嚴與隱私維護,提示社區機構在為老年人提供服務時應避免隱私泄露。期望型需求包含有“想要,渴望”的含義,本研究中期望型需求主要分布于康復服務和醫療/護理服務,與其他調查結果類似[13,14]。究其原因:一方面是因為老年人機體功能退化,慢性病多發,使老年人增加了對基本醫療服務的需求;另一方面,老年人所患疾病多為常見病,這些疾病在社區醫療機構就能得到診治,且社區醫療機構就近方便、等待時間短,因此大部分老年人期望在社區獲得此類服務。魅力型需求的提供會讓老年人感到“驚喜”,是提升服務滿意度的優勢性需求,本研究發現聊天解悶、結交同齡朋友等心理與社會支持服務可以豐富老年人的生活,減少其抑郁、孤獨等不良情緒,有利于提升老年人的幸福感,同時也反映了老年人在低層次需求滿足的前提下,對心理、精神、社會等高層次需求的延伸。

3.3 社區老年人醫護康養一體化服務需求影響因素分析

3.3.1 是否患慢性病和社會支持水平是社區老年人醫護康養一體化服務需求的影響因素

本研究結果提示,患慢性病、社會支持水平低的老年人對醫護康養一體化服務的需求更強烈。本次調查中慢性病患者占73.3%,與其他年齡段相比,老年慢性病患者面臨更大的疾病負擔與日常生活負擔[15],且慢性病具有“病程長、治愈難”等特點,需要長期監測與隨訪,因此慢性病患者對醫護康養一體化服務需求較高。此外,本研究還發現社會支持水平越低的老年人對醫護康養一體化服務需求程度越高,原因可能在于這部分老年人子女較少且未和子女同住,對家庭養老的依賴程度更低,他們也會更多地關注和思考養老問題,因此需求程度相對更高一些。

3.3.2 醫護康養一體化服務的認知程度及參與意愿是社區老年人服務需求的影響因素

研究結果提示,認知程度越高、參與意愿越強的老年人對醫護康養一體化服務的需求越大。相關研究表明[16],醫養結合模式的發展與老年人的認知程度密切相關,老年人對醫養結合服務的意義、作用不了解,將直接影響老年人對醫養結合服務的需求程度。本次調查發現,社區老年人對醫護康養一體化服務的認知程度普遍偏低,可見成都市近幾年雖大力推廣醫養結合試點工作,但也存在宣傳不充分不徹底的弊端,意味著醫護康養一體化服務的宣傳任務依然艱巨。

4 建議

4.1 保障必備型需求,完善并創新期待型需求和魅力型需求

政府及社區機構在提供醫護康養一體化服務時須制訂完善的服務策略,應從老年人服務需求屬性出發,遵循“必備型需求>期望型需求>魅力型需求”的原則[10]。首先,優先保障必備型需求的提供,如:定期組織健康體檢、開設社區老年食堂等,盡可能降低老年人的不滿意度。其次,完善期望型需求,期望型需求是提升滿意度的關鍵,提示在提供養老服務時應重視老年人醫療、護理及康復等基本醫療需求的滿足。最后,魅力型需求應得到創新與發展,建議社區機構與非營利性組織或志愿者團隊合作,定期組織老年人開展交友、文藝等活動,以提高其心理健康水平。

4.2 堅持開展養老評估工作,構建有區域特色的醫護康養一體化服務體系

老年人由于生理、心理和社會支持水平的不同,即使對同一服務,也有著不同的需求程度,所以開展養老評估工作是醫護康養一體化服務精準實施的第一步[17]。政府及有關部門在開展醫護康養一體化服務之前,應先對各區域內的老年人開展評估工作,根據老年人的慢性病患病情況和社會支持水平,科學地預測養老需求的發展趨勢,從而構建有區域特色的醫護康養一體化服務體系。隨著時間的推移,老年人的服務需求可能會發生變化,可能會出現“心理與精神需求服務>醫療/護理服務”的情況,因此適時調整服務的優先滿足策略,也是政府及有關部門需要考慮的一個重要方面。

4.3 加強醫護康養一體化服務宣傳工作,改善老年人的醫養觀念

醫護康養一體化服務作為一種新型養老模式,其推廣與發展離不開宣傳。調查結果提示,有75.6%的老年人不了解醫護康養一體化服務。老年人由于經濟水平、生活環境、信息獲取能力的不同,會導致其對醫養結合服務的理解存在偏差[18]。建議政府及相關部門通過多種渠道提升老年人對醫養知識的獲取能力,一方面,可借助互聯網、大數據等新興媒介拍攝宣傳視頻、建立公眾號,以老年人喜聞樂見的方式,大力宣傳并普及醫護康養一體化服務;另一方面,須建立社區宣傳隊伍,將宣傳工作下放到基層落實到個人,對老年人關心的問題展開詳細介紹,致力于打消老年人的顧慮,以改善老年人的醫養觀念。