例談建構思維的培養措施

孫彩紅

學習不僅是知識的學習,更重要的是學習方法的獲得.這就要求學生擯棄死記硬背的學習方式,在現有的學習條件下實現自我發現與知識的構建.因此,真正有意義的學習是在以學生為中心的基礎上,鼓勵學生主動發現、探索與建構新知的過程.建構主義作為認知心理學派中的一個分支,是當前教育改革的理論基礎之一.它對培養學生的學習能力與創新能力具有重要作用.

從建構主義觀的層面來看,學習的目的不僅在于理解知識,更在于對新知的觀察、分析、檢驗與批判等[1].學生建構新知需經歷同化與順應兩個階段.因此,我們可將學生原有的認知結構作為新知形成的起點,讓學生將新知內化到原有認知中,協同建構出新的認知結構.

高中數學建構教學是以建構主義理論為基礎,將教學內容、方法、過程等看成一個整體,以建構思維的培養與運用為核心,踐行知識與能力互相轉化的過程[2].為了有效培養學生的建構思維,促進學生綜合能力的發展,筆者以不等式問題的探究為例,談一些自己的看法.

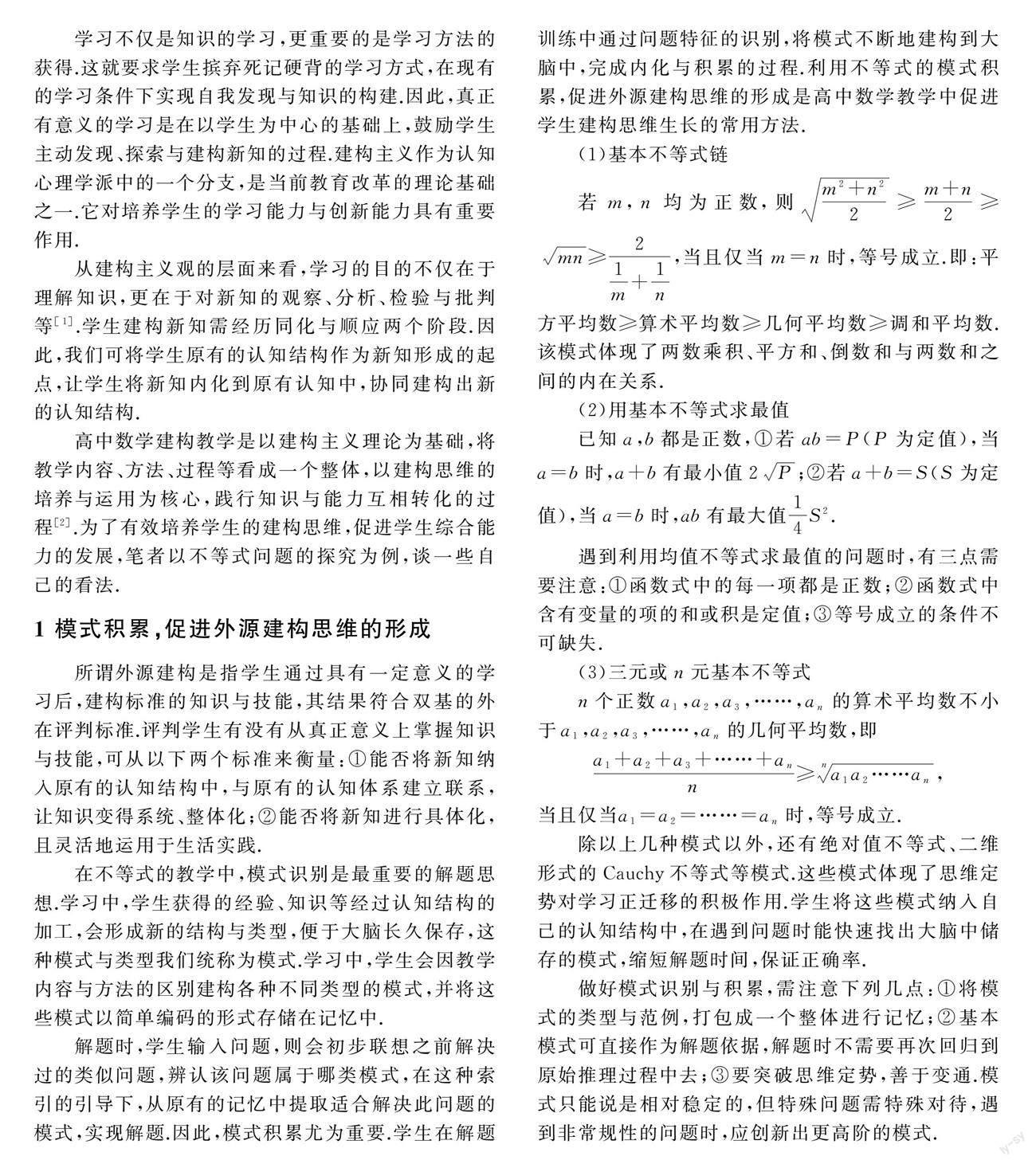

1 模式積累,促進外源建構思維的形成

所謂外源建構是指學生通過具有一定意義的學習后,建構標準的知識與技能,其結果符合雙基的外在評判標準.評判學生有沒有從真正意義上掌握知識與技能,可從以下兩個標準來衡量:①能否將新知納入原有的認知結構中,與原有的認知體系建立聯系,讓知識變得系統、整體化;②能否將新知進行具體化,且靈活地運用于生活實踐.

在不等式的教學中,模式識別是最重要的解題思想.學習中,學生獲得的經驗、知識等經過認知結構的加工,會形成新的結構與類型,便于大腦長久保存,這種模式與類型我們統稱為模式.學習中,學生會因教學內容與方法的區別建構各種不同類型的模式,并將這些模式以簡單編碼的形式存儲在記憶中.

解題時,學生輸入問題,則會初步聯想之前解決過的類似問題,辨認該問題屬于哪類模式,在這種索引的引導下,從原有的記憶中提取適合解決此問題的模式,實現解題.因此,模式積累尤為重要.學生在解題訓練中通過問題特征的識別,將模式不斷地建構到大腦中,完成內化與積累的過程.利用不等式的模式積累,促進外源建構思維的形成是高中數學教學中促進學生建構思維生長的常用方法.

3 模式質疑,促進內源建構思維的形成

內源建構思維主要是指學生在實驗、分析或推理(合情或邏輯)中,實現概念或命題的再發現.每個學生都有獨特的個性特征,在對知識的概括、總結與提煉中,其思維活動與形成的數學思想方法均存在著一定的差異性.為此,新課標一再強調要張揚學生的個性,讓學生在有意義的學習中,獲得扎實的數學能力.而外源建構思維與辨證建構思維又有著千絲萬縷的內部聯系.因此,學生個性的發展與能力的提升需內源建構思維的支撐.

案例2 若0<xi,i=1,2,3,∑3i=1xi=1,則1x21+1+1x22+1+1x23+1≤2710.

證明:對任意0<x<1,則有1x2+1≤2750(2-x),等價于x-132x-43≤0成立,當且僅當x=13時,等號成立.所以1x21+1+1x22+1+1x23+1≤2750[6-(x1+x2+x3)]=2710.

證明過程中的輔助命題“對任意0<x<1,則有1x2+1≤2750(2-x)”,給學生帶來了新的認知沖突,并產生以下疑問:這個解題思路是從哪兒來的?有沒有規律可循?能否能作為常規使用?等等.

學源于思,而思又來自于疑.質疑是推動思維進步的基本條件,也是學習者產生探索欲的標志.學生在認知沖突中,不斷提出質疑,解決質疑,從而獲得新的結論.鑒于此,教學中,教師應不斷設置能引起學生認知沖突的懸念,以激活學生的探索欲,讓學生在質疑與探究中充分發揮自己的個性特性,形成良好的個性認識[3].

建構思維的培養能將學生引入更為寬闊的領域,體驗學習帶來的樂趣,達到優化并整合學生原有認知結構的效果.而模式的積累、直觀與創新對建構思維的形成與發展具有舉足輕重的作用.因此,教師應在教學的每一個環節有意識地培養學生的建構思維,鼓勵學生勤積累、敢質疑、勇創新,使得建構思維成為激勵學生主動探索與發現的動力.

參考文獻:

[1]楊翠蓉,周成軍.布魯納的“認知發現說”與建構主義學習理論的比較研究[J].蘇州教育學院學報,2004(2):27-31.

[2]鄭毓信,梁貫成.認知科學建構主義與數學教育[M].上海:上海教育出版社,2002.

[3]馬復.設計合理的數學教學[M].北京:高等教育出版社,2003.