基于Web of Science的國際可持續時尚知識圖譜研究

王鵬飛 孫玥

摘 要: 近年來,國際可持續時尚研究飛速發展,已逐漸成為時尚領域的重要研究方向。通過文獻計量和網絡合作分析等研究方法,對Web of Science核心數據合集該領域研究的1306篇文獻進行數據挖掘與規范化處理,系統地梳理與分析該領域的研究現狀、關注熱點和研究前沿等。研究發現:21世紀以來,國際可持續時尚研究呈穩步增長態勢,大致經歷了起步萌芽期、波動發展期和迅速爆發期3個階段;尤其是2018年以后,該領域受到學者廣泛關注。中國、韓國和歐美等高校和科研機構在該領域具備很強的競爭力,高發文量國家之間合作網絡比較緊密。樣本數據中,405個機構參與該領域研究,但相互之間合作較少,較為單一和分散,因此合作空間還有待提升。我國學者發表的文獻數量不僅居于前列,而且文獻質量也有較高的影響力。關鍵詞共現和中心度分析結果表明:慢時尚、可持續性、綠色生態和可持續供應鏈等是該領域的研究熱點,而綠色消費、循環時尚、慢時尚和數字技術下的可持續時尚等主題已成為該領域的研究前沿。

關鍵詞: 可持續時尚;知識圖譜;文獻計量;時尚紡織品;供應鏈

中圖分類號: F426.86

文獻標志碼: A

文章編號: 1673-3851(2023) 06-0341-12

Research on international sustainable fashion knowledge graphmapping: Based

on Web of Science

WANG? Pengfeia, SUN? Yueb

(a.School of Economics and Management; b.School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract:? In recent years, international sustainable fashion research has developed rapidly, gradually becoming an important development direction in the fashion field. In this paper, through bibliometrics and network cooperation analysis and other research methods, data mining and normalization of the 1,306 Web of Science core data collection documents in this field are carried out, and the research status, hot spots and research fronts in this field are systematically sorted out and analyzed. The study found that international sustainable fashion research has been steadily growing since the beginning of the 21st century, roughly going through three stages: the nascent period, the fluctuating development period and the rapid explosion period; especially after 2018, the field has received wide attention from scholars. Universities and research institutions in China, South Korea, Europe and the United States are highly competitive in this field, and there is a relatively close network of cooperation among high publication countries. The 405 institutions in the sample data are involved in research in this field, but the collaboration among them is few, homogeneous and fragmented, so there is room to improve the cooperation. The number of publications by Chinese scholars is not only among the highest, but the quality of the literature is also highly influential. Keyword co-occurrence and centrality analyses show that slow fashion, sustainability, green ecology and sustainable supply chains are research hotspots in the field, while themes such as green consumption, circular fashion, slow fashion and sustainable fashion under digital technology have become the frontiers of research in the field.

Key words: sustainable fashion; knowledge mapping; bibliometric research; fashion textiles; supply chain

“可持續時尚”概念首先是由美國學者Carson[1]提出。1992年,在聯合國環境與發展會議上,“綠色問題”正式進入了時尚和紡織品出版物之中。自20世紀末開始,可持續時尚的研究逐漸受到人們關注,包括旨在提高現有業務資源效率的技術項目,以及從根本上重新構想時尚系統的方式等[2]。2019年底全球爆發新冠肺炎疫情,使人們更加關注和反思人與自然的和諧發展方式,包括時尚發展對自然、生態和社會造成的負面影響,強調時尚與自然的關系實質就是人與自然的關系,倡導人類在時尚與自然之間尋找共同發展的平衡點,讓時尚發揮其特有的創造力,在自然中塑造可持續發展的空間[3-5]。

學術界對該領域的研究主要體現在新技術應用、新材料研發、商業可持續性和多元文化融合等方面。Biswas等[6]從新技術與時尚應用相結合的角度,研究形狀記憶材料在3D打印的基礎上,實現4D打印在可穿戴智能紡織品和時尚用品的設計。Hildebrandt等[7]和Liu等[8]從新材料應用的角度,尋求時尚界皮革用品原材料和微纖維污染的替代方案,探索基于天然纖維、生物基聚合物、微生物纖維素和真菌菌絲的復合產品,以減少對環境的負面影響。Wong等[9]從商業可持續性角度,分析組織能力、環境能力和經濟能力對時尚紡織品行業的影響,提出重新想象、重新設計、再利用、再循環和減少污染等措施對該領域的重要性。Sen[10]、Lo等[11]和Shen等[12]從時尚產業供應鏈的角度,結合跨國企業實際案例,強調可持續時尚已經成為國際產業界、時尚界共同的話題和時尚行業新的風向標。相比較發現,以往研究較少梳理21世紀以來國際可持續時尚的文獻,因此本文以21世紀以來國際可持續時尚研究文獻為樣本數據,借助文獻引文數據分析軟件HistCite、陳超美博士等開發的可視化圖譜軟件CiteSpace和Netbeans平臺開發的復雜網絡分析軟件Gephi,對該領域的研究文獻進行關鍵詞分析、高頻詞時區劃分、熱點詞聚類和突現詞辨析,梳理國際可持續時尚領域研究的進展和動態,對于指導國內該領域的研究和實踐具有積極意義。

一、研究設計

(一)數據來源與處理

以“sustainable fashion(可持續時尚)”“green fashion(綠色時尚)”“cycle fashion(循環時尚)”“eco-fashion(生態時尚)”和“slow fashion(慢時尚)”等[13-14]作為主題詞,在Web of Science核心合集數據中進行檢索,然后將得到結果進行組合篩選。檢索的文獻時間范圍為2000—2021年,文獻類型設置為“article” 和“review”,通過以上操作,并對文獻的標題、摘要和研究內容進行選擇、查重和刪重等處理,最終得到與本主題相符的1306篇樣本文獻(檢索截止時間為2021年11月15日)。

(二)研究方法與工具

本研究以可持續時尚主題文獻為研究對象。首先,對收集的文獻進行基本特征分析,以獲得上述文獻的基礎數據和發展趨勢。然后運用科學知識圖譜軟件CiteSpace和復雜網絡分析軟件Gehpi等,展示該領域的核心作者、文獻互引、學科分布等信息,并重點對文獻共被引網絡以及關鍵詞共現網絡進行可視化分析。結合文獻內容對可視化結果進行研究,通過分析樣本數據,并以可視化圖形的方式呈獻,可以幫助得出該領域的研究熱點與發展脈絡,進而探討未來的研究方向及發展趨勢。運用Gephi計算節點、各節點的連線和相對距離體現關聯關系緊密度,可以直觀了解組織合作的發展動態等。選擇CiteSpace網絡節點關聯強度Cosine,生成關鍵詞等知識圖譜,整理出當前國際數字經濟上該研究領域的核心力量,通過關鍵詞統計及聚類圖譜分析該領域的研究熱點,并探究該領域的研究前沿[15]。

二、國際可持續時尚研究的基本特征

(一)研究發展階段劃分

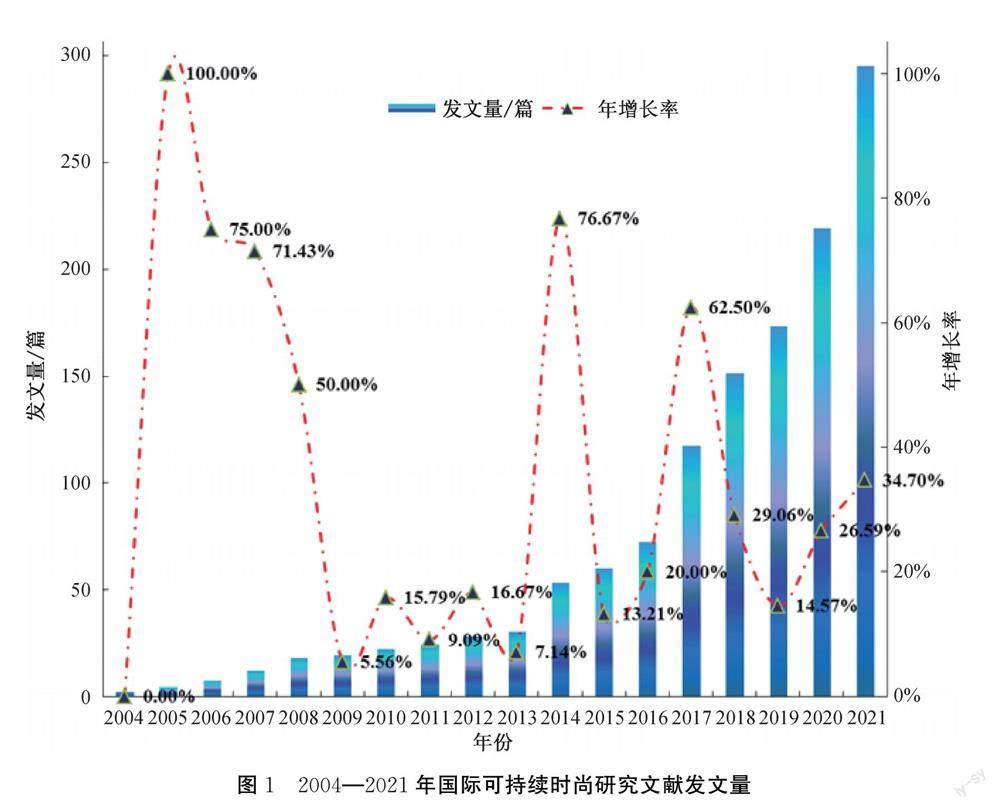

通過對1306篇樣本數據進行分析,發現雖然檢索時間范圍設置為2000—2021年,但是2000—2003年沒有符合要求的文獻,因此樣本研究的時間年份選擇2004年開始。從總體趨勢看,21世紀以來該領域國際文獻發表數量呈逐年上升勢態,文獻的年發文量及增長率見圖 1。

由圖1可知,在時間跨度上,文獻的總體發展大致可以分為3個階段,第一階段是2004—2009年,這也是可持續時尚領域發展的萌芽期,部分學者對此有初步探索,每年發表的文獻數量比較少。第二階段是2010—2016年,屬于波動增長期。隨著新材料、新技術和多元化元素的融合,國際可持續時尚研究有所發展,此階段文獻年增長率波動比較大,2016年發文量最多,達到72篇。第三階段是2017—2021年,該領域的國際研究進入迅速爆發期。大量研究人員投身這一領域,文獻發表數量增長明顯。其中2021年發表論文的數量為295篇,是2004年發文量的147.50倍,年均增長率達到34.89%。

通過對上述階段轉折點分析發現:2015年,聯合國可持續發展峰會正式通過《變革我們的世界—2030年可持續發展議程》,以指導全球未來十五年的可持續發展目標。到2016年,G20杭州峰會將上述目標落在實處,制定《二十國集團落實2030年可持續發展議程行動計劃》,在此框架中,G20承諾將加強可持續發展政策協調,提倡各國將自身合作與全球落實議程等結合起來,實施具體可行的實踐計劃。在全球可持續理念引導下,2019年召開的“國際可持續時尚產業創新峰會”,以“可持續就是新時尚”為主題,探討和倡導低碳、綠色、健康和智能的可持續時尚產業的發展趨勢。因此,以上政策、規劃和活動等都為推進該領域國際研究發揮了積極的作用。

(二)可持續時尚研究核心力量分析

1.核心作者及研究團隊共現關系圖譜

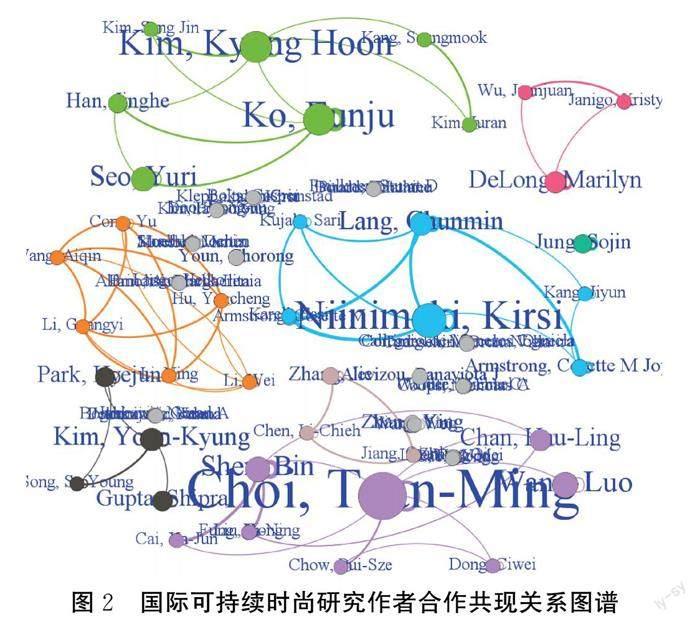

1306篇樣本數據涉及文獻作者4072位,對核心作者及研究團隊分布統計,借助Gehpi生成作者詞共現關系圖譜。主要步驟為:首先設置生成作者及研究團隊合作矩陣,通過2×邊數/節點數來計算每個節點連接邊的平均度(Average degree);然后分析各個節點間的分離程度,比較任意兩個節點之間的平均路徑長度(Average network distance),值越小代表網絡中節點的連接度越大;最后通過計算模塊化指數(Modularity index),來衡量網絡圖結構的模塊化程度,得到結果0.95,大于0.44,說明該網絡圖達到較高的模塊化程度。

通過以上操作,得到圖2所示的該研究領域的主要研究人員和團隊合作關系圖譜,圖中每個節點代表不同的文獻作者,相連的曲線代表作者之間的合作關系,節點大小和連線粗細表示不同團隊之間合作頻率。其中發表文獻數量最多的是Ko團隊(12篇),時間跨度為2015—2021年,其團隊主要合作者包括Kong 和 Han等,圖中用標記#1顯示。通過分析作者機構,發現這是一個國際合作且高產的團隊,參與的機構包括韓國延世大學(Yonsei University)、芬蘭阿爾托大學(Aalto University)、美國明尼蘇達大學(University of Minnesota)、奧克蘭大學(University of Auckland)和國內的北京服裝學院等高校。該團隊研究內容主要涉及可持續品牌評價、快時尚、可持續時尚決策行為和消費者的跨文化研究相關理論等[16-18]。

發文量排在第2位的是發表10篇文獻的Choi團隊,時間跨度為2011—2021年。圖中節點和相互之間連線分別用標記#2顯示。該團隊主要研究內容包括時尚界的可持續產品開發流程、供應鏈系統中的可持續規劃策略、紡織品可持續發展和紡織服裝行業快時尚最優零售策略等[19-21]。除了以上科研團隊,還有發文量8篇文獻的Kirsi團隊和7篇的Lang團隊等,圖中用標記#3顯示。這些都構成了該領域具有一定影響的核心研究力量。但整體來看,該領域未形成相對集中的合作網絡關系,聚集度不高,不同研究團隊的合作研究還有較大提升空間。

為補充完善圖2作者合作共現關系圖譜,表1列出該領域前8位的核心作者及研究團隊數據信息。從作者分布上分析,韓國、中國和美國各有兩位學者入圍,形成該領域比較有影響的三支核心力量。?? 其次是芬蘭和德國各有一位學者。從發文年份上分析,排在首位的Ko在該領域研究時間跨度最久,達到13年,其團隊合作的科研人員最多,成果數量最豐富。其中美國學者Marilyn發文時間從2017—2021年,是近年來新加入該領域研究的科研人員。其他學者和團隊在該領域研究有10年左右,且仍一直活躍于可持續時尚領域。

2.主要國家和機構分布

發文量可以在一定程度上反映國家或地區及科研機構在某一領域的研究水平和貢獻度[22]。表2列出該領域前10位的高發文量國家或地區及科研機構分布數據。經過統計,上述國家和機構在該領域研究的發文量分別為1125篇和170篇,占樣本總數的86.14%和13.02%,影響力和優勢非常明顯。特別是歐美發達國家,占據絕大多數,其中英美兩國排名前兩位,中國緊隨其后排在第3,然后是德國、澳大利亞、意大利和韓國等。在發文機構上,中國和美國高校及科研機構具備很強的競爭力,各占有3個名額。其中香港理工大學、中國科學院和東華大學排在第1、第8和第9位,發文量分別是33篇、13篇和12篇。其次是美國的明尼蘇達大學、俄克拉荷馬州立大學和北卡羅來納州立大學,發文量分別是22篇、14篇和10篇。韓國2所以及芬蘭和英國各有1所高校入圍。這些構成了該領域的主要研究力量。

為了直觀顯示國際可持續時尚研究國家或地區以及科研機構的合作情況,通過CiteSpace軟件輔助構建該領域研究可視化圖譜。導入樣本數據后,分別以“Country” 和“Institution”為節點進行繪制,結果如圖3所示。其中國家或地區合作圖譜中,有114個網絡節點,包含網絡連線371條,圖譜網絡的密度為0.0576,說明樣本數據中114個國家有參與該領域研究,圖中美國、英國和中國等節點更突出明顯且集中。國家之間的網絡連線表明跨國合作與表1和表2內容大致保持一致,高發文量國家之間合作網絡比較緊密,但合作空間還有待繼續提升。

機構合作發文網絡圖譜中網絡節點405個,包含網絡連線282條,圖譜網絡的密度為0.0034。這說明樣本數據中405個機構參與該領域研究,但相互之間合作較少,有許多相對獨立的研究機構,且較為單一和分散,主要為高校或校內研究機構合作,因此相互之間合作還有很大的提升空間。

3.文獻質量分析

文獻發表質量可以反映一個國家或地區科研人員在該領域研究的影響力和重要性。目前衡量研究成果的重要載體與產出重要創新成果的標志就是高質量的學術文獻,這不僅是國際學術界承認成果優先屬性的普遍共識,也是一個學術機構和科研人員被同行認可的重要條件。借助HistCite對樣本數據歸納統計,通過本地數據集中被引用次數LCS(local citation score)、總被引用次數GCS(global citation score)、引用本地數據集中參考文獻的數目LCR(local cited references)和引用WOS數據庫中參考文獻的數目CR(cited references)等4個參數對文獻進行分析,得到表3中綜合排名前10位的高質量論文。

表3中排在首位的是來自芬蘭的學者Niinimaki于2010年發表的成果。該文獻LCS值為69,GCS值也是最高,達到169次,被同行認定為該研究領域內的重要文獻。LCR值可以反映近期該領域值得關注的重要文獻,有很高的參考價值,也很可能是新的研究方向,CR值越高說明這篇文獻很可能是綜述性文獻。其中來自中國的學者Shen于2014年發表的成果排在第6位,結合前文所述的國家和機構發文量,說明該領域研究我國學者不僅在文獻發表數量上居于前列,而且在文獻質量上也有較高的影響力。

為了獲得文獻質量的引文關系,接下來運用HistCite設置以LCS排序,獲得樣本數據中排名前45篇文獻的完整引文關系,文獻之間的引用情況見圖4。

圖4中每個矩形代表該領域一篇重要文獻,中間的數字表示每篇文獻在數據庫中的標號。箭頭方向表示文獻之間的引用關系,其中用虛線圓圈標記出來3個主要節點,節點標記116和94的文獻,即表2中Niinimaki 2010年發表在Sustainable Development和Morgan等2009年發表International Journal of Consumer Studies的論文。前者從社會學和心理學角度,分析生態服裝作為社會和可持續發展背景下的文化和設計對象,體現消費者構建“自我”概念的態度和價值觀[23];后者主要研究消費者處理時尚產品和增加可持續消費對環境的影響[24]。由于多個箭頭指向這兩篇文獻,說明它們很可能是這個領域的開山之作。節點標記1033的文獻是Mukendi等2020年發表在European Journal of Marketing的綜述文獻,主要論述可持續時尚的現狀和未來的研究方向[25]。

表3 可持續時尚領域文獻質量數據

序號作者/標題/期刊/發表年,卷(期)數和頁碼LCSGCSLCRCR

1Niinimaki K.Eco-clothing, consumer identity and ideology. Sustainable Development. 2010,18 (3): 150-16269169036

2McNeill L, Moore R.Sustainable fashion consumption and the fast fashion conundrum: Fashionable consumers and attitudes to sustainability in clothing choice.International Journal of Consumer Studies. 2015,39 (3): 212-22263121140

3Morgan L R, Birtwistle G.An investigation of young fashion consumers' disposal habits.International Journal of Consumer Studies. 2009,33 (2): 190-19853183058

4Lundblad L, Davies I A.The values and motivations behind sustainable fashion consumption.Journal of Consumer Behaviour. 2016,15 (2): 149-162 52104467

5Henninger C E, Alevizou P J, Oates C J.What is sustainable fashion?Journal of Fashion Marketing and Management. 2016,20 (4): 400-4165076339

6Shen B.Sustainable fashion supply chain: Lessons from H&M. Sustainability. 2014,6 (9): 6236-624939108651

7Armstrong C M, Niinimaki K, Kujala S, et al. Sustainable product-service systems for clothing: Exploring consumer perceptions of consumption alternatives in Finland. Journal of Cleaner Production. 2015,15(97): 30-3939152045

8Turker D, Altuntas C.Sustainable supply chain management in the fast fashion industry: An analysis of corporate reports.European Management Journal. 2014,32 (5): 837-84938172147

9Bly S, Gwozdz W, Reisch L A. Exit from the high street: An exploratory study of sustainable fashion consumption pioneers.International Journal of Consumer Studies. 2015,39 (2): 125-1353766053

10Todeschini B V, Cortimiglia M N, Callegaro-de-Menezes D, et al. Innovative and sustainable business models in the fashion industry: Entrepreneurial drivers, opportunities, and challenges. Business Horizons. 2017,60 (6): 759-77037104314

三、可持續時尚的研究內容

(一)基于關鍵詞共現的研究熱點分析

文獻中的關鍵詞皆存在著某種關聯,而這種關聯可以用共現頻次來表示。除關鍵詞頻次與節點大小以外,關鍵詞中心度大于 0.1的節點在一定程度上也能反映研究熱點,為了讓最終呈現的結果更加嚴謹客觀,在關注關鍵詞頻次的基礎上,結合中心度對可持續時尚研究熱點進行分析。表4列出該領域排名前十的主題研究熱點關鍵詞的中心度和共現頻次等數據。

對表4分析可知,排在前列的高頻關鍵詞有sustainability(可持續性)、fashion(時尚)和supply chain(供應鏈)等,共現頻次分別為125、124和106,反映了該領域的研究主題,即可持續性、時尚與供應鏈分別是在2015年和2013年開始成為其中最核心的內容,三者相互作用,整個時尚行業及其供應鏈不斷倡導可持續性理念與實踐,共同引領該行業快速健康發展。然后是innovation(創新)、design(設計)和green(綠色)等,反映可持續時尚的重點是借助科技與材料創新,不斷促進和推動向綠色和生態等方向發展。另外,相關的核心詞有attitude(態度)、identification(身份)、system(系統)和slow fashion(慢時尚)等,這反映該領域研究是一個針對的是時尚系統問題,不僅體現消費者的個性化和需求,同時也符合社會綠色生態和循環利用發展的一種主流趨勢。綜合關鍵詞共現年份(該詞首次出現年份)、共現頻次和中心度表后,可以得出慢時尚、可持續性、綠色生態和可持續供應鏈等關鍵詞是該領域的研究熱點。

時尚行業不斷推陳出新和引領潮流的特征,伴隨紡織行業的環保理念和意識,促使可持續性和綠色生態成為主要的發展趨勢。但這些理念在具體推廣落實過程中仍面臨巨大挑戰,如原料生產、加工制造、消費過程以及回收循環利用等環節[26-27]。其中環境信息的缺失和技術落后是加劇困擾該領域供應鏈的兩個普遍問題,對于時尚行業,這兩個問題尤為突出。

(二)可持續時尚研究的前沿分析

通過借助CiteSpace軟件構建文獻關鍵詞突現圖譜,來實現可持續時尚國際領域前沿分析。其中,突現值Burst是指在特定時段范圍內,某關鍵詞被引頻次大幅上升或在短時間內顯著增加,突發性節點強度代表該節點的突發增長率的高低,強度大的突發性節點從一定程度上反映該領域的研究前沿。具體操作如下:Term Type(條目類型)選Burst Terms(突現內容)、Node Types(節點類型)選Keywords(關鍵詞)。在彈出的新窗口里,不必等迭代結束,點擊Burstness的View視圖,得到圖5文獻關鍵詞突現圖譜。

圖5中“Year”字段表示樣本數據的選擇起始年份,“Strength”表示文獻關鍵詞突現強度,“Begin”為該內容迅速成為熱點的起始研究年份,“End”字段是該研究不再成為熱點的結束年份,最后一列時間跨度為當前樣本數據的取值年份范圍。其中2004—2021年加粗的部分為研究熱點時間區域,較窄的內容為該關鍵詞的研究年份。通過分析關鍵詞突現強度可知,強度最大的5個關鍵詞是innovation、technology、value、green和new materials,分別為6.02、4.56、4.13、3.82和3.41,反映可持續時尚的目標是增加生產和產品的價值,對新工藝、新材料和新技術的運用和突破,充分體現了科技創造時尚價值。其次,green、supply chain、sustainability和environmentally friendly等突變強度較大,體現該領域的另一個目標是通過推廣綠色消費、優化供應鏈等來實踐環保理念,并減少因生產和消費而對環境造成的危害,因此受到科研人員的廣泛關注。

從突現時間上分析,fashion研究持續時間最久(共15年)。2019年全球爆發新冠肺炎疫情以后,雖然仍有學者關注此領域的研究,其不再是該領域的研究熱點。2007年以后,受全球可持續發展理念和紡織廢棄物對環境污染的影響,sustainability、supply chain和green 等相關研究逐漸興起,眾多科研人員和企業關注如何通過技術創新和產業升級來滿足市場的需求。后來伴隨new materials(新材料)和environmentally friendly(環境友好)等方面研究的深入,多功能高價值的時尚品已經成為行業發展的一種趨勢。2017年以后,circular fashion(循環時尚)、green consumption(綠色消費)、slow fashion和digital technology(數字技術)等研究迅速發展。當前,在全球“碳達峰、碳中和”和可持續發展目標下,以上主題已成為社會發展的目標之一,也是現今該領域的研究前沿。

(三)可持續時尚研究的聚類分析

聚類分析是CiteSpace的特色功能之一,通過算法將關系緊密的主題關鍵詞進行聚類,同一聚類中值最大的當選為該類別的代表,并加上標簽。具體操作主要包括:設置關鍵詞進行獨立統計,并合并匯總得到關鍵詞列表;根據Cosine余弦相似性,計算關鍵詞節點之間的連接強度;最后利用剪枝算法Pathfinder,按時間片對關鍵詞進行聚類分析,進一步確定主題研究的有效性。

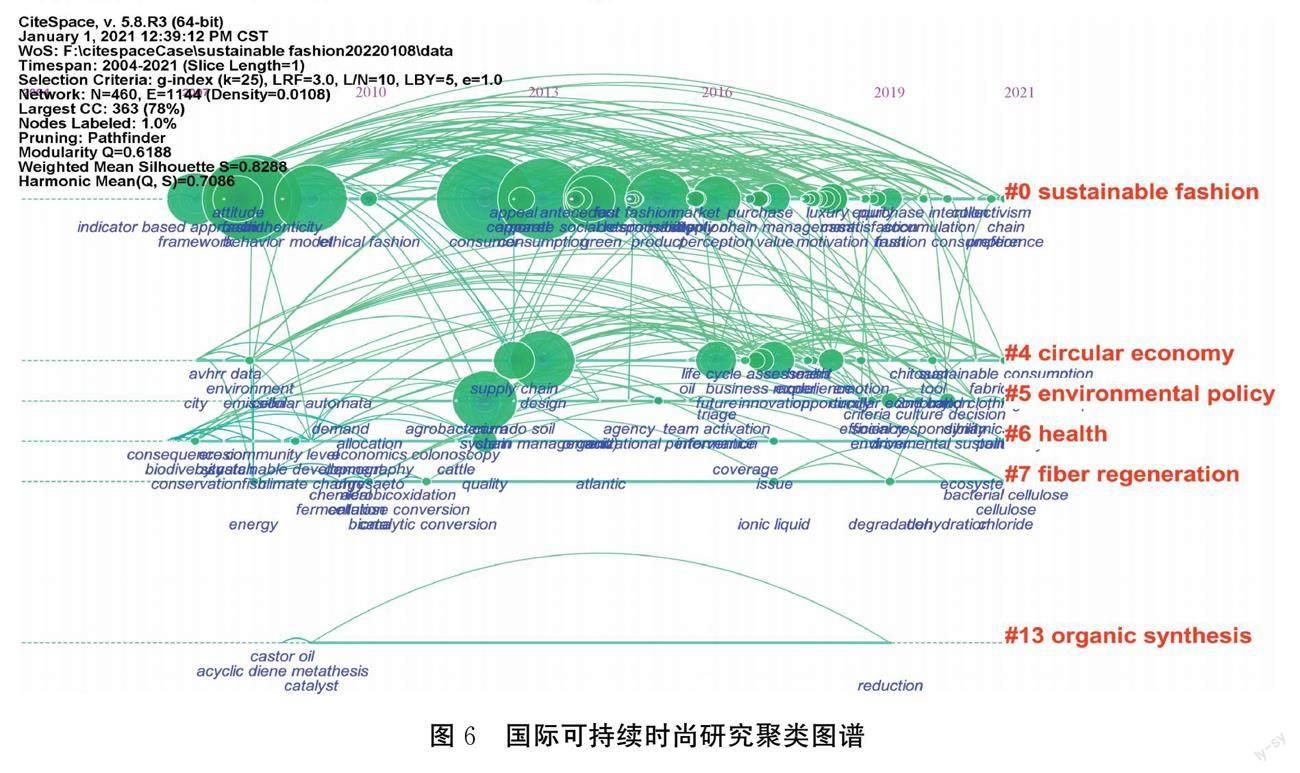

經過上述處理,得到圖6所示的國際可持續時尚研究聚類圖譜。通過對關鍵詞進行模塊化聚類,從圖譜參數分析可知,聚類模塊值Q值約為0. 62,大于0.50,聚類平均輪廓值S約為0.83,大于0.70,表征該聚類結構具備較高合理性。圖中節點經過去重、合并和篩選操作后共劃分為6個主要聚類,分別為#0聚類(sustainable fashion,可持續時尚) 、#4聚類(circular economy,循環經濟) 、#5聚類(environmental protection,環境保護) 、#6聚類(health,健康) 、#7聚類(fiber regeneration,纖維再生) 和#13聚類(organic synthesis,有機合成)。以上聚類內容涉及可持續時尚的整個系統,包括社會、文化、經濟和生態等。

聚類#0的研究包含整個時尚系統,不僅僅涉及時尚紡織品或產品。這需要從許多相關利益者的角度來思考,體現的是所有消費者、時尚業的從業人員、企業和政府機構對時尚的責任。因此,圍繞可持續時尚研究,又不斷衍生出快時尚、慢時尚、道德時尚和循環時尚等相關內容的討論。聚類#4主要關注可持續時尚對循環經濟的影響。目前循環經濟是未來經濟增長的重要引擎,據中國紡織工業聯合會和艾倫·麥克阿瑟基金會等機構共同發布的《循環時尚:中國新紡織經濟展望》報告預測,到2030年循環經濟可以創造出價值4.50萬億美元的經濟效益,通過延長產品使用壽命,再利用,翻新、再制造以及回收再利用等方式盡可能地保留資源、材料和產品的價值,并創造新的價值,因此得到各國政府的廣泛關注。聚類#5和#6從環境保護和健康角度,強調消費者參與可持續時尚有助于提升綠色消費意識,增強對環境保護的認知等,這也反映該主題研究的資源循環、生態和諧和綠色消費等核心內容[28-30]。聚類#7和#13關注通過利用再生材料,包括再生纖維和有機合成等途徑,提升產品的價值和循環利用,如進行有效的紡織廢物分類和識別,優化可持續的紡織品回收過程,從而實現可持續時尚的創新與實踐[31-33]。

綜上所述,國際可持續時尚領域不僅涉及到新材料的研究與應用,還包括其設計加工過程以及產品后期的可回收與循環利用等。供應商通過提供綠色生態等核心信息,引導消費者并提高其對可持續時尚重要性的認識,這對于推進時尚業的可持續發展實踐是非常必要的。

(四)可持續時尚國內外研究對比分析

國外可持續時尚研究從20世紀中期開始逐漸展開,目前已經取得比較豐富的成果。國內該領域研究起步比較晚,但發展迅速,相關學者在借鑒國外成熟研究的同時,也積極關注未來契合我國發展的可持續時尚路徑。本研究結合可持續時尚主題,檢索CSSCI來源期刊的相關文獻進行國內外該領域的研究比較,發現國內外研究的異同點主要體現在以下幾個方面。

1.可持續理念與行為

消費者的消費模式改變和環保意識增強,與可持續理念與行為密切相關。國內外該領域研究都重點關注人類需求與發展經濟同保護環境和資源的相互聯系,強調綠色生活方式的頂層設計,通過利用市場化手段完善環境管理體系,突出在政府政策引導下進行公眾綠色消費及開展可持續實踐活動[28]。國外該領域研究比較突出個體的社會責任,通過消費行為傳達可持續環保理念,擴展為對國際環境問題的反思。個體在注重個性與健康的同時,擺脫盲目的消費主義[34-36]。國內研究主要體現在現象認同與品牌認知,即消費者對可持續性和真實性特性產生認知和情感上的認同,進而產生個體、社會和環境的責任意識不斷被同化的現象,而品牌認同和企業形象在上述現象中起著比較重要的調節作用[37-38]。

2.可持續供應鏈

可持續供應鏈的核心兼顧經濟、社會和環境等三個方面的發展,但消費者不斷擴張的需求和對資源環境的影響,導致對可持續時尚的影響愈發明顯。其中促進供應鏈的升級與更新,是國內外研究者普遍關注的問題[39]。環境信息的缺失和技術落后是困擾時尚產業供應鏈的兩個普遍問題,對于時尚行業,這兩個問題尤為突出。而數字技術是提高供應鏈生產效率、促進時尚行業可持續發展轉型的重要途徑。通過促進供應鏈上的數據采集,數字技術將在解決時尚行業的信息透明度和環境報告方面發揮關鍵作用。

歐美等世界發達經濟體憑借大數據、人工智能和云計算等核心技術優勢,建立區塊鏈平臺幫助供應鏈的追蹤和認證,包括碳排放、水消耗以及空氣和水污染。Caldarelli等[40]和Choi等[41]學者建立理論模型來探索數據質量問題如何影響可持續時尚供應鏈運營,提出運用區塊鏈技術輔助管理循環供應鏈管理的復雜性,并進一步將研究擴展到集中式供應鏈環境,達到優化資源配置、發現節約成本的潛在機會、需求預測以及減少時尚行業的環境影響,實現道德采購決策。

國內學者在借鑒國外先進理論和經驗的基礎上,提出綠色供應鏈管理模式,目的是降低對環境產生副作用的同時使資源利用效率達到最高,同時將共生原理、循環原理、替代轉換原理、系統開發原理作為供應鏈管理實施過程中應遵循的原則補充到綠色供應鏈的概念當中[42-44]。但在技術應用上,綠色供應鏈管理技術還有待進一步提高。

3.可持續時尚體系

可持續時尚體系的創新理念和實踐,其核心是消費者深入探求自身對于可持續的真實訴求與思考,是身體力行的日常踐行與傳遞[45-46]。不同的消費者關注該領域的契機不同,由于尋求自身對社會和他人帶來的影響力,因而其具體的行動表現也存在比較明顯的差異,包括在循環時尚、生態時尚、道德時尚 (ethical fashion)和慢時尚等內容。國外側重于聚焦循環時尚和生態時尚研究的共同目標,這已成為紡織服裝業發展的一種趨勢。

其中,循環時尚是不同利益相關方為實現產業可持續發展正在積極推進的產業系統解決方案,目的是讓纖維、紡織品和服裝在設計、生產、使用和循環的過程中發揮最大價值,減少資源的消耗和廢棄物的產生[47]。該概念最初是在2017年哥本哈根時尚峰會上作為“循環纖維倡議”推出,其后獲得業界的廣泛關注。Global Fashion Agenda(全球時尚議程)與戰略合作伙伴 McKinsey & Company 共同發布Scaling Circularity報告,揭示到 2030 年時尚行業可能會實現 80% 的循環,前提是要增加對現有回收技術和基礎設施的完善升級[25]。國內該領域研究更注重服裝對環境的影響以及服裝自身的安全性,重點關注不同的纖維和服裝生產過程中對環境的負面影響(包括對動物的傷害),從原料生產、制造、運輸到最終處理,并試圖通過服裝的消費來創建一個減少人類對環境影響的循環系統,因此與上述循環時尚有重復內容。2020年中國紡織工業聯合會等發布的《循環時尚:中國新紡織經濟展望》報告,提出基于原材料、設計、制造、消費和廢棄后處理全產業鏈系統轉型的五大目標建議,成為未來國內該領域研究的趨勢。相關學者已通過分析行業實踐案例,探索循環時尚的設計方法,從設計角度實現廢舊紡織品的循環利用等[48-50]。

道德時尚關注時尚對于社會的影響,側重于時尚產業供應鏈中的人權和工資公平等問題,強調保障勞動者基本的工作環境和擁有合法的權益,以達到時尚行業對于公平貿易的要求。該領域研究主要在發達國家開展得比較深入。

慢時尚被認為是一種更理性、更持久的時尚,意味著消費者購買時尚產品是出于環保和道德意識,而非潮流驅使[51]。從生產角度來說,慢時尚是一種讓時尚走向深思熟慮的設計、創造和消費的運動,敦促產品質量至上、使用壽命長,盡量避免對環境和健康產生更多有害物質。國內外都已經展開該領域研究,尤其國外對奢侈成衣品牌的慢時尚關注較多[52-53]。

四、結論與展望

本研究運用Citespace、HistCite和Gephi等可視化圖譜分析軟件,對21世紀學者在國際期刊發表的可持續時尚主題文獻進行發展階段、發表趨勢、作者與研究團隊力量、研究前沿和演化路徑等方面分析,得出主要結論如下:a)國際可持續時尚研究呈穩步增長態勢,大致經歷了起步萌芽期、波動發展期和迅速爆發期3個階段。尤其是從2018年以后,該領域受到科研人員的廣泛關注。中國、韓國和歐美等高校和科研機構在該領域具備很強的競爭力,樣本數據中405個機構參與該領域研究,但整體來看,相比較高發文量國家之間緊密的合作網絡,未形成相對集中的合作網絡關系,主要為高校或校內研究機構合作,較為單一和分散,跨機構之間合作較少,聚集度不高,因此該領域研究與合作還有較大提升空間。b)通過構建文獻關鍵詞共現和突現圖譜,得出慢時尚、可持續性、綠色生態和可持續供應鏈等關鍵詞是該領域的研究熱點。在全球“碳達峰、碳中和”目標和可持續發展理念影響下,綠色消費、循環時尚、慢時尚和數字技術下的可持續時尚等主題已成為社會發展的趨勢之一,也是現今該領域的研究前沿。c)通過對國際可持續時尚研究聚類分析,發現該領域不僅涉及到新材料的研究與應用,還包括其設計加工過程以及產品后期的可回收與循環利用等。其中供應商通過提供綠色生態等核心信息,引導消費者提高對可持續時尚重要性的認識,這對于推進時尚業可持續發展實踐具有積極意義。d)通過比較國內CSSCI來源相關文獻,發現國內外該領域的研究主要在可持續供應鏈和可持續時尚系統兩點上存在一定的差距。前者主要體現在技術應用和推廣,后者包括循環時尚、生態時尚、道德時尚和慢時尚等內容進程上,發達國家對這兩個領域研究比較深入。

可持續時尚已成為國際產業界和時尚界新的風向標。未來,融合科技、藝術、文化創意和可持續等元素的時尚體驗,不僅能為客戶提供可持續消費場景,觸動其消費行為與可持續時尚的情感鏈接,而且在全球“雙碳”目標和可持續發展理念影響下,綠色生態的消費觀念將成為影響時尚業可持續發展的驅動力量。時尚產業作為全球污染最嚴重的產業之一,如何通過可持續設計、可持續生產制造及可持續消費,共同構建一個綠色生態的可持續時尚,是未來該領域發展的重要方向。可持續發展已被業內視為未來時尚產業創新發展的新引擎。因此,希望國內外更多學者和機構加入到該領域研究,通過加強國際合作,在國家和行業政策引導下提升可持續時尚技術和內涵研究,共同踐行該領域可持續和綠色環保理念,助推時尚產業的快速健康發展。

參考文獻:

[1]Carson R. Silent Spring[M].Boston: Houghton Mifflin Press, 1962: 86-87.

[2]Choi T,Cai Y,Shen B. Sustainable fashion supply chainmanagement:A system of systems analysis[J]. IEEE Transactions on Engineering Management,2019,66(4):730-745.

[3]宋煬. 時尚·道法自然:時尚與自然的關系史及時尚可持續發展問題研究[J]. 藝術設計研究,2020(5):5-15.

[4]Bly S,Gwozdz W,Reisch L A. Exit from the high street:An exploratory study of sustainable fashion consumption pioneers[J]. International Journal of Consumer Studies,2015,39(2):125-135.

[5]Carfora V,Buscicchio G,Catellani P. Integrating personal and pro-environmental motives to explain Italian women′s purchase of sustainable clothing[J]. Sustainability,2021,13(19):55-64.

[6]Biswas M C,Chakraborty S,Bhattacharjee A,et al. 4D Printing of shape memory materials for textiles: Mechanism,mathematical modeling,and challenges[J]. Advanced Functional Materials,2021,31(19):71-84.

[7]Hildebrandt J,Thraen D,Bezama A. The circularity of potential bio-textile production routes: Comparing life cycle impacts of bio-based materials used within the manufacturing of selected leather substitutes[J]. Journal of Cleaner Production,2021,287(7):103-114.

[8]Liu J,Liang J,Ding J,et al. Microfiber pollution:An ongoing major environmental issue related to the sustainable development of textile and clothing industry[J]. Environment Development and Sustainability,2021,23(8):11240-11256.

[9]Wong D T W,Ngai E W T. Economic,organizational,and environmental capabilities for business sustainability competence: Findings from case studies in the fashion business[J]. Journal of Business Research,2021,126:440-471.

[10]Sen A. The US fashion industry:A supply chain review[J]. International Journal of Production Economics,2008,114(2):571-593.

[11]Lo C K Y,Yeung A C L,Cheng T C E. The impact of environmental management systems on financial performance in fashion and textiles industries[J]. International Journal of Production Economics,2012,135(2):561-567.

[12]Shen B,Chen C. Quality management in outsourced global fashion supply chains:An exploratory case study[J]. Production Planning & Control,2020,31(9):757-769.

[13]de Aguiar Hugo A,de Nadae J,Da Silva Lima R. Can fashion be circular? A literature review on circular economy barriers,drivers,and practices in the fashion industry′s productive chain[J]. Sustainability,2021,13:1015-1024.

[14]Dickenbrok C,Martinez L F. Communicating green fashion across different cultures and geographical regions[J]. International Review on Public and Nonprofit Marketing,2018,15(2):127-141.

[15]鞠偉,周小虎. 產學研合作績效研究述評:基于科學知識圖譜的可視化分析[J]. 中國高校科技,2021(Z1):94-97.

[16]Jeong D,Ko E. The influence of consumers′ self-concept and perceived value on sustainable fashion[J]. Journal of Global Scholars of Marketing Science,2021,31(4):511-525.

[17]Ko E. Bridging Asia and the world:Searching for academic excellence and best practice in marketing and management[J]. Journal of Business Research,2021,124:813-817.

[18]Kong H M,Ko E. Why do consumers choose sustainable fashion? A cross-cultural study of South Korean,Chinese,and Japanese consumers[J]. Journal of Global Fashion Marketing,2017,8(3):220-234.

[19]Fung Y,Chan H,Choi T,et al. Sustainable product development processes in fashion: Supply chains structures and classifications[J]. International Journal of Production Economics,2021,231(5) :115-124.

[20]Cai Y,Choi T. A United Nations′ sustainable development goals perspective for sustainable textile and apparel supply chain management[J]. Transportation Research Part E-Logistics and Transportation Review,2020,41(12) :32-43.

[21]Fung Y,Choi T,Liu R. Sustainable planning strategies in supply chain systems:Proposal and applications with a real case study in fashion[J]. Production Planning & Control,2020,31(11):883-902.

[22]王海花,杜梅. 數字創新國際研究熱點與演化:一個可視化分析[J]. 科技進步與對策,2021,38(21):152-160.

[23]Niinimaki K. Eco-clothing,consumer identity and ideology[J]. Sustainable Development,2010,18(3):150-162.

[24]Morgan L R,Birtwistle G. An investigation of young fashion consumers′ disposal habits[J]. International Journal of Consumer Studies,2009,33(2):190-198.

[25]Mukendi A,Davies I,Glozer S,et al. Sustainable fashion: Current and future research directions[J]. European Journal of Marketing,2020,54(11):2873-2909.

[26]Colasante A,D′Adamo I. The circular economy and bioeconomy in the fashion sector:Emergence of a "sustainability bias"[J]. Journal of Cleaner Production,2021,329(8):133-145.

[27]Jutidamrongphan W,Rahman M A,Hossain T,et al. Eco-fashion designing to ensure corporate social responsibility within the supply chain in fashion industry[J]. Autex Research Journal,2021,21(4):467-481.

[28]鐘玲,曹磊,劉清芝,等. 關于推動綠色生活方式的思考與建議[J]. 環境與可持續發展,2021,46(5):140-143.

[29]曾甜,鄔志龍. 國際綠色發展研究進展及其熱點趨勢分析[J]. 環境與可持續發展,2020,45(4):5-15.

[30]張劍智,陳明. 推進可持續發展建設全球生態文明的思考[J]. 環境與可持續發展,2019,44(4):19-21.

[31]Damayanti D,Wulandari L A,Bagaskoro A,et al. Possibility routes for textile recycling technology[J]. Polymers,2021,13(21) :175-184.

[32]Vilkaite-Vaitone N,Jeseviciute-Ufartiene L. Predicting textile recycling through the lens of the theory of planned behaviour[J]. Sustainability,2021,13(20) :1125-1134.

[33]Harmsen P,Scheffer M,Bos H. Textiles for circular fashion:The logic behind recycling options[J]. Sustainability,2021,13(17) :97-104.

[34]Hu T,Pan S,Cheng H,et al. Toward economic sustainability:How to shape fashion industry development in Taipei[J]. International Journal of Business Environment,2021,12(1):83-112.

[35]Trejo H X,Lewis T L,Arellanes D E. Setting the scene for slow fashion: Digital explorations of New York′s fibrescape[J]. Fashion Style & Popular Culture,2020,7(2-3):281-295.

[36]Hedegard L,Gustafsson E,Paras M K. Management of sustainable fashion retail based on reuse:A struggle with multiple logics[J]. International Review of Retail Distribution and Consumer Research,2020,30(3):311-330.

[37]王建明,武落冰,何正霞. 慢時尚博主特性對服裝可持續消費行為的影響機制:網紅經濟時代“近朱者赤”的“認同-責任”模型[J]. 中國地質大學學報(社會科學版),2021,21(4):90-104.

[38]任祥放,沈雷,張競羽. 快時尚線上品牌的價值運營策略[J]. 紡織學報,2018,39(1):152-156.

[39]Hohn M M,Durach C F. Additive manufacturing in the apparel supply chain-impact on supply chain governance and social sustainability[J]. International Journal of Operations & Production Management,2020,101(9):195-211.

[40]Caldarelli G,Zardini A,Rossignoli C. Blockchain adoption in the fashion sustainable supply chain: Pragmatically addressing barriers[J]. Journal of Organizational Change Management,2021,34(2):507-524.

[41]Choi T,Luo S. Data quality challenges for sustainable fashion supply chain operations in emerging markets: Roles of blockchain,government sponsors and environment taxes[J]. Transportation Research Part E-Logistics and Transportation Review,2019,131:139-152.

[42]李尚卿,黃河,干宏程. 快時尚產品城市配送綠色路徑模型研究[J]. 重慶師范大學學報(自然科學版),2020,37(6):18-26.

[43]彭筱星. 基于大數據的快時尚服裝品牌數字營銷策略研究[J].商業經濟研究,2020(14):81-83.

[44]黃智威,薛哲彬,王宇軒. 可持續時裝設計發展現狀與展望[J].絲綢,2019,56(10):50-55.

[45]Heinze L. Fashion with heart: Sustainable fashion entrepreneurs,emotional labour and implications for a sustainable fashion system[J]. Sustainable Development,2020,28(6):1554-1563.

[46]Ozdamar Ertekin Z,Atik D. Institutional constituents of change for a sustainable fashion system[J]. Journal of Macromarketing,2020,40(3):362-379.

[47]Richards H,Hunt Y W,Holm C,et al. Industry dialogue:Navigating complexity in the future of fashion[J]. Continuum-Journal of Media & Cultural Studies,2021,35(6):930-937.

[48]盧長寶,何蔓莉,許陶然. 消費者減速研究述評與展望[J].經濟管理,2021,43(8):193-208.

[49]張宇,張艷. 數字經濟背景下快時尚零售商業模式發展文獻綜述[J].商業經濟研究,2020(21):92-94.

[50]安娜,張建磊,程隆棣. 快時尚品牌形象對購買意愿的影響[J]. 紡織學報,2020,41(8):108-114.

[51]張春姣. “可持續的時尚”系列服裝設計作品[J].絲綢,2020,57(5):135.

[52]劉安,Emily B. 慢時尚在廣東服裝產業轉型升級中的發展潛力[J]. 毛紡科技,2021,49(5):101-107.

[53]史亞娟. 反時尚現象研究[J].藝術設計研究,2018(2):10-15.

(責任編輯:陳麗瓊)

收稿日期:2022-02-23? 網絡出版日期:2022-10-25網絡出版日期

基金項目:浙江省哲學社會科學重點研究基地浙江省絲綢與時尚文化研究中心課題(2022JDKTYB27);服裝國家級實驗教學示范中心及服裝設計國家級虛擬仿真實驗教學中心項目(zx20212008)

作者簡介:王鵬飛(1981- ),安徽肥東人,男,講師,博士研究生,主要從事紡織技術創新與管理方面的研究。