突出行業特色的機械綜合實驗裝置的設計與應用

——以“設計與測量”綜合實驗為例

王卿源,鄒德芳,楊姝揚,郝瑞琴

(沈陽建筑大學,遼寧 沈陽 110168)

0 引言

為主動應對新一輪科技革命與產業變革,支撐“中國制造2025”等一系列國家戰略,2017 年2 月以來,教育部積極推進新工科建設,旨在培養一大批多樣化、創新型卓越工程科技人才,為我國產業發展和國際競爭提供智力和人才支撐[1]。

機械專業是傳統的工科專業,在新工科建設中面臨著更嚴峻的挑戰。全國各個層次高校都深刻的意識到,陳舊的課程體系和培養計劃已不再適應新形勢下的人才培養要求,必須創新人才培養模式、優化課程設置,大膽闖進教學改革的“無人區”[2]。很多學校進行了積極的探索。例如,天津大學“智能制造工程”專業形成了以項目制、模塊化和交叉性為特色的課程體系建設。以“設計與建造”課程為例,教師圍繞項目任務開展教學,每個小組都要拿出符合考核指標的“物流派送小車”,不再通過期末閉卷考試評定成績,而是實行包括演講、交流、合作、實踐等在內的全過程多維度評價[3]。長春理工大學建設了“KEEPS 發展室”制造課程智慧教室,將老師的科研項目外化為教學手段、內化為教學內容,讓學生‘學中做’和‘做中學’,打破理論知識傳授與實踐能力培養的時間和空間壁壘,加速對學生工程創新能力的培養。

1 傳統機械專業實驗課程存在的問題

機械學科不同于數學、物理等理論性非常強的自然科學,機械學科具有極強的應用性與實踐性,也因其這個特點,在培養學生解決工程復雜問題能力和實踐創新素養方面,機械學科的實驗課程比理論課程承擔著更重要的職責。但實際現狀是,實驗課沒有引起學校和學生的足夠重視,教師和學生普遍把實驗課程看作理論課程的附屬內容,認為實驗課無足輕重。在新工科建設中,實驗課程有幾類問題亟待解決:實驗課程從屬于理論課,課程內容不成體系,實驗項目之間缺乏聯系;實驗課程內容更新緩慢,落后于產業技術的發展速度;驗證性實驗較多,創新性和綜合性實驗較少;實驗設備陳舊、功能單一,自主研發占比少,實驗設備缺乏獨創性。

2 “設計與測量”綜合實驗改革路徑

實驗課程的滯后發展已不能滿足新工科的人才培養要求。新工科旨在培養具有解決工程復雜問題能力的創新型卓越工程人才,這對實驗課程提出了更高的發展要求[4]。沈陽建筑大學在新工科建設過程中做出了突破性的嘗試。沈陽建筑大學機械工程學院辦學基礎雄厚,機械設計制造及其自動化專業于2018 年通過國際工程教育專業認證,有效期6 年,同年機械工程學科入選遼寧省一流學科重點建設學科(A 類)。我校機械工程學院具有鮮明的辦學特色,以混凝土機械、水泥機械、盾構機械、吊裝機械、預制構件生產機械等工程裝備為教學和科研方向。沈陽建筑大學地處東北老工業基地,東北區域的工程裝備企業都面臨著傳統技術升級和產業轉型發展的迫切需求。因此,沈陽建筑大學肩負著為區域經濟建設和行業技術進步培養卓越工程人才的雙重使命。在新工科建設的過程中,結合機械專業實踐性強的學科特點,以本科實驗課為切入點,對實驗課程進行綜合實驗改革,現已搭建起綜合實驗課程體系框架,形成“設計與測量”綜合實驗、“設計與制造”綜合實驗、“機電液一體化”綜合實驗等5 門單獨設課且具有工程裝備特色的綜合實驗課程。這5 門課程獨立成課,課程內容自成體系,有各自對應的教學大綱。

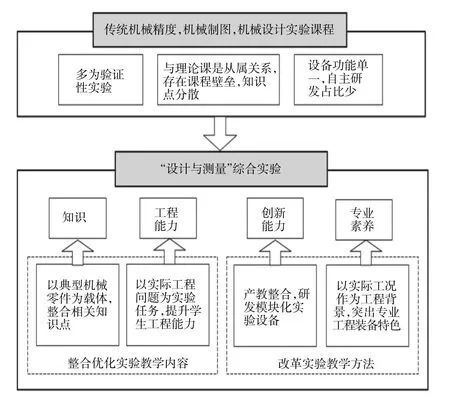

“設計與測量”綜合實驗依托齒輪減速器中的經典模型——軸系,將“機械設計”“機械精度設計與測量”“機械制圖”三門機械專業核心課程的知識點整合凝練起來,引導學生以綜合性、設計性思維習慣進行學習,實驗改革路徑見圖1。課程分為3 個部分:(1)階梯軸測繪、制造工藝規劃、精度測量、軸系部件設計與分析綜合實驗;(2)齒輪測繪、制造工藝規劃、精度測量綜合實驗;(3)典型工程機械(錘式破碎機、混凝土攪拌機、雙齒輥破碎機、回轉窯等)傳動系統方案創意設計。

圖1 “設計與測量”綜合實驗改革路徑

3 “設計與測量”綜合實驗課程特色

3.1 深化產教融合,突出工程裝備行業特色

新工科建設和“雙一流”建設都強調,不能走“千校一面”的道路。由行業高校轉型發展的地方行業高校要突出自身行業優勢,突出辦學特色,樹立良好的行業聲譽,擴大社會影響力,走差異化發展道路[5]。沈陽建筑大學機械工程學院以混凝土機械、水泥機械、盾構機械、吊裝機械、預制構件生產機械等工程裝備為主要的教學和科研方向,具有鮮明的辦學特色。理論課和畢業設計環節已經實現了廣泛深入的產教融合,但實驗課程一直是產教融合的薄弱環節。實驗項目大多缺乏實際工程背景,不利于培養學生綜合工程能力。我校創新性地將行業元素引入實驗教學課堂,構建工程裝備行業特色鮮明的實驗課程體系,補齊產教融合育人短板,提升學生解決復雜工程問題的能力。

以“軸系部件設計與分析”實驗項目為例,任務卡片中的“重載”“高速”這些工況,對學生來說只是生澀的名詞,無法映射到具體的生產案例上,與業界真實生產場景是脫節的。教學團隊給任務卡片中的每一種抽象工況都設定了實際工程背景,如“重載、低速”的工況,對應的是顎式破碎機偏心軸軸系。實驗項目有了實際的工程背景,之前懸浮的實驗內容得到了落地,學生的綜合工程能力得到極大提升。

3.2 發揮產學研優勢,實現新型實驗臺研發

綜合創新性實驗的順利開展,必須有與課程相匹配的實驗設備。以機械傳動實驗設備為例,傳統的機械傳動實驗臺功能單一,只能測試一種傳遞形式的性能參數,而在實際生產中,通常是多種傳遞形式組合疊加在一起使用,因此傳統實驗臺與實際生產場景脫節嚴重,更無法達成綜合工程人才的培養目標。

國內開設“工程裝備”綜合實驗的高校較少,缺乏成熟的實驗教學設備。因此教學團隊與專業廠家深度合作,共同對實驗設備進行研發,實現了實驗設備的原創性。現已研發了“機械傳動系統方案創意設計立體教學實驗臺”,并與企業合作生產出樣機。該實驗設備可以實現單級與多級傳動裝置性能測試,以及典型工程裝備傳動系統搭建與性能測試,如錘式破碎機、回轉窯、雙臥軸混凝土攪拌機等,如圖2 所示。

圖2 機械傳動系統方案創意設計立體教學實驗臺樣機

該實驗臺是一種模塊化、多功能、開放式、具有行業特色的新型機械傳動綜合實驗設備,主要由動力模塊(庫)、傳動模塊(庫)、典型工程裝備模塊(庫)、支承聯結及調節模塊(庫)、測試模塊(庫)等部分組成,通過對各模塊(庫)的選擇和裝配搭接功能完善,不但可以實現單級與多級傳動裝置性能測試,還能夠完成錘式破碎機、回轉窯、雙臥軸混凝土攪拌機等典型工程裝備傳動系統搭建與性能測試的綜合實驗。同時該實驗臺配備了在線虛擬實驗教學,讓學生可以通過互聯網對實驗相關的知識、實驗臺的具體操作和實驗的考核進行全方位的輔助教學與效果跟蹤。

圍繞該實驗臺,現已搭建起難度遞進式的課程體系,包括典型工程裝備構造認知實驗(感知型),軸系零件結構分析實驗(基礎型),軸系結構創意組合設計實驗(設計綜合型)、機械傳動系統性能方案比較與研究實驗(研究型)。教學團隊和企業發揮“教”和“產”的各自優勢,讓教師對實驗臺的設想落地生根,激發學生的創造性,鍛煉學生的綜合能力。

3.3 搭建突出工程裝備行業特色的綜合實驗課程體系

優化課程設置,形成綜合性強、知識點集成度高的課程體系。以階梯軸為例,階梯軸實際生產流程主要有設計、制圖、制造、精度檢測四個步驟,這四部分內容分散在“機械設計”“機械制圖”“機械制造技術基礎”“機械精度設計與檢測基礎”等多門機械專業主干課當中,學生很難站在全局的視角上將這些知識點串聯起來。“設計與測量”綜合實驗,以厚通識、寬口徑為設計目標,將階梯軸上承載的知識點整合起來[6]。作為一個綜合實驗,學生通過課程學習,掌握典型零件設計制造的全周期流程,并能夠舉一反三,以零件生產全周期流程的思路對其他零件進行自主學習,進而培養學生的綜合實踐能力。

3.4 改良教學方法,培養學生創新精神和終生學習精神

新一輪科技革命和產業變革,促使不同學科交流碰撞,催生出大量新知識和新技術。但哪些學科會碰撞在一起,產生什么樣的知識,這是無法預知的。學生在課堂上學到的知識可能遠不能支持他們將來在工作崗位上的需求,學生必須具備終生學習的精神和能力。因此以知識傳授為本位的傳統課堂已不再適應新時代對人才的要求,需要形成以能力培養為本位的新型教學模式。“設計與測量”團隊教師引導學生以小組為單位,自主分析各類典型工程裝備的結構組成、運動傳遞路線等知識點,并進行簡短匯報。以學生的“獨立思考”代替教師的“侃侃而談”,真正實現以學生為中心的教學理念,培養學生自主思考、主動學習、終生學習的能力。

4 教學改革思路

4.1 推進產教融合、促進校企協同育人

將國內工程裝備企業前沿的技術和最優秀的工程師等資源以各種形式引進學校,帶入課堂。探索產教深度融合的長效機制,與企業協同探索面向新工科的創新人才培養新模式[7]。充分發揮“產”和“教”的各自優勢,打造校企深度融合跨學科創新實驗實踐平臺,推進構建互動互聯、共建共享的教育新生態。

4.2 優化課程設置,形成階梯式實驗課程體系

在課程體系框架的基礎上,進一步優化課程設置,逐步形成綜合性強、知識點集成度高的課程體系。以典型機械零件為載體,打破課程間壁壘,按照其實際生產流程整合課程內容,形成以新工科理念為引領、具有鮮明行業特色的綜合實驗課程體系。

同時,增添新生課程引導認知實驗,形成階梯式課程體系。傳統工科課程體系是,學生大一和大二年級先要學習“高等數學”“畫法幾何”“理論力學”“機械原理”等基礎性課程,到了大三年級才開始接觸專業課程。這樣的課程設置造成學生進入專業課程學習的時間點較晚,不利于學生專業素養的形成。階梯式實驗課程體系的設想是,在大一學年設置新生認知實驗,引導學生在專業課開課之前,自主進行學習和探索,為大三學年的專業課做好先期準備。

4.3 以新工科育人理念為引領,注重學生非技術能力培養

工業4.0 的蓬勃發展對工科人才的能力和素養都提出了新的要求。新一代工程師不但要恪守工程倫理,勇挑職業擔當,更要培養家國情懷、創新創業精神、批判性思維和團隊合作的意識,以及養成自主終生學習習慣。新工科建設旨在培養一批擁有專業能力和綜合工程素質的新型工科人才,因此學生非技術能力的培養也是其中重要的內容。

實驗課程不但要教書,更要育人。綜合實驗系列課程改變了傳統實驗課程內容雜亂分散的狀態,課程內容逐步形成體系。傳統的實驗課程缺乏典型工程案例,課程思政的開展更是缺乏抓手。“設計與測量”綜合實驗以典型工程裝備機械為依托,以其核心部件的實際生產全周期為主線開展教學,這種教學模式可以更好的承載思政元素,達到潤物無聲的育人效果。深度挖掘知識點蘊含的思政元素,同時結合學生普遍的性格特點、認知特點和興趣愛好,深入淺出、觸類旁通地引導學生感受機械之美、大國重器的精良、大國工匠的風范。

4.4 探索產學研結合、課賽結合的人才培養模式,促進學生創新創業能力的培養

新工科的教學理念是,認為工程的本質是“造物”,提倡學生在“做中學”。在如今知識爆炸的時代,需要培養學生對知識活學活用的能力,這個前提是需要先知道解決什么樣的問題。在工程實踐中拋開專業壁壘,需要做什么就學什么;在學知識的同時,也要考慮如何應用[8]。學科競賽是培養學生工程素養的重要途徑,學生在完成比賽命題的過程中,逐步建立起做工程的感覺。通過綜合實驗的建設,逐步建立起課賽結合的人才培養模式。產學研融合也是培養學生實踐能力的重要方式,現如今產學研在實驗課程上的融合還非常有限,通過綜合實驗建設的不斷推進,在課程設置、實驗教材編寫方面實現產學研更深入全面的結合。

5 結語

在綜合實驗的改革探索中,“設計與測量”綜合實驗構建了工程裝備行業特色鮮明、綜合性強、知識點集成度高的綜合實驗課程體系,提升學生解決復雜工程問題的能力,實現了培養具有綜合工程能力的創新型卓越工程人才的教學目標;發揮產學研優勢,研發了與“工程裝備”綜合實驗相匹配的新型實驗臺,實現實驗設備的原創性。經過3 年的教學實踐,學生在課設、畢設環節中的綜合應用能力有了一定提升,綜合實驗教學效果良好。