鄒城博物館館藏精品漢畫像石賞析及其特點和形成原因分析

沈思珍 張沖

[1.鄒城市文物保護中心(鄒城博物館),山東 鄒城 273500;2.淄博市博物館,山東 淄博 255035]

漢畫像石是漢代人在地下墓室、地上墓地、祠堂、墓闕和廟闕等建筑上雕刻畫像的建筑構材,其作為古代墓葬藝術的重要載體,始于西漢,盛于東漢,三國時期開始逐漸衰落。漢畫像石作為當時社會政治、經濟、文化等歷史條件下特定的時代產物,反映了兩漢時期獨具特色的墓葬文化,是我國珍貴的歷史文化遺產。

鄒城位于山東省西南部,出土有數量較多的漢畫像石,其在分布區域、構圖方式和畫像內容方面都有突出的特點,這與當地的經濟、政治、文化、社會風俗及自然條件有密不可分的聯系。

1 館藏精品漢畫像石

1.1 泗水取鼎畫像石

“泗水取鼎”故事在漢代廣為流傳,而泗水取鼎畫像的大規模刻畫則是在西漢晚期至東漢晚期。鄒城博物館有兩塊泗水取鼎畫像石。

一塊是1990年11月在鄒城市郭里鎮高李村發現的東漢畫像石,為館藏一級文物。該畫像石長2米、寬0.93米,由左、中、右三個畫面組成(圖1)。主畫面為居中的歷史故事“泗水取鼎”,畫面正中為一石拱橋,橋正中站立一人,戴介幘,橋上豎立兩高桿,桿頂端分別嵌有枕頭形橫梁,左右各有一繩索通過橫梁,一端拴在橋下的鼎上,一端握在橋兩側撈鼎人手中,撈鼎人左六右七,根據裝束分析,除了左側下部為一男子外,其余皆為女子。橋下巨鼎剛露出水面,鼎中探出一蛟龍咬斷繩索。左側畫面立有一闕,闕頂有兩猴子攀緣,闕下左右各對坐二人,戴介幘,闕右上方有雙鳥和仙人伺鳥。右側畫面有雙鳳鳥、仙人伺神獸。該畫像石以歷史故事為主題,以人物活動為依托,將仙界神人、瑞獸刻畫分布其中,營造了亦真亦幻、人神共生的神秘時空。

圖1 鄒城市郭里鎮高李村泗水取鼎畫像石

另一塊位于鄒城市郭里鎮臥虎山漢墓石槨北槨板內側,年代大致為西漢宣帝至元帝時期,是目前發現最早的一塊有關“泗水取鼎”故事的漢畫像石(圖2),長2.79米,寬0.84米。畫面分為左、中、右三格:左格為雙闕、飛鳥、騎士畫像;中格為車馬出行、伯樂相馬圖像;右格為樓閣拜謁、泗水取鼎畫像。泗水取鼎畫像位于右格下層,中間有二立柱,各置一滑輪,左右斜坡狀橋面上各有兩人用繩索拉位于河中的巨鼎,左側兩人因用力倒匍后仰;中間有巨鼎,一蛟龍自鼎內躍出咬斷拴鼎的繩索,鼎傾斜欲掉入河中;下為河,橋下一船,船上二人均一手撐槳,一手全力托鼎;橋下有一魚。

圖2 鄒城市郭里鎮臥虎山漢墓泗水取鼎畫像石

1.2 胡漢交戰畫像石

該畫像石1990年11月出土于鄒城市郭里鎮高李村,長2.79米,寬0.82米,生動再現了兩漢時期胡漢交戰的恢宏場面(圖3)。該石斷裂為三塊。畫面最左側為一疊鱗式山巒,山巒中有胡人頭像,三匹馬從中奔出,且僅露出前半身。山右側畫面分為上、下兩層。上層前部四匹戰馬昂首嘶鳴、四蹄騰空飛奔,騎吏兩人在馬背、一人摔落在地,展現了胡人節節敗退、瘋狂逃竄的場面;接著為十個戰俘,上四下六,均回望、雙手前伸;后為持鉤鑲、環首刀等的步卒三人;接著為二騎吏;最后為手執弩、戟的步卒五人。下層有二騎士在馬背上廝殺,緊跟一騎吏策馬奔馳,地上有戰死的步卒。從畫面上看,戰爭一方深目、高鼻、戴尖帽,應為胡人,另一方頭戴介幘、進賢冠、武弁大冠,應為漢兵。整幅畫面布局嚴謹,形象逼真,是東漢時期統治者征戰的形象寫照。

圖3 鄒城市郭里鎮高李村胡漢交戰畫像石

1.3 孔子弟子、農耕圖畫像石

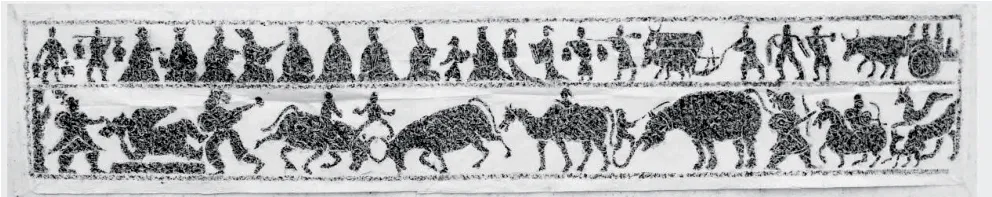

該畫像石為1993年鄒縣面粉廠擴建廠房時發現,長2.45米,寬0.45米,年代為東漢時期,兩面均刻有畫像,一面刻孔子弟子圖,另一面刻農耕圖,為館藏二級文物(圖4、圖5)。孔子弟子圖畫面分為上下兩層:上層為孔子二十四位弟子,皆為立像,戴進賢冠,著寬袖長袍。人物造型方面有正面、側面、拱手、躬身、交談、傾聽,體態方面有高矮、胖瘦,呈現出動靜結合、聲情并茂的人物畫卷。每個人物的左上角都有一長方形的榜題姓名,多數已漫漶不清,可辨識的有“縣成”“梁鱣”“琴牢”等。下層為狩獵圖,刻有奔騰的猛虎、獵人、被刺穿咽喉的鹿、羊、豬、雞、狗、騰飛的巨龍等。另一面畫像也分為上下兩層,上層主題為農耕,畫面左上、右側均展現當時的農耕景象:左上一人手提壺、簞,一人肩挑酒壺;右側一農夫肩挑一壺一簞,一農夫肩荷掘土農具鍤,二牛一犁一人扶犁耕作,兩農夫肩挑鐵,畫面充滿了勞作者田間耕作的喜悅和樂趣。下層畫面內容豐富,包括氣功圖(為國內首次發現)、斗牛圖、馴象圖、狩獵圖等。

圖4 鄒縣面粉廠孔子弟子、農耕圖畫像石正面拓片

圖5 鄒縣面粉廠孔子弟子、農耕圖畫像石背面拓片

1.4 金烏伏羲女媧圖畫像石

該畫像石于1953年于鄒城市郭里鎮黃路屯收集所得,長95厘米,寬37.5厘米(圖6)。畫面正上方為太陽,一三足烏于正中間蹲踞,伏羲與女媧分立畫面左右。伏羲居左,頭戴冠,手執矩;女媧居右,束發髻,手執規。二人均為人首蛇身,蛇尾交纏。伏羲與女媧的中間、太陽與金烏下方的人物未有定論,一說為太乙神,也有人認為是西王母。最下方為雙鶴啄魚,鶴與魚生動靈現。伏羲和女媧為華夏民族最古老的始祖神,也是漢畫像中最為常見的一對配偶神,漢人將伏羲、女媧的圖像刻于墓室之中,將二者的庇佑功能與繁衍子孫的象征性功能凸顯出來,集中體現了時人對始祖神的崇拜。

圖6 鄒城市郭里鎮黃路屯金烏伏羲女媧圖畫像石

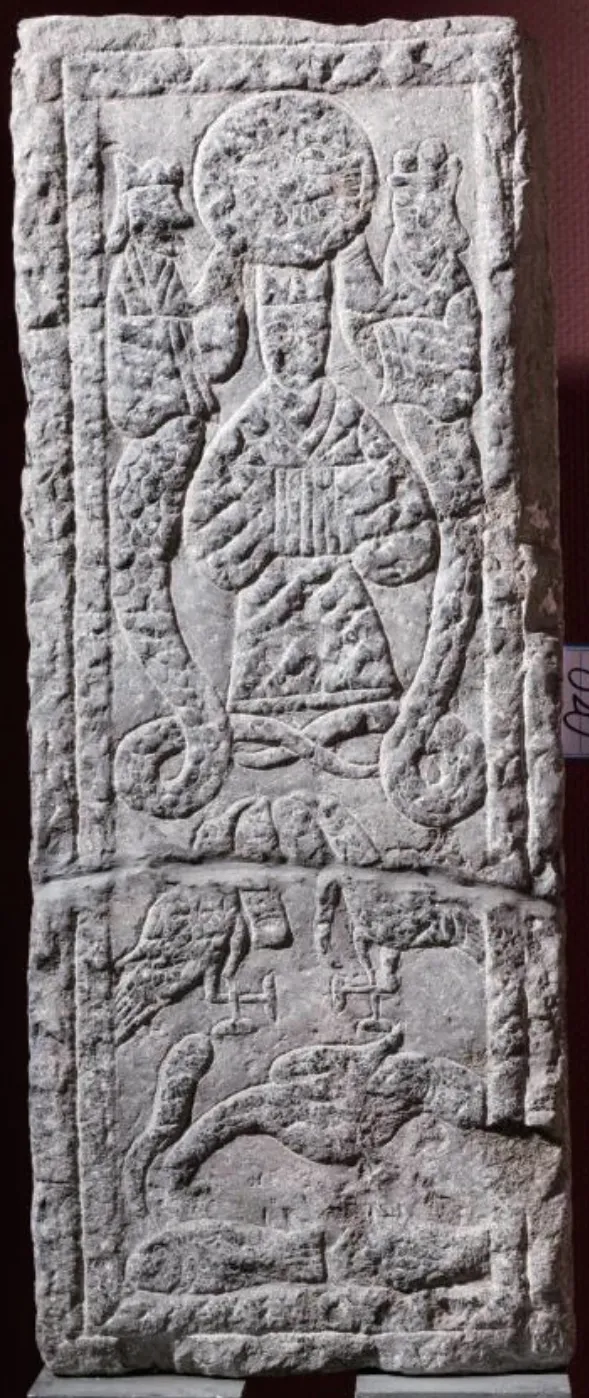

1.5 東王公西王母瑞獸畫像石

東漢畫像石,2塊,分別位于祠堂的東壁和西壁,長104厘米,寬101厘米,1968年由看莊鎮金山村收集而得(圖7)。東壁為東王公、瑞獸畫像,東王公位于畫面上方正中,頭戴冠,身著長袍,正中安坐,左右各有一人執笏跪拜,畫面下方刻有白虎、大象、翼龍、鴕鳥等瑞獸。西壁為西王母、瑞獸畫像,西王母位于畫面上方正中,頭戴方勝,身著長袍,正中安坐,左右各有女侍手持便面,側身跪侍,畫面下方刻有九尾狐、翼龍、白虎、麋鹿等瑞獸。漢代是道家思想逐漸成熟的時期,畫像石中東王公和西王母的形象代表了神仙世界,契合了當時道家宣揚的靈魂不死及成仙的“二世說”,反映了漢代人的生命觀。

2 鄒城漢畫像石的特點分析

2.1 從構圖方式上看,隨時間的推移整體呈現由簡及繁的特點

鄒城漢畫像石出現的年代較早,約為西漢早期。根據當地漢畫像石墓的墓制結構、隨葬物品、畫像石內容及雕刻技法等劃分,可分為早、中、晚三期。

早期漢畫像石以香城鎮龍水村、北宿鎮谷堆村石槨墓畫像石為代表,年代為西漢早期至西漢武帝、昭帝、宣帝時期(圖8)。此時期畫像石的畫像內容多為單體建筑、玉璧紋、常青樹(柏樹)、建鼓、鶴啄魚等,其主要作用是辟邪和裝飾。這一時期的畫像石構圖簡單、布局疏朗、畫面處理不甚講究、圖案單調、缺乏動感。

圖8 鄒城市龍水村柏樹畫像石

中期漢畫像石以郭里鎮臥虎山、看莊鎮八里河石槨墓畫像石為代表,年代為西漢晚期經新莽到東漢早期。這一時期的漢畫像石畫面布局得當、題材多樣、內容相對豐富,多數采用上、下兩層甚至多層的布局方式,每層有相對獨立的主題內容,但整體內容又并非完全不相關,構圖做到了主題突出而又各有側重。具有代表性的就是臥虎山漢墓泗水取鼎畫像石。

后期漢畫像石以郭里鎮高李村、黃路屯村畫像石為代表,年代為東漢中期至東漢晚期(圖9)。這一時期的漢畫像石畫面設計比較密集,空白甚少,內容極為豐富多彩。多數畫像石分格安排,每格反映一個主題,主題與主題之間用繚繞的云氣或飄揚的建鼓羽葆作為分界,布局巧妙,內容自然流暢轉換,使畫像石整體看起來非常生動活潑,給人留有遐想。

2.2 從畫面內容上看,涵蓋了鄒地漢代社會生產、生活的方方面面,蘊含濃郁儒家“風味”的歷史故事類畫像石相對較多

漢畫像石用現實主義手法生動展現了兩漢社會的政治、思想和生活。著名歷史學家翦伯贊先生在其《秦漢史》一書序言中專門為漢畫像石寫下一大段文字,并最后總結說:“這些石刻畫像假如把它們有系統地搜輯起來,幾乎可以成為一部繡像的漢代史。”①

為了便于對漢畫像石豐富廣泛的題材內容進行研究,學者們曾根據自己的標準將漢畫像石題材內容分為多少不等的類型。蔣英炬先生曾把漢畫像石內容分為四類:社會生產、社會生活、歷史故事、神話傳說及鬼神迷信②。根據這個分類標準,鄒城的漢畫像石有反映當時社會生產的農耕圖、狩獵圖、制車圖、豪華建筑圖;有反映當時現實生活的庖廚宴饗圖、娛樂六博圖、樂舞百戲圖;有反映神話傳說及鬼神迷信的伏羲女媧畫像、東王公西王母及瑞獸畫像、河伯出行畫像、四靈(青龍、白虎、朱雀、玄武)畫像等。

刻畫有大量歷史人物及故事內容的畫像石在鄒城漢畫像石中占有較大的比例,這也是鄒城畫像石突出的特點。鄒城是孟子的故鄉,儒家倫理道德觀念在當地有深遠的影響。這些畫像石內容多為宣揚忠孝仁義觀念,歌頌古代先賢、帝王、貞婦、烈女、孝子,以此引導百姓以古為鑒、以善為美、以惡為戒。畫像石反映的歷史故事多出自《左傳》《史記》《漢書》《列女傳》等史學典籍,主要刻畫的歷史故事有孔子見老子、伯樂相馬、泗水取鼎、胡漢戰爭、二桃殺三士、豫讓二刺趙襄子等。

3 鄒城漢畫像石產生并繁盛的原因分析

中華人民共和國成立以來,伴隨著文物考古工作的逐步發展,經過當地文物工作者的辛勤工作和資料積累,據鄒城第一次全國可移動文物普查數據顯示,鄒城市現有漢畫像石141塊,時間范圍從西漢早期延續至東漢晚期,畫像內容涉及社會生產生活、歷史故事、神仙祥瑞、戰爭等題材,雕刻手法上細線刻、陰線刻、淺浮雕、高浮雕等各種技法兼備。鄒城地區出現漢畫像石繁盛的現象,與兩漢時期當地的經濟發展、主流統治思想、厚葬的社會習俗以及豐富的石灰石資源有密不可分的聯系。

第一,兩漢時期鄒城相對發達的社會經濟是漢畫像石出現并發展繁榮的經濟基礎。恩格斯曾說:“政治、法律、哲學、宗教、文學、藝術等的發展是以經濟發展為基礎的。”漢畫像石作為墓葬藝術,其產生和發展也是如此③。修葺畫像石需要花費巨大的財力、物力、人力,只有當一個地區具備這種經濟實力的社會階層越多,這一地區的畫像石才越盛行,反之就會衰落。漢代鄒城地區地理位置優越,土壤肥沃,水源充足,加上漢初統治者一系列恢復發展經濟措施的施行,當地農業、手工業、商業都得到較快發展,為畫像石的產生和發展奠定了堅實的物質基礎。鄒城漢畫像石中也多有描繪農耕、狩獵、宮闕及手工作坊的圖像,表現了當地相對發達和繁榮的社會經濟。

第二,統治者大肆宣揚封建教化,鄒城作為儒家文化的發祥地和大本營,是當地漢畫像石大量出現的重要社會原因。中國古代的藝術形式,作為上層建筑的一部分,與當時統治者的統治思想有密切的聯系。漢武帝時期“罷黜百家、表章六經”,儒家思想成為正統思想④,成為統治者大肆宣揚的封建教化思想。鄒城是孔、孟的出生地以及儒家思想的發源地,統治者所宣揚的封建倫理道德在當地影響深遠,大量表現忠、孝、仁、悌和歌頌古代圣賢、貞婦、烈女事跡的歷史故事被以畫像石的形式保留下來,實現統治者以圖畫“明勸誡”“助人倫”的說教職能。

第三,兩漢時期“事死如事生”厚葬習俗的盛行是當地畫像石風行的重要社會背景。厚葬習俗的盛行,與漢代“以孝治天下”的統治思想有密切的聯系。尤其漢武帝時期以后,儒家思想成為正統思想,而孝道在儒家思想中占有十分重要的地位,反映在政治制度上,官員選拔實行“舉孝廉”,“孝”成為學子走向仕途的重要標準之一,衡量孝與不孝的重要方面就是喪葬舉辦得是否隆重。于是全社會形成了“生不及養,死乃崇喪”“以厚葬為德、薄葬為鄙”的社會風氣⑤。相較于通過辛勤勞作使父母生前過上更好的生活,越來越多人傾向于為死者建造豪華的墓室或祠堂,以達到其沽名釣譽乃至入仕之目的。

第四,鄒城當地豐富的自然資源,即盛產石灰巖石,為建造墓室時廣雕畫像提供了便利條件。鄒城境內多山地、丘陵,畫像石集中分布在鳧山山系所屬的臥虎山、長山、金斗山等山,畫像石材多取自當地,石質為石灰巖,色青灰,質地細膩、堅硬⑥,易于采運和雕刻,為畫像石的大量出現提供了自然基礎條件。

注釋

①翦伯贊.秦漢史[M].北京:北京大學出版社,1983:6.

②楊愛國.中國考古百年視野下的漢代畫像石研究[J].南方文物,2022(2):28-38.

③⑤張潔.淮北地區漢畫像石綜合研究[D].淮北:淮北師范大學,2022.

④夏燕靖.漢畫像磚、畫像石藝術的歷史尋跡與研究理路[J].貴州大學學報(藝術版),2021,35(4):51-65.

⑥胡新立,鄭建芳.鄒城漢畫像石藝術特色淺析[C]//鄭先興.中國漢畫學會第十屆年會論文集.武漢:湖北人民出版社,2006:408.