中小學運動空間的集約化設計實施

吳曉曄

摘 ?要:隨著國家素質教育水平的發展,體育教育在中小學教育中的重要性日益提升,師生對學校運動空間的需求越來越高,這與緊張的城市校園用地產生了矛盾。文章以北京市石景山區某九年一貫制學校運動空間集約化設計實施為例,分析了在“集約化”的理念指導下,運動空間設計可以從“功能組合”和“錯時轉換”兩個方面著力,在現有面積不變的情況下,滿足學校體育教育和大型活動對運動空間的需求。

關鍵詞:中小學運動空間;集約化;功能組合;錯時轉換

在《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》等一系列政策文件頒布的背景下,以增強學生體質,培養學生運動特長為目標的體育教育改革,成為深化落實教育改革中非常重要的一部分。為此各中小學開展了“陽光體育一小時”,即球類、競技類體育訓練和特色體育課程等豐富的體育活動,同時大量的足球、武術和冰雪特色培訓學校涌現,也使學校的體育競技類訓練需求迅速增加。教育理念的發展優化了教學質量,校園體育運動種類和數量的需求增加,這對運動空間提出了更高的要求。因此中小學校需要一個規模適宜、設施完善、場地標準和功能齊全的運動空間,為師生提供更加良好的運動環境。

本文以北京市石景山區某九年一貫制學校(下文中簡稱為“石景山區某中小學”)的體育運動空間為例,探討了中小學運動空間的集約化設計與實施。

一、中小學運動空間利用情況分析

新的中小學校設計規范將體育運動空間根據區域劃分為室外和室內。本文中的中小學運動空間,主要針對室外運動場地,包括田徑項目用地、球類用地和場地間甬道。在室外運動場地中,面積最大的是田徑場,其承載了短跑、接力跑和長跑等功能。傳統田徑場一般是一維設置,占地大、利用率較低,因此具有最大的設計開發潛力。球類運動場是中小學運動空間中占地第二的場地,其空間尺度較固定,具有一定的組合可能性。

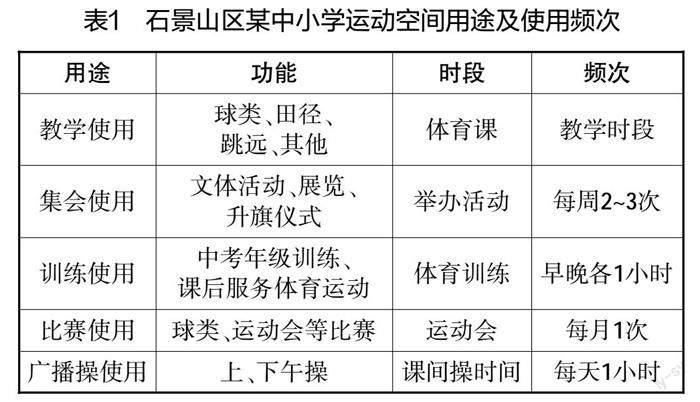

本案例九年一貫制學校的基本情況為:該校的學生總數為1200余人,年級跨度為一至九年級。學校的運動空間有200米田徑跑道一個、九人制足球場一個和正規籃球場兩個,需要滿足教學、集會、訓練、比賽和廣播操的使用要求。各運動空間的日常使用頻次、頻率如表1所示。

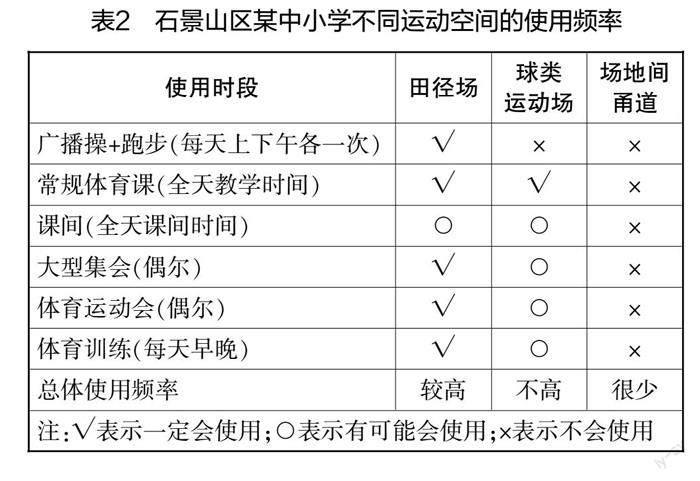

從表1可以看出,在新的教育理念下,該校對運動空間功能的需求更加豐富、多元,但在實際教學使用中,其空間的使用頻次和時長遠低于主要教學空間。石景山區某中小學不同運動空間的使用頻率如表2所示:

通過統計該校不同運動空間的使用頻率可知,田徑場的利用率高,球類場地的利用率較低,而場地間甬道僅用于到達運動場的通行。

二、中小學運動空間集約化設計的可行性

集約化理論早在城市問題出現的過程中,就引起了國內外建筑理論家和實踐者的關注,由此產生了圍繞“緊縮”“集約”展開的城市設計理論。其中對集約化進行具體理論學說的代表性作品,有彼得·卡茨的《新城市主義》,書中提出創造“組織緊湊、聯系緊密”的城市社區。韓冬青教授也在《城市·建筑一體化設計》一書中提出,“集約化是指城市建筑在占有土地資源的前提下,形成緊湊、高效、有序的組織模式”。我國在校園設計中也出現過集約化設計理念的研究,在張宗堯和李志民編撰的《建筑設計指導叢書:中小學建筑設計》一書中,就提出過針對校園整體進行集約化設計的理念。

學校室外運動空間在整體校園設計中,具有占地面積大、土地利用程度低和結構空間靈活等特點。在學校運動空間的設計中,國內大多數中小學采取了“上下分層”的功能組合模式,對運動空間進行了立體的集約化設計。例如,青島市第一中學將田徑場建設在教學樓屋頂;人大附中將田徑地下場作為冰球館,球類運動場的地下空間設計為地下體育館;深圳福田中學則將田徑場的地下空間設計為停車場和報告廳。“上下分層”立體集約化設計相對簡單,但圍護安全、結構選型、消防疏散及采光通風等問題不容忽視。

三、中小學運動空間集約化設計的措施

本文列舉的石景山區某中小學,因受到土地承載力和固有規劃的限制,使用運動空間立體集約化設計的難度較大。由于年級跨度大、學生數量多,為了滿足學校對運動空間的使用多元需求,本文采取了“水平功能組合”和“錯時轉換”結合的方式,對學校運動空間進行了復合集約化處理,這既能滿足學校的教育教學需要,又能降低大型施工改造的難度。

(一)“功能組合”——功能組織的復合化

1. 滿足全體學生同一項目同時使用的需要

球類場地具有尺寸、規模固定和功能設施相對好移動的特點,因此本文將籃球、足球場與田徑場進行了集約化處理:將足球場設計在200米田徑場中,兩個籃球場列于田徑場一側,形成了同一時間同一項目全體學生同時使用的集約化運動空間。

例如,在全體學生同時長跑時,田徑場周邊甬道繞教學樓一側延伸,形成了由200米田徑場和300米環樓跑道復合的“8”字組合跑道。在冬季,小學高段學生使用200米跑道、初中生使用300米跑道繞圈跑、小學低段則在足球場中做往返跑,同時滿足了全體學生的長跑需求。

2. 滿足全體學生的多元運動需求

在課后活動中,學生對體育運動的需求更加多元化。以往因場地限制,運動類型較少,制約了學生的個性化發展。而學校將兩個籃球場、田徑場、足球場、田徑場甬道和繞樓甬道進行組合使用,可以同時滿足:自行車社團的騎行教學;田徑社團的短跑或接力訓練;兩個籃球場分別開設輪滑、籃球社團,籃球場鋪設了仿真冰面,可即時轉換成冰上訓練項目;足球場和田徑場的一側甬道,可以分別進行足球比賽訓練和基礎技能訓練,另一側甬道放置移動乒乓球臺和羽毛球網,可以進行乒乓球或羽毛球訓練。

3. 滿足大型集會、運動會的需要

學校大型集會、展示對室外運動空間的需求為:既需要寬闊的展示區域,又需要充足的觀眾席位和順暢的疏散通道。因此對場地的集約化需求較高。學校以往的大型集會、運動會需要外出租賃運動場,受制于各種因素,使展示或比賽的效果大打折扣。

經過運動空間集約化設計后,足球場和田徑場可以作為大型集會、展示和運動會的活動場地,籃球場和田徑場外側甬道可以作為學生看臺,繞樓兩側的甬道可以用于學生的安全疏散。這樣既滿足了學生的個性化展示需求,又為觀眾提供了安全、舒適的觀看空間,形成了積極訓練、文明比賽和優雅觀賽的良好校園運動生態。

(二)“錯時轉換”——同一學段錯時使用

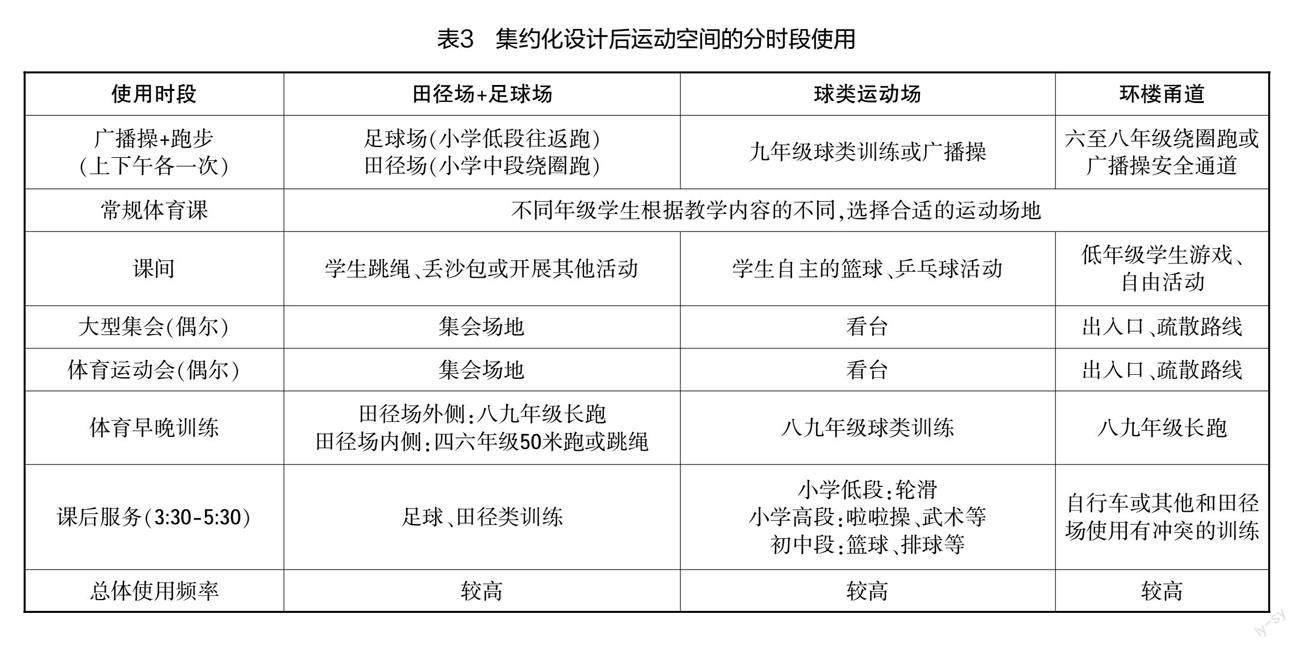

通過對各學段學生不同時間對運動空間需求的調查分析可知,該學校將師生對運動空間的使用時間分成:早晚訓練、教學時間、課間、廣播操時間、大型集會或運動會時間,因大型集會、展示和運動會頻次較低,因此在“錯時轉換”的集約化設計中,主要針對日常教學項目進行錯時集約化設計。

九年一貫制學校的學生年級跨度大,各學段對學生運動能力的訓練重點各有不同。為滿足不同學段的訓練需求,在學校課表的設置中,同一時段的體育課均為跨學段并排,能夠滿足同一時間的體育課中:一、二年級可以利用足球場進行趣味爬或趣味跳的體能訓練,三、四年級可以在田徑場內側的甬道進行長短跳繩、平板支撐等專項體能訓練,五、六年級可以利用外側田徑場和繞樓的甬道進行長跑、抱膝走等耐力和基本體能訓練,初中年級則可以利用兩個籃球場進行籃球、排球等球類訓練或跳躍類訓練。通過同年級體育教學錯時、不同年段同時教學的方式,解決了全體學生體育學習的同時空場地使用問題。

通過上述對石景山區中小學一至九年級學生對運動空間的需求與各類運動場地空間尺度和大小關系的研究,本文最大限度地將場地空間進行了結合和利用,實現了運動場的錯時、多功能轉換,滿足了學生對學校運動空間的多元化和高頻次使用需求。具體分配,如表3所示。

在中小學師生對學校運動空間的多樣化需求和城市校園用地緊張的矛盾背景下,本文力求將“集約化”理念引入城市中小學體育運動空間的設計中,通過對不同運動空間的“功能組合”和同一空間不同學段的“錯時轉換”,實現了對固定運動空間的多功能、高頻率使用,解決了當前城市中小學運動空間的建設困境,希望為城市中小學運動空間集約化設計的發展提供更多的可能性。

參考文獻:

[1]田德林,劉波. 體育教學環境在體育教學活動中的作用[J]. 環境工程,2022,40(03):321.

[2]韓冬青,馮金龍. 城市·建筑一體化設計[M]. 南京:東南大學出版社,1999.

[3]莊梓濤. 城市中小學地下空間綜合利用設計研究[D]. 廣州:華南理工大學,2020.

[4]姚二將. 城市中小學外部空間集約化設計策略研究[D]. 北京:北京建筑大學,2019.

(責任編輯:汪旦旦)